河湟地區傳統寺廟堡寨研究

王絢 沈安楊 張玉坤 譚立峰

摘要:河湟地區自古以來是中國西北邊區的戰略要地,明代尤重河湟防務。在特定的歷史時期,基于特殊的歷史與宗教背景,河湟地區的寺院得到軍事、政治、經濟等多方面扶持,催生了大量防御特色鮮明的寺廟堡寨。寺廟堡寨的建筑年代多在明代,這與明統治者對河湟寺廟的政策性重視有關。寺廟堡寨是堡寨聚落在河湟地區的一個特殊子系類型,具有堡寨與寺廟兩種建筑特征。其布局一般與漢傳佛寺相似,同時擁有城門、城墻、壕溝、甕城、馬面等防御系統,部分寺堡還附有居民區及外圍防御設施。寺廟堡寨既是宗教場所,又是明代衛所制度下的軍事堡寨,在聚落功能、防御空間和社會結構等方面皆與其他類型堡寨有所不同,是堡寨聚落群系研究的重要組成部分。

關鍵詞:河湟地區;寺廟堡寨;堡塞聚落;防御體系;空間布局

基于安全而設防的傳統堡寨聚落多形成于戰爭年代,以外圍線性結構的堡墻或輔以周邊險要地勢為明顯特征,由于社會結構、歷史背景等的不同,堡寨聚落可分為堡寨村落、有城防的集鎮、大型富家宅院堡寨、屯兵屯田堡寨等不同類型[1]。在眾多的堡寨類型中,有一種主要分布在河湟地區的特殊堡寨,具有堡寨與寺廟兩種建筑特征,本文稱之為“寺廟堡寨”(簡稱“寺堡”)。雖然歷經戰亂與時代變遷,眾多寺廟堡寨消損湮滅,但仍有少數遺存,如瞿曇寺、弘化寺等,亟需價值挖掘及保護性研究。

一、河湟地區寺廟堡寨分布與概況

從現存寺廟堡寨及寺廟堡寨遺址的情況看(見表1),寺廟堡寨主要分布在青海東部,其中以民和回族土族自治縣轄域內最多(圖1)。青海東部的建筑遺址密度遠遠大于西部地區,現存290余座古城址,主要分布在海東地區及海北、海南、黃南各州,玉樹、果洛等西部各州則相對較少分布[2]。寺廟堡寨分布與青海古城址的分布情況十分相似,分布區域與河湟地區①的地理位置高度重合。河湟地區的概念起于漢代,唐代泛化為西部疆域,在宋代逐漸清晰,后一直沿用至今[3]。其地理范圍在歷史上多有變遷,現一般指青海東部,青海與甘肅的交界地帶(圖2)。河湟地區處于漢藏交界之地,自古以來便是軍事戰略重地,明廷在河湟的“多封眾建”“因俗以治”等政策催生了寺廟堡寨這一聚落類型的形成,后又隨著清代國家政策的改變而衰落。

二、河湟地區寺廟堡寨形成及發展背景

(一)自然環境與戰略位置

青海境域廣闊,地形地貌復雜多變,各區域呈現截然不同的地理風貌,總體來說可分為青東部季風大區、青西北干旱大區和青南高寒大區。其中東部季風大區人類活動較為廣泛,是重要的農業區;西北干旱大區人類活動一般,有大片荒漠戈壁;青南高寒大區則主要為游牧區及無人區。河湟地區位于東部季風大區,也是農漁林牧分區中唯一的綜合農業區,民間稱“三百里湟川”[4]。這種分區與自然氣候及山脈水系走向密切相關,河湟地區處于“三山夾兩谷”的地貌環境中(圖3),三山指北部的拉坂山、南部的拉脊山和西南部的西傾山余脈,兩谷指黃河谷地與湟水谷地[5]。河谷兩岸擁有肥沃的土壤和良好的氣候條件,這使得河湟地區十分適合農耕。而周邊的高山阻隔了山的另一側周邊地區的交通,氣候干旱寒冷,更適合游牧生活。河湟地區南、北、西三側雖都有高山阻隔,但東側與中原大地相連,交通較為順暢,因此這里也成為漢族文化傳入的通道。這種天然的地理差異與阻隔,奠定了河湟地區與周邊地區截然不同的文化基礎,也分別孕育了不同的民族。各政權以河湟作為進攻的根據地,同時也是鎮守腹地的邊境防線,故而建造了大量軍事建筑。這種地理位置的戰略性在各歷史朝代的版圖上得以印證。河湟地區在漢代處于漢王朝與羌②的交界處,在唐代位于與吐蕃接壤處,在宋代為北宋、吐蕃與西夏匯聚之地,皆處于風暴的中心,是各方勢力的必爭之地。

(二)歷史發展與國家政策

河湟地區自古以來便是戰略要地,各朝代在此筑堡駐兵以防御外敵。《秦邊紀略》中載:“西寧據蘭、靖、寧、延之上游,當莊浪甘、肅之左腹。王韶謂:‘欲取西夏,當先復河湟。……由是觀之,西寧為重于河東西有較然矣。”[6]明代統治者在河湟地區采取了“多封眾建”“因俗以治”等政策,冊封了眾多高層僧侶,授予禪師、大國師等稱號,使其統轄周邊寺族,并且欽派官兵駐守寺廟堡寨。寺廟堡寨擁有自己的士兵、監獄、衙門等,直接向周邊寺族征稅,并掌握地區的貿易權。這意味著河湟地區的寺院不僅是宗教中心,還是政治、經濟和軍事中心。寺廟堡寨自形成后在河湟地區發揮了重要的作用,不僅負責寺族的管理和貿易朝貢,還多次阻擋了敵軍對西北的軍事入侵,是西北邊疆不可缺少的武裝力量。直至清雍正元年(1723年),羅卜藏丹津在青海發動叛亂,并煽動河湟寺廟堡寨的喇嘛及僧眾參與戰爭,后被清廷平息[7]。此次戰亂后,清代統治者開始削弱河湟地區藏傳佛教寺院的勢力,“……以沿邊各寺族剌麻有名國師、禪師者,明目不合,宜收前明各敕印,換給僧綱、都綱職銜,議給衣單口糧。其原管番族,歸州縣管理;原征香糧,歸作正賦。”[8]寺廟堡寨逐漸走向衰落。同治年間的回民起義戰爭波及河湟地區,不少寺廟堡寨毀于戰火。新中國成立后至文革時期,許多寺廟的佛像被砸、城墻被削,寺堡建筑也損毀嚴重。

(三)民族融合與文化碰撞

與漢族居多的中原相比,河湟地區不僅民族眾多,而且文化糅雜,這與歷史上持續的戰爭、移民等因素有關。河湟最早為羌戎部落的游牧之地;兩漢時期,中原政府實行“徒民實邊”,強制遷徙漢人入內,移民人口主要為刑犯及其家屬;唐代為與吐蕃對峙,在此地屯軍屯田;明代大興軍屯、民屯;清代除軍屯外,還有許多百姓受自然災害影響自發遷徙至河湟[9]。此外,還有不少少數民族政權曾進駐并在此發展勢力,包括吐谷渾王朝、吐蕃王朝、蒙古族政權等。民族遷移帶來了文化碰撞和文化融合,這種融合至明清時期已基本完成,形成了以漢、藏、回、土、撒拉和蒙古族為主,多民族混居的格局[10]。這種民族和文化的混雜與河湟天然的樞紐位置密切相關。河湟地區位于西北干旱區、東部季風區和青藏高原區三大自然氣候區的交匯處,同時也是中原漢文化、蒙古高原游牧文化和青藏高原藏文化碰撞、匯聚及交融的地方[11]。自古以來,東部農耕地帶為漢族根據地,而西部地區則為游牧民族的大本營,不同民族在歷史上經歷過戰爭、通婚、貿易,在河湟地區這一交界地帶形成了奇妙的融合點。河湟地區的大部分民族皆信仰藏傳佛教,因此寺廟地位極高,村落大多圍寺而居。民族文化對建筑帶來的影響是巨大的,河湟建筑大多同時受漢文化、藏文化和游牧文化的影響,形成了獨特的風格。

三、河湟地區寺廟堡寨防御空間與組織

(一)防御體系構成

明代疆土是由行政系統和軍事系統分別管轄的,軍事系統自上而下包括五軍都督府——都指揮使司——衛——千戶所[12]。明代在河湟地區設西寧衛和河州衛,各領千戶所與數堡寨,其中也包括寺廟堡寨。寺廟堡寨作為一種特殊的堡寨類型,數量并不多,如西寧衛下轄99個堡寨,其中寺堡僅有張家寺堡和瞿曇寺堡[13]。同時,明代在西北設立西寧僧綱司、河州衛漢僧綱司、河州衛番僧綱司,一個衛可轄一個或數個僧綱司,這些僧綱司往往以寺院為根據地開展各自的統治,這些寺院即本文所論之寺堡。《明實錄藏族史料》中記載:“三敕為書招降罕東諸部,又創佛剎于碾白南川……上賜名曰瞿曇寺……立西寧僧綱司,以僧三剌為都綱。”[14]其中瞿曇寺便是西寧僧綱司所在地。因此寺廟堡寨同時受衛所和僧錄司管理,并直接歸屬于中央朝廷管轄。

和平時期,各個寺廟堡寨作為政教合一的地方族群,分別從事耕地、游牧、茶馬貿易等活動。由于西北邊疆長期受游牧民族的侵擾,入侵方向不定,故每個寺廟堡寨都須呈備戰狀態。外敵入侵時,眾多寺廟堡寨、軍事堡寨等協同而戰。《秦邊紀略》稱“其熟番皆轄于土官,其黃衣僧皆聽命于國師。……無事則耕牧為主,有事則相為守助。”[15]寺廟堡寨的統領僧官戰時須帶領僧兵御敵,同時生活在寺院周邊的寺族也多具有戰斗力。《西寧志》載,明萬歷年間海虜入侵,西納、敕卜爾、大昝咂、申中各族“共愿出精兵三千人,與漢兵犄角剿虜”[16]。這些寺族大多受寺院統領,戰時可形成抵御力量。此外朝廷也會派遣軍隊駐守其中,如弘化寺堡有“官軍五百名防守,冰泮放回”[17]。因此從防御關系構成角度來看,寺廟堡寨中的主要武裝力量由寺內僧兵、周邊寺族和駐守軍隊三部分組成,形成僧官-僧兵-寺族-駐守軍隊的防御層級。與此相呼應,寺廟堡寨的防御體系包含寺院防御和外圍居民區防御兩個系統,形成內外兩層線性防御設施(圖4)。

(二)空間布局

寺廟堡寨的興盛與中央王朝的扶持密切相關,因此受漢文化的影響極大,同時由于地處漢藏交界地帶,不可避免地受到藏文化的影響,最終形成漢藏混合的建筑布局和風格。首先體現在布局上,寺廟堡寨中的建筑多布置為中軸對稱的院落式結構,這是典型的漢傳佛寺布局。但其僧侶居住區則與漢傳佛寺不同,漢式僧舍一般位于寺院內部,與廚房等共同組成寺廟后方的生活區(圖5);藏傳佛寺的僧舍則一般位于寺院外部,且為私人修建,如喀德喀寺的僧舍,即為俗家出資修建而成[18]。如瞿曇寺的“囊謙”(即居住生活區)位于寺院的東北角,獨立于整體寺院之外(圖6、7)。弘化寺東側也有獨立的僧舍,擁有自身的城墻及防御體系[19]。其次在建筑類型方面,寺廟堡寨中既有漢傳佛寺建筑,如山門、佛殿、鐘鼓樓等,又有藏式建筑,如西納寺的昂欠、經堂,喀德喀寺的經堂、賢康,弘化寺的經堂、昂欠等。寺廟堡寨中還大多建有佛塔建筑(圖8),這也是藏傳佛寺區別于漢傳佛寺的典型特征。

與普通寺廟不同,寺廟堡寨除了寺院建筑外,還一般建有監獄、衙門、駐兵地等,作為行政、司法和軍事行為的場地。由于多數寺堡損毀嚴重,難以對這些建筑進行實地勘測,但在文獻記載和當地口述史中可依稀窺得其歷史面貌。《循化志》載:“伊等各有衙門,各設刑具,虎踞一方。”[20]據當地人所述,弘化寺城內東南角原有監獄,后損毀無存,這與文獻中所載一致。駐兵地位置不詳,但一般軍事性質堡寨的駐兵營地皆設在主堡區外,有單獨的場地及防御體系。寺堡城墻以長方形居多,這符合佛寺的基本布局,也有橢圓形、方形、平行四邊形等形狀,如德加寺平面呈橢圓形。城墻一般為夯土筑,外設護城壕。四角及四面城墻或有馬面,為阻擋進攻所用。城門外一般有甕城,門向不定。

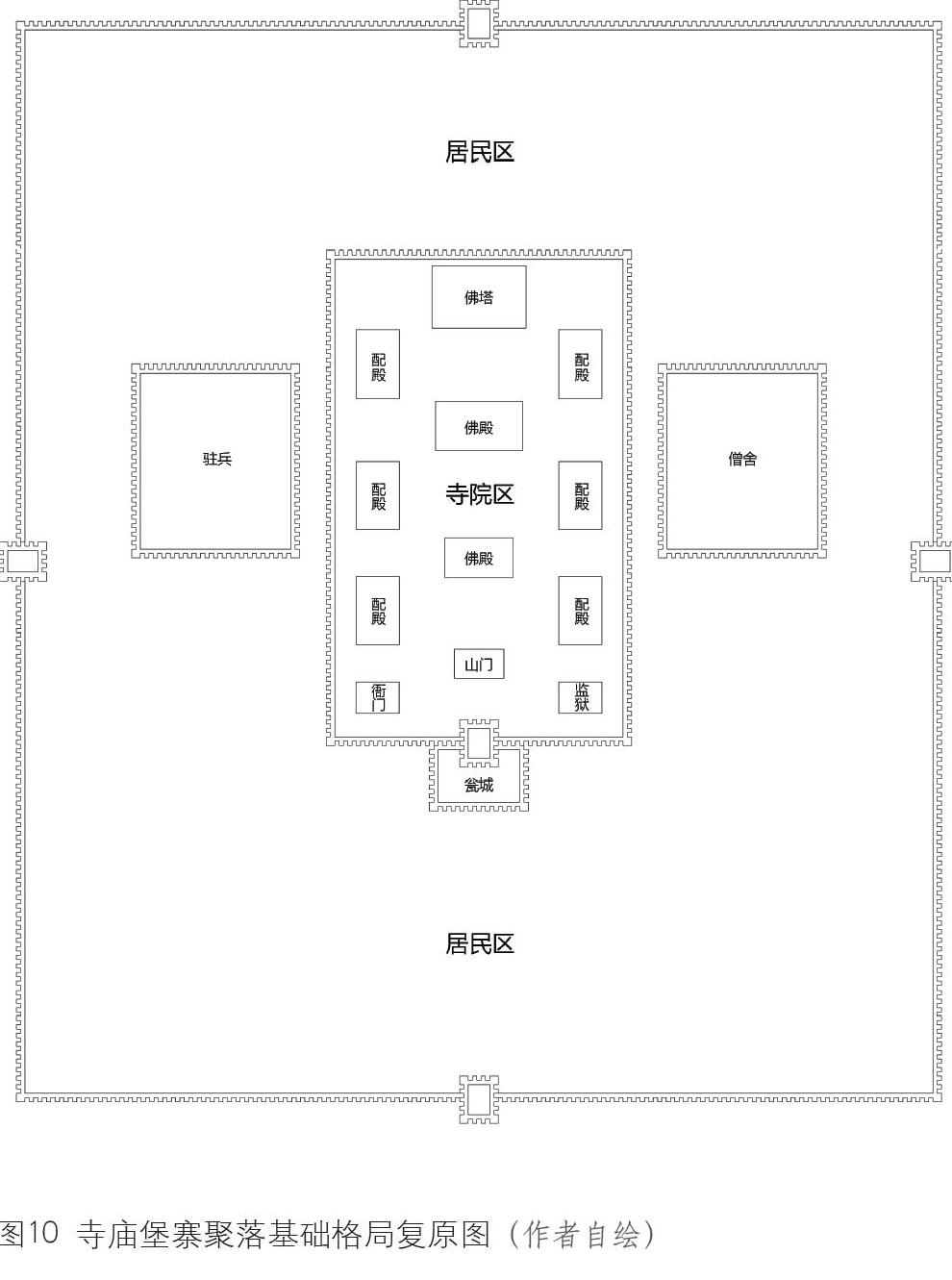

綜上可知,寺廟堡寨的空間布局以寺院布局為基礎,融合了外圍線性防御設施(城墻、城門、甕城、護城壕等)和防御性功能空間(駐兵營地、監獄、衙門等)(圖9)。外圍建城墻,或設護城壕;入口處多設甕城;中軸線上依次排列城門、山門、經堂、佛殿、佛塔等建筑;兩側布置配殿,有時也設佛塔;監獄、衙門等建筑一般設于寺堡內,而僧侶生活區、駐兵營地等則位于堡墻外;寺外多有居民區,周圍建防御城墻(圖10)。

四、河湟地區寺廟堡寨典型特征

(一)聚落功能

堡寨聚落基本功能可以概括為防御、飲食、居住和精神信仰四類,對應馬斯洛需求層次理論,生理需要如水、食物和建筑,精神需要如宗教信仰、娛樂活動等。聚落的幾個基本要素隨著外部環境的變化會有所側重,如普通聚落往往在防御這項功能上較弱,因為外部環境相對較為平穩,但即使是在最為安全的環境下,聚落依然保存一定的防御功能,如各家各戶的柵欄和門,便是最簡單的防御體系。城池是較為特殊的聚落,它基本剝離了生產功能,而是通過交易的方式換取糧食。通過幾種堡寨聚落類型的對比可知,軍事堡寨側重于防御,地主莊園側重于居住,村落堡寨側重于居住和生產,寺廟堡寨則側重于精神信仰(圖11)。寺廟堡寨中也有居住、防御、飲食等功能,但其精神信仰需求比起其他堡寨聚落更為突出,大部分建筑是為宗教服務的,這是寺廟堡寨的典型特征之一。

(二)防御空間

寺廟堡寨的空間具有開放性和公共性,這與其他類型堡寨聚落有所不同。地主莊園歸莊園主私人所有,除主人親眷及僮仆外不可進入,戰爭時期避難也非對外開放,私密性最強。村落堡寨和軍事堡寨成員組成復雜,但居民較為固定,外來人口并無位置。但寺廟堡寨由于其宗教屬性而具有極強的公共性,平時信眾多可入內參拜。戰爭來臨時,寺廟堡寨往往將四周百姓納入防護中,這近似于城池在戰爭中的作用。李約瑟在評論中國城池時曾提道:“……貫穿中國的歷史,封建城堡與城鎮之間沒有區別;城鎮就是城堡,除了作為行政中心之外,它是為了能夠作為周圍農村的保護者和庇護所而建立的。”[21]寺廟堡寨較為開放的空間及防御圈很大程度上源于其政教合一的政治政策,同樣政教合一的堡寨格局在藏區的宗堡建筑也得到體現(圖12)。宗堡是一種集宮殿、寺院和防御等功能于一體的傳統建筑,主要分布于藏族文化區[22]。河湟地區處于漢藏交界處,受藏區文化影響可能性極大。

(三)社會結構

寺廟堡寨內部成員主要有僧官、僧兵、僧侶(普通僧人)、駐守士兵等,有時僧兵與僧侶(普通僧人)可角色重合,寺堡的政治、經濟、軍事功能多可輻射周邊寺族,起到管轄和保護的作用(圖13)。各類型堡寨聚落的社會結構有所不同,其中僅村落堡寨中社會關系較為平等,其他堡寨皆有不同程度的從屬關系。從社會關系角度看,寺廟堡寨的結構與城池比較相似,僧官作為寺堡的首領統轄周邊百姓,同時受到中央朝廷的管制,這幾近于地方官員的職責。從防御和軍事角度來看,寺廟堡寨又與軍事堡寨性質類似,皆非民間自發性防御,而是由國家統一組織調派軍隊的軍防堡寨,與之相對,地主莊園與村堡鎮堡為民間自發組織修建的堡寨聚落,屬于民防堡寨的范疇。但普通軍事堡寨一般不涉及經濟政治往來,而是著重于軍事防御功能,堡內士兵與居民的角色高度重合,這與寺堡管轄普通寺族百姓有所差異。

五、結語

河湟地區擁有特殊的地理及歷史背景。在自然地理方面,河湟地區是農耕文明與游牧文明的過渡地帶,同時也是青海人口最為稠密的地區,分布著大量城池與聚落;在人文歷史方面,河湟戰略位置重要,民族關系復雜,并且百姓大多信仰藏傳佛教。人口聚落與民族斗爭導致戰亂,戰亂催生堡寨的產生,宗教信仰使得寺廟成為此地區的統治中心,種種因素最終促使了寺廟堡寨的形成。寺廟堡寨的建筑年代多在明代,這與明統治者對河湟寺廟的政策性重視有關。寺廟堡寨是堡寨聚落在河湟地區的一個特殊子系類型,其布局一般與漢傳佛寺相似,同時擁有城門、城墻、壕溝、甕城、馬面等防御系統,部分寺廟堡寨還附有居民區及外圍防御設施。寺廟堡寨既是宗教場所,又是明代衛所制度下的軍事堡寨,在聚落功能、防御空間和社會結構等方面皆與其他類型堡寨有所不同,是堡寨聚落群系研究的重要組成部分。

[基金項目:國家自然科學基金項目“黃河流域傳統堡寨聚落群系整體性研究”(編號:51778400);國家自然科學基金項目“明代海防工程工事體系構成與影響機制研究”(編號:52078324)]

參考文獻:

①今河湟地區的具體地理區劃較為模糊,學術界一般指日月山以東,黃河龍羊峽-松巴峽-積石峽干流以北的湟水流域和大通河中下游地區,位于青海省的東北部。詳見:李孝聰.中國區域歷史地理[M].北京:北京大學出版社,2004:29。河湟谷地行政區劃涵蓋了西寧的城區、湟中、湟源、大通,海東的民和、樂都、互助、化隆、循化、平安,以及黃南的尖扎、同仁的部分,海北海晏的大部分,海南貴德的部分。詳見:張忠孝.青海地理[M].西寧:青海人民出版社,2004:3。

②“羌”即牧羊人,是中原對游牧民族的稱呼。詳見:崔永紅等.青海通史[M].西寧:青海人民出版社,1999:24。

[1]王絢.傳統堡寨聚落研究[M].南京:東南大學出版社,2010:24-25.

[2]國家文物局.中國文物地圖集青海分冊[M].北京:中國地圖出版社,1996:26.

[3]金勇強.“河湟”地理概念變遷考[J].北方民族大學學報(哲學社會科學版),2014(6):45-50.

[4]張忠孝.青海地理[M].西寧:青海人民出版社,2004:123-162.

[5]《中國地理百科》編委會.河湟谷地[M].廣州:世界圖書出版廣東有限公司,2014:11.

[6](清)梁份.秦邊紀略[M].趙盛世,王子貞,陳希夷,校注.西寧:青海人民出版社,1987:53.

[7]青海省志編纂委員會.青海歷史紀要[M].西寧:青海人民出版社,1987:180-186.

[8](清)楊應琚.西寧府新志[M].西寧:青海人民出版社,1988:532.

[9]戴燕,丁柏峰.河湟區域地理環境與經濟文化變遷[M].北京:人民出版社,2013:48-53.

[10]張忠孝.青海地理[M].西寧:青海人民出版社,2004:223.

[11]《中國地理百科》編委會.河湟谷地[M].廣州:世界圖書出版廣東有限公司,2014:9.

[12]顧誠.明帝國的疆土管理體制[J].歷史研究,1989(3):135-150.

[13](明)劉敏寬,(清)蘇銑纂修.西寧衛志西寧志[M].王繼光,輯注.王昱,馬忠,校注,1993:176-186.

[14]顧祖成.明實錄藏族史料第一集[M].拉薩:西藏人民出版社,1982:95-96.

[15](清)梁份.秦邊紀略[M].趙盛世,王子貞,陳希夷,校注.西寧:青海人民出版社,1987:34-35.

[16](明)劉敏寬,(清)蘇銑纂修.西寧衛志西寧志[M].王繼光,輯注.王昱,馬忠,校注.西寧:青海人民出版社,1993:243.

[17](清)王全臣.河州志[M].永靖縣地方史志辦公室,編.劉電能,沈文學,校注.蘭州:甘肅文化出版社,2017:38.

[18]毛瑞.喀德喀寺:一座漢藏邊界藏傳佛教寺院的歷史與現狀研究[D].蘭州:蘭州大學,2017:70.

[19]張瀟陽.佐摩喀的弘化寺:一座漢藏邊界敕建寺院的興衰[D].蘭州:蘭州大學,2016:48.

[20](清)龔景瀚.循化志[M].西寧:青海人民出版社,1981:137.

[21](英)李約瑟,(加)葉山.中國科學技術史第五卷·化學及相關技術(第六分冊)·軍事技術:拋射武器和攻守城技術[M].北京:科學出版社,2002:229.

[22]周晶,李天.西藏宗堡建筑探源[J].西藏大學學報(社會科學版),2008,23(4):56-61.

(責任編輯:張雙敏)