生態修復技術在黑臭水體治理中的應用與研究

楊賢群

(江蘇永威環境科技股份有限公司,江蘇 南京210029)

1 治理前水環境現狀

1.1 水環境概況

蕪湖某湖公園是蕪湖市第二等級城市公園,是蕪湖市重要的景觀水體,是蕪湖市鏡湖區內較大的調蓄水面之一,總面積約13萬m2。某湖公園一共分為A、B、C三個水體區域,本次研究水體為C區,水體平均水深約2.0m,面積約52000m2,庫容約104000m3,屬于淺水景觀湖。

1.2 水質情況調查

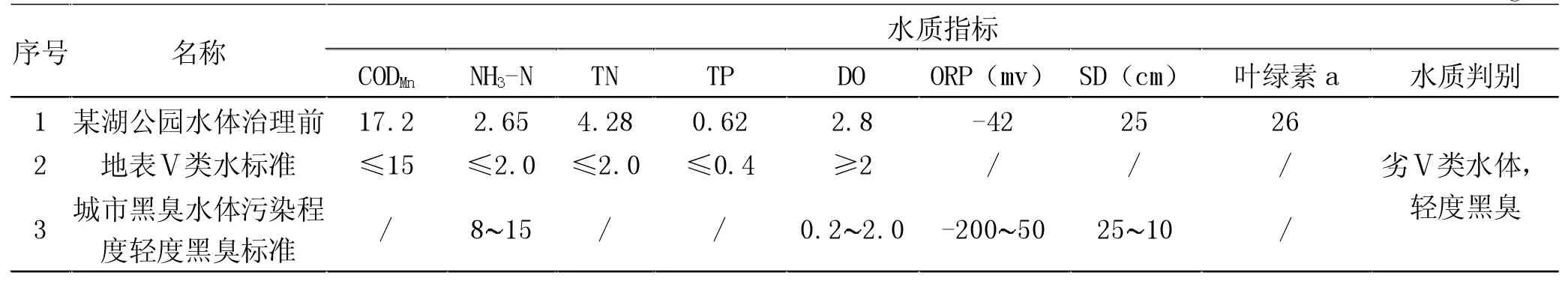

研究水體受周邊雨污水、城市地表徑流以往漁業養殖等的多重影響,湖泊水體水質渾濁,部分區域臭味明顯,水體藻華嚴重。對水質進行了取樣分析,具體水質數據見表1。

由表1得知,水體氮、磷營養鹽超標嚴重,參照《地表水環境質量標準》(GB 3838-2002)Ⅴ類標準,分別超標2.14倍、1.55倍,而溶解氧處于較低水平;參照《城市黑臭水體污染程度分級標準》,透明度SD、氧化還原點位ORP均達到輕度黑臭標準。

1.3 底泥狀況調查

底泥污染的長期淤積,使湖泊的調蓄能力降低,退化水生態系統,引起河湖水體內源二次污染。研究水體多年未經清淤,湖底存在一定的淤積,平均達到約50cm。對其進行底泥監測采樣分析,檢測指標涵蓋了全氮、全磷、有機質這3項指標,根據《全國土壤普查養分分級標準》情況,總體看來,某湖公園水體底泥養分處于很豐富水平。其中全氮3.3g/kg,處于1級很豐富水平;有機質5.2g/kg,處于1級很豐富水平;全磷0.86g/kg,處于2級豐富水平。

1.4 水生態環境調查

湖體內無沉水植物,岸帶挺水植物植被稀疏,水中能見少量野雜魚類,整體未見底棲動物存活。研究水體呈現生態系統薄弱、水體流動性差、自凈能力低下等多方面問題,導致水體服務功能喪失或降低。

對比試驗板選擇在相同的工況環境下進行焊接,最終經無損檢測合格后進行理化檢測試驗,檢測內容包括焊縫金相顯微組織、拉伸試驗、沖擊試驗、焊接接頭硬度。

1.5 富營養化評價

水體富營養化是一種有機型污染,主要指氮、磷等營養物質含量過多所引起的水質污染現象[1]。根據表1水質檢測數據,使用綜合營養狀態指數法(TLI(Σ)),系統地開展對某湖公園水體富營養化評價,水體的綜合富營養化指數為74.92,整個水體基本處于重度富營養狀態。

表1 水質檢測數據表 單位:mg/L

1.6 水體服務功能情況

根據蕪湖市某湖公園的功能定位,某湖公園水體其生態價值大致包括:休閑娛樂、蓄水涵養水源、凈化水質、大氣調節、科研教育、豐富生物多樣性、提供良好生態環境等價值。然而,隨著研究水體水質污染惡化,涵養水源、凈化水質、科研教育、豐富生物多樣性、提供良好生態環境等價值將無法實現,而娛樂休閑價值、調節大氣價值也大幅降低。

2 可行性分析

通過調查結果顯示,研究水體屬于目前城市河湖水體較為典型的污染特征。但水體水環境特征、駁岸形態、基底條件均利于水生態系統的恢復;水利蓄水量滿足要求;經過截污、清淤等手段,水體污染負荷可以控制在水生態系統可承受范圍之內。因此,某湖公園水體水生態修復工程具備實施條件。

3 生態修復方案

針對研究水體存在的問題及建設目標,因地制宜地確定以生態修復技術為核心技術手段,從“岸帶”——“水體”——“底質”,再從“水面”——“水下”——“水底”全方位對水體進行有效的污染治理及生態恢復,具體采用污染源控制、水生態系統修復、水質凈化及景觀提升技術和生態系統優化調整等方面著手,削減水體污染物含量、改善提升水質感官指標,實現研究水體服務功能。

3.1 污染源控制

3.1.1 外源污染控制

(1)截污改造及管道污染物清除

針對研究水體周邊存在的破損、漏接、錯接的管網進行統一改造或新建,確保污水全部接入污水管網,減少污染進入研究水體。影響范圍內管網由于自然沉積的淤泥等污染物將會被雨水裹挾沖刷進入水體內,造成持續性污染,因此,對影響范圍內直接排入水體的雨水主干管道進行清淤疏浚。

(2)初期雨水處理

據研究,雨水通過徑流帶來的面源污染已經成為影響城市河湖水體污染的重要因素,主要污染形式有初期雨水直排、雨季管道溢流、地表徑流等,當這些污染遠遠超過水體環境容量時,水體會逐步發展成為黑臭水體,使水生態系統的結構和功能遭到了嚴重破壞[2]。根據前期現場勘查,目前水體有5處雨水排口,根據不同管徑及水量設置5套不同規模的點源排口處理系統。

3.1.2 內源污染控制

結合某湖公園水體實地情況,采用干式清淤法結合生態清淤理念,即降低湖區水位,清除表層污染嚴重的底泥,預留5~10cm底泥層,保護湖底原狀底泥,以利于沉水植物、底棲動物、土著微生物的生態重建,實現生態清淤的目的。

3.2 水生態系統恢復

3.2.1 湖底原位修復凈化技術

為控制清淤之后底泥不平衡釋放的問題,全水域底質采用底泥緩釋型修復顆粒10t(約200g/m2),對預留底泥層進行消解,固化、降解有機質,調節pH,滅殺有害菌類,利于后期沉水植物、挺水植物、浮葉植物的種植并提高其成活率。

3.2.2 水下生態自凈系統構建

高等水生植物群落是生態系統最重要的生產者,也是生態系統的核心組成部分,構建由沉水植物、挺水植物、浮葉植物及其根際微生物等組成的復合生態系統[3]。除此之外,水下生態自凈系統還包括水生動物群落構建,魚類、大型底氣動物群落構建等。

(1)沉水植物群落構建

沉水植物是高等水生植物群落中最重要的組成要素,它能吸收大量水體中的營養物質,與此同時,通過沉水植物光合作用增加水體原生氧,提高水體溶解氧,減少底泥的再懸浮,增加水體的透明度;另外,沉水植物分泌的一些化感物質和營養競爭等方式可以有效抑制藻類的生長[4]。

本項目沉水植物主要選取品種有苦草、金魚藻、穗狀狐尾藻、輪葉黑藻、竹葉眼子菜等。根據沉水植物生態位、對水體透明度的要求及后期運行維護的需求,對沉水植物進行淺水區、較深區、深水區三個分區種植。在淺水區種植活和播種苦草、金魚草、穗狀狐尾藻,其中苦草種植面積19300m2,播種500kg,金魚草種植面積3860m2,穗狀狐尾藻3860m2,共計27020m2。在較深區域種植以輪葉黑藻、竹葉眼子菜,其中竹葉眼子菜9650m2,播種200kg;竹葉眼子菜種植面積1930m2。種植密度均在80~120株/m2,采用直接扦插法種植,插入底泥4-6cm。

(2)岸帶挺水植物群落構建

岸帶挺水植物群落對沿湖岸面源地表徑流污染進行攔截、吸收、吸附處理等,降低污染物對研究水體的沖擊,形成一道天然的緩沖屏障。本研究一共種植挺水植物帶總面積1800m2,選擇香蒲、雨久花、花黃鳶尾、再力花、旱傘草、千屈菜、花葉蘆竹、水生美人蕉等8個品種交替種植,種植寬度2~5m不等,在保證攔截效果的同時,保證一定的景觀效果。

(3)過渡帶浮葉植物群落構建

浮葉植物也是水生植物的主要組成部分。浮葉植物常作為治理富營養化水體的先鋒種,用以控制浮游植物,改善水體透明度,為其他水生植物恢復創造條件。浮葉植物群落的恢復和重建是重建富營養化淺水湖泊生態系統的重要措施之一[5]。設計距沿岸2~10m,50~100cm水深范圍內種植景觀睡蓮825m2,荷花450m2,菱角225m2,考慮到浮葉植物自然繁衍的不可控性,主要采取盆栽的方式種植。

(4)魚類群落構建

魚類的群落構建主要設計慮食性白鰱、鳙魚,肉食性烏鱧、黃顙魚,完善水生態食物鏈。濾食性魚類主要以浮游植物和浮游動物為食,可以適當去除水體藻類的含量,有效控制水體富營養化藻類的爆發;肉食性魚類主要以小型魚類、昆蟲等為食,適當放養可以均衡魚類結構,減少野雜魚對沉水植物的過渡牧食。具體放養白鰱3827kg,鳙魚333kg,烏鱧120kg,黃顙魚280kg。

(5)大型底棲動物構建

在水生態系統中,大型底棲無脊椎動物對物質分解起著重要作用,是生態系統中物質循環、能量流動中積極的消費和轉移者,并通過攝食、掘穴和建管等擾動活動直接或間接地影響著水生態系統[6]。腹足類銅銹環棱螺、雙殼類河蜆、三角帆蚌主要以有機碎屑等為食,適當放養可有效去除、過濾上覆水懸浮顆粒和浮游藻類,提高水體透明度,改變可溶解性氮、磷形態[7]。按研究水體總水域面積進行大型底棲動物自然放養,其中腹足類銅銹環棱螺放養密度為36g/m2,共計1900kg;雙殼類河蜆、三角帆蚌按1:3的配比進行組合放養,放養密度為24g/m2,共計1260kg。后期大型底棲動物依據其自然繁殖能力進行擴展,不斷豐富生物總量。

3.3 水質凈化及景觀提升技術

水質凈化及景觀提升技術是將復合生態浮島、浮水噴泉、仿生人工水草、微生物菌種等進行技術集成,發揮各自優勢,輔助完成水體生態系統的構建。復合生態浮島總布設面積2000m2,布設形式有環形組合浮島和長方形浮島兩種。布設7套1.5kW浮水噴泉,其中6套噴泉組成兩套組合噴泉,景觀效果突出。仿生人工水草布設4200m2,布設在深水區,補充可能由于沉水植物對光照、水深、季節上的缺位。水生態系統中,微生物通過氧化、還原、光合、同化、異化把有機物轉變為簡單的化合物,凈化水質,從而維持水生態系統中水生植物、水生動物、水質間的平衡[8]。微生物菌劑主要成分為光合細菌、硝化細菌、反硝化細菌、硫化細菌等液態有益微生物,共計15t,分批次投撒。

3.4 生態系統優化調整

優化調整工作是生態系統穩定、長效運行的重要基礎。本優化調整工作內容包括:通過人為干預與自然選擇有效結合,對水體進行水質情況與生物量跟蹤監測,實現水生態系統完整、延長的生產者——消費者——分解者食物鏈,充分發揮各生物生態位優勢,實現生態系統優化調控。

4 結論

研究水體通過生態系統修復主要水質指標溶解氧、氨氮、高錳酸鹽指數、總磷均達到《地表水環境質量標準》(GB 3838-2002)Ⅴ類標準;經過一年的運行,水體生態系統逐步恢復,如上主要指標已達Ⅳ類標準,透明度達1m,OPR達到220mv以上,淺水區呈現“水清岸綠,魚翔淺底”的景象。

研究水體的生態系統修復實現了現代城市綠色新技術、新理念與社會、環境、人文等多種因素的有機結合。遵循生態優先、生態安全的原則,恢復水生態系統實現某湖公園水體休閑娛樂、蓄水涵養水源、凈化水質、大氣調節、科研教育、豐富生物多樣性、提供良好生態環境等多重價值,穩定且長效地運行。

城市河湖水體生態修復技術的應用具有很強的靈活性和可實際操作性,本案為城市河湖水體生態治理、生態修復并重提供決策思路與方法理論及工程實例支撐,具有實際應用及推廣價值。