江西上饒某稀土礦地質及稀土元素地球化學特征*

雷 煉 余 飛 王 哲 吳德海 張 蕊 劉 斌

(1.江西省核工業地質局二六五大隊;2.江西應用技術職業學院資源環境與珠寶學院;3.東華理工大學-核資源與環境國家重點實驗室;4.會昌縣自然資源局)

鵝公山火山盆地位于贛杭構造帶中段,是我國重要的鈾多金屬找礦遠景區[1]。前人對該盆地鈾礦及多金屬礦開展過多方面研究工作,如鵝公山火山盆地鈾成礦條件及成礦要素分析[2]、鵝公山火山盆地找礦前景及方向探討[3]、鵝公山火山盆地鈾礦控礦因素[4-5]、鵝公山火山盆地多金屬礦成礦條件分析[6]、鵝公山火山盆地多金屬成礦地質背景和找礦方向[7]。但對該盆地內稀土礦的研究和報道較為稀少。通過詳細的野外地質調查發現,盆地內次火山巖具有富集稀土元素的特征,因此,在野外調查該稀土礦地質特征的基礎上,本項目對該盆地內次火山巖風化剖面進行了分層研究,系統開展了稀土元素地球化學特征分析,查明了該稀土礦元素地球化學特征,并進一步總結出了稀土元素的富集分布特征,為該類巖石稀土礦的找礦勘探工作提供了方向。

1 地質背景

1.1 區域地質特征

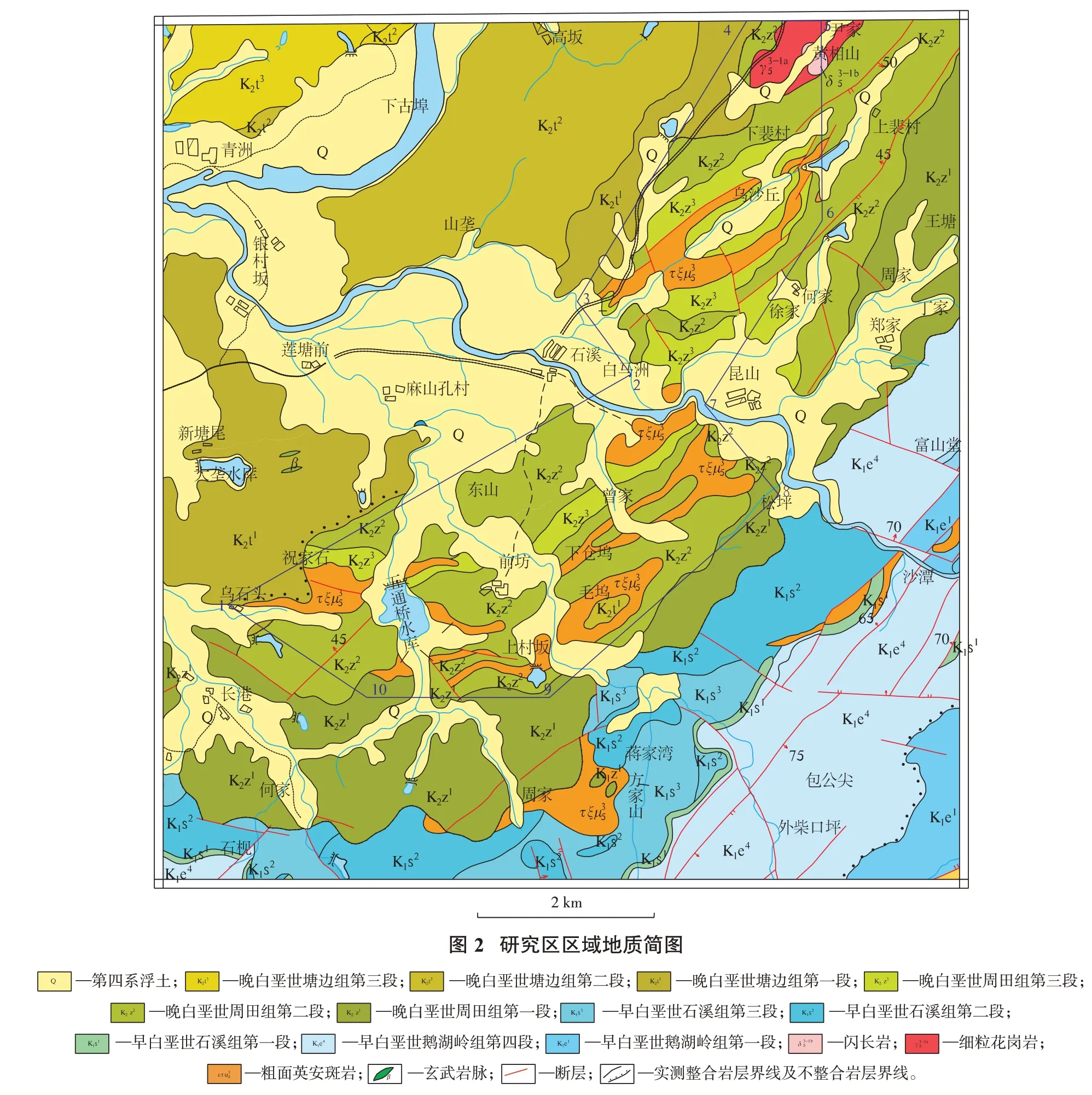

鵝公山火山盆地位于華夏板塊武功山—會稽山前緣褶沖帶之饒南坳陷北部[8](圖1)。該區構造環境極其薄弱,區域性構造縱橫交錯,火山—巖漿活動劇烈,期次較多,熱液活動強、范圍廣,火山巖發育廣泛。

1.2 地層

該稀土礦區位于鵝公山火山盆地東部,區內巖漿、構造發育(圖2)。火山活動始于中侏羅世,但強度弱、范圍小,早白堊世火山活動達到高潮,且遍布全區,并呈現出自西向東增強之勢[9]。火山巖呈火山盆地形式產出,巖性以早白堊世打鼓頂組(K1d)和鵝湖嶺組(K1e)的酸—中酸性熔巖和火山碎屑巖為主。最上層為晚白堊世周田組(K2z)的紅色礫巖、砂礫巖、雜砂巖、粉砂巖。

1.3 構造

該稀土礦在區域范圍內經歷了多次構造活動,形成了錯綜復雜的斷裂構造格架,且礦區內主要分布2條NE向斷裂及多條NNW向斷裂構造,控制著稀土礦的產出及分布。

1.4 巖漿巖

鵝公山火山盆地內巖漿巖極其發育,類別較齊全,從酸性、中酸性到基性巖類均有,巖漿活動具多期次、多種類及多層次造漿與多層次就位的特點。礦區內主要分布粗面英安斑巖,即為該稀土礦原巖。

2 樣品的采集與測試

根據江西省稀土礦產找礦現狀和發展方向,在研究區開展了詳細的野外地質調查工作,選擇風化層較厚的花崗巖、火山巖、火山碎屑巖及部分淺變質火山巖分布區,開展了稀土含量調查分析,對重點地區采用洛陽鏟開展風化層垂向連續取樣14個,通過對比不同地段風化層特征,建立該區粗面英安巖風化殼分層結構,基本確定各風化殼厚度,取樣了解粗面英安巖風化殼不同部位稀土含量。樣品分析與測試工作依據《地質礦產實驗測試質量管理規》(DZ/T10130—2006),采用X Series 2電感耦合等離子體質譜儀對所取樣品進行稀土15項元素化學分析。

3 分析結果

3.1 礦床地質特征分析

通過野外路線觀察對比,總結出粗面英安斑巖稀土礦的風化殼剖面特征如下。

(1)基巖層巖石呈紫紅色,塊狀,粗面斑狀結構,斑晶主要為石英、長石;基質為隱晶質,主要礦物為長石。巖石堅硬致密,風化極弱。

(2)半風化層巖石呈紫紅色,塊狀,粗面斑狀結構,其斑晶主要為石英、長石;基質為隱晶質,主要礦物為長石;含少量黏土礦物,其蝕變主要有黏土化,褐鐵礦化。巖石較為堅硬致密,原巖結構構造明顯,發育較多細小裂隙,風化程度較弱。

(3)全風化層下段巖石呈紫紅色、灰白色,土狀,原巖結構構造不可見,巖石質地松散,石英含量較少,部分長石風化形成高嶺石,蝕變主要有褐鐵礦化、高嶺土化及少量赤鐵礦化。

(4)全風化層上段巖石呈灰白色,土狀,原巖結構構造不可見,巖石黏土化蝕變強烈。該層位黏土礦物含量最高,主要為高嶺石,同時也是稀土含量最高的層位。

(5)浮土層為第四系,含植物根系,主要為第四系土壤。

3.2 結果分析

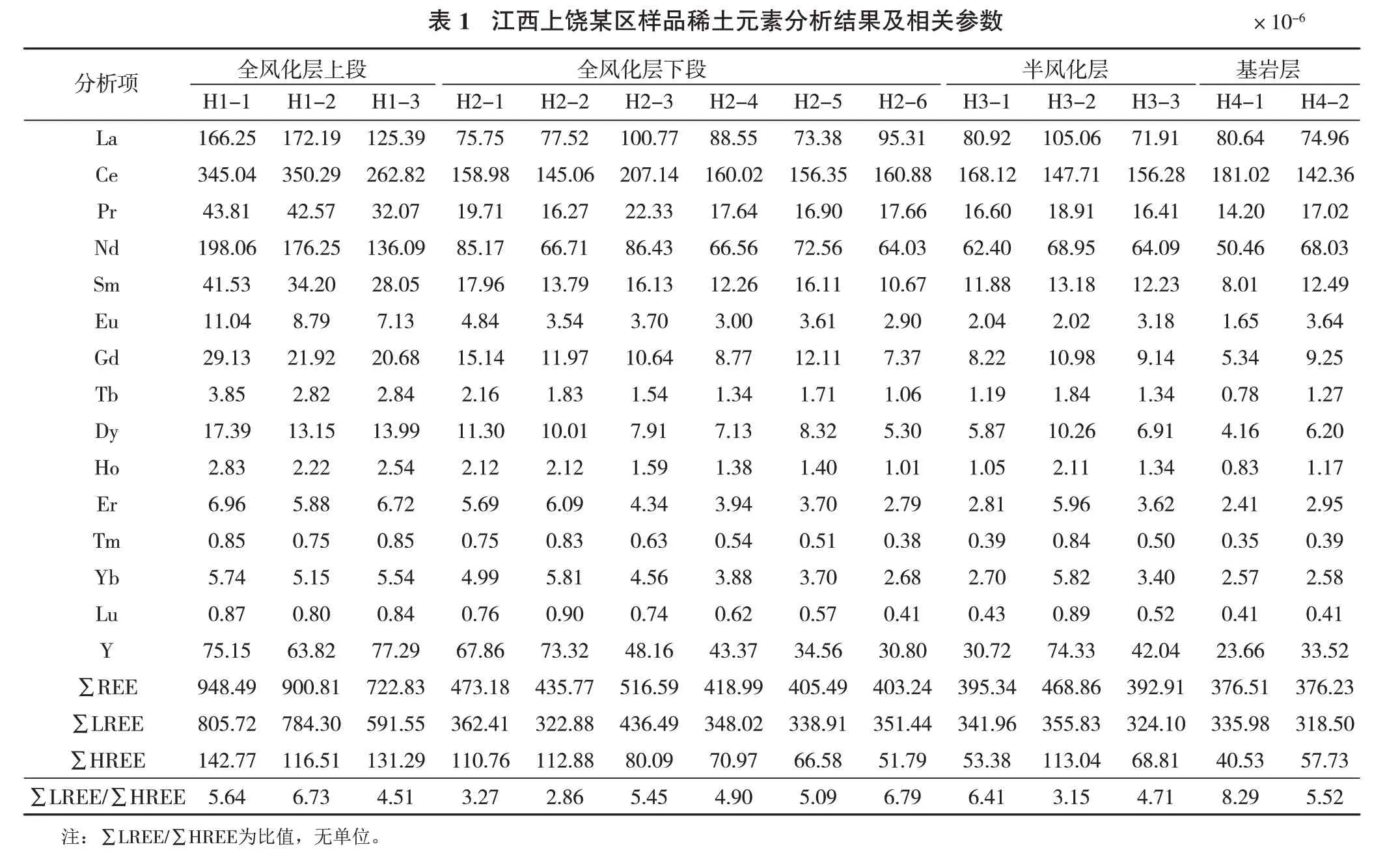

各風化層位中稀土元素含量分析結果見表1。由表1可知,稀土元素在全風化層上段含量最高,其含量介 于722.83×10-6~948.49×10-6,其均值為857.38×10-6;風化層下段稀土元素含量變化范圍為403.24×10-6~516.59×10-6,平均值為442.21×10-6;半風化層中稀土元素含量為392.91×10-6~468.84×10-6,均值為419.04×10-6;基巖層僅取了2個樣品,其稀土元素含量分別為376.23×10-6和376.51×10-6,其平均值為376.37×10-6。將各層的均值對比得到以下幾點認識。

?

(1)巖石風化殼中全風化層上段樣品的含量最高,基巖層中稀土元素含量最低。但該巖石中基巖層稀土元素含量平均值達376.37×10-6,表明巖石稀土元素背景值較高。

(2)全風化層下段及半風化層中稀土元素含量差異不大,推測該風化階段可能主要以物理風化為主,僅含少量化學風化。

(3)∑LREE/∑HREE比值介于2.86~8.29,且輕稀土元素含量明顯大于重稀土,表明該稀土礦主要富集輕稀土元素。

4 討 論

巖石在風化過程中,物理和化學風化作用必不可少,主要的化學風化作用包括①水的溶解作用;②水化作用;③水解作用;④氧化作用[10]。區內物理、化學風化對稀土礦的形成同樣具有極為重要的作用,其主要的風化過程包括下述3個階段。

(1)原巖在熱液活動作用下出露于地表,經物理風化剝蝕作用,導致巖石發育大量細小裂隙,但結構構造未被破壞,僅有少量的長石和稀土礦物因水解作用分別形成黏土礦物和稀土元素離子。

(2)經進一步物理風化后,巖石呈紫色土狀,其結構構造被破壞,該階段主要為脫硅富鋁過程,礦物中的硅以游離硅的氧化物形式離析并淋失,致使硅的含量減少,宏觀表現為巖石中石英含量減少;形成的OH-與Al3+結合形成氫氧化鋁(沉淀),導致Al的含量增加[11]。

(3)在該區得天獨厚的環境氣候條件下,巖體中大量的長石及稀土礦物經水解分別形成黏土礦物以及稀土元素離子,其長石經水解主要形成高嶺石,呈灰白色。當越來越多的長石經水解形成灰白色的高嶺石時,巖石由紫色逐漸轉變為灰白色,而形成灰白色土層,此時黏土礦物含量最高。

稀土礦主要賦存于全風化層上段,該層位巖石呈灰白色,黏土礦物含量最高,主要為高嶺石。黏土礦物具有粒度小、比表面積大,且表面因破鍵出現未飽和過剩負電荷,從而吸附介質中溶解度較低的稀土元素離子而保持電價平衡,進而導致稀土元素在黏土礦物中富集。全風化層中黏土礦物含量最多,能夠吸附更多的稀土離子,使得該層位稀土元素富集含量最高。

5 結論

(1)通過野外觀察及樣品分析結果,將該稀土礦原巖風化殼分為5層,分別為基巖層、半風化層、全風化層下段、全風化層上段、浮土層。該區主要富集輕稀土元素,且稀土礦主要富集在次火山巖全風化層上段。

(2)從原巖到全風化層下段過程中,主要以物理風化為主,含少量化學風化作用;從全風化層下段到全風化層上段主要以化學風化作用為主,即長石和稀土礦物水解形成黏土礦物以及稀土礦物離子,該過程是區內稀土元素最主要的富集方式。