馬山采區第四系下淺埋民采空區探測及治理方案研究

李 寧 劉海林,3 肖益蓋 王雨波 李鴻飛 劉 帥,3 李鵬程

(1.中鋼集團馬鞍山礦山研究總院股份有限公司;2.金屬礦山安全與健康國家重點實驗室;3.華唯金屬礦產資源高效循環利用國家工程研究中心有限公司)

上世紀90年代,受礦業大環境影響,較多國有礦山企業紛紛破產關閉,導致民采泛濫。長期無序盜采亂采,打破了礦體賦存的原巖應力平衡狀態,同時,缺乏技術上的指導,任意而為的民采行為造成了部分礦產永久損失,使國家自然資源蒙受了嚴重損失,遺留的大量采空區三維形態、空間位置不詳,給后續安全生產和資源合理開發帶來了極大困難和安全隱患。近年來,隨著國家生態環境保護力度的不斷加大和地質災害預防工作的持續加強,開展民采空區探測、制定民采空區處置方案、消除民采空區引發地質災害隱患已成為監管部門和礦山主體企業不得不面對的難題,國內外專家和學者在這方面開展了較深入的研究:宋衛東等[1]利用空區精密探測系統查明了石人溝鐵礦井下采空區群分布特征,數值分析了采空區群的穩定性;王德勝等[2]在廢棄巷道內通過鉆鑿鉆孔摸清了首云礦淺埋特大采空區三維形態,提出了采用毫秒微差爆破技術形成泄壓天窗處置遺留采空區方案;程久龍等[3]結合具體工程實例系統介紹了探地雷達在查明地表淺部采空區的應用原理和技術方法;王丹等[4]綜合運用物探、鉆探與CMS法對民采空區進行了勘察,準確掌握了民采空區的賦存形態和規模;戴前偉等[5]選取瞬變電磁及EH-4 2種方法驗證了在鉬礦采空區探測應用的準確性;張西良等[6]提出采用“采空區頂板崩落+邊坡削坡”的綜合治理方案消除民采空區安全隱患;師永海等[7]采用地表鉆孔注漿方式充填鳳凰山鐵礦井下廢棄采空區,然后在地表覆土復綠,有效改善了治理區周邊生態環境;謝其全等[8]依靠留設人工點柱、廢石充填和崩落上覆圍巖來處理工作面頂部民采空區;王海軍等[9】通過預留隔離礦柱、開展民采空區圍巖體監測等技術手段降低采礦生產影響。

本項目以鳳陽縣金鵬礦業中家山鉛鋅金銀礦馬山采區為研究背景,綜合運用瞬變電磁和地表鉆孔探測等技術手段開展馬山采區淺埋民采空區勘察,依據探查到的民采空區三維形態和空間分布,分析與井下生產相互影響,進行民采空區處置方案設計,為礦山消除地質災害和安全隱患提供指導。

1 礦床開采技術條件及現狀

1.1 礦床開采技術條件

中家山鉛鋅金銀礦床是受北北東和北西西向兩組構造擠壓破碎帶控制的脈狀半隱伏鉛鋅為主、伴生金銀的構造蝕變巖型礦床,馬山礦段由4條近似平行的含礦構造蝕變帶組成,即Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ號礦體,地表出露構造蝕變帶走向長1 100 m,寬6~8 m。礦體走向近東西,傾向北北東,傾角80°~88°,局部近直立或反傾;礦體厚度0.17~7.75 m,平均真厚度1.71 m;礦體埋深0~425 m,控制最大延深466 m,礦體賦存標高為-385~+46.5 m;礦石平均地質品位Pb3.35%、Zn4.17%、Au2.08 g/t、Ag51.48 g/t;礦體由含鉛鋅金銀礦構造角礫巖、碎裂巖、碎裂變粒巖組成,屬于連續性好、厚度穩定狹長型礦體。礦體頂、底板圍巖主要為變粒巖、黑云母微斜長片麻巖,受到構造活動影響,近礦圍巖多屬破碎。礦體上部為厚度0~20 m的第四系表土層和坡積物覆蓋,第四系之下為廣泛分布于礦區內太古界五河雜巖組,其巖性主要為黑云母微斜長片麻巖、變粒巖,另含有少量方解石、綠簾石、黃鐵礦。

1.2 礦山現狀

中家山鉛鋅金銀礦始建于1985年,為地下生產礦山,1996年礦山停產關閉,2006年由鳳陽縣金鵬礦業收購整合,成為采選聯合企業,全礦設計生產能力15萬t/a,馬山采區生產能力6萬t/a,目前,礦山已進入生產末期,服務年限不足5 a。

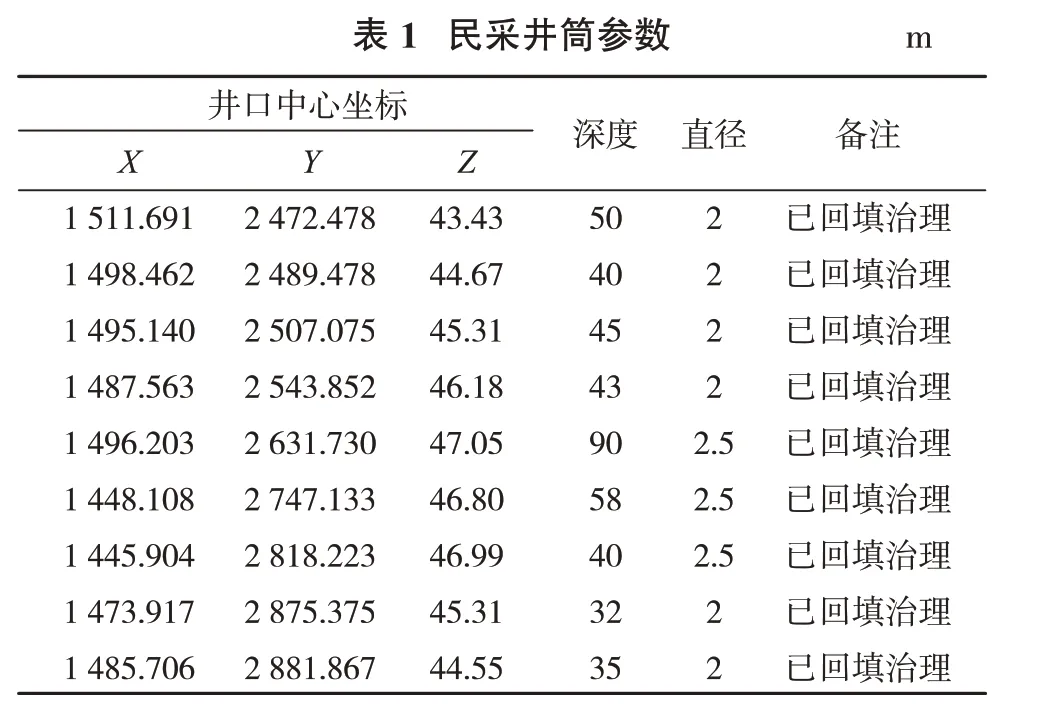

馬山采區范圍內有9座非法民采井,形成于1998—2003年,2008年礦山重組后全部取締民采并進行了回填治理。根據礦山掌握前期資料和生產過程中揭露情況,民采井筒及民采空區具有如下分布特征。①所有民采井筒均為獨眼井,民采空區長度有限,空區基本分布在井筒周邊;②民采空區豎直范圍分布在-60~+10 m水平,水平范圍分布在29#~34#勘探線,走向長度266 m;③井筒位置及民采空區位置分布無規律性,隨礦體形態起伏而變化;④民采空區形成時間較長,距離地表較近,受井下爆破回采影響,無法排除部分采空區是否發生了冒落,周邊圍巖處于復雜的應力狀態;⑤-60 m中段巷道掘進揭露了一處民采空區,空區完整性差,多被冒落礦巖體松散充填;⑥民采空區對應地表為林地和一般農田,無重要建(構)筑物。部分治理后民采井筒見圖1,民采井筒參數見表1。

?

采空區分布特征一般與礦體的分布特征具有一致性。根據礦巖賦存地質特征和民采井位置可推測出民采空區分布在31#~38#勘探線,采空區在深部分布上具有差異性,不同民采空區寬度隨礦體厚度和采礦方法不同而異。受馬山礦段主要礦體控制,民采空區走向一般為110°,傾角70°~90°,采空區頂、底板圍巖主要為變粒巖。

2 民采空區探測分析

2.1 瞬變電磁法空區探測

本次物探使用CUGTEM-GK型瞬變電磁儀,瞬變電磁法勘探裝置類型采用重疊回線組合裝置,布設邊長3 m的激發和接收正方形線圈,激發線圈3匝,接收線圈16匝。供電脈寬10 ms,采樣率16μs。每個測點至少采用15次疊加方式提高信噪比,確保了原始數據的可靠性。為保證探測區域完全覆蓋民采空區,獲取最佳的地電信號,采取垂直礦體走向布置瞬變電磁勘探線,并擴至兩端部民采井筒外50 m,勘探線間距20~80 m。本次探測區域內共布置14條測線,測線自西向東編號從A到N,勘探線總長度1 120 m,剖面點距10 m,形成網格密度(20~80)m(線距)×10 m(點距),共設計測點126個,勘探線位置及測點分布見圖2。

將外業觀測原始數據存儲至計算機,首先對原始數據進行逐點檢查,驗證其有效性并進行誤差統計,之后進行濾波處理,以達到壓制干擾、突出有效信號的目的,最后用專業數據處理軟件進行分析,繪制各測線視電阻率剖面圖。通過對各視電阻率剖面圖進行資料解釋,推測民采空區分布見圖3。由圖3可知,本次利用瞬變電磁儀共探測5個民采空區,民采空區分布在29#~34#勘探線,除CK3空區外其余基本位于0 m水平以上,距離地表最近的是CK5民采空區,距離地表最深是CK3民采空區,各民采空區參數見表2。

?

2.2 定向鉆孔探測分析

定向鉆孔作為最直接、最簡單、最準確的采空區探測技術手段,廣泛應用于地下礦山,但由于鉆孔探測造價高、周期長,使得其只有在資金充足和孔位精度要求高的情況下才使用。

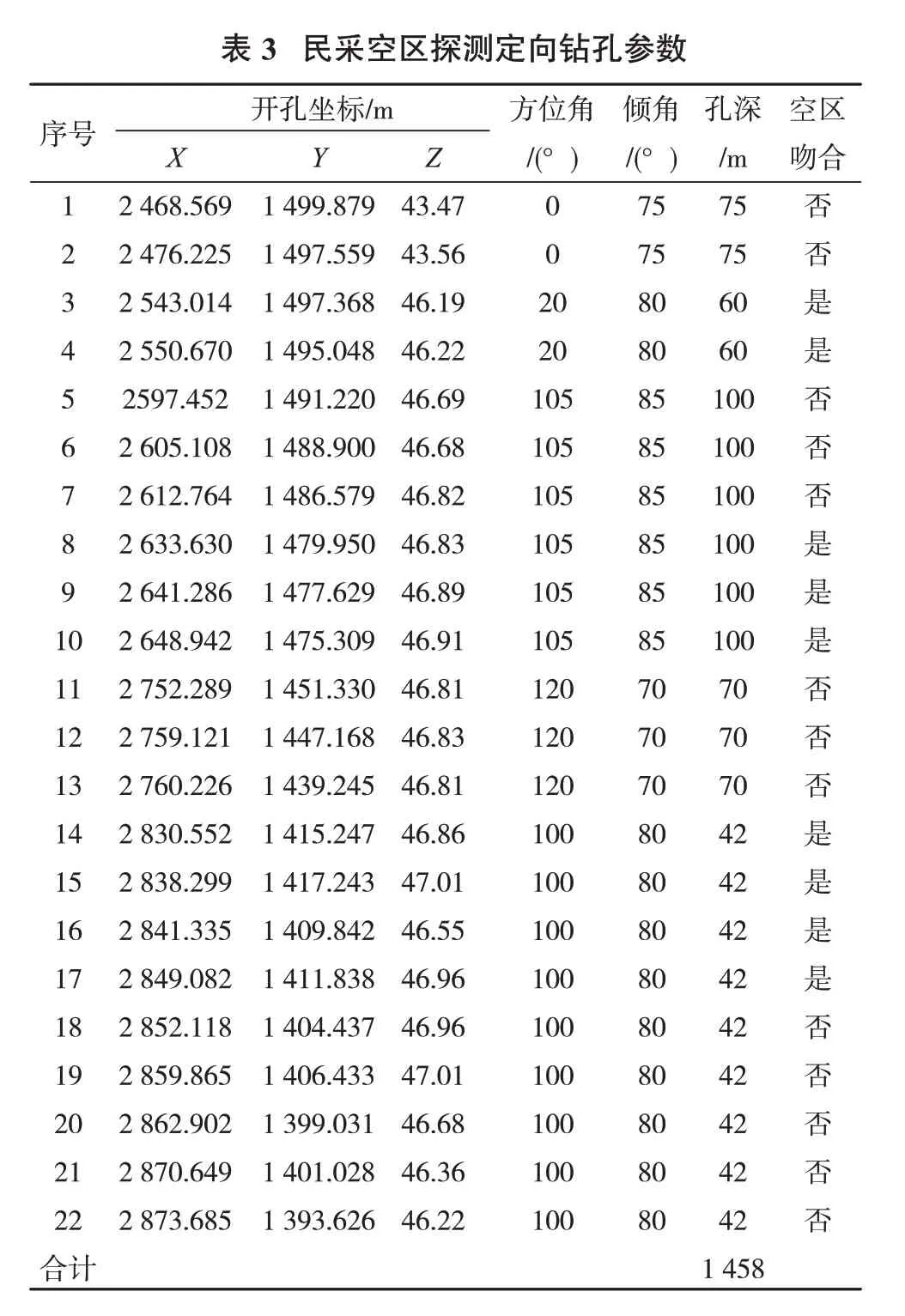

本次鉆孔設計應結合地表物探和前期地質詳查成果,綜合考慮地表現狀與環境、礦巖構造條件、礦體賦存形態、鉆機鑿巖能力、民采井分布情況。設計從地表鉆鑿定向孔用于探測民采空區,鉆孔直徑為110 mm,孔內安裝?95 mm×6 mm的雙金屬耐磨鋼管,套管下至基巖面以下5 m,定向鉆孔布置堅持如下原則。①鉆孔間距不得大于8 m;②現場實地測量放點,孔位偏差不超過0.1 m;③鉆孔每15 m測斜一次,每百米孔斜不應超過2°;④優先選擇布置在較為確定的采空區頂板上方,以便于施工垂直鉆孔;⑤結合前期物探成果和地質勘察等資料綜合確定。根據上述布孔原則,針對民采空區探測共布置定向鉆孔22個,鉆孔總進尺1 458 m,定向鉆孔位置分布見圖3,相關定向鉆孔參數見表3。

?

由表3結合圖3可知,本次共有9個定向鉆孔探測到了空區,占鉆孔總個數的40.9%,鉆孔進尺利用率40.3%。9個定向鉆孔較為集中分布在3處區域,推測3號和4號鉆孔探測到的為同一空區,即CK2空區,8號、9號和10號鉆孔探測到的為同一空區,即CK3空區,14號、15號、16號和17號探測到的為同一空區,即CK5空區。定向鉆孔探測與物探民采空區數量未能一致。分析認為,導致這一差異的主要原因有2方面:第一,由于民采空區存在時間較長,規模又較小,距離地表較近,上覆巖層較薄,受井下采礦擾動和時間效應影響,部分原民采空區已被冒落廢石和第四系坡積松散體充填壓實;第二,原部分民采井未進行采礦活動,而在民采井治理時未將井底積水全部排出,在充填治理后積水向周邊破碎圍巖內滲入,加上淺部地層富水特性好,形成了局部富水區域對物探結果產生了一定影響。

3 民采空區治理方案

3.1 民采空區治理方案選擇

常用的民采空區處理方法有如下4類。

(1)崩落頂板和上、下盤圍巖法處理采空區。前者是放頂崩落圍巖至地表,徹底消除采空區;后者是崩落部分圍巖充填采空區,保證足夠厚度的礦巖墊層,將采空區與下部生產區隔離,使之形成緩沖巖石墊層,以控制礦山地壓,轉移和緩和應力集中,防止圍巖大面積突然塌落產生的巖石沖擊、地震波和氣浪(又稱空氣沖擊波)對生產區作業人員和設施的危害。

(2)注漿充填法處理采空區。用碎石、尾砂、水砂、混凝土等充填料充填采空區,控制地壓活動。充填法處理采空區適用范圍廣,可以較好地保護地表和礦區生態環境。

(3)留永久礦柱(采場中規則或不規則間柱、頂柱、底柱等)支撐采空區頂板及兩盤圍巖,并封閉采空區,或者在采空區內澆筑人工點柱。

(4)隔離和封堵采空區方法。利用封堵墻將采空區進行封堵,將工作區域和采空區進行隔離,待頂板自然崩落。

馬山采區地處丘陵地區,地表為村民農田和礦山工業場地,隨著國家及地方對環保問題的重視,礦山地表不允許出現塌陷,結合馬山采區下一步生產計劃,采空區不進行治理會對安全開采構成隱患。綜合考慮以上幾點因素,馬山采區井下采空區設計選用尾砂膠結充填法進行治理。

3.2 民采空區治理方案設計

綜合考慮瞬變電磁探測和鉆孔探測結果,確定需要治理的空區有3處,分別為CK2、CK3和CK5空區,設計采用尾砂膠結充填治理,充填原料為礦山尾砂和外購膠固粉,充填配比1:8,料漿濃度72%,要求充填體強度不低于1 MPa。在利用9個民采空區探礦鉆孔作為充填鉆孔的基礎上,再分別在CK2、CK3、CK5空區沿走向兩端各布置定向鉆孔作為驗證鉆孔,驗證鉆孔與距離其最近的充填鉆孔間距8 m,若驗證鉆孔探測到空區,則將驗證鉆孔作為充填鉆孔并外推8 m繼續施工驗證鉆孔,直至驗證鉆孔布置在圍巖中為止。

料漿制備系統利用礦山現有成套充填設備即TD5C-500型礦井充填站,充填工藝包括備料、制漿、輸送和充填。所需尾砂需由汽車從尾礦庫運輸到充填站尾砂堆料場,再采用裝載設備鏟裝至尾砂儲料倉,料倉內尾砂通過給料機和拉力傳感器電子秤定量輸送到混合拌料機內。與此同時,安裝在充填系統一側的粉料倉通過螺旋輸送機和電子秤定量將膠固材料輸送至混合拌料機中與尾砂混合,通過攪拌桶的強力攪拌形成性質穩定、濃度均勻的充填料漿。充填料漿通過柱塞加壓泵后由地表充填管道經充填鉆孔輸送至井下民采空區。為保障充填質量,相鄰2個充填鉆孔中的1個鉆孔充填時,要保證另外1個鉆孔與大氣相通作為排氣孔。為有效提高接頂質量,可在每個鉆孔充填期間施加1~3 MPa充填壓力,當出現返漿時,代表充填結束。

4 結論

(1)對反映民采空區分布特征的民采井和礦巖賦存條件進行了調查和分析。結果表明,民采空區分布在31#~38#勘探線-60~+10 m,走向110°,傾角70°~90°,寬度與礦體厚度保持一致。

(2)綜合運用瞬變電磁法和定向鉆孔技術手段,準確探明了民采空區數量及位置分布,給出了測區范圍內3處民采空區相關技術參數,為民采空區治理提供了可靠的基礎資料。

(3)基于實測民采空區分布特征,給出了民采空區治理設計方案,采用采用尾砂膠結充填治理,充填原料為礦山尾砂和外購膠固粉,充填配比1∶8,料漿濃度72%,充填體強度不低于1 MPa。

(4)民采空區探測與治理設計方案的成功實施,可有效消除馬山采區民采空區遺留的地質災害與次生災害隱患,避免與井下生產相互影響,改善礦區生態環境,同時為其它礦山民采空區探測與治理提供了成功實例。