原來火車這樣跨海

庫可

方式一:跨海大橋

隨著我國“基建狂魔”屬性的逐漸爆發,近年來沿海經濟發達地區的海灣、海峽都建設了大量跨海大橋。以公路橋為例,有著名的港珠澳大橋、青島膠州灣大橋,兩座大橋全長均超過40公里。

而鐵路跨海大橋中,全世界較為出名的是日本連接本州和四國島的瀨戶大橋。瀨戶大橋由2座斜拉橋、3座吊橋和3座桁架橋聯合組成,為公鐵兩用橋,上層為公路,下層為雙線鐵路。鐵路橋設計時速160km/h。該橋全長37.3公里,其中海上部分約9.4公里。

跨海大橋通常適合建設在水深較淺的海峽、海灣。對于深度較大的海峽通道,國際上更多是采用海底隧道的方式。

方式二:海底隧道

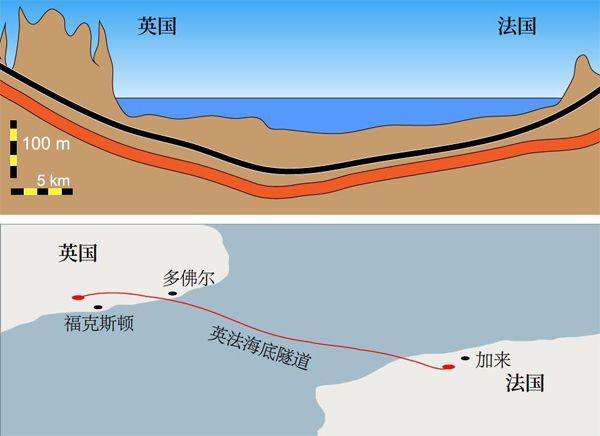

說到跨越海峽的鐵路海底隧道,全球范圍內最著名的莫過于穿越英吉利海峽的海底隧道。英吉利海峽阻隔了英國本土和歐洲大陸,其最窄處寬度約34公里,這部分又被稱為多佛爾海峽。

英吉利海峽海底隧道由3條隧道組成,其中2條主隧道為雙線鐵路隧道,此外還有一條維修隧道,供日常維修養護以及應急逃生使用。它全長50.5公里,其中約37公里位于海底,被譽為世界七大工程奇跡之。

英吉利海峽海底隧道通車后,英法兩國間開行了“歐洲之星”號高速列車。“歐洲之星”號采用法國阿爾斯通的TGV高速動車組技術構建,最高運營速度達300 km/h,英吉利海峽海底隧道內最高速度為160 km/h,穿過海峽僅需19分鐘。

由于歐洲各國的火車限界、供電制式并不一致,需要運行在英國、法國、比利時三國的“歐洲之星”列車需滿足三個國家的鐵路限界,列車能夠兼容AC 25 kV(法國)、DC 750 V(英國)、DC 3000 V(比利時)三種鐵路供電制式。

比英吉利海峽海底隧道建成更早的是日本的青函海底隧道。青函海底隧道連接了日本的北海道和本州,全長約54公里,其中23公里位于海底。于1964年開工,直到1988年才建成通車,歷時24年,可見長距離海底隧道工程之復雜。青函海底隧道的建成極大方便了北海道和日本本州的聯系,促進了北海道的經濟發展。

英吉利海峽海底隧道

方式三:火車輪渡

如果你乘坐哈爾濱-海口的Z111次列車去海南,將領略到我國鐵路極為罕見的一種客運列車運營方式——火車輪渡。

海南島是我國的第二大島,與廣東省的雷州半島被瓊州海峽分隔。瓊州海峽是我國三大海峽之一,海峽最窄處19.4公里,平均寬度29.5公里,平均水深44米,最大深度120米。

火車輪渡就是將開至港口的火車裝上專用渡船,到達對岸后再繼續在鐵路線路上行駛。其實火車輪渡并不是什么新鮮事物,在武漢長江大橋、南京長江大橋建成以前,火車也是通過輪渡過江。

對于跨越瓊州海峽的輪渡,以最早投用的“粵海鐵1號”渡船為例,設計有3層功能甲板:最頂層是汽車甲板,中層是客艙,下層是火車甲板。火車甲板安裝有四條股道,每條股道有效長度約145米。

我國的一節25G或25T型旅客客車車廂長度約25.5米,一列客車編組通常由18節車廂組成,長度超過450米,所以一列客車要分解為四部分裝載在渡船上。這個過程是如何實現的呢?

以湛江開往海口為例,火車到達海安南站后,再向南行駛就到達了我國大陸鐵路線的盡頭——粵海鐵路北港火車渡口,在此裝載上船。

碼頭鐵路線的盡頭和渡船之間依靠鐵路棧橋連接,棧橋由計算機控制的液壓系統承載,可以隨渡船甲板、潮汐變化進行升降調整,以確保棧橋上的鐵軌與渡船火車甲板上的鐵軌處于同一平面。

火車到達碼頭后,首先需要解編為四部分;隨后在兩臺調車機將四部分列車分兩次兩兩對稱“推”入船艙(對稱推入是為了讓船體保持平衡),到達船艙內的股道停放穩妥并進行相應的固定措施;渡船同步裝載完其他貨物后,即可出發駛向海峽對岸。

渡船到達海峽對岸海南島的南港火車輪渡碼頭后,將會逆向這一過程,四部分火車上岸后重新組合為一列旅客列車,繼續它的旅途。

除了跨越瓊州海峽的火車輪渡外,我國現存還有往返煙臺和大連,跨越渤海的煙大火車輪渡。不過這一線路并沒有客運列車開行,僅有貨運列車進行渡海。

雖然火車輪渡暫時解決了海南島與祖國大陸的火車通行問題,但其效率無法與如海底隧道或跨海大橋這類直接連通的跨海通道相提并論。瓊州海峽海底隧道的構想已存在多時,很多研究人員也開展了大量前期工程的研究工作。但此類“超級工程”的建設從來都不是一蹴而就的,無論是英吉利海峽海底隧道還是青函海底隧道,無不經歷了超長的論證、考察、建設周期,建設預算也遠超工程預估。

不過我們相信,隨著我國基礎設施建設能力和經濟實力的不斷提升,在不遠的將來,乘坐“復興號”甚至更新型的動車組就能夠直達海南島甚至臺灣島。

火車渡口