淺談建筑工程檢測試驗室質量管理

麥燕華

(廣東省建筑材料研究院有限公司)

1 我國建筑工程檢測行業現狀

自改革開放后,房地產與基建發展迅速,現金的施工技術及現金的建筑材料迅猛發展,我國更是攻陷了許多技術難題,極大程度的改善了人民的居住、出行條件,促進經濟發展,建筑業成為我國的支柱產業之一。根據國家統計數據,從2009至2019年,建筑業企業由70817個增長至103805個,增長47%,我國的建筑業總產值由76808億元增長至248443億元,增長223%,截至2019年,建筑業總產值占國民生產總值25%,是我國支柱性產業。

我國的建筑工程檢測實驗室自1985年開始發展,至今已經積累了相當的技術力量與管理水平,目前,我國建筑工程檢測實驗室通常采用《檢測及校準實驗室能力通用要求ISO 17025:2017》及《檢驗檢測機構通用要求(RB/T214-2017)》對試驗室進行管理。科學的檢測質量體系管理已成為各大檢測試驗室的重點發展方向之一。根據《中華人民共和國計量法》的規定,對外出具數據的檢測機構必須通過中國計量認證(CMA)的認定以表征其檢測能力及可靠性;同樣的,根據《中華人民共和國認證認可條例》規定,中國合格評定國家認可委員會(CNAS)是確認檢測機構是否有能力開展相應的合格評定活動、確認其合格評定活動的權威性的組織,發揮認可約束作用。

2 建筑工程檢測實驗室體系管理

2.1 建立建筑工程檢測實驗室管理體系文件及方針目標

隨著建筑工程檢測領域的發展,國內外的建筑工程檢測實驗室質量管理通常使用《檢測及校準實驗室能力通用要求ISO 17025:2017》作為指導,該要求明確提出對管理水平和檢測水平的相應要求,其中,建立試驗室管理體系文件在檢測實驗室管理中的各個步驟里占據首要地位,體系文件應明確質量手冊、程序文件、作業指導書及相關質量文件記錄。在相關體系文件的制定過程中,不應脫離檢測工作實際,應充分考慮檢測機構實際情況與工作量,由相關檢測職能部門技術力量參與,經過多方討論及對初稿的修改之后,出具征詢意見稿,充分考慮一線技術力量的專業意見,此舉有利于體系文件的貫徹執行。

建筑工程檢測實驗室的質量方針目標體現了該實驗室的管理能力和檢測水平,實驗室的質量方針目標明確了該機構最高管理者對實驗室的發展要求,同時也是質量保障,質量方針目標應是對實驗室管理人員和檢測人員在日常檢測行為中的基本準則。根據現代管理學觀點,制定質量方針目標應當遵循PDCA循環,該理論是由現代質量管理奠基人休哈特(Walter A.Shewhart)博士首先提出的,由戴明(W.Edwards.Deming)采納、宣傳,獲得普及,也稱也稱戴明環,其將質量管理分為計劃、執行、核查和處理。在檢測機構質量方針管理活動中,應把對檢測行為的質量方針目標作出計劃,應充分體現差異化追求,結合本實驗室實際情況,切勿照搬照抄其他機構的質量方針,充分體現管理者對實驗室持續發展的方向性要求;在執行過程中,應注重檢查質量方針的實施效果,根據客戶反饋情況和檢測人員工作實際情況進行調整,但不應影響其最初設定的發展方向。然后將有效的方針納入體系,不成功的予以記錄并在下一循環做出調整后解決。針對建筑工程檢測實驗室,應當注重對檢測人員培訓及執證上崗,人員檢測能力定期考核,設備能力及精確度,檢測樣品管理,檢測方法科學性,檢測環境,檢測報告及時率與差錯率等指標的考核。

2.2 學習貫徹本機構檢測實驗室管理體系文件

在建立健全檢測實驗室體系文件、明確質量方針目標后,應當組織各職能部門學習貫徹本機構檢測實驗室管理體系文件。根據PDCA循環理論,在做出計劃后,應當貫徹執行計劃,其前提是使機構執行者,即實驗室管理及檢測人員清楚明白本機構管理體系文件,確保各個層級的人員對自身的職責、權力范圍、工作流程有足夠的了解,才能貫徹執行,以此保證質量管理可以順利運行。

2.3 實驗室質量管理體系的運行

根據現代管理學理論,在順利運行原計劃的工作之后,應當定期進行核查及修正處理,在檢測機構中,這個過程通過內部審核和管理評審實現。

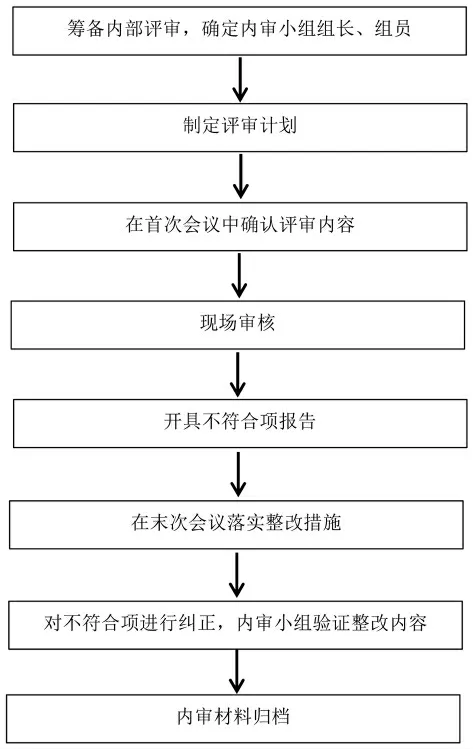

檢測機構實驗室內部審核的目的是為了檢測機構自查管理體系的符合性和有效性,同時內審也是外部審核的必要評審項目之一。實驗室每年應該進行至少一次內部審核,通過內部審核發現不符合項,并按要求進行整改,并對改進措施進行有效性評價,具體流程如圖1。

圖1 檢測實驗室內部審核流程

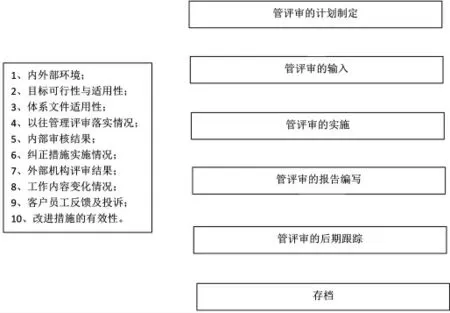

除此之外,檢測機構應當建立健全管理評審程序,由管理層負責12個月進行一次,以確認管理體系是否適用和有效,是管理體系持續性保證和PDCA循環的重要環節,具體流程如圖2。

圖2

3 建筑工程檢測實驗室資源管理

實驗室管理配置合理與否,通常直接影響檢測數據的客觀性和準確性,按照通用要求,實驗室檢測質量管理可分為對人員、設備、樣品、方法、設施和環境、檢測報告的管理。

3.1 人員管理

按照檢測機構需求,可大致將檢測實驗室人員分為三類,分別是管理人員、技術人員和質量人員。值得注意的是,一個人可能身兼多職,如:部門負責人可能同時是授權簽字人和內審員,但諸如授權簽字人或監督員等特殊崗位并非行政崗位。

為對人員進行全面統籌管理,可通過技術手段實現質量控制,如:制定年度培訓學習計劃,對相關標準規范、法律法規、職業資格證進行學習;定期對人員進行履職能力考核,對不符合崗位要求人員應當加強培訓力度,如果多次培訓仍不能勝任崗位,應當進行調崗。

3.2 設備管理

檢測設備是直接關系檢測結果準確與否的最直接的影響因素,對于設備的管理,包括檢測儀器、標準物質、耗材、試劑等。檢測實驗室應當對儀器進行嚴格管理和維護,定期進行校準和保養。

應當時刻留意設備工作狀態是否符合要求,按照相關體系文件執行受控,做好使用登記,定期使用標準物質對其進行核查,發現設備出現較大偏差應及時暫停使用并申報維修保養。

3.3 樣品管理

樣品管理是試驗檢測工作當中十分關鍵的環節,貫穿于檢測的全過程。樣品應當具備唯一性標識,放置在所要求的環境條件之下實時監控樣品狀態,在出入庫過程中應當做到不出現可能影響檢測結果的人為損害,對要求需要留樣、退樣的樣品,應當在試驗后妥善保存入庫,由樣品管理員處理。

3.4 方法管理

檢測方法的正確與否通常會影響檢測結果的準確性,符合標準要求的試驗方法是檢測行為的依據,檢測方法的選用應準確合理。為保證檢測過程質量的控制,對標準方法規定不明確的方法應當編制作業指導書和設備操作規程等文件;在選擇正確方法的前提下,應當保證標準方法的實施,嚴格執行標準方法的要求,若需要偏離標準方法,應向技術委員會申請。

3.5 環境管理

穩定的環境條件是試驗復現性的重要保證,環境條件包括但不限于:溫度、濕度、清潔度、空氣流動度、震動、電磁干擾、毒害氣體等。實驗室應當將可能相互影響的設備進行有效的區域隔離,以保證數據的準確性。實驗人員應當實時監測、調控和記錄實驗室相關環境條件并評估是否符合試驗要求,當出現不符合試驗要求的環境條件時,應當如實記錄并調整至適合進行試驗工作的環境條件時再進行檢測行為。

3.6 檢測報告管理

檢測報告為對外出具公正數據的檢測機構呈現官方檢測結果的手段,在發出之前應當經過層層審批,檢測報告應當具備清晰的客戶、實驗室、樣品、方法、日期、參與人等相關信息,檢測實驗室應對除客戶提供的信息外所有信息負責,與報告相關的記錄應當妥善保存,如需更改、修正或補發報告時,應當在報告中進行修改信息的標識,必要時備注修改原因。

4 結語

為順應國家對于檢測市場的開放管理,適應市場競爭,檢測機構應當做好自身科學有效的管理,實驗室的管理應建立在清晰的管理體系目標并貫徹執行,在此前提下,堅決執行體系目標,并對不符合項做出整改,對相關人員、設備、樣品、方法、報告等做好管理,不斷提升自身競爭力,才能占據更大的市場份額。