第197654名志愿軍英烈的故事

陳輝

2014年10月29日,新華社發布消息透露,經解放軍總政治部和民政部核實甄別,截至2014年確認公布的抗美援朝烈士為197653名。然而,5年后,筆者受人之托,找到了第197654名抗美援朝烈士。

這位烈士叫陸朝華,是中國人民志愿軍第38軍烈士,唯一的香港籍志愿軍烈士。

2019年5月13日,筆者收到新華社國內部崔穎一條短信:香港籍志愿軍烈士陸朝華親屬劉青青,希望幫助尋找烈士的部隊和烈士的下落,請提供幫助。

因為筆者曾在《黨史博覽》雜志和新華社《瞭望》雜志先后發表過《18萬余志愿軍烈士尋蹤》一文,還曾通過新華社特殊渠道反映和促成了在韓國的志愿軍烈士遺骸回歸祖國安葬。陸朝華的親屬找到新華社,顯然追蹤到了筆者這個從事過志愿軍烈士報道的新華社軍事記者。

尋找陸朝華烈士的部隊并沒有更多的曲折,很快,筆者通過38集團軍的后代祝華,找到了陸朝華烈士生前的老戰友,找到了38集團軍對烈士事跡的記載,并通過陸朝華家人了解到這位被遺漏的志愿軍烈士的短暫而輝煌的人生。

■

英雄一家四姓

■

許禮平在《犧牲在朝鮮戰場上的香港人:陸朝華往事》一文中對陸朝華的身份問題作了解說:陸朝華的家庭十分奇特,父親叫陳彬龢,子女本來都該姓陳,但一家人卻有四個姓。

陸朝華,原名陳真,江蘇蘇州人。9歲時隨家人避亂抵達香港,先住在銅鑼灣灣景樓,繼而遷往堅尼地臺。

1941年12月,日本侵占香港。在香港淪陷前,母親湯其奮帶著陸朝華兄妹返回上海。香港淪陷后,陸朝華父親陳彬龢也回到上海。

陸朝華的妹妹吳竹(已近90歲)是陳家子女中唯一的健在者。據老人回憶,他們家中有兄弟姊妹六人。長兄文華,長姊梅(患百日咳夭折)。陸朝華單名真,排行第三,下有三個妹妹單名分別叫蘭、竹、菊。陸朝華是1928年農歷十月十日生的,排行第三,蘇州人叫阿三頭。吳竹以前稱陸朝華為三哥,現在則稱他為二哥。傳統排行,有男女順排的,也有男女分排的。陸朝華順排就是三哥,如分排就是二哥。

陸朝華曾在上海華德中學讀書。華德中學是德國大使館辦的,每班每年只招24個學生。抗戰勝利后國民黨政府接管了這所學校,把它變成國立同濟大學附屬中學。

抗戰勝利后舉國歡騰時,陳家卻要分路逃亡。陸朝華和兄長隨陸姓管家逃到香港,因之都改為姓陸,并一直沿用陸朝華的名字。姐妹則另路逃亡,且都改姓吳,顯然是要掩人耳目。

事后,陸朝華母親湯其奮一直覺得應該改回原來的姓,但兒女都已長大成人,除檔案填表中列有原名,在工作、社交上都很難改回原來的姓名,也就以假為真了。唯有最年輕的妹妹吳菊還小,所以改回了陳姓叫陳吳菊。這樣,父母兄妹一家七人,分作陳、湯、陸、吳四個姓。

新中國成立后,在陳彬龢動員下,幾個子女陸續回到了內地。1952年,妻子湯其奮也回了內地。據吳竹透露:“我媽媽跟妹妹回到上海是揚帆接待的。”揚帆是上海地下黨領導人,新中國成立初期任上海市公安局局長。但作為丈夫的陳彬龢卻未能同行,如果陳彬龢不是有特殊任務在身,不會將孩子和妻子都動員回內地,而自己獨留香港。

陸朝華的母親湯其奮,原名湯其淑,1902年生,上海嘉定人。湯其奮家境富裕,思想新潮,在上海啟秀女中讀書時是第一個自行剪短發的學生,還因此上過報紙。與陳彬龢結婚后曾改名湯彬華,取陳彬龢中間的彬字。曾任燕京大學宗教系劉廷芳教授的助教,教比較文學、古典英文,但時間不長。后來懷孕,就辭去教職,居家養育兒女。

■

陸朝華的家人

■

大哥陸文華原名陳誠,長陸朝華4歲。曾在香港華仁書院、澳門嶺南中學讀書。大學在上海圣約翰攻讀。陸文華自小學無線電,懂技術。1942年至1943年在上海曾參加其父陳彬龢所在《申報》的電臺管理工作,該電臺公開收集中央社、新華社的電訊新聞。

抗戰勝利后,陸文華在香港謀得利琴行任無線電技工。但他放棄高薪厚職,投奔解放區。廣州解放后,治安不靖,潛伏的敵特也多,爆炸、暗殺等破壞活動頻發。因蘇聯所贈無線電偵測設備無人會用,1950年6月,陸文華被借調回廣州,在中共中央華南分局社會部情報處搞無線電偵測,屢立奇功。

妹妹吳蘭,小名陳斐斐,小陸朝華2歲。她和陸朝華一樣,思想進步,在香港參加過中共舉辦的學習小組。吳蘭懂俄語,是因為早歲家中聘有白俄人,教過她俄語。

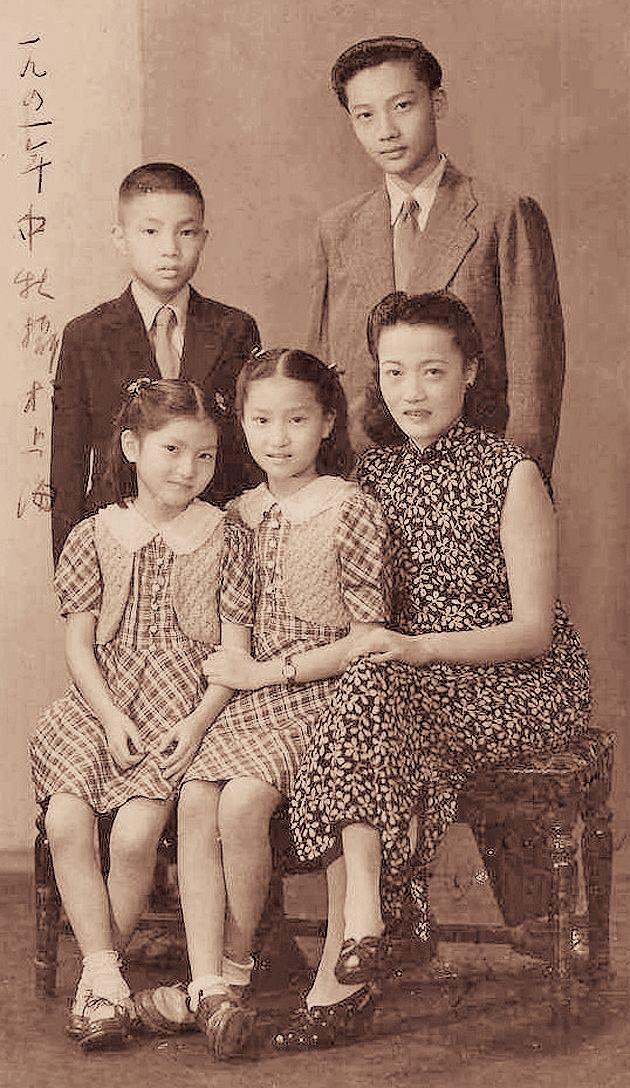

陸朝華(后排左一)與家人的合影

陸朝華家人手上有一份七屆全國人大一次會議期間的報紙。報紙上有一篇名為《華羅庚回歸的牽線人》的文章,里面提及吳蘭最大的貢獻是幫助牽線使華羅庚從美國回到祖國。吳蘭通過哥哥陸文華在香港結識了華羅庚,回美國后的華羅庚后來給她寫信表達了想參加新中國建設的想法。吳蘭向當時的政務院人事部門領導孫起孟反映,后來孫請示周恩來,促成了華羅庚通過香港回到祖國。

1951年4月2日早晨,港英當局在尖沙咀赫德道逮捕了吳蘭,理由是吳蘭“思想有問題”。4月15日,吳蘭被驅逐出香港,回到廣州。

返回內地之后的吳蘭在北京俄文專修學校攻讀,未畢業即做俄語教員,畢業后在北京外國語學院任教,曾編有大量俄語教材。后中蘇關系轉壞,改教英文。“文革”前夕調入馬鞍山二中工作,直至退休。吳蘭是一位優秀教師,在學生中有很高的威信,有“愛心天使”之稱,曾獲“全國教育系統勞動模范”等多種榮譽稱號。

小妹吳竹小名陳璐璐,曾改名常秀英,比吳蘭小2歲。吳竹回憶:“有一天,我爸爸問我,你愿意學音樂?你愿意不愿意回去?”吳竹喜歡音樂,那時候馬思聰回國了。吳竹說:“我當然愿意回去,馬思聰主持中央音樂學院,我是沖著馬思聰來的。”

吳竹1950年初回到北京,由外交部接待,住在外交部的宿舍。當時中央音樂學院不招生,吳竹在外交部宿舍住了半年后考入私立京華美術學院音樂系,1951年又考入中央戲劇學院吳曉邦舞蹈運動干部訓練班,畢業后留在內地工作。

■

以“小說林”傳播真理播撒火種

■

抗戰勝利后,為避免國民黨特務的追殺,陸朝華隨家人逃到香港,在持恒函授學校進修,同時在父親陳彬龢的授意下開辦了油印刊物以及租借紅色書籍的“小說林”。這個“小說林”不是那種租借言情小說的書屋,而是專門租借蘇聯小說,宣傳民主、宣傳共產主義思想的圖書室。

“小說林”也賣書。租書、賣書收益有限,也不穩定。為了幫助解決全家人的衣食問題,陸朝華又去《星島日報》當校對。此外,陸朝華在百忙之中還堅持到持恒函授學校進修。持恒函授學校是生活書店創辦的“二線機構”,而生活書店是中共中央南方局直接領導的宣傳機構。正如陸朝華的妹妹吳竹所說:“那是個進步組織、聯絡組織,進步民主人士的聯絡就是通過這個學校。”

吳竹回憶,哥哥陸朝華事務太多,在持恒函授學校進修,總是來不及做功課,于是由我替做。陸朝華當時在辦油印刊物,是父親指定要弄的,還找了一個年輕的李姓廣東人刻蠟版,我也在幫忙。

《陳君葆日記全集》中記有他與陸朝華的交往。陳君葆是香港大學文學院教授兼馮平山圖書館館長。香港淪陷時期,曾忍辱負重,保護館藏圖書和政府檔案,也曾參與創建“華革會”,協助將蕭紅骨灰遷葬廣州。

陳君葆由買書而和陸朝華成為忘年交。陸朝華與人相交,似有一種魅力,令人“綿綿思遠道”。事隔多年,陳君葆仍在懷念陸朝華。1976年3月24日日記有謂:“《野菜博錄》,為陸朝華所贈。”陳君葆因搬家而要處理藏書,分贈友好、弟子,對陸朝華的書卻一直保存著。

■

持恒的良師益友

■

陸朝華從香港回內地參加革命,端納起到了指路作用。端納原名張彥,是后來的外交部部長喬冠華和其妻子龔澎的副手。當時他們三人同住港島北道英皇道173號3樓,該處賓客盈門,儼然是中共的“香港辦事處”。端納負責編輯英文半月刊《中國文摘》,在給陸朝華的兩通手札中有熱情鼓勵。端納參加過開國大典的采訪攝影,20世紀50年代調入《中國建設》(現名《今日中國》)。

1948年5月,端納曾致陸朝華一手札,從中可以追蹤端納和喬冠華指引陸朝華回內地參加革命的歷史真相。

朝華兄:

前天喬先生給我看了你的來信,才知道你的“小說林”因為經濟關系而改變了方式,也才知道你在謀職業。

對于你的熱情和努力,喬先生和我都深為感動,對于你所遇到的困難,我們也都十分同情。雖然,我們今天都沒有足夠力量來幫你解決這些問題。我們相信,你有決心和毅力堅持下去,堅持下去也一定會成功的。

至于你說有朋友介紹你去《星島日報》做事,我覺得如果目前并沒有其他更好的機會,你最好還是去的好。盡管它是一家反動的報紙,但是,第一,目前職業機會實在太少,為了生活騎著馬找馬總是比較穩當的;第二,《星島》究竟還不是一家嫡系的報紙。例如它的國際版,就還不是太壞的。其中還存在著各式各樣的矛盾,所以一個好人進去,如果能起點好的作用,還是好的。總之,我覺得在目前這個情形下,去是可以去的。不必太顧慮朋友們的批評,因為朋友們要是懂得其中的道理,他們也會覺得嘲笑是不應該的。問題是從跨進去的一天起,就應提高自己的警惕性,不僅不能受他們的影響,而且還得對他們產生好的影響。

持恒學校是一個很好的學校。這學校的先生也都是思想清楚,富于熱情的。他們喜歡與學生接近,所以,你可以不必把他們當作普通學校的先生待,多和他們接近,多和他們談問題,研究問題,是有好處的。雖然它是一個函授學校,你可以去信約先生會談,他們歡迎學生這樣做。先生和學生最好成為親切的朋友。

對于你大哥的好意,喬先生說他非常感激,以后要修時,一定請他幫忙。

如果你還有什么需要我幫忙的事情,可以先寫封信給我,我們可以在城里約個地方談一次,因為我常常在中環一帶跑來跑去的。

祝你進步

端納 十五日

這封信透露了幾點信息:“小說林”運營困難;陸朝華擬去《星島日報》做事,但《星島日報》反動,于是猶豫。信中端納的諄諄慰誨,也代表了喬冠華。

另外,像持恒的老師、中共香港工委文委邵荃麟也在做同學們的思想工作。到了1949年5月,持恒的同學們都開始通過不同的渠道,陸續去華南游擊區參加解放戰爭,有的去了粵桂邊縱,有的去了東江教導營。但陸朝華沒有選擇去華南,而是北上平津,用行動回應邵荃麟。因邵荃麟曾發表《加強準備,迎接新時代》,向同學們呼喚:“每個青年都應該認清自己在新的時代新的斗爭中的地位,向自己發出這樣一個問題,在這劇烈的時代中,我將向人民貢獻出什么?”

陸朝華北上回內地參加革命,端納給陸朝華的信中有一細節記載:

朝華兄:

你的事我已替你辦好了。

不用什么信件,你到了目的地就可以登岸。沒有問題。我因為有事不能等你,希望你此去一切如意,加緊學習,好為人民服務。臨別我只有一句贈言:自己要有信心,虛心就是克服一切困難的武器。

端納 十一日晨

此信當寫于1949年5月11日,陸朝華也曾有段回憶文字,透露了離港前的一些訊息。

臨走時,陸朝華的女朋友問他:“你為什么一定要去解放區,在香港不是也可以學習和工作嗎?”他回答:“一個沒有經過考驗的青年,住在香港是容易被玷污,會墮落下去的。我需要太陽和新鮮的空氣。我要到人類理想的地方去。”

1949年5月14日,陸朝華乘“湖北輪”前往平、津。

■

陸朝華參加志愿軍

■

1949年初,平、津解放,急需大批干部隨軍南下接管新解放區。第四野戰軍旋即建立了“南下工作團”。1949年5月中旬,從香港到內地的陸朝華參加了這個南下工作團的第3分團。

陸朝華于1949年9月間加入了新民主主義青年團。隔月,正式入伍,在第38軍政治部擔任新聞攝影工作。《中國人民解放軍四野南下工作團第三分團團史》記載:“南工團三分團一大隊的三百余名同志,于一九四九年十月到達13兵團駐地湖南常德,以后再分別分配到38、39、40、41、47軍。”陸朝華被分配到第38軍。

1950年夏天,陸朝華因為工作回到北京,與在北京念書的妹妹吳竹見了一面。吳竹回憶:“我覺得我哥哥變了,他已不再是香港時的他了。他穿了人民解放軍的軍服,佩著‘八一帽徽,誠然是一個革命軍人,在他身上再也找不出過去的少爺派頭。”吳竹還提到,幾天后,他便回隊了。在臨走時,他對我說,為了抗美援朝,保家衛國,他要報名參加志愿軍到朝鮮去。“從此,我一直沒有接到過他的信,我想他一定是去朝鮮了。但我沒想到這是我們最后一次見面。”

朝鮮戰爭爆發后,志愿軍不久后入朝作戰。陸朝華在志愿軍第38軍政治部宣傳部攝影組任記者。他多才多藝,當時的技術人員少,領導舍不得派他上戰場,但陸朝華堅決要上前線。

志愿軍第38軍是解放戰爭時期第四野戰軍的王牌部隊,善打大仗、惡仗、硬仗,在抗美援朝第二次戰役中打出了威名。志愿軍司令員彭德懷在嘉獎令中激動地寫下了“三十八軍萬歲”,從此“萬歲軍”名揚天下。

越能打的部隊,戰功越大的部隊,越危險,傷亡率也越高。陸朝華是軍事攝影記者,不像文字記者可以戰后追述,必須拿著相機在一線拍攝,與和敵人短兵相接的戰士沒有多大區別,戰爭中攝影記者的陣亡率很高。

作為志愿軍第38軍的攝影記者,陸朝華在朝鮮的攝影作品大都是在一線戰場拍攝的,側重于報道有功勛的戰斗英雄。他的遺物中有幾頁采訪筆記,記的都是立有大功的英雄人物的具體戰績。瀏覽陸朝華的采訪筆記,就會感受到他是在極度困難、危險中進行戰地攝影采訪的。

陸朝華的戰友白振武評價:“他不管黑夜、白天,不管冰天雪地,不管荒山無路,不管上級怎樣阻攔他,始終要求到最前面陣地上去拍照。經常一個人活動在炮火轟鳴、子彈亂飛和敵機封鎖的戰場上,不管敵人散兵的攪擾,他始終勇敢積極地進行采訪,沒在任何艱苦環境下低過頭。吃不上飯能工作,再疲勞也能工作,鬧痢疾病照樣工作!”

南下工作團第3分團1大隊在湖南行軍途中

陸朝華在1950年11月1日的日記中記載:“今天是出國以來空襲最厲害的一次。當然免不了有些害怕,但在自己堅定的保衛和平、保衛祖國、把帝國主義侵略軍消滅在國土外的意志下,將恐懼心理克服了。自然我也曾想到死,但覺得死了也是光榮的。總之,我希望能成為一個中國共產黨員以后再死。我有決心一定爭取在援朝戰爭中入黨。”

陸朝華在參加抗美援朝戰爭時,還堅持寫日記。解放軍畫報社《攝影網》上刊登有陸朝華的遺作《出國日記》。

■

陸朝華壯烈殉國,毛澤東簽發烈士證

■

1951年3月,解放軍畫報社《攝影網》報道:“中國人民志愿軍某部攝影記者陸朝華同志,在突破三八線戰役中,深入前沿陣地,從事戰場攝影采訪,于二月七日晨勝利進擊中,不幸腹部中敵三彈,光榮殉職。”5月,志愿軍司令部政治部為陸朝華烈士頒發了立功證明書。陸朝華的同事白振武撰寫了《陸朝華烈士被追記為光榮的共產黨員,并追記抗美援朝一大功》的報道。6月16日,中國人民志愿軍第38軍首長聯名向陸朝華親屬發出慰問信。1952年9月8日,毛澤東為陸朝華烈士簽發了革命犧牲軍人家屬光榮紀念證。

接受筆者采訪的原第38集團軍離休干部、113師宣傳科長王耀南仔細回憶了陸朝華犧牲的經過:“二次戰役后部隊向三八線開進,朝鮮人民軍報社的一位記者隨38軍113師采訪,宣傳部領導安排陸朝華陪同他一起采訪。當時都是白天休息,夜間行軍。半夜,113師在一個村落休息時遇到美軍飛機盲目的轟炸、掃射,陸朝華和朝鮮人民軍記者不幸中彈,當時以為他倆犧牲了。由于部隊急需趕路行軍作戰,只能將兩人安置到路邊的房子里。后續擔架隊上來后,發現朝鮮人民軍記者還有生命體征,后將他送到中國治療養傷,后來重返朝鮮我還見過他。但陸朝華同志已壯烈犧牲。當時在戰爭環境下,陸朝華只能就地掩埋了。”

談到哥哥朝華的犧牲,吳竹說:“我二姐(吳蘭)是1951年夏天回來的。我記得我姐姐從香港回來,到北京看到我,第一句話就說二哥犧牲了。我說你開什么玩笑,馬上覺得這種事不可能開玩笑,接著扔下姐姐大哭回宿舍。主要是我無法接受這殘酷的事實。當時我才20歲,在我年輕的生命中,第一次遇到親人死亡,而二哥犧牲時才24歲!”

吳竹回憶:“那個時候二哥的領導總來看我,關心我。我長得不高,瘦瘦小小,他們把我當小妹。二哥的戰友白振武我也很熟,他非常出色,曾和我姐姐短暫相戀,后來又回前線。當時38軍二哥所在部門的志愿軍戰士都要和我們相聚,把我們視為親妹妹。請我們吃飯。他們豪爽的喝酒場面,就像電影《魂斷藍橋》二戰中的場景。我印象很深。”

吳竹說:“部隊把哥哥的遺物寄來,我幾個月后才收到,因為寄去了陶然亭京華美術學院,而我已經轉到戲劇學院。有一天,我接到原京華美院老同學寄我一個郵包,原來是我二哥犧牲后,他所在部隊寄給我的身亡通知書和遺物,里面有一只表、一個毯子和一本日記。因為同學說本來有些錢,給她弄丟了,所以遲遲才寄我!人都沒了,錢算是什么!苦的是作為親人的我一直被蒙在鼓里,等待著勝利重逢!”

吳竹說,哥哥的遺物中,日記本是最重要的,給了媽媽。“而我哥的毯子,我帶了到西北,那條深藍色帶紅格的毯子,20多年來一直隨著我,每天蓋著陪我,直到唐山大地震,波及天津,把我家一切震沒了。”

吳竹回憶:“我媽媽1951年冬天還是1952年初從香港回到內地。二哥犧牲的事,不敢告訴我媽媽。我們很久才告訴媽媽,我媽媽知道哥哥過身以后,我們食飯時,一直放個飯碗,留一個哥哥的位置。”“我哥哥有一本日記,那個時候二哥很苦,堅持工作,堅持行軍,那日記寫得很好。部隊先給我,后來我給媽媽,我媽媽把它交給了軍事博物館。”

■

寫給哥哥的信

■

1949年7月底,陸朝華給哥哥陸文華寫了一封長信,信中敘述了他參加南下工作團的經歷和思想轉變的軌跡。

文華:

今晨至午到大隊開會,政委報告了我們明天中午一時動身。當時心里是說不出的快樂。全體同學也興奮得不停地鼓掌。回來后大家整理一下洗一洗衣服,把小米糧食行李等搬上卡車,打掃院子,擦玻璃窗。因為這房子都是借住的,走前須要整理好還屋主。

這次我們是太幸運的了,路上大概是不會走路,除非鐵路遭水沖壞等意外事發生,那須要行走少少的路程。行李也準許多帶。除自己背四十斤左右,多出來的可交大隊運輸……組織上對我印象還不差,也和我談了好多次關于自己思想轉變的過程和生活情況。在行途中我擔任本分隊的衛生員及保管員和壁報通采員。我準備在這次行軍中(約有半個月)爭取入團,鍛煉自己,使自己更進步。因為團方號召過,在行途亦是對申請入團的同志一個考驗。

到武漢后我有一定的地址后再給你信。

這次我的南下路上,在車廂為避免苦悶,各分隊(每分隊四十人一節車)有文娛組、壁報組、衛生組,組織在路上一路出壁報及演劇歌唱游戲,南下前為表示自己的決心南下,都寫了保證書。路上我們帶了干糧(餅干、面包、饅頭、罐頭牛魚肉及咸菜,都是自己背)吃。

睡在旁邊的同志很臟,而且生有白虱,前二天我身上也發現了,也沒有法子。只可以自己清潔一點,姆媽知道了又要害怕了。在上海時有一次我從南京回去,身上有白虱,姆媽怕得要命,而且還不敢高聲講出來,怕鄰居聽到。現在想想真可笑,這種思想就是小資產階級愛面子不講實際的錯誤。

最近學了社會發展規律,自己看了本社會發展簡史,我覺得囝囝須要研究一下這方面的常識,將來的社會內不懂這一套是成笑話的了。

我們南工團是屬于第四野戰軍的,所以也算是革命軍人,家屬就成為軍屬,在后方是有優待的。這些都是政府對我們的關心。

上星期我們開會時(三分團大會),有一個同學當眾把手指咬破,用血寫了“堅決南下”的四個血字已表示自己的決心。像這□在開會時上臺一面流淚(興奮、熱情的表現)一面的宣誓。

1950年入朝時的陸朝華

本月(七月)實際只有半個月,其余半月是準備行軍工作。我們學習三個問題。一、人民民主專政,二、人生觀,三、組織原則與組織觀念。得益太多了,學習的方法也好,先是上面發下一篇文件,一天先草草的把它念完,第二天指導員或政委講關于這文件的問題。我們歸去再深的討論二天或三天討論完后,政委又對我們講一輪。所以各問題都是很徹底的了解。我自己覺得比香港時進步太多了。

我們的三分團政委是徐懋庸,是浙蘇人,是以前東北臨大的校長。人太好了,講課時又幽默又深刻,淺容易懂,口才又好。上二次“斗爭”指出破壞分子時他的講話太厲害了,把那些壞分子弄得啞口無言。

上星期天晚上,我們到大華去看話劇,是東北文化教育工作團演出的《立功》。講關于工人的覺悟,太偉大了。演員的演技、配音、布景都好,尤其是劇情好,配合現實。我想如果你們能看到一定歡喜。這兒的一切的文工團都好,舞蹈、歌詠、戲劇,我以前是都沒見過這么好的。

我們這次南下到漢口,還要有一時期的,學習三個月左右,然后分配工作。我很希望能到農村中搞一下土改,那時我想廣州也要解放了。……希望來信寫長一點報告一些香港的事,在(再)妹妹他們的生活。

朝華

七月□□

陸朝華致哥哥陸文華的信,是1949年7月某日寫的。這封保存了70多年的幾頁長信,雖略有殘缺,通讀之后,仍然可以看出陸朝華熱切的理想追求和成長脈絡,可以看出他是如何從香港“少爺”成長為志愿軍英雄的。

陸朝華遺物中有一紙革命軍人證明書,背面有用毛筆字填寫的信息:38軍政治部,攝影記者,男,陸朝華,二十一歲;江蘇蘇州,四九,湖南省常德縣,自愿;陳彬龢,父子。

1998年7月出版的《萬歲軍》文字圖冊集一書的后記中,有關于陸朝華抗美援朝戰爭攝影作品的記載:“在紀念平江起義70周年之際,《萬歲軍》同讀者見面了。此書力圖以文字、圖片、繪畫的形式,形象地反映38軍參加抗美援朝戰爭的整個過程。書中所選照片,大多由當年38軍戰地攝影組的白振武、陳士勁、高林、肖英、徐洪錄、陸朝華等同志所攝。他們當中的一些人,有的犧牲在朝鮮戰場,有的歸國后因傷病故去,現存的人已經不多了,在此表示對他們的誠摯敬意。”斯人已去,但陸朝華用生命換來的攝影作品,永遠保留在《萬歲軍》的史冊里。