基于Citespace知識圖譜的中醫(yī)藥防治痛風病研究可視化分析

姜卓希 楊婷 王雨 林志健 張冰

摘要 目的:圍繞“中醫(yī)藥防治痛風病”文獻進行可視化分析,探討該領域研究現狀及發(fā)展趨勢。方法:分別檢索中國知網、萬方、維普數據庫自建庫至2020年8月收錄的中醫(yī)藥防治痛風病相關文獻,利用Citespace軟件對發(fā)表年份、期刊、作者、機構、關鍵詞進行分析。結果:共納入中醫(yī)藥防治痛風病相關文獻12 324篇。發(fā)文量分析顯示,該領域的年發(fā)文量整體呈上升趨勢,進而探討其研究趨勢。文獻作者分析顯示,北京中醫(yī)藥大學張冰團隊、廣州中醫(yī)藥大學張劍勇團隊等為中醫(yī)藥防治痛風病研究的核心團隊。關鍵詞分析顯示,研究方向集中在痛風病機制探究、痛風病臨床診斷及分析、中醫(yī)藥防治痛風病并發(fā)癥、中西醫(yī)結合抗痛風病研究。結論:中醫(yī)藥防治痛風病研究仍分別從急性炎癥階段或高血尿酸階段展開,對尿酸鹽沉積階段研究不足,且缺乏痛風病進展性的整體認知研究,未能充分展現中醫(yī)藥治療的優(yōu)勢。

關鍵詞 痛風病;中醫(yī)藥;CiteSpace;知識圖譜;可視化分析

Visual Analysis of Traditional Chinese Medicine in Prevention and Treatment of Gout Disease Based on Citespace Knowledge Map

JIANG Zhuoxi,YANG Ting,WANG Yu,LIN Zhijian,ZHANG Bing

(School of Chinese Materia Medica,Beijing University of Chinese Medicine,Beijing 102488,China)

Abstract Objective:To discuss the research status and development trend of this field,centering on visualized analysis of the literature on “Chinese medicine for the prevention and treatment of gout”.Methods:Self-built database of Chinese Knowledge Network,Wanfang,and Weipu database were respectively searched from the establishment of the database to August 2020.Citespace software was used to analyze the publication year,journals,authors,institutions,and keywords.Results:A total of 12 324 papers were included.The analysis of published papers number showed that the amount of publications continued to rise.Then the research trend was discussed.The author analysis showed that ZHANG Bing′s team from Beijing University of Chinese Medicine and ZHANG Jianyong′s team from Guangzhou University of Chinese Medicine were the core study teams in the field of TCM prevention and treatment of gout disease.Keyword analysis showed that,the research field focused on the pathogenesis of gout disease,clinical diagnosis and analysis of gout disease,TCM prevention and treatment of the gout disease and the complicating diseases of gout disease,the prevention and treatment of gout disease with a combination of Chinese and Western medicine.Conclusion:Research on the prevention and treatment of gout disease with TCM is still focus on the acute inflammation stage or the high blood uric acid stage,but there is insufficient research on the urate deposition stage.There is a lack of overall advantages of TCM treatment.

Keywords Gout disease; Traditional Chinese medicine; Citespace; Knowledge map; Visual analysis

中圖分類號:R242文獻標識碼:Adoi:10.3969/j.issn.1673-7202.2021.01.004

痛風病是指與高尿酸血癥、尿酸鹽沉積密切相關的進展性代謝疾病。其疾病進程包括無癥狀高血尿酸階段,尿酸鹽沉積階段(腎臟、關節(jié)等)、急性炎癥階段,是具進展性、反復性等特點的復雜疾病。目前,痛風病不僅已成為我國的第二大代謝性疾病,在全球范圍內亦呈高發(fā)性和年輕化的趨勢[1],臨床治療需求迫切。中醫(yī)藥在復雜疾病的治療中具有獨特優(yōu)勢,有關中醫(yī)藥防治痛風病的研究逐年增長,然而尚未見系統的文獻計量學研究報道。CiteSpace軟件具有“圖”和“譜”的雙重性質與特征,被眾多的國內外研究人員用于繪制科學技術發(fā)展領域的知識圖譜和分析文獻研究熱點[2-4]。故本研究基于文獻計量學,應用CiteSpace軟件,對中醫(yī)藥防治痛風病相關研究文獻進行可視化分析,從發(fā)文量、核心團隊、研究熱點等方面總結了該領域的研究現狀及未來趨勢,為后續(xù)的深入研究提供參考。

1 資料與方法

1.1 數據來源

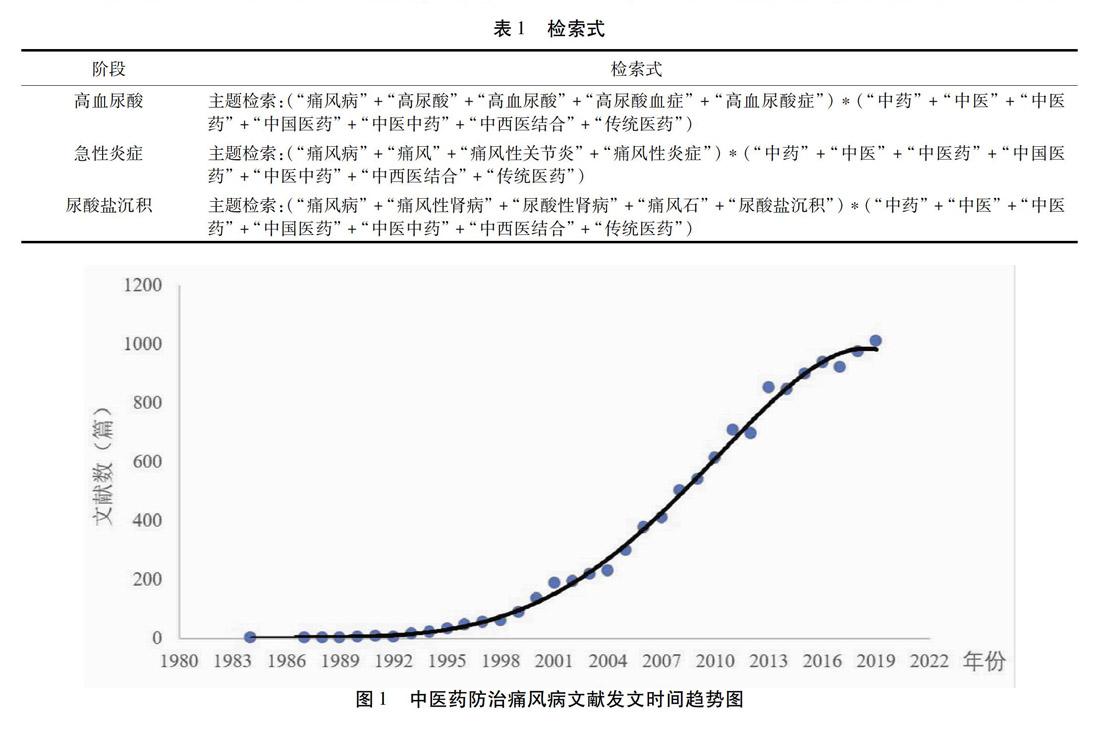

檢索中國知網(CNKI)、萬方、維普數據庫收錄的關于中醫(yī)藥防治痛風病的相關文獻,檢索時間段為建庫至2020年8月。剔除重復發(fā)表的文獻、會議通知、報紙等,最終納入文獻12 324篇,其中包括期刊文章10 067篇、學位論文971篇、會議論文796篇。檢索式見表1。

1.2 數據處理

將納入文獻以Refworks格式導出,導入CiteSpace 5.7.R1,設置參數:時間分區(qū)為1984—2020年,采用1年分區(qū)法,節(jié)點類型(node types)分別選取:作者(author)、機構(institution)、關鍵詞(keyword)。閾值(Top N per Slice)設為50,使用Pathfinder剪裁方式簡化圖譜。節(jié)點大小表示它的出現次數,節(jié)點間的連線粗細代表它的聯系程度,以此實現文獻的作者、來源、機構、關鍵詞等方面的知識圖譜分析。

2 結果

檢索共得到19 547篇文獻,軟件去重后得12 330篇,剔除報紙、會議通知等,最終納入12 324篇論文,其中期刊論文10 067篇,會議論文1 022篇,學位論文1 235篇。

2.1 文獻發(fā)表時間分布

中醫(yī)藥防治痛風病的相關文獻最早發(fā)表于1984年,1984—2019的年發(fā)文量整體呈上升趨勢,由于2020年的文獻未納入完整,故不作分析,見圖1。大致分為3個階段:1984—2000年為第一階段,呈緩慢增長趨勢;2001—2013年為第二階段,呈迅速上升趨勢;2014—2019年為第三階段,呈低增長趨勢。

2.2 期刊來源

10 067篇期刊論文共來源于954家期刊,其中有16家期刊載文量達到100篇以上,見表2。來源于《中國中醫(yī)急癥》的論文最多,達240篇,占總發(fā)文量的2.38%。載文量排名前16名的期刊載文量總和占總發(fā)文量的26.8%。在CNKI期刊導航中查詢各期刊2019年綜合影響因子,在0.031至2.048不等。載文量排名前16名的期刊中2019年綜合影響因子最高為《風濕病與關節(jié)炎》的0.946。

2.3 作者合作網絡分析

以發(fā)文量對作者進行排名,作者中以張冰、彭江云、李兆福等發(fā)文量排名前列,如表3所示。作者張冰教授來自北京中醫(yī)藥大學,致力于中藥防治代謝性疾病的臨床與實驗研究,以與人類尿酸代謝途徑一致的鵪鶉為載體,建立了契合臨床高血尿酸發(fā)病特點的動物模型[5-6]。作者彭江云教授和李兆福教授均來自云南省中醫(yī)院,擅長于中醫(yī)藥治療風濕類疾病,在痛風性關節(jié)炎和高尿酸血癥的中醫(yī)診治方面上取得了一定的研究成果[7-9]。上述分析提示,這些作者目前在該領域具有核心地位,對推動中醫(yī)藥防治痛風病相關研究發(fā)展具重要指導作用。

選取每年發(fā)文量最高的前50名作者,構建作者合作網絡,共納入作者1 230名,連線1 599條。由圖2可見,作者合作網絡存在多個子網絡,說明中醫(yī)藥防治痛風病相關研究團體較多,并以張冰團隊、張劍勇團隊、彭江云團隊等為代表,形成一系列核心團隊,但核心團隊間少見合作。以關鍵詞為標簽,通過LLR算法對納入作者進行標簽聚類,共形成4個聚類(聚類模塊值Q=0.976 6>0.3,平均輪廓值S=0.575>0.5)[10]。進一步對不同聚類中所包含的關鍵詞進行歸納分析,獲得不同團隊的研究主題。見表4。

2.4 發(fā)文機構分析

構建機構合作圖譜,并以發(fā)文量對其排名,如表5,圖3所示。結果表明,發(fā)文機構主要集中在中醫(yī)藥院校、中醫(yī)院等,以北京中醫(yī)藥大學、廣州中醫(yī)藥大學、黑龍江中醫(yī)藥大學發(fā)文量排名前列。機構合作共現圖譜的網絡密度僅為0.003 1,并未看到明顯的團隊間合作關系。通過分析機構所在地域發(fā)現,多為沿海地區(qū)和經濟發(fā)達地區(qū),如浙江省、北京市、廣東省等。考慮可能與該地域經濟發(fā)達,海產品、高蛋白食品攝入較多,痛風病多發(fā),因而相關研究較為深入[11]。

2.5 關鍵詞分析

2.5.1 頻次分析 關鍵詞是一篇論文的核心觀點,是論文主題的高度概括,因此對某一領域相關文獻關鍵詞的分析,有助于挖掘該領域的研究熱點及核心內容[12]。選取出現頻次大于100的關鍵詞,如表6所示。中心性值在知識圖譜網絡中起連接作用大小的度量,中心性值越大,說明在各節(jié)點間的聯系較為密切,起到樞紐作用,一般認為中心性值≥0.1為該網絡的重要節(jié)點[13]。結果顯示,“痛風性關節(jié)炎”為中心性最高的關鍵詞,說明中醫(yī)藥防治痛風病研究主要集中于急性炎癥階段。“痛風性關節(jié)炎”“高尿酸血癥”“急性痛風性關節(jié)炎”出現頻次分別為2 338、2 155、1 468次,而“尿酸鹽”“尿酸鹽結晶”“尿酸鈉”“尿酸鹽沉積”4個關鍵詞的總出現頻次僅為63次,“痛風病”出現頻次僅為81次。

在納入表格的39個關鍵詞中,不僅包括了“高尿酸血癥”“急性痛風性關節(jié)炎”“痛風性腎病”等;還涉及痛風病并發(fā)癥,如高血壓、糖尿病等;亦包括與痛風病發(fā)生機制相關的“血尿酸”“黃嘌呤氧化酶”“嘌呤代謝紊亂”等;以及與中醫(yī)藥治療痛風病相關的“痹癥”“四妙散”“辨證論治”等。

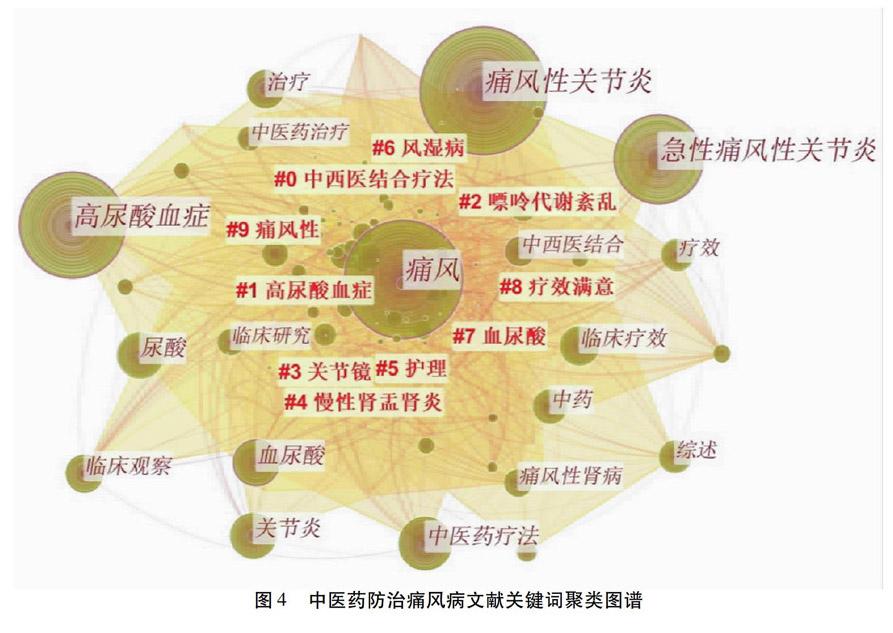

2.5.2 聚類圖譜分析 選取每年出現頻次前50個關鍵詞,對納入的271個關鍵詞構建共現網絡,并通過LLR算法對關鍵詞進行標簽聚類,最終形成一致性較高的10個聚類(Q=0.3841,S=0.628 2),見圖4。關鍵詞聚類圖譜中有多個聚類重疊,提示該部分聚類間聯系緊密,即對中醫(yī)藥防治痛風病的相關研究雖各有差異,但主題集中。對不同聚類中所包含的關鍵詞進行歸納分析,各研究主題總結如表7。聚類#0中醫(yī)內治法或外治法結合西醫(yī)治療痛風病的療效及安全性研究;#1痛風病及其并發(fā)癥,如高血壓、糖尿病、冠心病等的發(fā)病機制研究;#2痛風病臨床嘌呤代謝紊亂等發(fā)病病因及反復發(fā)作和關節(jié)畸形的發(fā)病特點;#3基于動物實驗結合數據挖掘的中醫(yī)藥防治痛風病的藥效及作用機制研究;#4痛風性腎病及相關腎臟疾病如慢性腎盂腎炎、慢性腎功能衰竭等的臨床治療研究;#5在中醫(yī)藥理論指導下,綜合論述痛風病的病因病機以及健康教育;#6中西醫(yī)對痛風性關節(jié)炎及相關風濕類疾病的臨床診斷及治療;#7中醫(yī)藥治療痛風病的藥效及作用機制研究(氧化應激、腸-腎排泄途徑);#8臨床觀察中醫(yī)藥治療不同時期(急性期、間歇期、慢性期)痛風性關節(jié)炎的療效;#9名中醫(yī)治療痛風病的經驗總結及機制分析。結果表明,中醫(yī)藥防治痛風病相關研究內容從臨床療效到藥理機制,從發(fā)病因素到疾病健康教育,具有層次且豐富全面。

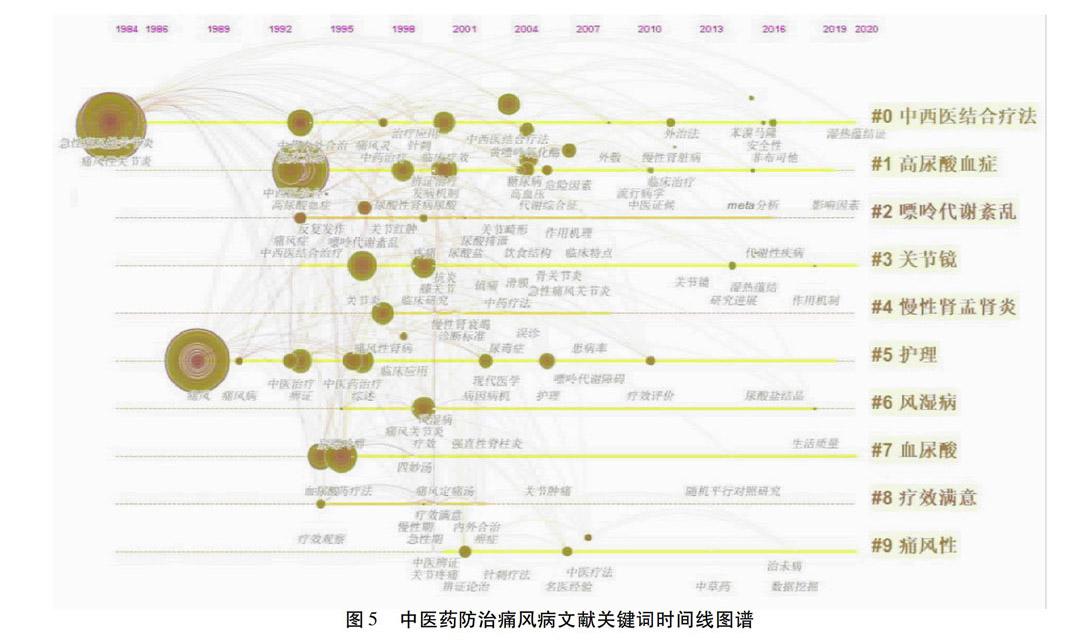

2.5.3 時間線分析 以聚類標簽為Y軸,關鍵詞出現年份為X軸,生成關鍵詞的時間線圖譜,見圖5,該圖譜體現了各聚類中關鍵詞的發(fā)展情況,反映了該領域的研究趨勢。由圖5可知,1984—2020年中醫(yī)藥防治痛風病研究進程。在疾病治療方面,重心從臨床療效觀察逐漸轉移到作用機制研究、名醫(yī)經驗總結;在疾病范圍方面,重心從痛風病各進程階段的防治研究逐漸轉移至其并發(fā)癥的研究;在疾病病程方面,重心從痛風病的急性炎癥階段逐漸轉移到高血尿酸階段,痛風病尿酸鹽沉積階段研究尚不充分。

3 討論

本研究通過文獻挖掘技術與CiteSpace軟件有效、直觀地對中醫(yī)藥防治痛風病領域的作者、機構、研究趨勢及研究熱點進行分析。

3.1 中醫(yī)藥防治痛風病研究團隊及機構情況

中醫(yī)藥防治痛風病相關研究年發(fā)文量整體呈持續(xù)上升狀態(tài),以北京中醫(yī)藥大學的張冰團隊、廣州中醫(yī)藥大學的張劍勇團隊等為核心團隊。該領域研究機構所在地域多為沿海地區(qū)和經濟發(fā)達地區(qū),可能與各地域痛風病發(fā)病率、經濟發(fā)達程度有較大關系。

3.2 中醫(yī)藥防治痛風病研究主題情況

關鍵詞是一篇文獻研究內容的高度概括,體現了文獻的核心觀點。關鍵詞出現頻次分析顯示,中醫(yī)藥對于痛風病的防治研究仍集中于急性炎癥階段和高血尿酸階段,對尿酸鹽沉積階段的研究不足,缺乏對痛風病整體認知的研究。

其一,急性炎癥階段和高血尿酸階段研究較多。關鍵詞聚類分析顯示,聚類#1、#2、#7的聚類標簽分別為“高尿酸血癥”“嘌呤代謝紊亂”及“血尿酸”,體現了中醫(yī)藥防治痛風病高血尿酸階段的研究重點。主要為高尿酸血癥及其并發(fā)癥的發(fā)病機制研究、中醫(yī)藥治療高尿酸血癥的療效及作用機制的探討。高尿酸血癥發(fā)生的病理過程分別受到尿酸生成途徑和排泄途徑的尿酸代謝靶點的調控。生成途徑主要受黃嘌呤氧化酶(XOD)、腺嘌呤脫氨酶(ADA)等尿酸代謝酶的調控,排泄途徑主要受分布于腎臟和腸道上的尿酸轉運體的調控。腎臟承擔了約70%的尿酸排泄作用,故相關研究較為深入,發(fā)現了尿酸鹽陰離子轉運體1(URAT1)、葡萄糖轉運體9(GLUT9)、有機陰離子轉運體(OATs)等一系列的尿酸轉運體;腸道尿酸排泄機制研究相對較少,三磷酸腺苷結合盒轉運體G2(ABCG2)起主要調控作用[14-15]。中醫(yī)藥治療高尿酸血癥的藥效機制研究發(fā)現,中藥復方和部分中藥可同時作用于尿酸生成和排泄2個途徑以發(fā)揮降尿酸作用[16-18],在治療高尿酸血癥方面具有優(yōu)勢。

聚類#3、#6、#9的聚類標簽分別為“關節(jié)鏡”“風濕病”“痛風性”,體現了中醫(yī)藥防治痛風病急性炎癥階段的研究重點。主要為中醫(yī)藥治療急性痛風性關節(jié)炎的療效及作用機制的探討、痛風性關節(jié)炎與類風濕性關節(jié)炎等相似疾病的臨床診斷分型及誤診分析。中醫(yī)藥治療急性痛風性關節(jié)炎的作用機制研究主要集中于NLRP3炎癥通路的激活[19]、IL-1β等炎性反應因子釋放而引起的炎癥級聯反應[20-21]。臨床診斷研究方面,急性痛風性關節(jié)炎發(fā)作臨床常表現為跖趾關節(jié)的紅腫熱痛,但也可見于類風濕關節(jié)炎、丹毒、靜脈炎等疾病中,易造成誤診[22]。具體原因可能為少數痛風性關節(jié)炎發(fā)作時沒有血尿酸的增高;初診時醫(yī)生未詳細問診及未行特異性檢查[23-24]等。

其二,尿酸鹽沉積階段研究尚顯不足。目前,中醫(yī)藥防治痛風病尿酸鹽沉積階段研究不足。查閱相關文獻,研究內容主要集中于中醫(yī)藥治療尿酸鹽沉積的臨床療效觀察,缺乏對作用機制方面的研究。分析原因可能與缺少尿酸鹽沉積相關的動物模型有關。北京中醫(yī)藥大學張冰團隊長期致力于契合臨床痛風病發(fā)病特點的動物模型研究,并以于人類尿酸代謝途徑一致的鵪鶉為載體,初步建立了腎臟尿酸鹽沉積動物模型[6],為后續(xù)學者展開相關研究提供依據。

3.3 痛風病整體認知有待深入

通過分析各關鍵詞出現的時間可知,中醫(yī)藥防治痛風病研究熱點從急性炎癥階段逐漸側重于高血尿酸階段,近幾年開始重視尿酸鹽沉積階段的研究,但仍不足,有待于深入痛風病整體認知的研究。在發(fā)病機制方面,從嘌呤代謝紊亂逐漸側重于中醫(yī)上的辨證分型,其中以濕熱蘊結證為主要研究證型;在中西醫(yī)結合治療痛風病方面,從臨床療效及應用研究逐漸側重于藥物的安全性研究;在研究手段方面,從單一的臨床觀察或實驗研究逐漸側重于結合Meta分析等數據挖掘技術進行多角度的研究分析。

綜上所述,本文通過CitSpace軟件對中醫(yī)藥防治痛風病研究的相關文獻進行分析,直觀的展現出該領域研究的現狀及發(fā)展趨勢。中醫(yī)藥防治痛風病研究目前集中于急性炎癥階段或高血尿酸階段的防治及機制探討,而中醫(yī)藥治療尿酸鹽沉積的研究將為未來的研究方向。中醫(yī)藥防治痛風病研究有待于深入對痛風病這一進展性代謝疾病的整體認識,不再局限于某一病程階段的針對性研究;充分發(fā)揮中醫(yī)藥整體論治的優(yōu)勢,推動該領域的快速發(fā)展。本文對中醫(yī)藥防治痛風病研究進行了系統的可視化分析,以期為該領域的深入研究和未來選題提供一定的參考價值。

參考文獻

[1]中華醫(yī)學會內分泌學分會.中國高尿酸血癥與痛風診療指南(2019)[J].中華內分泌代謝雜志,2020,36(1):1-13.

[2]徐桂興,李惠菁,李雨谿,等.基于Citespace針灸近5年研究熱點及趨勢可視化分析[J].中藥與臨床,2019,10(Z1):37-41.

[3]丁陸彬,何思源,閔慶文.應用CiteSpace對生態(tài)學科meta分析的文獻計量學和可視化分析[J].生態(tài)學報,2019,39(24):9416-9423.

[4]邱均平,沈恝諶,宋艷輝.近十年國內外計量經濟學研究進展與趨勢——基于Citespace的可視化對比研究[J].現代情報,2019,39(2):26-37.

[5]劉小青,張冰,劉春梅,等.鵪鶉高尿酸血癥模型建立初探[J].中國病理生理雜志,2001,17(10):1038-1040.

[6]褚夢真,林志健,張冰,等.鵪鶉內臟型痛風模型的誘導初探[J].中國藥理學通報,2020,36(6):879-883.

[7]畢翊鵬,秦天楠,劉念,等.彭江云分期辨治痛風性關節(jié)炎經驗總結[J].遼寧中醫(yī)雜志,2019,46(1):38-40.

[8]狄朋桃,李兆福,劉維超,等.清熱通絡法治療濕熱蘊結型急性痛風性關節(jié)炎臨床研究[J].云南中醫(yī)中藥雜志,2019,40(3):11-14.

[9]李玲玉,丁珊,彭江云.中藥復方治療高尿酸血癥的基礎研究進展[J].風濕病與關節(jié)炎,2017,6(10):69-71,80.

[10]許寬勤,朱文莉,施慧,等.基于CNKI的近20年中藥治療失眠研究狀況及趨勢可視化分析[J].中國中醫(yī)藥信息雜志,2019,26(11):101-105.

[11]趙同德,張強,楊甜甜,等.原發(fā)性高尿酸血癥與痛風流行病學及危險因素研究進展[J].齊魯醫(yī)學雜志,2017,32(1):109-110,113.

[12]韓增林,李彬,張坤領,等.基于CiteSpace中國海洋經濟研究的知識圖譜分析[J].地理科學,2016,36(5):643-652.

[13]李杰,陳超美.CiteSpace:科技文本挖掘及可視化[M].北京:首都經濟貿易大學出版社,2016:89-90.

[14]臧路平,劉志剛,吳新榮.高尿酸血癥發(fā)病機制及其藥物治療研究進展[J].醫(yī)藥導報,2011,30(1):69-73.

[15]劉金暢,王濤.治療高尿酸血癥藥物研發(fā)現狀與思考[J].天津中醫(yī)藥,2017,34(5):291-294.

[16]楊淑芬,潘新.高尿酸血癥的中藥治療機制研究進展[J].中國中醫(yī)急癥,2019,28(7):1307-1309,1316.

[17]朱玲玲,陳寶軍.七葉蓮總皂苷體內外降尿酸作用及對高尿酸血癥小鼠尿酸轉運蛋白的影響[J].新中醫(yī),2018,50(5):41-44.

[18]王麗麗.丹溪痛風加減方對尿酸性腎病大鼠肝臟XOD活性及腎臟URAT1mRNA表達的影響[D].哈爾濱:黑龍江省中醫(yī)藥科學院,2018.

[19]金曉敏,張曉熙,郭璐,等.基于NLRP3炎性體軸探討土茯苓總黃酮對痛風性關節(jié)炎的作用和機制[J].中國實驗方劑學雜志,2018,24(4):90-95.

[20]徐衛(wèi)東,羅紅梅,喻建平.加味活絡效靈丹對啤酒誘發(fā)痛風模型大鼠關節(jié)組織中IL-1β表達的影響[J].風濕病與關節(jié)炎,2017,6(3):12-14,63.

[21]王苗慧,馬鴻斌,孫紅旭,等.清熱排毒膠囊對急性痛風大鼠模型IL-1β、IL-8和TNF-α的影響[J].實用中醫(yī)藥雜志,2014,30(2):88-90.

[22]王斌,周明愛.以跖趾關節(jié)紅腫熱痛為表現的非痛風性關節(jié)炎誤診分析[J].世界最新醫(yī)學信息文摘,2019,19(16):142.

[23]章宏梅.59例誤診的痛風患者初診就醫(yī)科室的分析[J].醫(yī)學食療與健康,2020,18(1):16-17.

[24]毛麗萍,柳國斌.原發(fā)性痛風誤診誤治60例臨床分析[J].臨床誤診誤治,2017,30(7):38-40.

(2020-12-10收稿 責任編輯:徐穎)

基金項目:國家中醫(yī)藥領軍人才支持計劃“岐黃學者”項目(1040063320004);國家高層次人才特殊支持計劃(萬人計劃)教學名師項目(2020063320001)

作者簡介:姜卓希(1996.05—),女,碩士研究生,研究方向:中藥防治代謝性疾病研究,E-mail:15957717759@163.com

通信作者:張冰(1959.08—),女,博士,教授,主任醫(yī)師,博士研究生導師,研究方向:中藥防治代謝性疾病研究,E-mail:zhangbing6@263.net

——中醫(yī)藥科研創(chuàng)新成果豐碩(一)