肥密處理對北方高產雜交粳稻群體結構及產量性狀的影響

張 雪,張 城*,李如海,李全英,梁傳斌,張滿利,王彥榮,蘇玉安,陳亞君,李春凱,隋國民

(遼寧省水稻研究所,沈陽 110100)

水稻是我國主要糧食作物之一,世界上一半以上的人口以大米為主食。隨著經濟發展,社會進步,人們對水稻的品質要求也越來越高,因此水稻的產量和品質成為水稻育種和生產中的重要指標。雜交水稻具有高光效、高水效、高肥效,抗逆性強—“三高一抗”的特點,在產量、抗性和適應性方面具有極大優勢。 但目前生產上為了片面追求高產,習慣性過量施用氮肥,既浪費肥料,又污染生態環境,而且過量施用氮肥使稻米蛋白質含量升高,降低了稻米的品質[1][2]。水稻的栽植密度是影響群體結構的主要因素,在不同的肥力水平下,需要搭配不同的栽植密度形成合理的群體結構,才能更有效地利用溫光資源[3]。 可以說,施氮量和插秧密度是水稻生產栽培的制約因素,只有良種良法充分結合,肥力密度合理調控,才能提高水稻生產效率,發展可持續農業生產[4]。 為此, 本試驗以北方高產雜交粳稻遼優9906 為試材, 以不同施氮量和插秧密度對群體結構及產量性狀的影響為依據, 優化北方高產雜交粳稻的肥密組合,為良種良法配套提供理論依據。

1 材料與方法

1.1 試驗材料及試驗地點

試驗于2017 年在遼寧省大連市莊河市蘭店鄉官甸村(123°01'E, 39°43' N)進行。試驗地點土壤有機質17.4 g/kg、全氮0.108%、全磷0.05%、全鉀1.3%、速效氮90 mg/kg、速效磷10.5 mg/kg、速效鉀66 mg/kg、土壤pH 值為5.58。 以遼寧省水稻研究所選育的雜交粳稻遼優9906 為試驗材料。

1.2 試驗設計

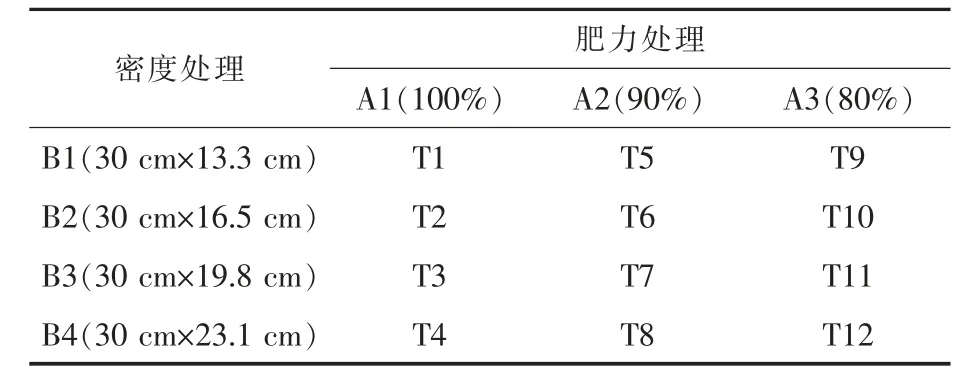

試驗采用二因素裂區設計(表1),主處理為施氮量(A因素),設3 個水平, 以生產上慣用的全生育期施氮量15 kg/667 m2為標準, 各水平分別為標準施氮量的100%(A1)、90%(A2)、80%(A3),施肥方式按照基肥:蘗肥=6:4施用;副處理為栽培密度(B 因素),設4 個水平,行株距分別為30 cm×13.3 cm(B1)、30 cm×16.5 cm(B2)、30 cm×19.8 cm(B3)、30 cm×23.1 cm(B4), 試驗設3 次重復(r=3),試驗田間管理按高產田標準管理。

表1 試驗設計

1.3 測試內容與方法

1.3.1 莖蘗動態 移栽返青后, 選擇長勢一致的連續10株,每隔10 d 調查一次分蘗數,取平均值,直至分蘗盛期。1.3.2 群體透光率 利用SunScan 冠層分析系統 (SunScan Canopy Analysis System),于開花期測量群體透光率。

1.3.3 干物質積累 分別于開花期、抽穗期、抽穗后20 d,選擇長勢一致的連續10 穴取完整植株,按照穗、莖、葉分離后,于烘箱中105 ℃殺青,80 ℃烘干至恒重,稱重。

1.3.4 產量及產量構成因素 于成熟期,取長勢均勻一致且具代表性的連續5 穴植株,室內晾干進行考種。 測定株高、穗長、有效穗數、穗粒數、實粒數、秕粒數、千粒重等產量性狀,計算理論產量。 同時,收1 m2植株稻谷,實際測產,折合安全水分,計算實際產量。

1.4 數據分析

應用Excel 軟件對數據進行統計分析。

2 結果與分析

2.1 肥密處理對產量及產量構成因素的影響

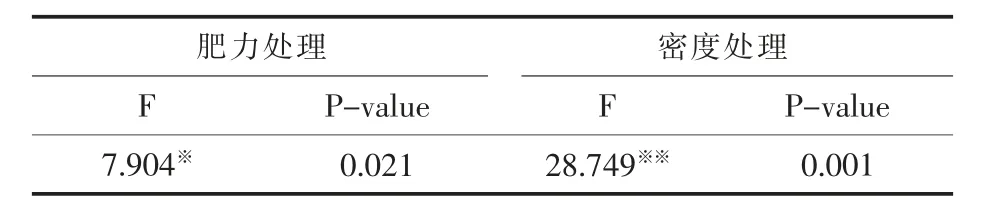

2.1.1 產量及產量構成因素的方差分析 不同肥密處理下產量的方差分析表明(表2),各肥密處理間的產量均存在顯著和極顯著的差異,其中不同密度處理間的產量差異達到極顯著水平,說明遼優9906 的產量受密度影響較大。

表2 不同肥密處理產量方差分析F 值

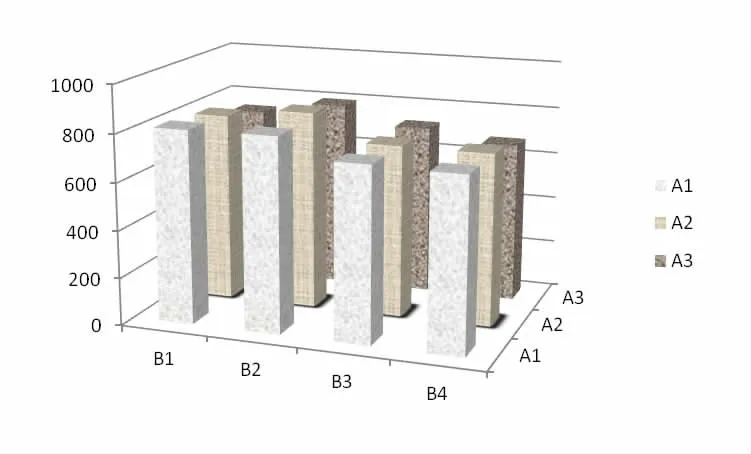

圖1 不同肥密處理下的產量

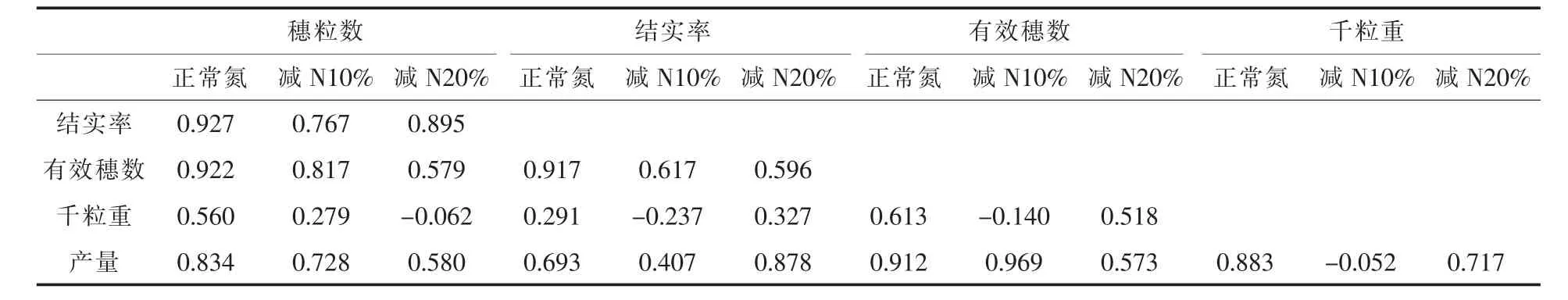

2.1.2 產量與產量構成因素的相關分析 由表3 可見,在正常施氮、減氮10%和減氮20%肥力水平下,產量與有效穗數之間的相關系數分別是0.912、0.969 和0.573,很明顯當肥力水平降低到80%時,有效穗數不是影響產量的關鍵因素。 在三個肥力水平下,產量與結實率之間的相關系數分別是0.693、0.407 和0.878, 說明隨著肥力水平下降,結實率成為影響產量的關鍵因素, 結實率越高產量越高,80%的肥力水平影響了籽粒的灌漿。

表3 不同施N 處理產量及產量構成因素的相關分析

2.2 不同肥密處理對分蘗動態的影響

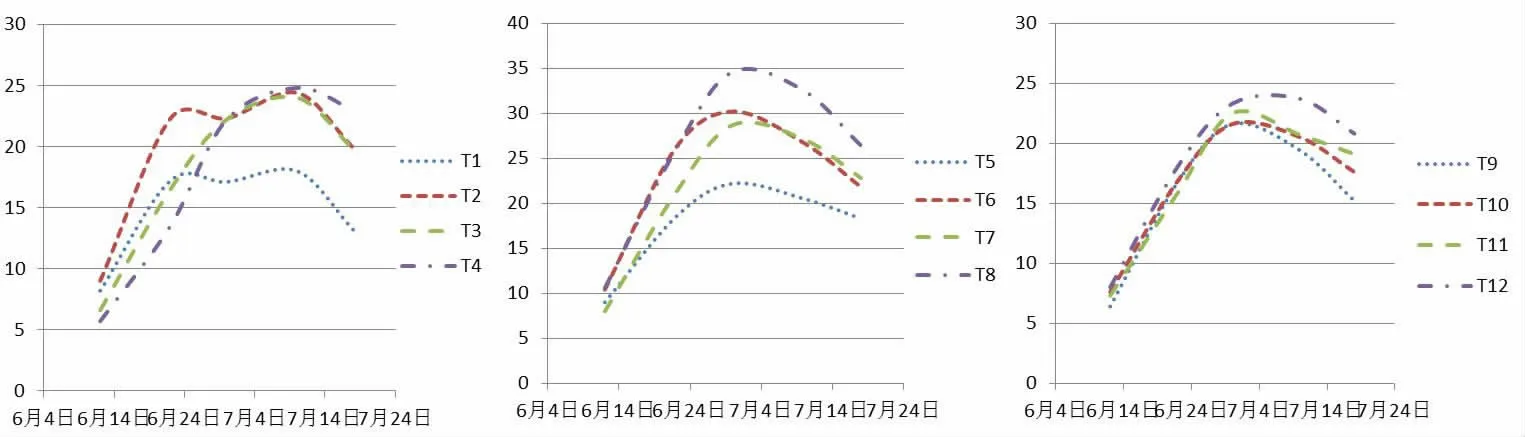

由圖2 可知, 在三種肥力處理下, 分蘗數均表現為B4>B3>B2>B1,隨著株距增加,空間增大,分蘗數基本呈現逐漸增加的趨勢, 并且最高分蘗數出現在相同時期。 在100%肥力下,T1 處理即密度為B1(30 cm×13.3 cm)時,分蘗數遠遠低于其他三個密度處理,其他三個密度處理間差異不明顯。 說明B1 密度妨礙了分蘗的發生,株距過小,不利于建立高產群體。 在減N10%肥力處理下,四種密度處理的分蘗數差距增加,T9 處理即密度為B4 (30 cm×23.1 cm)時最高分蘗數最大,在分蘗盛期時達到35 株/穴;當減N20%時,各密度處理的分蘗數差距不明顯。相同密度處理下,均表現在減N10%肥力水平時的分蘗數最大。

圖2 不同肥力不同密度處理的分蘗動態

2.3 不同肥密處理對群體葉部的影響

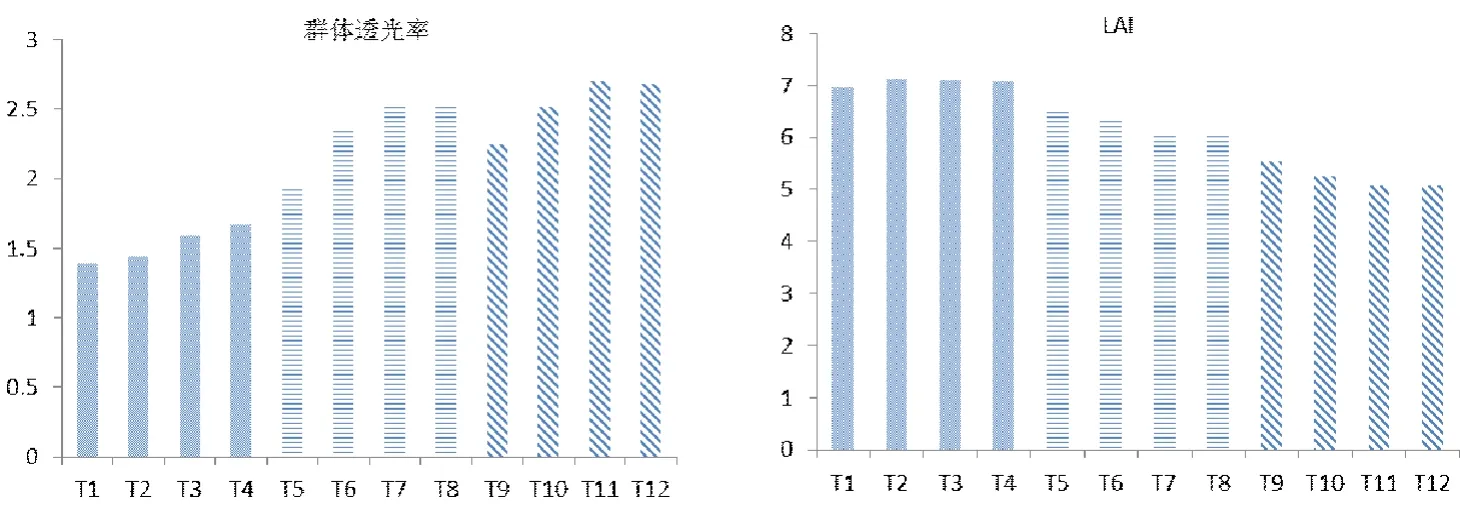

圖3 是開花期群體透光率和葉面積指數, 由圖可見,T1~T4 的群體透光率明顯低于其他處理,隨著肥力梯度降低,群體透光率升高,但是在減N10%和減N20%肥力處理下,差異不明顯。 說明肥力降低有利于建立一個通風透光的群體結構, 但肥力低至80%以下影響葉片的營養生長,不能繼續提高群體透光率。 隨著株距增加,群體透光率逐漸增加, 但是三種肥力水平下的B3 和B4 處理差異不明顯,說明增大植株間距離可以通風透光,從而增強下部葉片的光合作用, 但是株距增加至19.8 cm 以上時遞增效果消失。

圖3 肥密處理對群體透光率和LAI 的影響

開花期各處理的葉面積指數隨著肥力降低,LAI 逐漸降低,并且隨著株距增加,LAI 也呈現下降趨勢。 說明高肥高密能在一定范圍內提高葉面積指數。但是T1~T4 差距并不明顯,說明當肥力到達一定水平后,密度增加并不能調高葉面積指數,高肥高密下植株分蘗降低,影響了有效葉片生長。

2.4 不同肥密處理對干物質積累的影響

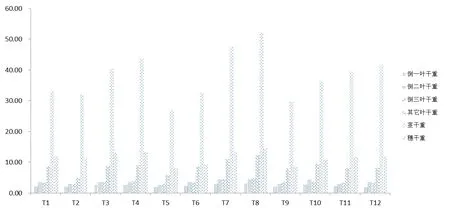

圖4 為齊穗期單株干物重,由圖可見,在正常肥力處理下,單株干物重為T2<T1<T3<T4;在減N10%和減N20%肥力處理下, 單株干物重為T5<T6<T7<T8 和T9<T10<T11<T12。 總體趨勢為株距越大,干物質積累量越大。 正常肥力水平下穗部干物重高于其他兩種肥力處理,說明肥力高有利于提高干物質運輸速度。 T6、T7 和T8 的單株干物重總量均高于其他兩種肥力水平中相同密度處理的干物重總量,其中莖稈干重所占比例最高,說明減N10%肥力水平更有利于干物質總量的積累,齊穗期大部分養分還在莖稈的運輸中,比正常肥力水平稍有延時。

圖4 不同肥力水平下不同密度處理對干物質重的影響

3 結論

通過對高產雜交粳稻遼優9906 施氮量和插秧密度的二因素列區試驗可以看出,30 cm×16.5 cm 密度搭配施氮量降低10%肥力為最優肥密組合。密度處理對產量影響大于肥力處理,株距增加,空間增大,分蘗數增加;如果過于追求增加密度會妨礙分蘗的發生, 不利于建立高產群體。在生產上可以通過適當調節插秧密度構建理想群體結構。施氮量降低10%,物質運輸稍有延時,產量并沒有明顯下降。 可見,當前生產上慣用的肥力過剩,可適當降低施氮量,提高氮肥的使用效率。但是當肥力降低20%時,群體有效穗數降低, 籽粒的飽滿程度成為影響產量的主要因素,高產型雜交粳稻肥力的減少不宜超過20%。