淺談鮑羅丁《第二弦樂四重奏》第一樂章的創(chuàng)作思維

柳文慧

摘? 要:鮑羅丁的作品中既有雄渾的史詩性又有深刻的抒情性,他的柔情主要體現(xiàn)在了室內(nèi)樂及聲樂浪漫曲中,在這些作品中,《第二弦樂四重奏》值得一提,旋律親切動人、充滿了俄羅斯風(fēng)味,內(nèi)斂而又不失浪漫。文中主要研究第一樂章的創(chuàng)作思維,大體闡釋了主題材料的發(fā)展以及和聲的特點等。

關(guān)鍵詞:鮑羅丁;材料發(fā)展;和聲特點

(一)鮑羅丁及《第二弦樂四重奏》簡介

亞歷山大·鮑羅丁,是俄羅斯杰出的化學(xué)家和作曲家。他1833年生于圣彼得堡,是公爵與軍醫(yī)夫人的私生子。他在母親的呵護下長大,從小受到了良好的教育,學(xué)習(xí)鋼琴、長笛以及大提琴,在14歲時就已經(jīng)開始了音樂創(chuàng)作,同時他也特別喜歡自然科學(xué),尤其是化學(xué),長大后聽從母親的建議,從事了化學(xué)的教學(xué)與科學(xué)研究的工作。最初的他對于音樂只是一般愛好,寫了一些聲樂曲、鋼琴小品等,直到1862年他的命運發(fā)生了改變,這一年他認(rèn)識了巴拉基列夫,由于他對巴拉基列夫所倡導(dǎo)的發(fā)展俄羅斯民族音樂的主張十分贊賞,于是加入了致力于俄羅斯民族音樂發(fā)展的——“強力集團”。正是這一舉措使鮑羅丁的創(chuàng)作活動出現(xiàn)了一個新的轉(zhuǎn)折1,而且在集團成員的影響下,他也形成了自己獨特的創(chuàng)作風(fēng)格。由于鮑羅丁的工作問題,使得他只能在周末或者生病的時候進行音樂創(chuàng)作,所以他被人們稱為“星期天作曲家”。 雖然他的創(chuàng)作時間少、作品數(shù)量少,但是涉及的范圍廣、作品的質(zhì)量高,他在歌劇、交響樂、室內(nèi)樂等方面都留下了堪稱典范的作品,如歌劇《伊戈爾大公》,交響音畫《在中亞細亞草原上》,室內(nèi)樂《第二弦樂四重奏》等。

由于他只有在閑暇時間才有機會進行創(chuàng)作,所以他的一部作品一般需要很久才能完成,但是《第二弦樂四重奏》僅僅用了兩個月的時間就被創(chuàng)作出來,這是因為他要把這部作品送給他的夫人,樂曲的精神內(nèi)涵是對他倆在海德堡初始時期幸福時

光的追憶。對這段浪漫的往事,鮑羅丁以最優(yōu)美的音樂表現(xiàn)出來2。

《第二弦樂四重奏》共有四個樂章,第一樂章中庸的快板,奏鳴曲式,D大調(diào);第二樂章快板,諧謔曲,F(xiàn)大調(diào);第三樂章行板,夜曲,A大調(diào);第四樂章行板,奏鳴曲式,D大調(diào)。

(二)《第二弦樂四重奏》第一樂章的創(chuàng)作思維分析

一、曲式結(jié)構(gòu)

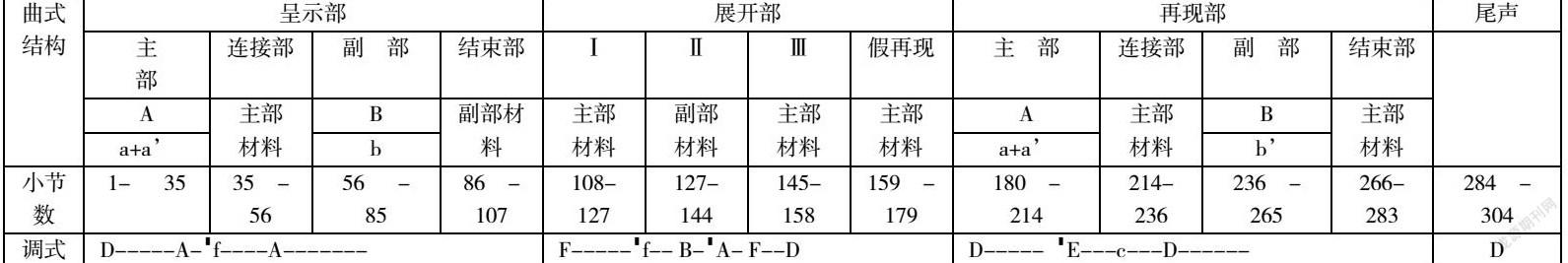

第一樂章為奏鳴曲式結(jié)構(gòu),Allegro moderato中庸的快板,D大調(diào),2/2拍,分為呈示部、展開部、再現(xiàn)部及尾聲。呈示部分為主部、連接部、副部、結(jié)束部。展開部是由四個部分組成,分別為I、Ⅱ、Ⅲ以及假再現(xiàn)。再現(xiàn)部同呈示部,均由四個部分組成。尾聲為再現(xiàn)部中結(jié)束部的擴展。曲式結(jié)構(gòu)圖表如下:

二、簡析創(chuàng)作思維

1.主部材料的發(fā)展

作品的1-35小節(jié)為呈示部主部,是一個16+19小節(jié)的兩段體結(jié)構(gòu)。主部主題a如譜例1所示:

于潤洋所著的《西方音樂通史》中提到主部主題是由一個俄羅斯民間歌曲改編,且?guī)в卸砹_斯城市浪漫曲的音調(diào),寬廣平和、微波蕩漾,富有詩意。作品由大提琴在D大調(diào)的主和弦開始,經(jīng)過4個小節(jié)的發(fā)展,接著由小提琴通過下屬功能組的和弦進行重復(fù)、發(fā)展,這一段對比呈示進行了16小節(jié),而后在第二段繼續(xù)由大提琴開始呈示主題,小提琴同樣在下屬功能組的和弦進行發(fā)展,這一段對比呈示持續(xù)了19小節(jié)。在這些重復(fù)、發(fā)展中,作曲家將主題進行守調(diào)平移,移到不同的高度,讓大提琴與第一小提琴形成樂器對答之勢,展現(xiàn)出主題的另一番風(fēng)采。在第二段中,作曲家將主題的發(fā)展部分用模進的方式進行環(huán)繞式的上行發(fā)展,如譜例2:

最后2個小節(jié)屬音到主音的五度跳進讓這段環(huán)繞式旋律畫上句點。第35-43小節(jié)為簡短的連接句,大提琴與第一小提琴不斷地重復(fù)縮減主題,一呼一應(yīng),由弱到強,在最后的2個小節(jié)通過加入變化音?g自然地轉(zhuǎn)到了D大調(diào)的屬調(diào)——A調(diào),而后由第一小提琴繼續(xù)采用主部材料進行發(fā)展,其他聲部均用撥奏為其伴奏,后面自然的過渡到平行調(diào)——?f小調(diào),最后用開放式結(jié)尾通過屬和弦的兩小節(jié)半音上行引出副部。主部材料不僅在呈示部及再現(xiàn)部出現(xiàn),副部及展開部中也有所涉及。在77-85小節(jié),主部材料由大提琴呈現(xiàn),第一小提琴作級進環(huán)繞式上行發(fā)展,如譜例3,看似為大提琴作背景,實際卻是將整個音樂的發(fā)展推向高潮。

在這9個小節(jié)中,大提琴一直在不同的高度呈現(xiàn)主部材料,尤其到了后面3小節(jié),不斷往低音區(qū)反復(fù)同一材料,與第一小提琴形成反向進行、加強對比,第一小提琴的?f、a、b這三個長音的出現(xiàn)將旋律推向高點。

展開部的Ⅰ完全是用主部主題的材料進行發(fā)展,與主部不同的是此處為F自然大調(diào)且旋律整體呈現(xiàn)一種上行、力度加強的姿態(tài)。Ⅲ及假再現(xiàn)部完全引用連接部的部分材料,而連接部是由主部材料發(fā)展而來,所以也可以說展開部的Ⅲ是由主部材料發(fā)展而來。這里的假再現(xiàn)部用樂器對答的方式在不同的高度呈現(xiàn)主題,一方面是不斷的鞏固主題,另一方面是將整體的旋律作結(jié)束性發(fā)展。

2.副部材料的發(fā)展

作品中第56小節(jié)最后一拍至85小節(jié)為呈示部副部,它是一個由20小節(jié)的樂段和9小節(jié)的過渡句組成。副部主題b如譜例4所示:

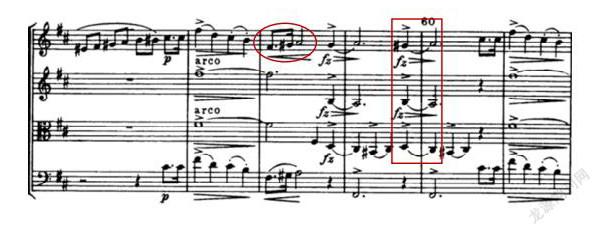

副部主題由第一小提琴和大提琴同時演奏,它比主部主題更有表現(xiàn)性及動力感。58小節(jié)的最后一拍開始至59小節(jié),前三個聲部均用了二度進行,如譜例5所示,不同的是第一小提琴是上二度進行,且用到后附點節(jié)奏,似乎在發(fā)問,而第二小提琴與中提琴則是下二度進行,像是在回復(fù)第一小提琴的疑問。

4個小節(jié)的時長似乎意猶未盡,而后主題又進行了反復(fù)并發(fā)展。在68小節(jié)最后一拍開始,主題分別由第一小提琴與第二小題琴先后呈示,大提琴與中提琴也分別以音階式下行做襯托,而后4小節(jié)第一小提琴與大提琴的一問一答過后,音樂進行到簡短的過渡句。在這過渡句中,依舊是第一小提琴與大提琴呼應(yīng),兩件樂器反向進行,第一小提琴向上發(fā)展將情緒宣泄出來,在86小節(jié)穩(wěn)穩(wěn)地落到?c音,但它并沒有過多停留,持續(xù)兩拍后,以附點的節(jié)奏跳進向下發(fā)展,這時的中提琴以節(jié)奏為x xx x且半音下行的形式為其伴奏,后交由大提琴呈現(xiàn)。結(jié)束部中的材料來自副部,如半音下行就是來自譜例5圓圈中的材料,附點節(jié)奏來自譜例5方框內(nèi)的材料。

譜例6為結(jié)束部的部分截圖(對應(yīng)的材料有相同的標(biāo)記):

展開部中也有副部材料的發(fā)展。Ⅱ是運用副部主題b的材料進行發(fā)展,并由大提琴呈示,這一部分延續(xù)了Ⅰ的調(diào)式,在F大調(diào)中表現(xiàn),后轉(zhuǎn)入?f小調(diào)。

尾聲中延續(xù)了結(jié)束部的材料,即半音下行與附點節(jié)奏,此處與上方譜例標(biāo)記處相似,所以不作過多贅述。

3.和聲特點

整首作品的和聲配置趨于傳統(tǒng),里面有許多細節(jié)值得一提。

①半音化進行

在作品中,半音化進行大量出現(xiàn),在這里只列舉幾處:

另外,譜例6中也有大量的半音化進行。

②和弦外音

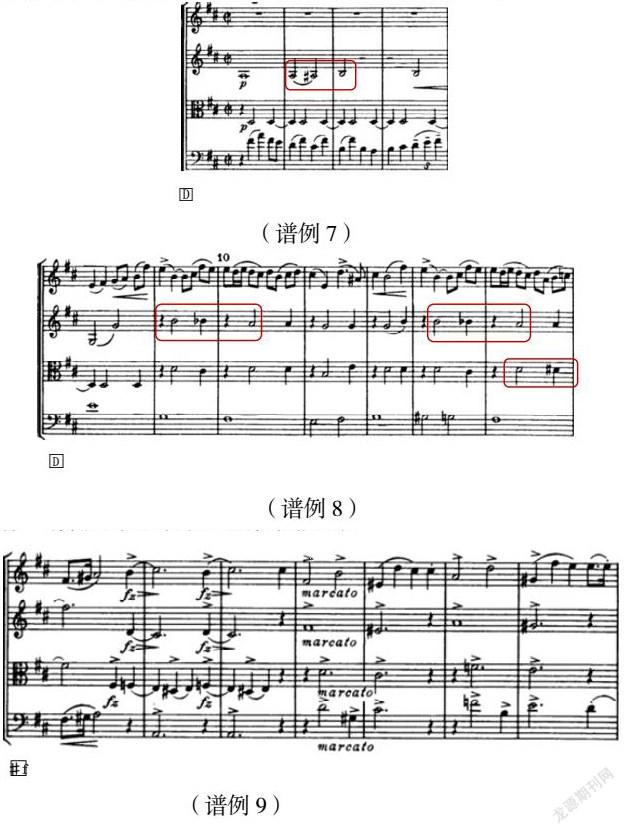

作品中應(yīng)用了大量的和弦外音,如延留音、倚音、跳進輔助音、經(jīng)過音等,

如譜例8、譜例9標(biāo)記“+”的地方。

③持續(xù)音

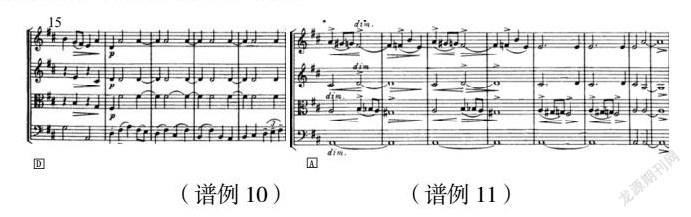

如譜例10所示,當(dāng)下方的大提琴呈示主題時,上方三個聲部均用切分節(jié)奏分別呈現(xiàn)主持續(xù)音及屬音持續(xù)音。

如譜例11所示,大提琴呈現(xiàn)了8個小節(jié)的主持續(xù)音。

④調(diào)性布局

整體來看這首作品,調(diào)性的發(fā)展最多不超過六度,二度的遠關(guān)系轉(zhuǎn)調(diào)是這首作品的一個特點,如F轉(zhuǎn)?f ,B轉(zhuǎn)?A ,D轉(zhuǎn)?E,c轉(zhuǎn)D。

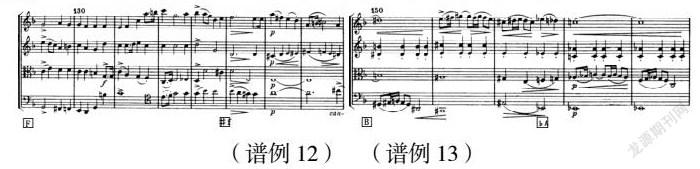

如譜例12所示,在133小節(jié)出現(xiàn)?c音,后面幾小節(jié)出現(xiàn)更多的變化音,根據(jù)前后的發(fā)展及旋律的音響可知調(diào)性在133-134小節(jié)之間發(fā)生轉(zhuǎn)變,由F大調(diào)轉(zhuǎn)為?f小調(diào)。

如譜例13所示,在152小節(jié)突然出現(xiàn)?e、?d等變化音,并在后面的小節(jié)繼續(xù)出現(xiàn)降號方向的變化音,根據(jù)前后發(fā)展可知在152小節(jié)調(diào)性發(fā)生轉(zhuǎn)變,由B大調(diào)轉(zhuǎn)向?A大調(diào)。

如譜例14所示,在215小節(jié)突然出現(xiàn)?c音,隨即216小節(jié)出現(xiàn)?b、?e音,可知調(diào)性在這2小節(jié)之內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)變,根據(jù)后面的發(fā)展可知,這里的調(diào)性由D大調(diào)轉(zhuǎn)為?E大調(diào)。

(三)結(jié)語

筆者在這里對鮑羅丁《第二弦樂四重奏》的第一樂章只是做了大概的分析,通過分析,了解到鮑羅丁對于主題多樣性的發(fā)展方式及多樣性的呈現(xiàn)方式、他的和聲配置、特點,調(diào)性發(fā)展以及俄羅斯體系較為寫作傳統(tǒng)的手法,希望此文能對后續(xù)的研究者們予以參考。

注釋:

1袁瀛寰:《淺析鮑羅丁和他的<第二號弦樂四重奏>》,《大眾文藝》,2011年4月25日。

2袁瀛寰:《淺析鮑羅丁和他的<第二號弦樂四重奏>》,《大眾文藝》,2011年4月25日。

參考文獻:

1.袁瀛寰:《淺析鮑羅丁和他的<第二號弦樂四重奏>》,《大眾文藝》,2011年4月25日。

2.周梅梅:《鮑羅丁的音樂創(chuàng)作》,《和田師范專科學(xué)校學(xué)報》,2011年5月15日。

3.姚恒璐:《作曲的基礎(chǔ)訓(xùn)練》,人民音樂出版社,2011年4月。

4.王暉:《肖斯塔科維奇弦樂四重奏中的作曲技法》,山西大學(xué),2007年6月1日。