地鐵某車站深基坑開挖變形特性研究

于 燕 時 宇

1上海城建市政工程(集團)有限公司遼寧分公司(110000)

2上海城建市政工程(集團)有限公司(200000)

1 工程概況

1.1 概述

長白北站為島式站臺車站,站臺寬度為12m,車站主體結構總長239.9m。車站為雙層三跨箱型框架結構,頂板覆土厚度為3m,標準段寬20.5m,底板埋深約16.45m;盾構段寬24.9m,底板埋深為18.05m。本車站主體部分采用明挖順作法進行施工,基坑的圍護采用鉆孔灌注樁,并在坑內設內支撐。主體為箱型的框架結構,并且主體外設有防水層。車站共設出入口4個、地面風亭2組、安全疏散出入口1個、無障礙電梯1個、消防水池1個。長白北站~長白島站區間沿線場地的車流和人流量較大,局部為綠化帶和居民樓,沿線路走向(南京南街西側)分布有軍用光纜一條,距離基坑較遠。

1.2 地質條件

車站基坑各層土的特征:①素填土(Q4ml):黏性土,層厚0.8~7.1m;②黃土狀土(Q4al):粉土,局部粉質黏土,層厚1.5~7.0m;③卵石(Q4al):顆粒的母巖主要是灰巖和花崗巖,層厚10.0~14.8m;④強風化砂巖(E1-2):細粒結構,成巖的作用低且遇水時容易軟化。

1.3 水文條件

本工程勘察期間鉆探深度范圍內觀測到一層地下水,地下水類型為潛水。據現場實地調查,場地北側與渾河相距約600m;南側約700m處路東側有一施工工地正在進行施工降水,基槽深度約13.5 m,水位在槽底以下1.5~2.5m。

1.4 工程環境

1.4.1 周邊地下管線

長白北站施工場地內存在較多管線,施工時需對其進行永久或臨時改移。其中有一根200mm×200mm的通信光纖橫跨基坑,需懸吊保護。A、D出入口暗挖通道垂直下穿1根DN800mm給水管、1根DN900mm給水管、2根DN800mm排水管。

1.4.2 周邊建構筑物

長白北站臨近深航翡翠城居民區4棟居民樓,均為33層高層剪力墻結構,埋深7m;深航翡翠城居民樓距離主體結構水平凈距最小為21.35m,距離C出入口12.2m,根據風險源劃分原則,屬于三級風險源;長白北站臨近1棟3層售樓處,埋深3.7 m,距離基坑邊線約19m,售樓處距離1號風亭10.6 m;遠洋天地居民樓臨近長白北站A、D出入口,A、D出入口暗挖通道垂直下穿DN800mm給水管、DN800mm排水管,豎向最小凈距約2.91m。

2 監測基坑的變形

2.1 監測點和監測項目

結構監測平面圖顯示的監測點及監測項目為:22個監測點對樁頂的水平位移進行監測,14個監測點對樁體的水平位移進行監測,22個監測點對樁頂的垂直位移進行監測,13個監測點對地下的水位進行監測,12個斷面共計48個監測點對支撐軸力進行監測,50個監測點對地表的沉降進行監測,36個監測點對地下管線的沉降和水平位移進行監測,24個監測點對建筑物的沉降進行監測,15個監測點對建筑物的傾斜進行監測。

2.2 監測點

車站的主體圍護采用C30等級混凝土鉆孔灌注樁,直徑為1200mm,樁間距為1.5m;支撐使用鋼管焊接,第一道支撐位于冠梁上,第二、第三、第四道支撐位于鋼圍檀上。

2.3 監測結果

2.3.1 樁頂位移

樁頂位移由內支撐附近和內支撐之間的兩個監測點測得,樁頂水平位移的絕對值隨時間的增加而提高,從7月份開挖至9月份,最大的水平位移為-10.5mm,處在警界范圍內,而內支撐之間的監測點位移和內支撐附近的監測點位移則變化十分平緩,說明內支撐可以有效控制樁頂的位移。

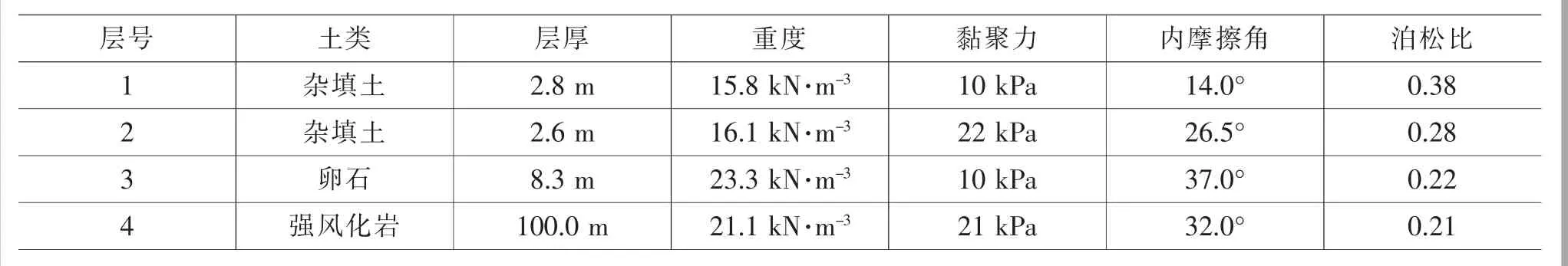

表1 模型土層的相關參數

2.3.2 樁體位移

每周的詳細監測數據顯示,監測點樁身的水平位移伴隨時間的增加而增加,離樁頂約2m處的位移變化穩定,然后又快速地發展,并且樁身2/3的位置位移最高,隨后則以不高于上升時的速度降低,樁底的位移則在0值上下波動,可以忽略不計。并且隨著基坑的加深,各水平的位移w隨時間而逐漸加大,最后趨于相對穩定的狀態。

2.3.3 地表沉降

總共選取8個監測點,分別是ZT5-1、ZT5-2、ZT5-3、ZT7-1、ZT8-2、ZT9-1、ZT9-1、ZT1-1,由其對地表的沉降和基坑開挖之間的聯系進行分析。ZT7-1、ZT9-1和ZT10-1位于基坑橫向平行線,并且十分靠近基坑的中心,另外,ZT8-2和ZT9-2也是類似的監測點;監測結果顯示:ZT7-1、ZT9-1、ZT10-1、ZT8-2、ZT9-2等監測點的沉降變化大致相同。ZT5-1、ZT5-2、ZT5-3則是位于基坑縱向平行線的監測點,根據順序逐步離基坑漸近,ZT5-2監測點表現出的沉降變化趨勢最大,然后是ZT5-3和ZT5-1;監測結果表明,離基坑的位置越近則沉降越大,并且沉降發生的變化也大。

3 數值模擬對比

3.1 模型參數

本次構建的模型類型為二維模型,對材料的分類則利用總應力的參數,而材料的模型為彈塑性模型,大小為90m×60m,x軸是基坑的寬度,y軸則是開挖的深度。將模型的兩側邊界條件設定為x,底的邊界條件設定為X/Y,設定基坑的兩側超載20 kPa。基坑的深度為24m,而在其內外的降水深度是-24.5m,樁頂高程為-1.5m,嵌固的深度為7.5 m,第一道、第二道、第三道、第四道支撐的施加預應力分別為200kN、500kN、700kN、700kN。模型土層的具體參數見表1。

3.2 監測結果與模擬結果的比較

通過相同的監測點對監測和模擬開展計算和分析,對比樁身與樁頂的水平位移。在對比模擬與監測的結果時,主要選擇模擬的第4步、第8步、第12步等基坑開挖時的工況進行對比分析,并與實際的對應開挖工況結果比較。第4步與監測的結果比較,兩者樁身位移的發展趨勢大致相同,最大的水平位移為-10m;第8步與監測結果對比,顯示位移逐步變大,最大位移為-15m;第12步與監測結果對比,顯示兩者的最大水平位移相同,進而說明伴隨基坑開挖和加撐,樁頂表現出的水平位移則越來越小。就模擬和監測的結果對比來講,模擬結果變化的速率小,主要是因為模擬時不能將現實的各種影響因素完全考慮進去[1-2]。而通過結果顯示雖然存在一些誤差,但計算的變化趨勢大致相同,進而表明模擬分析是可行的,由此證明模擬分析可以呈現出變形的特性[3]。

4 結論

基于實際的基坑監測數據,對基坑附近的沉降和位移的變化規律進行分析,得出以下結論:

1)樁頂的水平位移變化和樁與鋼支撐的距離相關。當樁與鋼支撐的距離越近時,發生的水平位移則越小,由此表明鋼支撐可以有效地控制樁頂的水平位移。

2)地鐵地表的沉降與監測點離基坑的邊距相關。與基坑的邊距相同時,地表的沉降發生的相關變化大致相同;而離基坑越近,受到的影響就越大。

3)樁身的水平位移伴隨基坑深度的增加而表現為先快后慢、先陡后緩的發展變化,并且在樁身2/3位置顯現最大的位移值。