連續性助產護理在初產婦中對陣痛分娩及自然分娩率的影響研究

徐媛

【摘要】目的:研究連續性助產護理對初產婦陣痛分娩及自然分娩率的影響。方法:本次實驗對象為初產婦,本次實驗在2019年4月初開始實施,正式結束時間為2020年4月,實驗對象共計90人。隨機編號結果的奇偶性為本次實驗的分組依據,對照組產婦接受基礎護理,實驗組產婦接受連續性助產護理,對兩組產婦陣痛評分、自然分娩率、總產程進行分析和對比。結果:對本次實驗進行系統的分析,(1.95±0.71)分及(3.63±0.88)分分別為實驗組及對照組產婦陣痛評分,組間數據相比后者較高,差異較為凸顯(P<0.05);對本次實驗進行全面的分析,88.89%及77.78%分別為實驗組及對照組產婦自然分娩率,組間數據相比后者較低,差異較為凸顯(P<0.05);對本次實驗進行深入的分析,(226.85±102.51)分鐘及(431.52±124.83)分鐘分別為實驗組及對照組產婦總產程,組間數據相比后者較長,差異較為凸顯(P<0.05)。結論:在初產婦護理中連續性助產護理的效果優于基礎護理,其在降低產婦陣痛評分、提高產婦自然分娩率、縮短產婦總產程方面作用較為突出。

【關鍵詞】初產婦;基礎護理;連續性助產護理;陣痛分娩;自然分娩率

由于初產婦對分娩知識的了解較少,在分娩時往往會存在緊張、焦慮等情緒,這種情況下,分娩結局必然會受到一些不容忽視的影響,嚴重時會危及孕產婦及胎嬰兒的生命安全。在民眾健康意識大幅提升的背景下,如何提高初產婦護理水平成為當前護理人員急需解決的突出問題。這種情況下,對比分析基礎護理及連續性助產護理在初產婦護理中的應用價值是十分有必要的。參與2019年4月至2020年4月期間實驗的初產婦人數為90例,報道如下。

1資料與方法

1.1一般資料

本次實驗將2019年4月至2020年4月期間本院就診的90例初產婦作為實驗對象,將奇數編號產婦劃分為對照組,將偶數編號產婦劃分為實驗組。對照組,年齡22~37歲,平均年齡(30.5±1.7)歲,分娩孕周38~41周,實驗組,年齡22~38歲,平均年齡(30.7±1.8)歲,分娩孕周39~41周。兩組產婦基礎信息差異微小,資料可以用于比較(P>0.05)[1]。

1.2方法

對照組產婦接受基礎護理,實驗組產婦接受連續性助產護理。在連續性助產護理中,護理人員應堅持一對一助產護理的原則,分析產婦的實際情況及心理狀態,以此為依據制定助產護理方案,為后續護理工作的開展提供可靠的依據,規范護理工作的開展。而且在護理過程中,護理人員應在分娩前向產婦講解分娩知識及技巧,幫助產婦掌握拉瑪澤呼吸法,以此減輕陣痛。護理人員在工作中應注意加強對產婦心理的干預,放松產婦的身心,幫助產婦正確看待分娩,使產婦始終保持積極樂觀的心態,以此提高護理工作的水平,改善妊娠結局。

1.3判斷標準對兩組產婦陣痛評分、自然分娩率、總產程進行分析和對比。1.4統計學處理采用SPSS23.0統計學軟件進行數據分析。計數資料采用(%)表示,

進行χ2檢驗,計量資料采用(χ±s)表示,進行t檢驗,P<0.05為差異具有統計學意義[2]。

2結果

2.1兩組產婦陣痛評分

對本次實驗進行系統的分析,(1.95±0.71)分及(3.63±0.88)分分別為實驗組及對照組產婦陣痛評分,組間數據相比后者較高,差異較為凸顯,(P<0.05)。

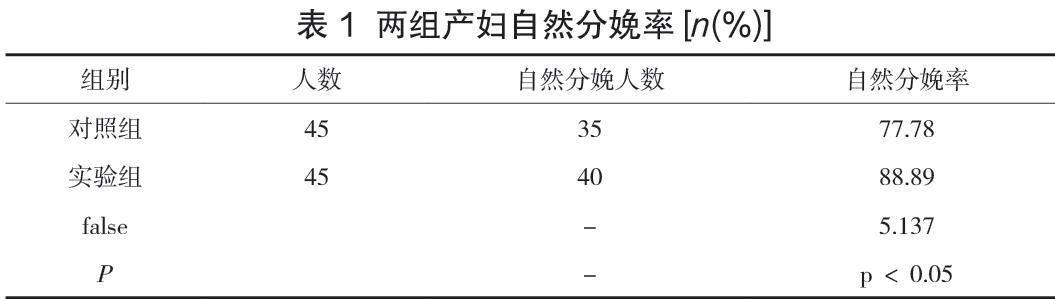

2.2兩組產婦自然分娩率

對本次實驗進行全面的分析,88.89%及77.78%分別為實驗組及對照組產婦自然分娩率,對照組自然分娩的產婦人數為35人,實驗組自然分娩的產婦人數為40人,組間數據相比后者較低,差異較為凸顯(P<0.05)[3],見表1。

3討論

連續性助產護理在初產婦護理中的表現相比基礎護理更加理想。連續性助產護理要求護理人員在產前、產中及產后對患者實施全過程的護理,以此保證初產婦正確看待分娩,減輕產婦的心理壓力,幫助護理人員與產婦建立良好的護患關系,以此保證分娩的順利進行,改善分娩結局,縮短產婦的總產程。實驗結果顯示,在初產婦護理中連續性助產護理的效果優于基礎護理[4]。

本次實驗表明,連續性助產護理在降低初產婦陣痛評分、提高產婦自然分娩率、縮短產婦總產程方面有著十分理想的效果。護理人員在實際工作中應明確連續性助產護理的作用及優勢,并注意在初產婦護理中進行實踐,以此提高護理工作的水平,為初產婦提供優質的護理服務。

參考文獻

[1]胡愈芝.連續性護理干預對初產婦陣痛分娩以及自然分娩率的臨床效果分析[J].中國農村衛生,2020,12(9):73-75.

[2]劉靜,高娟.連續性助產護理在初產婦中對陣痛分娩及自然分娩率的影響研究[J].貴州醫藥,2020,44(9):1479-1480.

[3]楊薇.連續性助產服務護理在初產婦圍分娩期的干預效果觀察[J].世界最新醫學信息文摘,2019,19(44):280-281.

[4]周芹,張少華.連續助產護理法在初產婦護理中的實踐研究[J].現代診斷與治療,2019,30(8):1364-1365.