頂管工作井在地震作用下的響應分析

王鵬宇

(1.四川省建筑科學研究院有限公司,四川成都 610081;2.四川省建筑工程質量檢測中心有限公司,四川成都610081)

1 頂管工作井

隨著我國城市化的快速發展,地下管網的新建、改造等需求日益增長,頂管施工能避免大量明挖和減小對周邊道路、建筑、交通等設施影響,具有較好的經濟效益,得到了廣泛的應用。頂管工作井作為一種基坑支護結構,主要為頂管施工提供施工空間,通常需要承受頂進施工的反力,因此工作井的安全和穩定對于整個頂管工程至關重要。近年來不乏學者對頂管工作井結構設計及受力特性方面的研究,王東會[1]通過結構設計、編制軟件等方法,設計了一套通過現場拼接而成的支護體系,并針對該支護體系編制了相應的設計軟件;戴顏斌[2]設計研發了一種由螺栓連接的新式圓形混凝土頂管工作井,并研發出了適合圓形裝配工作井的施工工藝;程嘉秋[3]通過理論分析,數值模擬,實時監測數據等方法,分析了頂管工作井在頂管施工過程中的受力特性,并根據研究結果提出了一些可行的工作井設計建議;黃堅生[4]使用數值分析方法研究了矩形頂管工作井結構及土體的空間受力和變形特點,結果表明工作井結構受力響應無論是深度方向還是水平向都體現出了明顯的空間性;耿亞梅等[5]通過采用四因素三水平正交試驗法進行多因素系統分析,研究了環梁厚度、地下連續墻厚度、內襯墻厚度等因素對工作井支護結構的變形和受力的影響規律,試驗表明使用正交試驗設計方法確定工作井合理的支護參數可以大大減少計算數量;宋金良[6]建立了環一梁分載計算理論,為圓形工作井結構提供了一種新的計算分析方法,并研制了環-梁分載計算分析軟件;魏麗敏等[7]采用三維有限元分析,給出了淺埋沉井土抗力沿圓周分布的擬合方程,采用規范法及有限元法對頂力作用下深埋、淺埋工作井的位移和新增土抗力進行對比分析,結果表明規范法將導致土抗力的計算結果偏大。

基坑支護工程需要依靠完善的設計規范和施工工藝,考慮工程場地的地質條件、周邊環境對基坑支護的影響、地震災害的不確定性等。基坑支護設計及施工針對地震災害的防范,對我國特別是地震災害高發地區極為重要。趙雙喜[8]采用數值模擬、室內振動臺模型試驗等方法,系統研究了強震作用下,地下連續墻基坑支護結構的地震反應特性,研究發現在地震荷載作用下,地下連續墻墻體最大主應力位于基坑底部范圍;王穎軼[9]采用數值模擬、室內試驗及理論分析等綜合研究方法,研究了強地震作用下不同形式深基坑抗震穩定性、基坑支護體系地震位移及災變的時程和空間分布等,并開發了基于任意三維正交立體交匯色譜分析法用于定點評價混凝土內部結構損傷的三維解析軟件;張杰[10]通過有限元數值模擬和理論分析等方法,研究了基坑開挖過程中土體的力學特性和樁錨支護體系的變形規律及地震作用下樁錨支護體系的動力特性和抗震性能,對樁錨支護體系的抗震性能進行了系統評價。

然而現有研究成果鮮有針對頂管工作井進行地震響應分析,本文在現有研究基礎上,根據現有工作井工程實例,建立了有效的土-結構三維有限元模型,對頂管工作井進行地震響應分析。

2 研究方法

本文采用數值模擬方法,通過ABAQUS大型有限元軟件對工作井建立有效的土-結構有限元模型,通過輸入實際地震記錄對工作井進行地震響應分析。

2.1 工作井支護方案

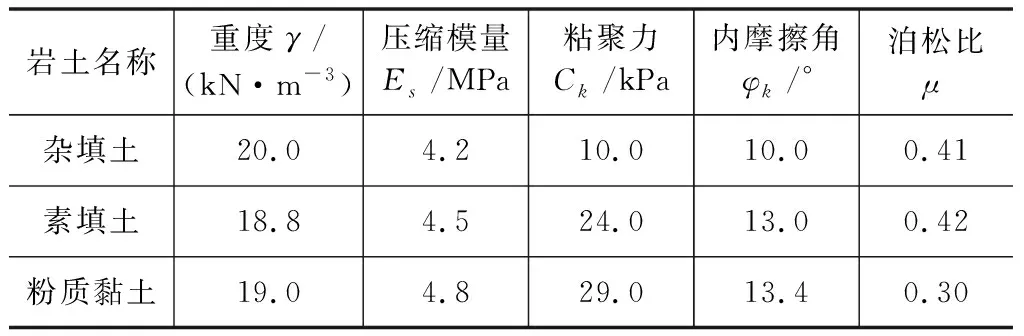

本文選擇某頂管工程工作井實例,該工程采用矩形截面沉井法施工,工作井截面尺寸6.0 m×6.0 m(圖1),工作井深度為8.0 m,混凝土強度等級C30,壁厚40 cm,井壁均勻配筋C18@150 mm。工作井側壁土層參數見表1。

圖1 工作井截面示意(單位:mm)

表1 土層參數

2.2 計算模型

本文選用了混凝土損傷本構模型來模擬反復荷載作用下混凝土的塑性損傷。混凝土損傷模型由Lubliner等[11]提出,并由Lee和Fenves[12]在其基礎上改進、發展,模擬混凝土等準脆性材料在反復荷載作用下的力學行為,比較適合模擬地震等荷載作用下混凝土結構的彈塑性時程分析。

為了準確模擬地下結構在土體中的響應,設置粘彈性人工邊界模擬無限地基,對截取的計算區域設置人工邊界以吸收地震波的反復反射。當地基范圍取為結構三倍寬度時即可得到較好的計算結果(朱彬,2005)[13],本文模型橫向、豎向和縱向方向土層范圍分別取為X=7×6.0 m=42.0 m、Y=7×6.0 m=42.0 m、Z=4×8.0 m=32.0 m。

作用在人工邊界節點上的等效節點力(趙建鋒、杜修立(2007)[14]及趙密(2004、2009)[15-16]為:

(1)

其中,人工邊界節點處自由場位移向量為:

(2)

自由場速度向量:

(3)

對于地下結構,由于兩種材料性質差別大,土與結構的接觸模擬至關重要,基于ABAQUS的接觸分析方法,接觸面法向定義為硬接觸,切向接觸采用庫倫摩擦模型,即當切向摩擦力小于定值時接觸面不發生切向的相對位移,而當切向摩擦力超過定值時接觸面發生滑移。

2.3 計算工況

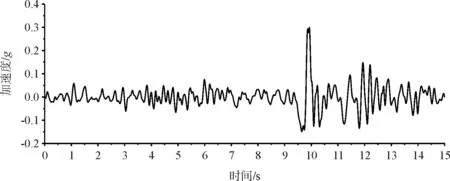

本文模型輸入1999年臺灣集集地震,TCU045(N-S向記錄),截取部分進行濾波處理。地震峰值分別調幅至0.1g、0.2g及0.3g后進行輸入。

如圖2為輸入的加速度時程(0.3g工況)。

圖2 TCU045加速度時程曲線

3 計算分析

3.1 加速度反應分析

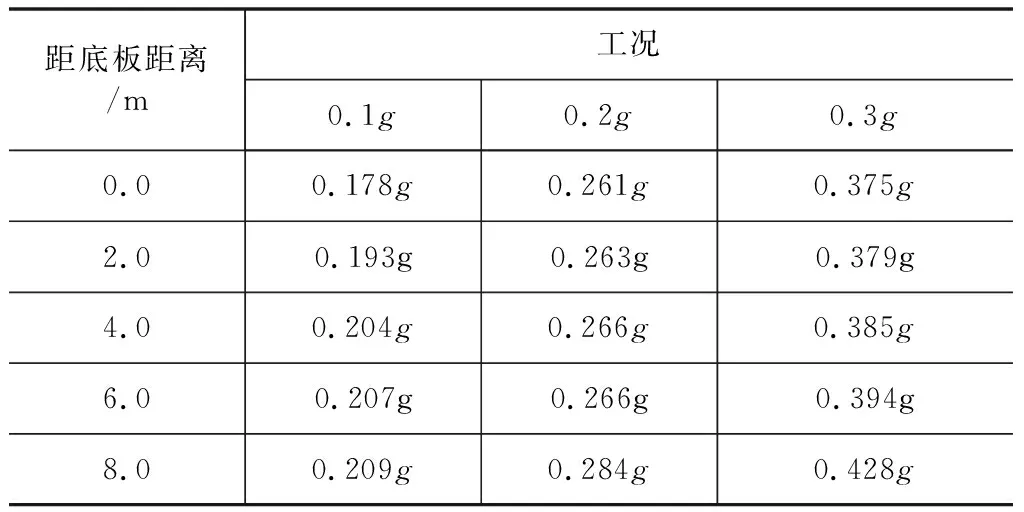

表2為工作井井壁處土體在三種地震力工況下的橫向加速度峰值,可知井壁處土體加速度隨地震力的傳播方向逐漸增大,驗證了土層對地震動的放大作用。其中,0.3g工況下井壁處土體最大加速度已達到0.428g,增幅比例約43 %。

表2 井壁處土體橫向加速度峰值

表3為深度方向井壁各點橫向加速度峰值,與同側土體相比,加速度峰值近似,可知在地震力作用下土體與工作井結構的振動具有較好的整體性。

表3 井壁橫向加速度峰值

3.2 位移反應分析

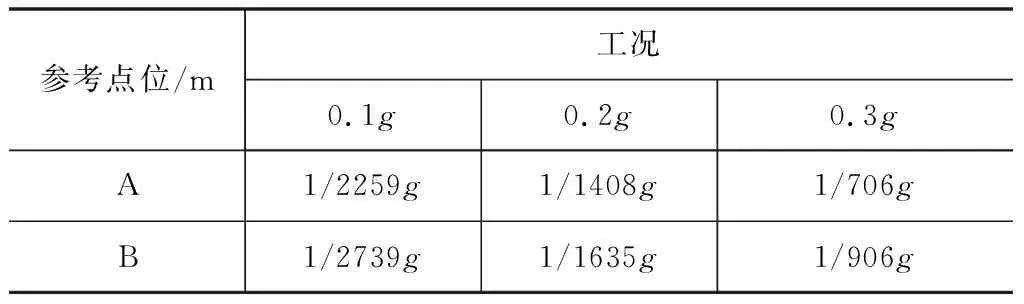

為了研究地震作用下工作井的變形特征,對不同工況下工作井各參考點與底板的相對位移時程進行了比較,并計算相應輸入下的工作井剪切角時程,見表4。

表4 井壁最大剪切角(參考點位見圖1)

如圖3所示為井壁處各參考點相對底板的位移時程峰值,可知井壁出各參考點相對底板的位移峰值隨距底板距離的增加逐步增加,0.3g地震力作用下最大相對位移11.32 mm,與0.2g及0.1g相比,分別增加了99.3 %及219.8 %。與井壁上半部分相比,井壁下半部分,即距底板0.0~4.0 m處相對位移增加幅度有所增加。

圖3 井壁處各參考點相對底板的位移時程峰值

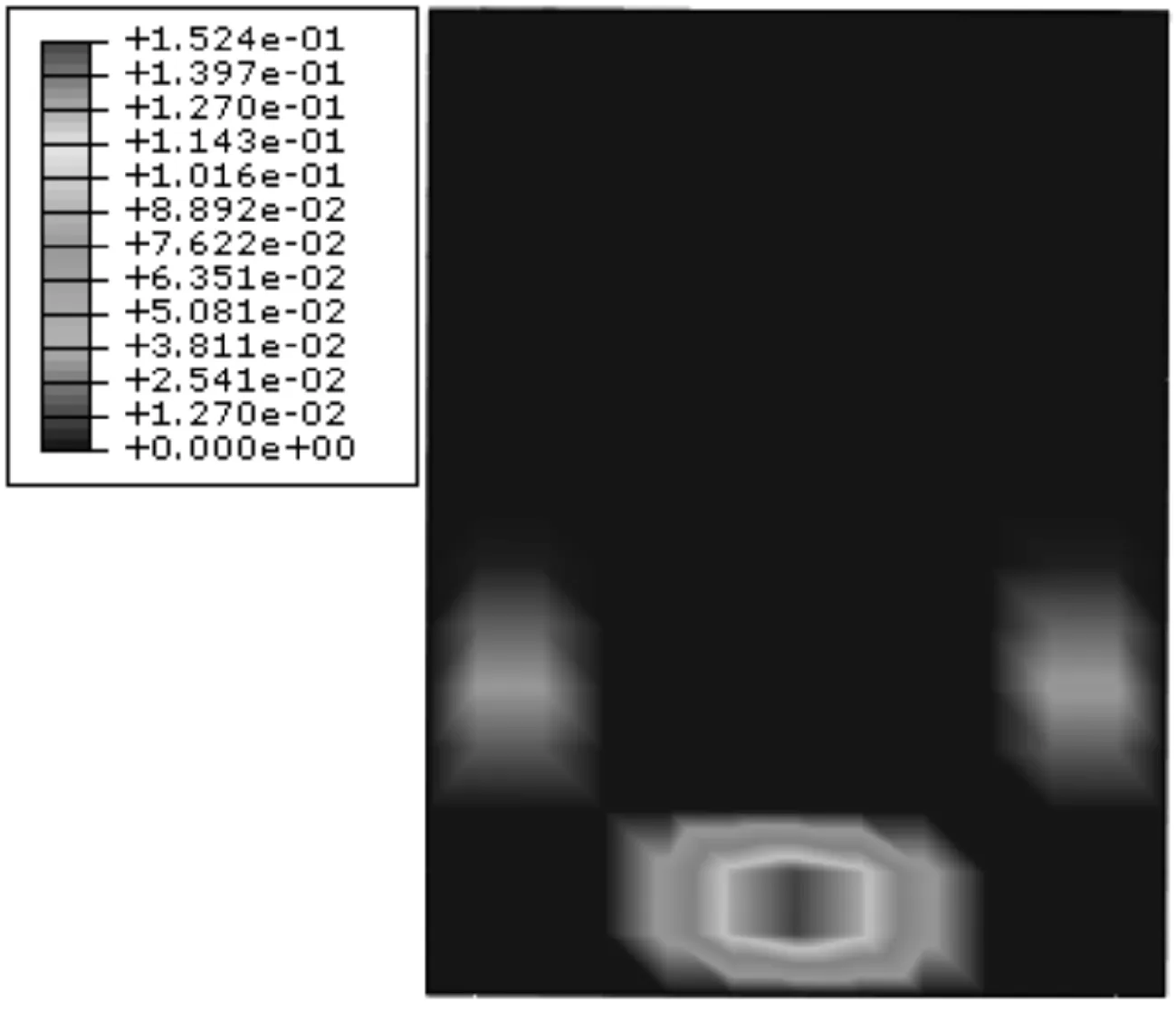

3.3 工作井混凝土損傷分析

本文模型材料混凝土損傷模型模擬工作井在地震作用下的彈塑性響應,利用損傷因子參數描述混凝土在反復荷載作用下的剛度退化。如圖4~圖9所示分別為0.1g、0.2g及0.3g地震工況作用下工作井側板及底板的混凝土損傷受拉云圖。

圖4 0.1g工況側板混凝土受拉損傷云圖

圖5 0.3g工況側板混凝土受拉損傷云圖

圖6 0.2g工況側板混凝土受拉損傷云圖

圖7 0.1g工況底板混凝土受拉損傷云圖

圖8 0.2g工況底板混凝土受拉損傷云圖

圖9 0.3g工況底板混凝土受拉損傷云圖

由圖可知,隨輸入地震加速度的增大,側板混凝土損傷逐步加大。0.1g地震作用下,僅底板與側板連接處、側板交界處及底板中心處有較小程度的損傷,最大損傷因子約0.15,底板中心處最大損傷約0.21,結構整體基本完好,依據地震烈度與加速度的對應關系,此工況下實際對應Ⅶ度與Ⅷ度之間。0.2g地震作用下(實際對應Ⅶ度至Ⅷ度強之間),損傷程度逐步加大,其中側板跨中處損傷為最大損傷位置,損傷因子約0.36,底板與側板交界處也出現一定程度損傷,損傷因子達到約0.30,該工況下損傷已由局部向四周開始發展,為中等程度破壞。0.3g地震作用下(實際對應Ⅶ度強至Ⅸ度之間),側板、底板均有發生了較大程度的塑性損傷,側板跨中處最大損傷因子已達到約0.83,底板與側板交界處最大損傷因子約0.43,工作井結構趨于完全破壞。

隨地震動輸入的增大,工作井混凝土損傷按底板與側壁交界處→各側板交界處→側板跨中處的順序逐漸增大,且在側板跨中處達到最大損傷。

4 結論

本文對頂管工作井進行了地震響應分析,初步得到以下結論:

(1)通過建立有效的土-工作井三維有限元模型,輸入不同工況的地震作用進行了地震響應分析,計算發現工作井底板、側板與底板交界處、各側板交界處及側板跨中處均發生了不同程度的損傷。

(2)依據地震烈度與加速度的對應關系,Ⅷ度強至Ⅸ度之間工作井結構趨于完全破壞。

(3)通過不同地震作用工況下工作井的地震響應結果,分析了工作井在地震作用下的破壞模式,工作井混凝土損傷按底板與側板交界處→各側板交界處→側板跨中處的發展順序逐漸增大,得出側板跨中處為損傷最大位置,而頂管施工時側板需要承受較大頂力,應加強這些部位的抗震設計。