出入口通道頂管近接高架橋樁施工影響

黃 杰, 王新強, 吳 悅, 雷元亮, 宋曉旭

(1.西南交通大學交通隧道工程教育部重點實驗室,四川成都 610031;2.中鐵建大橋工程局集團第二工程有限公司,廣東深圳 518083)

作為解決城市化進程中交通擁堵問題的有效公共出行工具,地鐵在我國迅速發展。伴隨地鐵的廣泛建設,在城市道路兩側、交叉路口附近新增大量的地鐵出入口[1],由此產生大量的出入口通道近接既有建筑施工問題。

由于埋深較淺,出入口通道以往多采用明挖法或淺埋暗挖法施工。近年來,頂管法憑借適用范圍廣、安全性好、施工效率高、不破壞地面交通等優點,在出入口通道工程中逐漸得到重視,也有學者進行了相關研究。郭建鵬[2]對哈爾濱一地鐵車站出入口下穿通道頂管工程計算鋼管節內力變形和地面沉降,驗證了類似項目中頂管施工的安全性;林曉慶[3]運用有限差分軟件模擬鄰近地下管線的矩形頂管施工過程,探討了矩形頂管施工對土體和管線的影響以及地下管線的破壞模式和控制標準;宋杰、侯艷春[4]總結了矩形頂管在沿海軟土地區城市地下出入口通道中的應用,介紹了工作井、管節和防水設計的技術經驗。但是,既有研究多集中于常規的頂管工程,關于出入口通道頂管近接高架橋樁施工研究目前仍不充分。

本文依托廣州地鐵某下穿高架橋的出入口通道頂管工程,建立有限元模型計算頂管貫通后的地表豎向位移、橋樁沉降及水平位移,分析現實中大斷面淺埋頂管近接高架橋樁施工對既有樁基和周圍土體的影響。

1 工程實例

1.1 項目概況

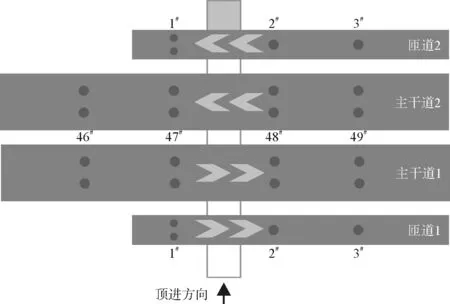

廣州地鐵某車站出入口通道采用頂管法施工,類矩形管節橫斷面外輪廓寬7.7 m,高5.3 m,厚0.55 m,單環管節長2.5 m,頂管上覆土層厚度僅4.9 m,屬于淺埋大斷面[5]頂管。場地地層由地表往下依次為人工填土層、淤泥層、淤泥質粉細砂、粉細砂層、粉質黏土層、全風化泥質粉砂巖、中風化泥質粉砂巖、微風化泥質粉砂巖,通道開挖掘進主要通過淤泥層、淤泥質粉細層和粉細砂層。頂管從始發井依次從既有快速路匝道的1#橋墩和2#橋墩之間、快速路主干道高架橋的47#和48#橋墩之間以及另一側匝道的1#橋墩和2#橋墩之間穿過,最終到達接收井。

1.2 下穿高架橋概況

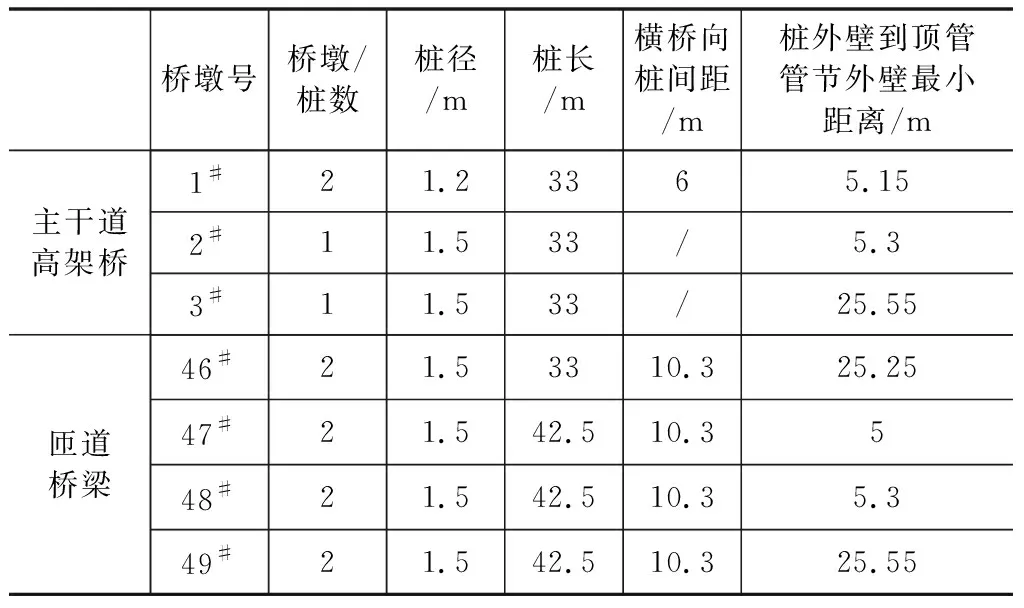

頂管所下穿的快速路主線高架為分幅雙向八車道,兩條匝道均為雙車道,設計載荷均為公路-Ⅰ級。橋梁單跨長度為20 m,采用獨柱墩,橋墩下部的樁為無承臺鉆孔灌注樁,樁長、樁徑見表1,樁位分布見圖1。為便于描述,雙向主干道按照行車方向分別編號,靠近頂管始發端的為主干道1,同理,靠近頂管始發端的匝道為匝道1。

表1 近接橋樁參數

圖1 橋樁分布平面

2 頂管施工環境效應數值模擬

2.1 計算模型

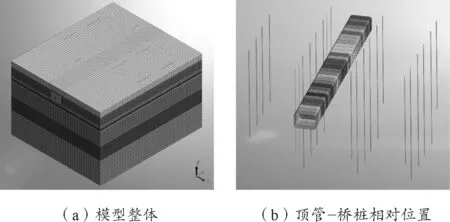

根據已有的研究結果,暗挖隧道周邊土體受影響的區域為3~5倍洞徑,取模型尺寸為80 m×70 m×50 m(縱向長度×橫向寬度×高度),模型共包含13.65×104個單元,其中,土層采用三維實體單元,頂管機鋼殼體和管片采用二維板單元模擬,橋樁及其頂部的系梁采用一維梁單元模擬。完整的有限元模型和頂管與橋樁的相對位置見圖2。

圖2 有限元模型

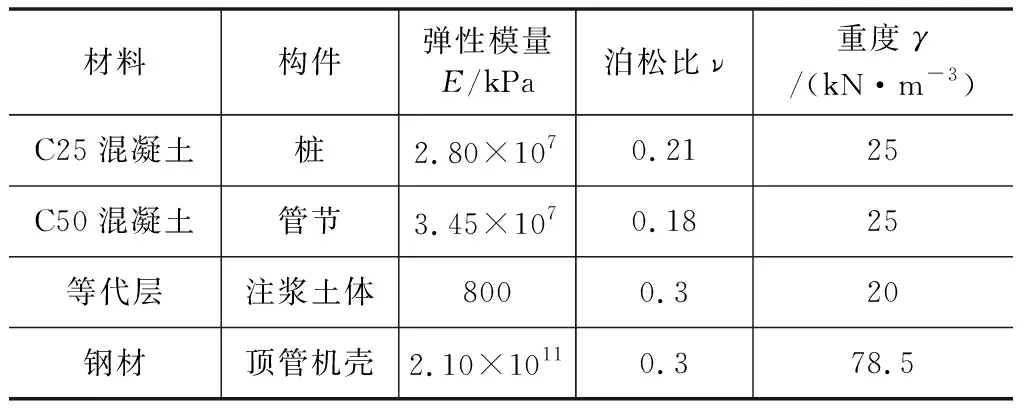

模型中土體本構選取摩爾-庫倫彈塑性模型,管節、頂管機鋼殼、橋樁及系梁等結構單元均為彈性模型。采用等代層模擬施工過程中注漿對土體的加強效果。開挖面壓力設置為沿豎向梯形分布荷載,開挖面中心處值為60 kPa。模型中的構件材料和地層物理力學參數見表2、表3。其中,鋼材重度為考慮機頭全部重量換算得到的值。

表2 構件材料計算參數

表 3 地層土體計算參數

模擬的施工步驟順序為:

(1)平衡初始地應力,位移清零。

(2)開挖一段管節長度的土體,同時激活對應位置的頂管機鋼殼,在開挖面上施加壓力。

(3)向前開挖一段管節長度的土體,在上一步開挖區域殺死頂管機鋼殼單元,激活管節單元,注漿區原有的土體用等代層替代,同時激活新開挖區域位置的鋼殼,在新的開挖面上施加壓力。

(4)重復步驟(3)直至貫通。

2.2 樁頂荷載計算

主要研究對象為樁,為減小計算開銷,將橋墩、主梁等橋樁以上的構件對橋樁的作用簡化為施加在樁頂面上的荷載。樁頂荷載計算包括如下部分[6]:

(1)一期恒載:包括橋跨自重,橋梁跨度為19.5 m,結構容重取26 kN/m3。

(2)二期恒載:包括橋面鋪裝及欄桿等附屬設施重量,按主橋二期恒載100 kN/m,匝道二期恒載60 kN/m計算。

(3)橋墩自重:橋墩結構包括支撐墊石、頂帽、托盤和墩身,橋墩容重取25 kN/m3,自重全部傳遞至下部樁體。

(4)活載:快速路主線和匝道設計荷載等級為公路-Ⅰ級汽車荷載,即車道均布荷載標準值10.5 kN/m,集中荷載則按照跨徑內插得到,為240 kN,根據影響線分析取最不利布載進行計算。

將上述荷載累計得到每根樁頂部所受上部結構傳遞下來的總荷載,其值見表4。

表 4 近接橋樁頂部荷載

3 計算結果分析

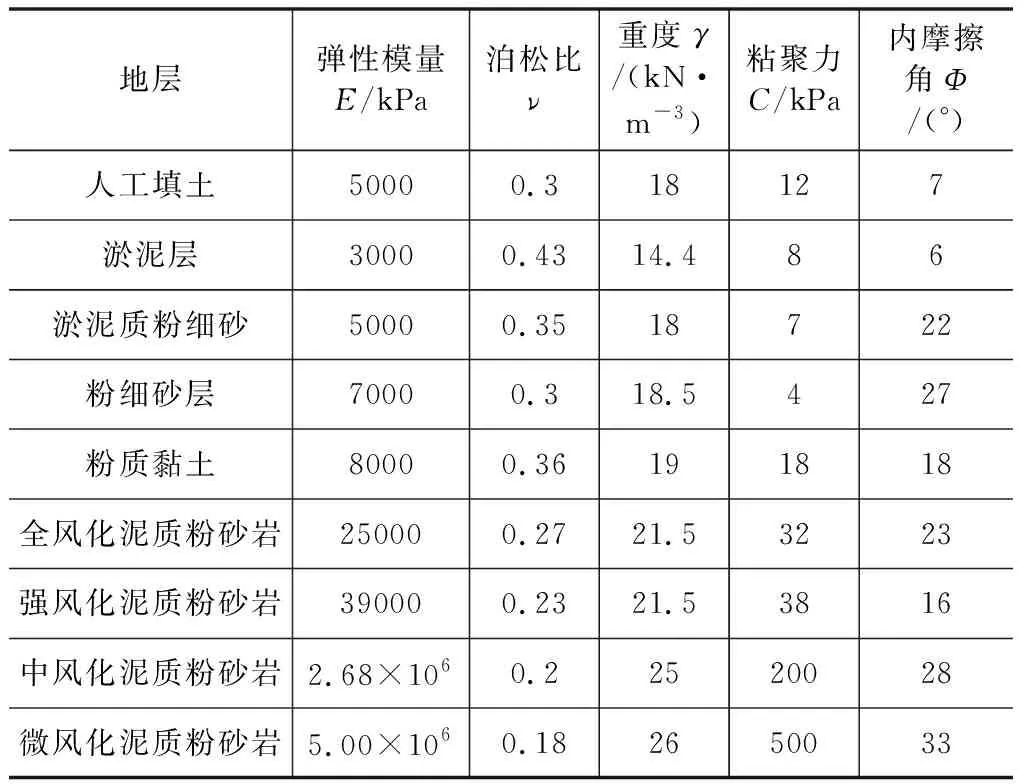

3.1 地表豎向位移

對主干道高架橋中軸線在地面投影線上的一系列節點提取豎向位移,得到圖3。可見沉降主要發生在47#、48#橋墩之間,即頂管開挖上部,最大值分別為5.1 mm、5.6 mm。與一般暗挖隧道施工引起的地表沉降曲線不同,在47#、48#橋墩附近局部產生隆起,最大值達到0.8 mm。這是因為頂管兩側橋樁距離頂管外壁只有5 m左右,在頂管機通過時造成擋土效應,土體水平位移受到限制,初始隆起值超過無近接結構的常規頂管工況,頂管機通過后雖有沉降,但無法完全抵消隆起,最終頂管上方靠近橋墩區域地表表現為隆起。

圖3 主干道高架橋下方沿軸線地表豎向位移

3.2 主干道高架橋樁基位移

主干道高架橋47#和48#樁基受頂管近接施工影響較大,根據有限元模擬計算結果,頂管穿越后主干道1、2高架橋樁47#、48#樁頂沉降值極為接近,最大沉降均發生于47#樁,分別為0.40 mm、0.39 mm,可見由于頂管埋深相較于樁長很小,頂管施工對近接橋樁豎向位移的影響也很小。

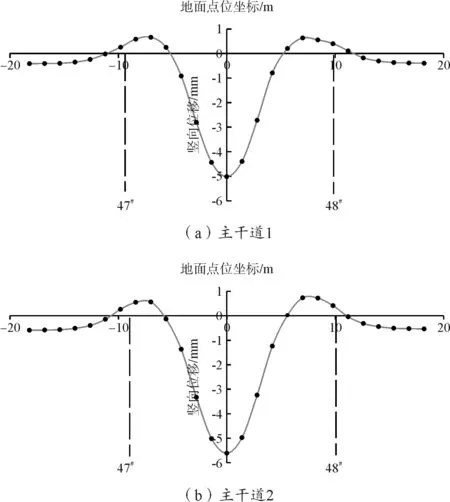

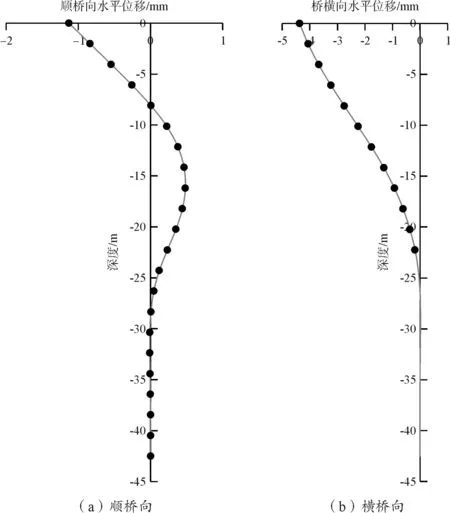

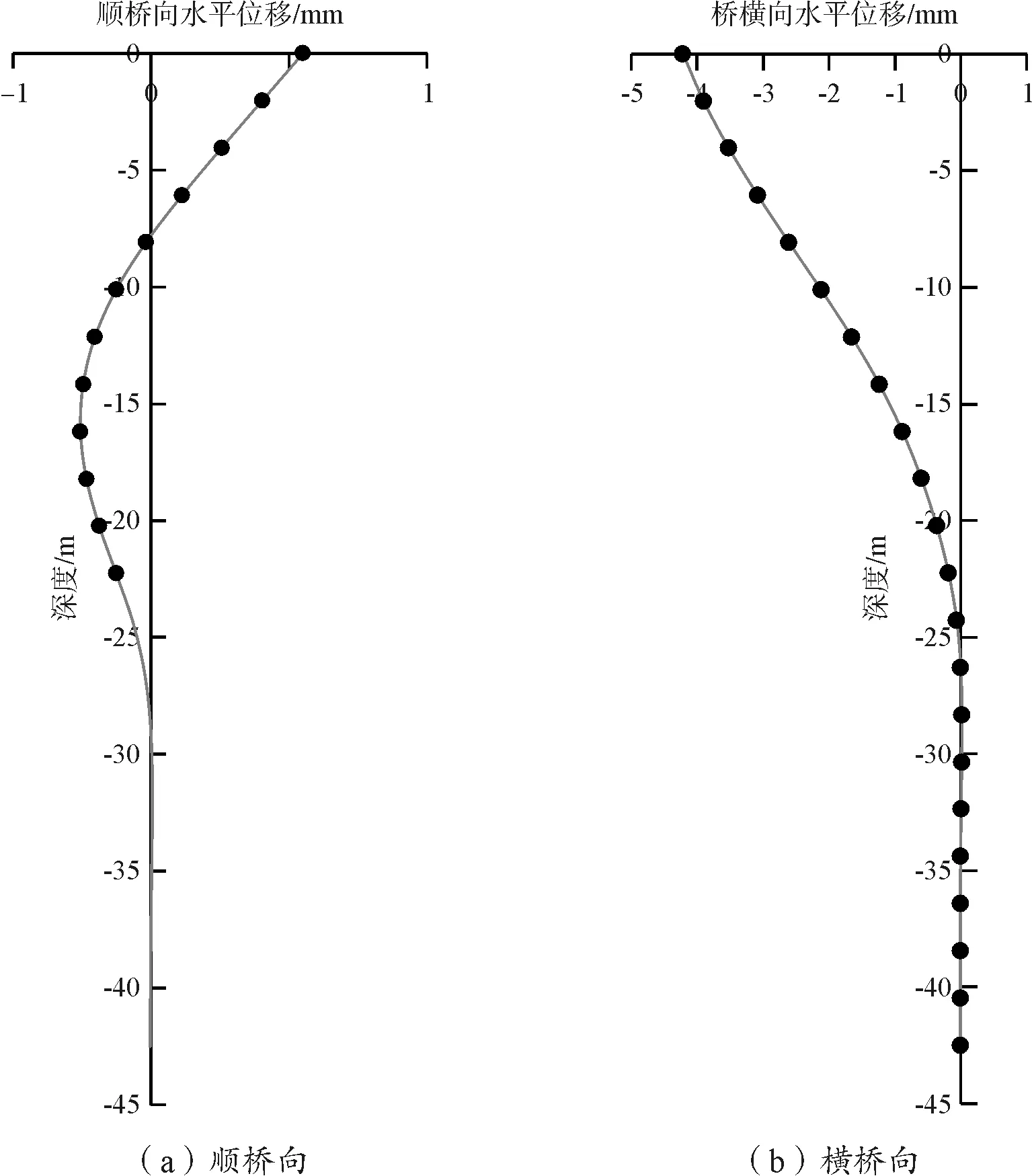

數值模擬計算得到的主干道高架橋47#和48#樁基最終水平位移如圖4~圖7所示,其中,橫橋向即為平行于頂管縱軸方向。主干道1高架橋47#、48#樁沿樁身順橋向水平位移最大值分別為1.18 mm、1.10 mm,橫橋向水平位移最大值分別為4.37 mm、4.22 mm;主干道2高架橋47#、48#樁沿樁身順橋向水平位移最大值分別為1.00 mm、0.97 mm,橫橋向水平位移最大值分別為3.68 mm、3.62 mm,受頂管近接施工影響而產生的最大水平位移均發生于樁頂,且均小于規范[7]容許值。比較后發現,同一主干道高架橋的47#、48#樁水平位移值接近,近似對稱于頂管通道,水平位移主要體現在橫橋向;頂管先通過的主干道1高架橋樁順橋向與橫橋向水平位移均稍大于主干道2高架橋樁,橫橋向水平位移差異更加明顯。

圖4 主干道1高架橋47#樁水平位移

3.3 匝道橋梁樁基位移

匝道高架橋受頂管近接施工影響較大的樁基為1#和2#樁,與主干道高架橋樁樁頂沉降結果相似,頂管穿越后匝道1、2高架橋1#、2#樁頂沉降值接近,最大沉降均發生于2#樁,分別為0.50 mm、0.51 mm。

圖5 主干道1高架橋48#樁水平位移

圖6 主干道2高架橋47#樁水平位移

圖7 主干道2高架橋48#樁水平位移

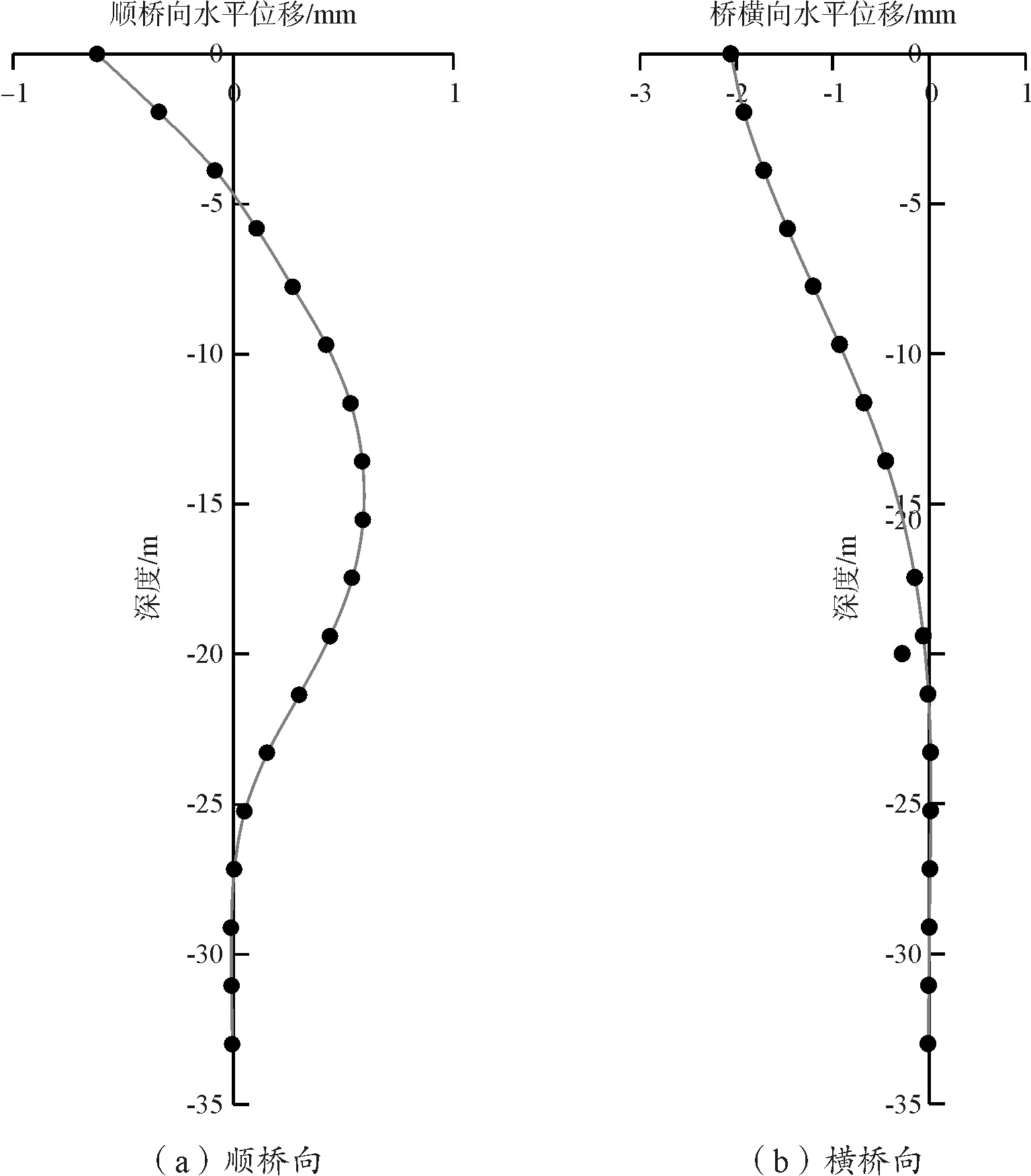

數值模擬計算得到匝道高架橋1#、2#樁最終水平位移如圖 8~圖 11所示。匝道1高架橋1#、2#樁沿樁身順橋向水平位移最大值分別為1.47 mm、1.33 mm,橫橋向水平位移最大值分別為3.78 mm、4.44 mm;匝道2高架橋1#、2#樁沿樁身順橋向水平位移最大值分別為0.62 mm、0.72 mm,橫橋向水平位移最大值分別為2.06 mm、2.31 mm,最大水平位移均發生于樁頂,且均小于規范容許值。比較后發現,同一匝道高架橋的1#、2#樁水平位移值差異較主干道高架橋有所增大,但仍基本對稱于頂管通道,橫橋向為水平位移主要發生方向;頂管先通過的匝道1高架橋樁順橋向與橫橋向水平位移均大于最后通過的匝道2高架橋樁,以橫橋向差異更為明顯,由于匝道1、匝道2相隔較遠,這一差異程度超過主干道1和主干道2之間的橫橋向水平位移差異,體現為匝道1與匝道2相同編號橋樁相同方向水平位移之比接近1∶2。

圖8 匝道1高架橋1#樁水平位移

圖9 匝道1高架橋2#樁水平位移

圖10 匝道2高架橋1#樁水平位移

圖11 匝道2高架橋2#樁水平位移

4 結論

依托廣州地鐵某車站出入口頂管通道近接高架橋樁施工項目,借助有限元軟件建立地層-橋樁-頂管三維數值模型,分析計算結果得到如下結論:

(1)主干道軸線地面投影線的地表豎向位移主要發生于最靠近頂管通道的47#、48#橋墩之間區域,最大值分別為5.1 mm、5.6 mm,且頂管兩側的47#、48#橋墩造成一定的擋土效應,具體表現為47#、48#橋墩靠近頂管一側地表隆起,最大值為0.8 mm。

(2)主干道高架橋樁樁頂沉降最大值約0.4 mm,位置為頂管頂進方向左側的47#樁;匝道高架橋樁樁頂沉降最大值約0.5 mm,位置為頂管頂進方向右側的2#樁。數值模擬結果說明淺埋頂管施工對近接橋樁沉降的影響很小。

(3)主干道和匝道高架橋樁受頂管近接施工影響而產生的最大水平位移均發生于樁頂,且均小于規范容許值。主干道與匝道高架橋靠近頂管兩側的橋樁水平位移值接近,接近對稱,水平位移主要體現在橫橋向。頂管先通過的主干道1高架橋樁順橋向與橫橋向水平位移均大于后通過的主干道2高架橋樁,橫橋向水平位移差異更大;而匝道1與匝道2同一編號橋樁相同方向水平位移之比接近1∶2。