人行天橋選址方案設計與分析

夏鑫杰,彭衛兵

(浙江工業大學 土木工程學院 杭州市 310014)

0 引言

近年來,隨著經濟的發展,城市人口與車輛數量日益增加,城市主要街道的交通量不斷的增長,人與車輛的矛盾也日漸加劇。為緩解人車矛盾,提高城市路網的通行能力、確保行人過街安全方便,城市人行過街設施的建設日益增多,其中最為主要的就是人行天橋的建設。城市人行天橋的建設對提高車輛運行速度、實現人車分流、改善交通擁擠狀況有著重要的作用與意義,成為了各城市交通系統中必不可少的組成部分,因此越來越受到城市建設部門和國內外學者的重視。

陳尚和,任福田等[1]從行人出行方便的角度出發,提出了兩種定量分析模型:離散型模型和連續型模型,為人行天橋的選址提供了依據;張豪[2]通過對當時西安現有的城市行人過街立交設施進行詳細的調研,對其設施建設選址條件和特點進行分析和總結,將“路段行人與車行交通量、現狀區域內步行交通流線、現基礎設施建設”三個方面作為行人過街立交設施選址中應該重點關注對象;陶然[3]通過對成都市紅星路(一號橋至南二環段)7座人行天橋進行調研并分析其選址因素,評判各因素在日常實際中的重要性,為今后的人行天橋選址提供了依據;樊長剛,謝澤龍[4]從天橋選址、總體布置等方面進行研究,為今后的人行天橋設計提供了參考思路;張偉[5]以廈門市中宅路鐘嶺路口人行天橋選址方案為例,從道路條件、交通量條件、用地條件等方面探索了人行天橋設立的條件與注意因素,并在原方案基礎上提出了優化調整方案;黃義理[6]利用AHP模型,從“社會-環境-經濟”等因素出發,構建了人行天橋選址優化綜合評價指標體系,在計算機上直觀地獲得了評價指標。

如果人行橋架設在信號燈前的停車線的上方,會有很多車輛在停車線處等待通行或準備停車待行,平均車速較小,一旦人行天橋出現結構問題,將造成較為嚴重的事故,存在很大的安全隱患。為了降低人行天橋發生結構性損壞時危及橋下通行車輛的概率,減小安全隱患,提出了一種“宜動避靜”的人行天橋選址方案。

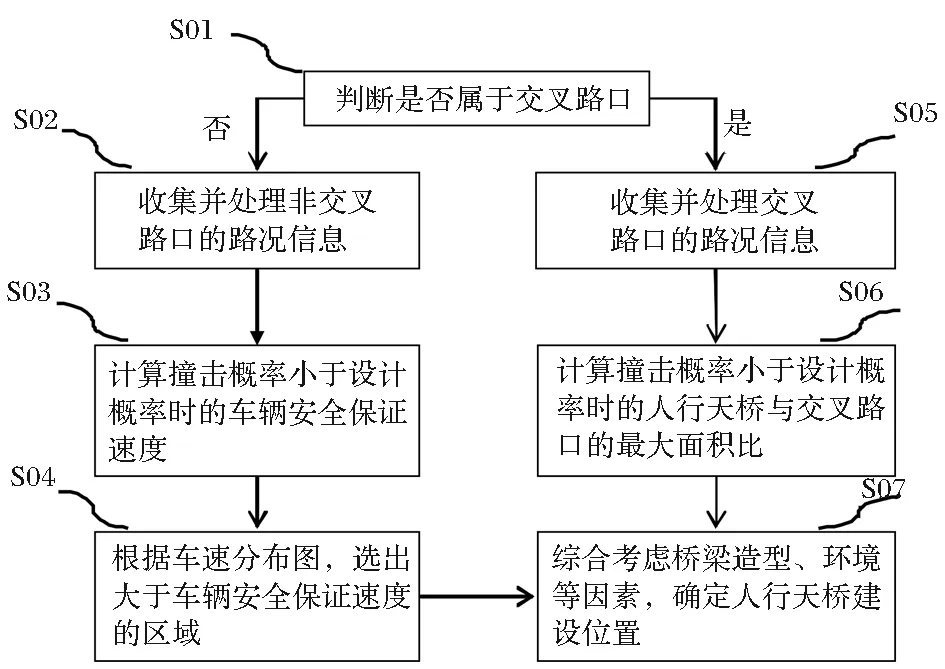

1 確定車輛安全保證速度

首先判斷待建區域是否為交叉路口,當待建人行天橋區域為非交叉路口時,為避免車輛行駛過人行天橋橋下區域時,因人行天橋發生結構性損壞倒塌,砸到車輛而造成人員傷亡的安全隱患,應保證車輛行駛過人行天橋下區域時具備一定的行駛速度,大于此速度時,車輛被砸到的概率小于安全設計概率Pd(設計概率Pd根據道路重要性程度、經濟性和適用性指標綜合確定,建議5% 上述車輛行駛速度即為安全保證速度,而人行天橋選址方案中所提“宜動避靜”的“動”即為大于“安全保證速度”的平均速度,同理,“靜”即為小于“安全保證速度”的平均速度。 此外,需要在待選區域內收集并處理路況基礎信息,得到該路段的平均車速—車輛密度曲線擬合圖。平均車速—車輛密度曲線擬合圖是指表示交通流的速度v與密度K之間相互關系的曲線。車流速度隨車流密度的增加而降低,當密度達到最大值(即隊塞密度)時,車流中止,速度亦為零。 確定車輛安全保證速度步驟如下: (1)設車道寬度為Cm,人行天橋寬度設為wm,根據計算區段“平均車速—車輛密度曲線擬合圖”得出該區段的車輛密度為y輛/m2,人行天橋倒塌砸到橋下車輛的概率為P,則具體公式如下: P=y×C×w (1) (2) (2)查找計算區段“平均車速—車輛密度曲線擬合圖”中密度y的對應平均車速v,即為該區段“安全保證速度”。 當待建人行橋區域為交叉路口時,為確保車輛行駛過交叉口區域被發生結構性損壞倒塌的橋梁砸到概率小于安全設計概率Pd,應確定人行天橋與交叉路口區域面積的比值小于安全面積比。 安全面積比計算步驟如下: (1)設車道寬度為C,取交叉路口處LH×LV的矩形區域為計算區域,人行天橋寬度設為w。 (2)根據計算區段“平均車速—車輛密度曲線擬合圖”得出該計算區段的車輛密度為y。 (3)人行天橋倒塌撞擊到橋下車輛的概率為P,人行天橋與交叉路口的面積比為ρ,則具體公式如下: (3) (4) (5) 根據實測數據,得出計算區域的平均車速v,查找計算區段“平均車速—車輛密度曲線擬合圖”中平均車速v對應的車輛密度y,代入式(4)得出w,再根據求得的w得出式(5)。 下面結合圖1闡述“宜動避靜”的人行天橋選址方案的具體實施方式。 圖1 方案流程圖 如圖1所示,步驟S01:判斷待建人行天橋區域是否屬于交叉路口,若代建區域不屬于交叉路口,執行步驟S02,若屬于,則直接跳轉至步驟S05。 步驟S02:收集并處理待選區域內路況基礎信息,利用交通流單段速度密度關系模型-Logistic模型[7-8]得到該路段的平均車速—車輛密度曲線擬合圖和車速分布圖。 步驟S03:對人行天橋選址進行量化分析,根據步驟S02的平均車速—車輛密度曲線擬合圖,確定當人行天橋發生結構性損壞時,撞擊橋下車輛的概率小于Pd時的路段車輛最低平均速度,即車輛安全保證速度。 步驟S04:查詢該路段的車速分布圖,選出大于車輛安全保證速度的區域后,跳轉到步驟S07。 步驟S05:收集并處理待選區域內路況基礎信息,得到該路段的平均車速—車輛密度曲線擬合圖和車速分布圖。 步驟S06:計算在交叉路口的待選區域內計算當人行天橋發生結構性損壞時,撞擊橋下車輛的概率,進而求得撞擊概率小于設計概率時的人行天橋與交叉路口的最大面積比。 步驟S07:綜合考慮橋梁造型、環境因素和社會因素,最終確定人行天橋在待選區域內的建設位置。 作為優選,步驟(7)中,對于交叉路口,選擇的橋梁造型為交叉“X”狀;對于非交叉路口,選擇的橋梁造型為“一”字型。 圖2 非交叉路口交通干道人行天橋選址平面示意圖 依據《城市人行天橋與人行地道技術規范》(CJJ 69-1995)并結合“宜動避靜”人行天橋選址方案對案例進行模擬。如圖3所示,對于非交叉路口,通過待建人行天橋下方道路實測的“車速—車輛密度曲線擬合圖”和“平均車速分布圖”,確定出當人行天橋發生結構性破壞時,橋下車輛受到撞擊的概率小于設計概率Pd時路段車輛最低平均速度,記為“安全保證速度”,隨后根據該路段的平均車速分布圖,找到平均車速小于安全保證速度區域3,剩余區域即為平均車速大于安全保證速度的區域設置人行天橋。本實施例中,主橋1選擇為“一”字型,最終綜合考慮天橋樓梯2的落地位置、環境及經濟因素,在平均車速大于安全保證速度的區域設置人行天橋。 圖3 交叉路口交通干道人行天橋選址平面示意圖 如圖3所示,對于交叉路口,利用處于交叉路口處的車輛大多都處于行駛狀態的特點,設計主橋4為交叉“X”狀的人天行橋,架設在交叉路口,在主橋4的四個端部設置天橋樓梯5;根據交叉口區域的“車速—車輛密度曲線擬合圖”,確定出人行天橋發生結構性破壞時,橋下車輛受到撞擊的概率小于設計概率Pd時人行天橋與交叉路口的最大面積比。在建造人行天橋時要確保人行天橋與交叉口區域的面積比小于最大面積比。 提出的“宜動避靜”的人行天橋選址方案,選擇平均車速較大且避開因交通信號燈等因素引起車輛停駐的區域作為人行天橋的選擇原則,得出以下3條結論: (1)對于非交叉路口,通過確定出安全保證速度,隨后根據該路段的平均車速分布圖,選擇平均車速大于安全保證速度的區域設置人行天橋。 (2)對于交叉路口,設計交叉“X”狀人行天橋,通過計算人行天橋與交叉路口的最大面積比,在建造人行天橋時要確保人行天橋與交叉口區域的面積比小于最大面積比。 (3)本項人行天橋選址方案在一定程度上可以降低人行天橋發生結構倒塌時可能導致的人員傷亡。并且彌補了以往學者們對于人行天橋選址研究中考慮橋下過往車輛安全因素的空白。2 確定安全面積比

3 “宜動避靜”人行天橋選址方案具體實施方式

4 案例模擬

5 結論