低風速環境下光伏組件積灰特性模擬研究

呂玉坤,楊宇星,趙偉萍

(華北電力大學能源動力與機械工程學院,河北保定 071003)

光伏組件起著吸收光能并轉化成電能的作用,是光伏系統中光電轉化過程的關鍵和橋梁。隨著環保意識的上升,光伏發電系統等清潔能源利用裝置的重要性也不斷提高。但由于土地荒漠化及大氣中降塵現象頻繁出現,光伏組件表面沉積顆粒造成的光伏發電系統效率下降也日益嚴重[1-2]。研究光伏組件表面積灰特性,可為光伏組件在不同環境下如何優化布置方式及減少光伏組件因積灰造成的功率損失提供參考。

積灰是引起光伏組件效率下降和壽命減少的主因之一[3],并造成了很大的經濟損失以及使清洗費用增加[4]。因此,研究自然條件下光伏組件表面積灰特性具有重要意義。目前,國內外針對光伏組件積灰現象的研究主要采用數學建模、自然積灰實驗等方法。李練兵等[5]和Elminir 等[6]分別建立了光伏組件發電功率、透光率與積灰密度的數學模型。臧建彬等[7]根據“重疊理論”及實驗,通過建立“入射角模型”研究了灰塵沉積對光伏組件表面太陽光透射率的影響。劉莉敏等[8]通過自然積灰實驗提取了布置于不同位置的光伏組件表面積灰密度。馬俊[9]、李亞楠[10]和居發禮[11]以平板型太陽能集熱器為研究對象,擬合出了空氣中顆粒降塵與被沖刷灰塵量關系的積灰模型,研究了單個太陽能光伏組件周圍的沙塵沉降過程,提出了顆粒沉積對集熱器影響的參數及評價積灰對光伏發電性能的影響因子——光伏積灰系數。

盡管光伏組件表面顆粒沉積的研究較多,但大都從實驗及模型角度出發,由數值模擬角度進行的研究尚未全面。數值模擬方法具有研究時間較短、研究成本較低、便于提取單一因素變量對光伏組件積灰特性的影響等優點,可彌補相關實驗研究的不足。目前,關于光伏組件積灰特性的研究尚不多見,且探究環境因素對光伏組件表面顆粒沉積影響的工作亦較少。因此,可采用數值模擬方法,對低風速環境下光伏組件積灰特性進行深入研究。

本文擬以本校YL250P-29b 光伏組件為研究對象,利用COMSOL 多物理場耦合軟件對其在低風速環境下(即自然微風無降雨環境)的積灰特性進行數值模擬,將模擬結果與自然實驗結果進行對比,驗證數值模擬方法的合理性;研究與分析風速、顆粒粒徑及安裝傾角等因素對該光伏組件積灰密度的影響,通過分析各個工況下積灰特性的差異比對出不同種類粒徑顆粒在光伏組件上的沉積情況,為如何選用光伏組件安裝傾角及減小積灰引起的功率損失提供參考。

1 數理模型及相關控制方程

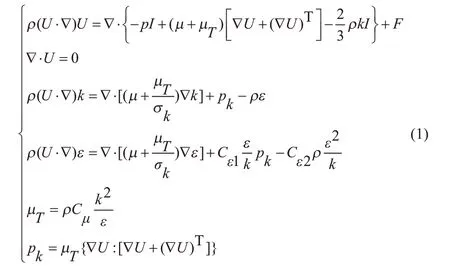

本文利用COMSOL 軟件中的湍流模塊、粒子追蹤模塊對光伏組件積灰密度進行模擬研究。由于流體流經光伏組件表面時流線會產生較嚴重彎曲,使用標準k-ε湍流模型易造成失真,故采用考慮了幾何體外部流動情況及旋流流動情況的RANSk-ε湍流模型進行模擬,其控制方程組為:

根據兩相流稀相相關理論,不考慮粒子間的相互作用力,在流場中僅考慮重力Fg、氣流穩態曳力Fd和浮力Fe的作用。顆粒運動特性為:

式中:mp為粒子質量,kg;ⅴ為粒子運動速度,m/s;t為運動時間,s。

顆粒的幾何特性會同時對其物理特性和化學特性造成影響[12]。本次研究所對應的顆粒尺寸處于微米級,為便于后續研究及計算,將顆粒全部等效成球形粒子,并使用當量直徑作為計算尺寸。

2 光伏組件積灰特性數值模擬方法研究

2.1 實驗平臺及相關儀器

實驗平臺搭建于保定市華北電力大學風機大廳天臺,選用國產多晶硅光伏組件,其主要參數為:尺寸為1.65 m×0.99 m×0.035 m,與地面呈45°,玻璃蓋板為低鐵鋼化壓花玻璃,表面無自清潔涂層。YL250P-29b 光伏組件如圖1 所示。

圖1 實驗平臺及模型示意圖

2.2 光伏組件積灰實驗方法及結果簡介

因自然積灰實驗需在微風無降雨且濕度等自然因素較穩定的環境中進行,故選取2019 年秋冬(即2019 年9 月至2019 年12 月)的低風速環境(1~3 m/s)進行實驗:首先對靜電吸附紙進行干燥處理,利用電子天平測量干燥后的靜電吸附紙凈重;隨后使用靜電吸附紙擦取不同風速下積累在光伏組件表面上的灰塵,再次稱重后獲得靜電吸附紙及灰塵顆粒的質量和,干燥后與前者相減獲取灰塵顆粒凈重。

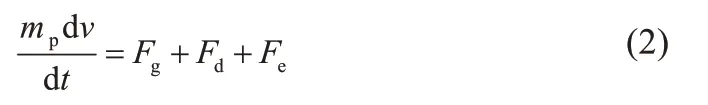

為便于統計,選取光伏組件表面積灰密度作為積灰特性的評價指標。自然積灰實驗時,因氣象條件等不可控自然因素,保持光伏組件在特定風速下穩定積累顆粒較為困難,故采用時間折算的方式將各個風速對應的灰塵積累時間均統一為一周。經計算,實驗期間不同風速下光伏組件自然積灰密度如表1 所示。

表1 光伏組件積灰密度

2.3 數值模擬方法研究

2.3.1 流域及單值性條件設定

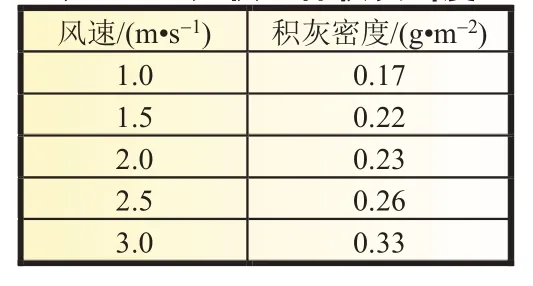

圖2所示長方體為數值模擬計算區域。流域尺寸為:5.5 m×4.2 m×2.2 m,光伏組件模型尺寸為:1.65 m×0.99 m×0.035 m。玻璃蓋板材質取用低鐵鋼化壓花玻璃,邊框材質取用鋁合金,均與實驗用光伏組件相同。

圖2 積灰模擬邊界條件及物理模型示意圖

模擬時,將流域內的介質設置為空氣并視作不可壓縮粘性流體,光伏組件吸光面正對方向設置為流場入口,反方向設置為流場出口;光伏組件型心距流域入口邊界2 m,上下邊框均距流域邊界0.5 m,背板型心距流域出口邊界6 m。顆粒由入口隨風吹入,風速分別為1.0、1.5、2.0、2.5 和3.0 m/s,由風速及入口段長度計算得出對應模擬時間,當其碰撞到光伏組件表面時發生沉積判定。

布置于自然環境中的光伏組件表面更易沉積粒徑范圍在20~30 μm 的顆粒[13],故模擬時顆粒選用20、25 和30 μm 三種不同粒徑進行。

2.3.2 實驗結果與模擬結果對比分析

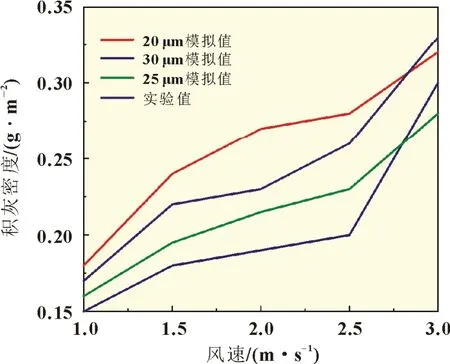

選取光伏組件表面積灰密度作為積污特性評價標準,各個工況均模擬三次后取其平均值。光伏組件積灰實驗與數值模擬結果對比如圖3 所示。

圖3 光伏組件積灰密度實驗值與模擬值對比

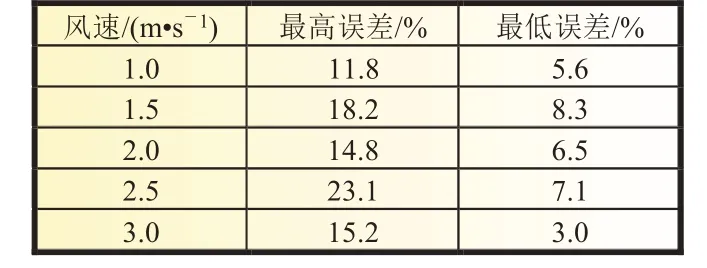

經計算,在不同風速條件下,實驗值與模擬值的誤差如表2 所示。

表2 光伏組件積灰密度實際值與模擬值誤差分析

分析圖3 及表2 數據可知,光伏組件積灰密度實驗值與模擬值隨風速的變化趨勢基本一致且數量級相同,從而驗證了模擬方法的合理性。因此,可將此研究方法及物理模型應用于該光伏組件積灰特性研究。模擬選用三種粒徑,積灰密度模擬結果與實驗結果相對誤差范圍在3%~23.1%,差異產生的可能原因如下:(1)真實實驗情況風速不能時刻保持勻速,在模擬時流場計算進行了簡化,從而使模擬值與實驗值出現了一定差異;(2)自然積灰實驗中落在光伏組件表面上的顆粒粒徑并不均勻,模擬時將粒徑簡化為單一尺寸分別進行,造成實驗值與模擬值的不完全一致;(3)受計算機資源限制,難以在模擬中完整再現整個自然積灰過程,造成實驗值與模擬值存在差異。

3 自然積灰數值模擬及結果分析

3.1 確定單值性條件

根據影響太陽能光伏組件積灰密度的不同因素,建立了四種不同安裝傾角的光伏組件模型(15°,30°,45°,60°)作為研究對象,模擬相關參數設置與實驗過程基本類似。基于研究前提為低風速環境下,故模擬選取的風速值為1.0、1.5、2.0、2.5 和3 m/s,顆粒直徑為20、25 和30 μm。

3.2 低風速環境下光伏組件積灰特性模擬結果對比分析

3.2.1 風速對于光伏組件整體積灰密度的影響分析

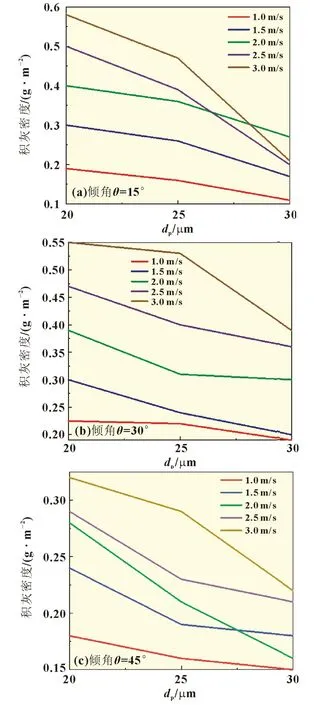

圖4 為不同粒徑及安裝傾角時太陽能光伏組件積灰密度隨風速的變化。由圖4(a)可知,20 μm 粒徑顆粒積灰密度在四種安裝傾角類型的太陽能光伏組件上均隨風速升高而增加,15°傾角光伏組件在風速達到1.5 m/s 后積灰密度超越30°成為低風速環境下20 μm 顆粒積累量最高的光伏組件。圖4(b)及圖4(c)中:除風速由2.0 m/s 提升至2.5 m/s 時,25 μm 粒徑顆粒在60°安裝傾角上積灰密度出現小幅下降外,其余工況下該粒徑顆粒積灰密度均隨風速升高而增大;當安裝傾角為15°和60°時,30 μm 粒徑顆粒分別在2.0 和1.5 m/s 風速下達到沉積最大值。通過觀察積灰密度變化規律可以發現,25 及30 μm 粒徑顆粒隨風速升高更易沉積在30°安裝傾角的光伏組件上。

圖4 不同粒徑及安裝傾角時積灰密度隨風速變化

針對同一種粒徑的顆粒,環境風速上升會使其受到的曳力增加,從而增加顆粒對于風的依附性,使其更易保持原運動軌跡;但由于風速增大,使顆粒的動能也隨之增大,導致已沉積粒子被吹落和發生反彈的概率提高。由于環境風速增加對于顆粒沉積的雙重影響,致使積灰密度變化趨勢在達到一定風速后最終都向平緩減弱方向發展。

綜合分析圖4,風速改變對大粒徑顆粒積灰密度變化的影響高于小粒徑顆粒,且總體上低安裝傾角光伏組件由于斜面坡度較緩,與風的接觸面積較小,其自清潔能力弱于高傾角光伏組件,所以更易造成灰塵積累。因此,對于清洗成本較高或所處風速環境普遍在2.0 m/s 以上的光伏組件,可考慮適當增加安裝傾角以減小顆粒沉積。

3.2.2 顆粒粒徑對于光伏組件整體積灰密度的影響分析

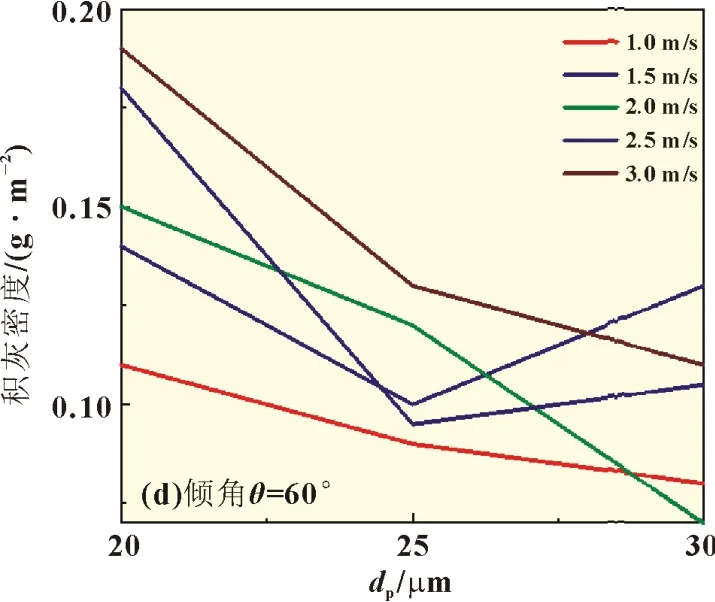

顆粒粒徑會影響粒子所受重力及曳力,從而使積灰密度發生改變。圖5 為光伏組件積灰密度在不同風速及安裝傾角時隨顆粒粒徑的變化情況。由圖5 可知,除安裝傾角為60°的光伏組件外,在風速和安裝傾角相同時,光伏組件表面積灰密度整體隨粒徑增大呈減小趨勢。安裝傾角為60°時,風速為1.5 及2.5 m/s 情況下,光伏組件表面積灰密度隨粒徑增加先減小后增大,可能原因是:粒徑增大導致單位空氣體積內的顆粒數量減少,使積灰密度出現先減小的趨勢,但在此兩種特定風速作用下,大粒徑顆粒與60°安裝傾角光伏組件表面的碰撞作用增強,又為沉積創造了有利條件,粒徑與風速二者的綜合作用導致了這種積灰情況出現。

圖5 不同風速及安裝傾角時積灰密度與顆粒粒徑的關系

相同條件下,顆粒粒徑為20 μm 時,各安裝傾角光伏組件表面積灰量最大。原因在于低風速環境中,積灰過程中顆粒的沉降作用占據主導,此時更利于小粒徑顆粒沉積。

對比圖5 各子圖還可看出,不同風速和粒徑時,風速越大粒徑越小,安裝傾角低于60°的光伏組件積灰量越大;而60°安裝傾角的光伏組件對于小粒徑顆粒的沉積量最小,其對20 μm 粒徑顆粒的積灰密度最大值約為0.18 g/m2,與同等條件下其他三種傾角的沉積情況相比減少了43%~69%。因此,在灰塵顆粒粒徑普遍較小的地區,可考慮布置60°安裝傾角的光伏組件減小顆粒沉積。

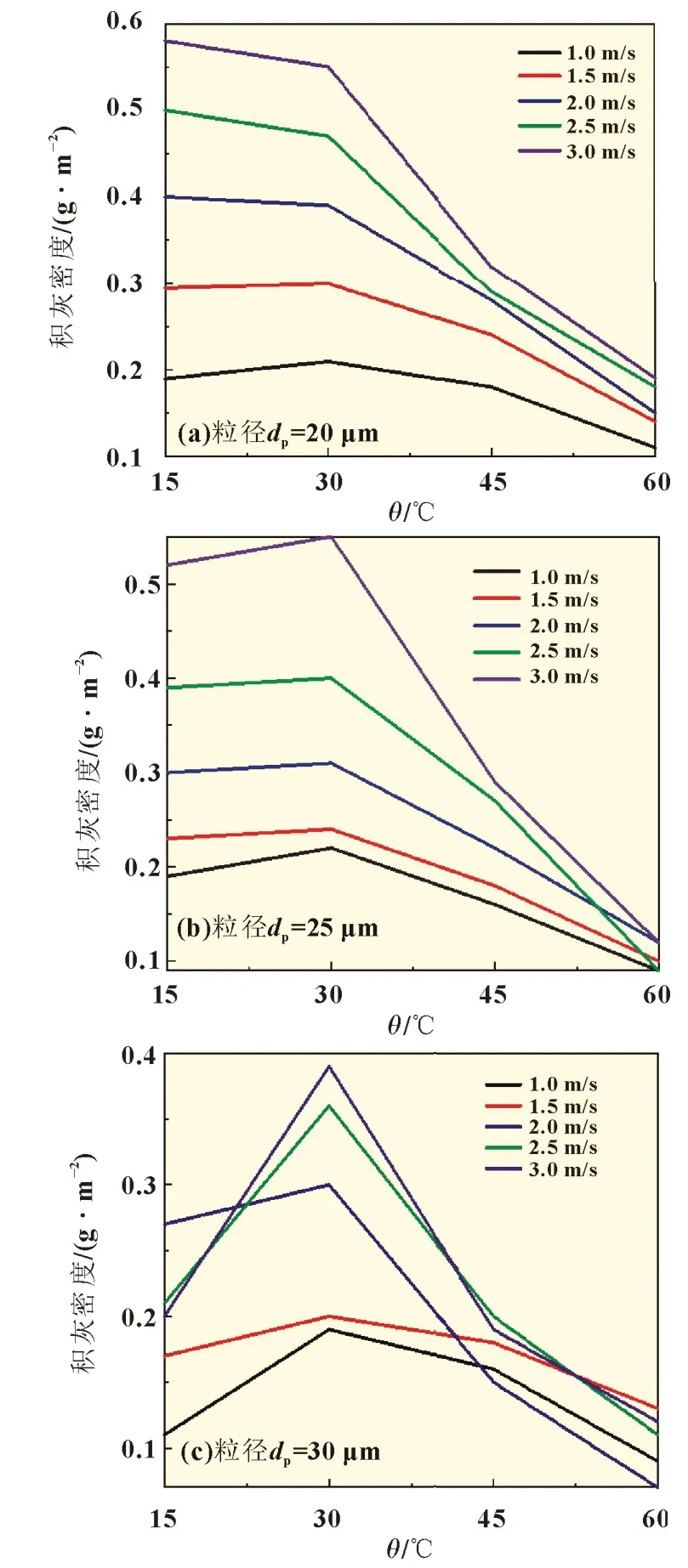

3.2.3 安裝傾角對于光伏組件整體積灰密度的影響分析

提高安裝傾角會加大光伏組件與風的有效接觸面積,使顆粒與光伏組件接觸的機會增加,更易沉積于光伏組件表面;但安裝傾角提高,同樣使顆粒沿光伏組件斜面方向的受力增加,繼而提高了顆粒滾落光伏組件的可能性。

圖6 為處于不同風速時的光伏組件積灰密度隨傾角變化情況。由圖6 可以看出,相同風速下,不同粒徑的顆粒積灰密度由低安裝傾角至高安裝傾角總體均保持下降趨勢。當安裝傾角由15°提高至30°時,20 μm 粒徑顆粒的積灰密度隨風速上升先增加后減少,但變化幅度最大不超過5%;25 μm 粒徑顆粒積灰密度隨風速增加而提高,其在不同安裝傾角光伏組件表面上積灰密度上升速率基本一致,約為6%。20 μm 顆粒灰塵積累量變化隨風速提高呈現出先升高后降低的趨勢,原因是安裝傾角提高后顆粒受力增加的效果逐漸增強,不利于顆粒沉積。對于25 及30 μm 粒徑的顆粒,因安裝傾角提高造成的光伏組件與風的有效接觸面積增加使灰塵粒子更易沉積于光伏組件表面。

圖6 不同風速及粒徑下積灰密度在各安裝傾角上的分布情況

安裝傾角由30°繼續提高,各粒徑顆粒積灰密度均隨安裝傾角提高而降低,此時對于三種不同粒徑的顆粒,其沿斜面受力增加的影響占據主導,致使灰塵積累量隨安裝傾角提高顯著下降。

綜合分析圖6 各子圖,安裝傾角為30°的光伏組件積灰量在同等條件下幾乎均為最大值,此種安裝傾角可能是低風速環境下光伏組件表面顆粒沉積的最佳環境;另外小粒徑顆粒在15°及30°安裝傾角的光伏組件上積灰密度相差極小,約在5%~6%之間。因此,若粒度分析結果顯示光伏組件所處環境小顆粒粒徑占比較多,如后者較前者收集太陽能的本領更強且有其他因素限制無法將安裝傾角布置為30°以上,可考慮選擇30°安裝傾角;從減小顆粒沉積造成的功率損失角度分析,選用安裝傾角為30°及以下的光伏組件時應提高清洗頻率或考慮提高傾角。

4 結論

積灰密度模擬結果與相應實驗結果隨風速的變化趨勢基本一致且數量級相同,其相對誤差亦較小,驗證了研究方法的合理性。小粒徑時,積灰密度隨風速增加而增加且增速趨緩,呈線性變化;大粒徑時,只有30°安裝傾角的積灰密度隨風速穩定增長,其余工況積灰密度先增大后減小再增大,呈非線性變化。對于安裝傾角低于60°的光伏組件,其積灰量總體上與風速呈正比,與粒徑呈反比;60°安裝傾角光伏組件對于小粒徑顆粒的沉積效果最差,在顆粒粒徑普遍較小的地區可考慮將安裝傾角布置為60°。整體上,小粒徑顆粒在低風速環境中更易沉積于安裝傾角較低的光伏組件表面,如清洗成本較高,可考慮適當增加安裝傾角以減小光伏組件表面顆粒沉積。大部分工況下積灰密度均在安裝傾角為30°的光伏組件表面上達到最大值,此時出于減小功率損失的目的應提高光伏組件清洗頻率或變更安裝傾角。