產學研背景下天津師范大學科普基地能力建設與實踐成效

劉 通,楊丁晨

(天津師范大學 天津300387)

0 引 言

《關于科研機構和大學向社會開放開展科普活動的若干意見》指出,科研機構和大學將科研設施、場所等科技資源向社會開放開展科普活動,是將科技進步惠及廣大公眾,有利于提升我國科普能力,增強公眾創新意識,提高公眾科學素質,營造創新的社會氛圍,培養科技后備人才[1]。因此,高校中科普基地的建設具有重要意義。但近年來隨著高校科普基地數量的增長,其發展問題日漸顯現。

1 高校科普基地存在的問題及建設方向

高校科普基地具有雙重任務,對內推動高校科研成果研發,為人才培養提供應用型平臺;對外輸出研發成果,以科技創新推動科學宣傳,達到普及目的。高校科普基地相對社會科普基地而言,優勢與問題并存,高校科普基地具有豐富的科研人力資源與專業硬件優勢,其能力建設的思想認識在“創新、融合、特色”等方面存在不足,存在管理體制、活動形式等方面的諸多問題。往往表現為:未能充分發揮高校的廣闊資源平臺優勢,未能定位自身主要功能及服務方向,未能形成自身開展科普教育活動的特色體系[2]。

作為高校科普基地建設的重要發展方向,應研、產、學貫通融合,形成全方位銜接的發展模式。“研”指借助社會單位的良好平臺及資源,高等學校開發相關科學技術,完成對研究方向的規劃,以研究成果推動社會系統整體發展;“產”指包括高校在內的多個社會單位尋求更適合共同發展的合作模式,以高校的人才、研究成果輸出作為共同發展的原動力,也為高校提供研究和人才開發的資源;“學”指高校人才培養能更加適應社會各界的需求,在更好地服務社會的同時反哺高校。

2 科學體驗館簡介

天津市科普基地——天津師范大學物理與材料科學學院科學體驗館(以下簡稱:科學體驗館)依托天津市物理實驗示范中心的學科專業及高新技術平臺,科學體驗館結合自身特色,明確發展方向,針對目前青少年科學教育存在的諸多問題(如由于科技教師、輔導員一般由其他教師兼任且專業水平不足造成的師資力量短缺;由于缺少系統的、成體系的符合青少年認知發展規律的課程資源產生的科學教育資源不足等),確定重點開展服務于青少年的科學普及工作,同時以人才培養與科研產出形成特色體系。2014年以來,科學體驗館以“童趣—開悟—探究(實踐)”為設計的總思路逐步建立。隨著科普基地的獲批,2017年形成集科學探究、科學普及、科學教育、科學體驗于一體的專業場館。場館現有設施完善、理念先進的實驗教學面積 1500m2。科學體驗館建立有大學生科普團隊——新時代科普實踐團,為科普活動開展、科普人才培養、科普成果研發提供保障。

3 科普基地能力建設路徑分析

科普場館建設要在增強硬件設施、專業團隊建設的同時,大力開展科普活動。科普基地的建設歸結為自身能力建設與服務能力建設,內外兼修形成科普基地發展的新格局。

3.1 自身能力建設

對于科普基地來說,自身能力建設著眼于人才培養軟實力與合作建設硬實力 2個方面,“軟硬結合”打造基地發展兩翼,形成多維度的發展體系[3]。

作為科學類場館,可持續發展的基礎設施建設是科普基地發展的重要部分,否則科普基地開展科學普及工作所需要的科技體驗感、知識科學性都無法滿足。科學體驗館與北京海碼課堂教育科技有限公司等國內多家教育科技企業建立合作關系,開拓“校企結合”新思路,在收獲技術支持的同時,也為合作企業帶來廣闊的受眾市場。自身能力建設不僅聯系到物化的硬件建設,還促進跨學科的合作交流。

人才是推動社會發展、組織進步的重要資源與保障,高校承載著人才培養的基本職能。高校科普基地有義務培養學生投身科普公共事業的興趣與責任心,學生在校是否養成科技傳播的習慣和思維方式將會影響他們在社會中對科普的態度。

3.2 服務能力建設

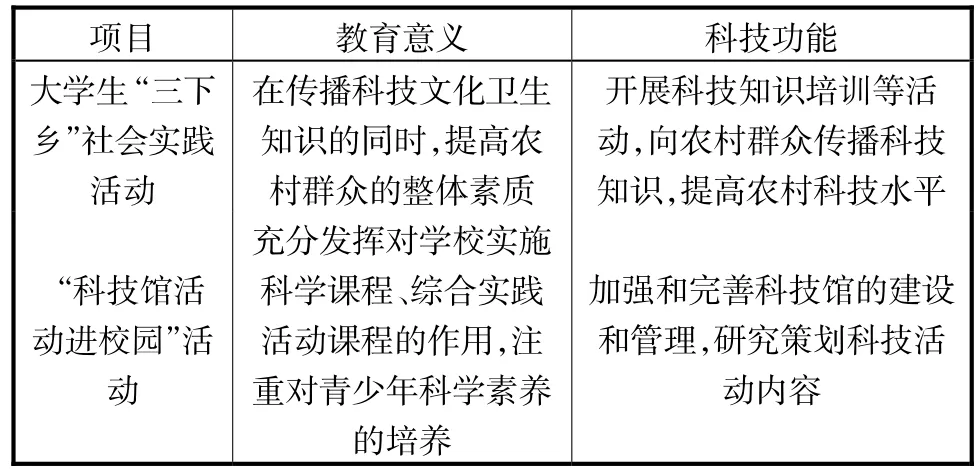

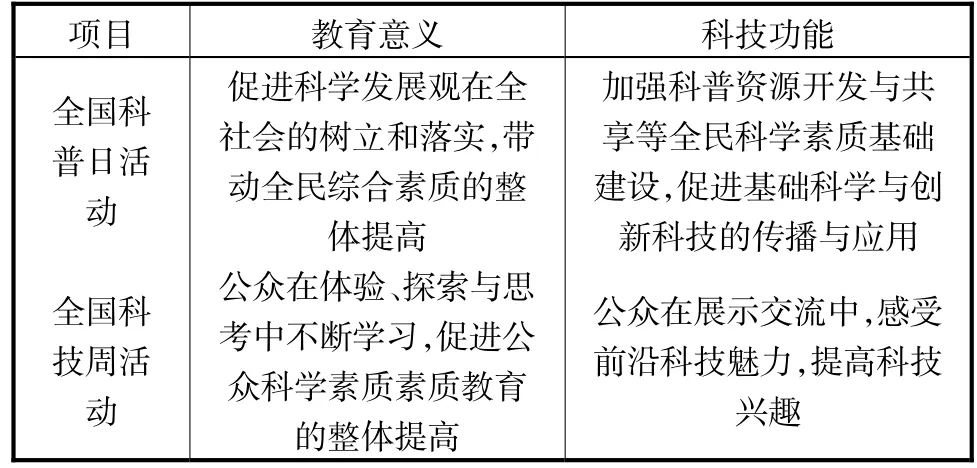

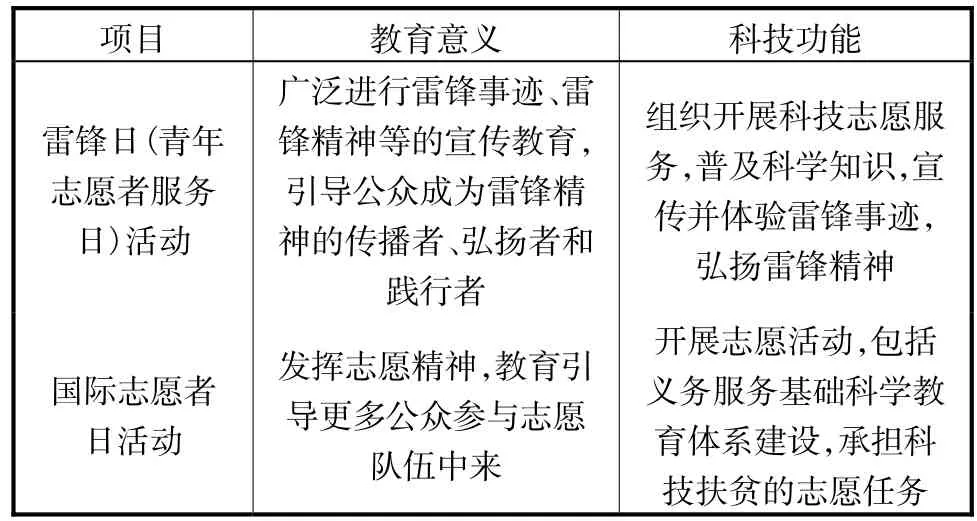

科普基地是弘揚科學精神、普及科學知識、傳播科學思想和科學方法的重要載體,科普活動是科普基地開展工作的重要途徑。科普基地服務能力建設主要體現在開展形式多樣、主題鮮明、目的明確的科學普及活動。高校科普基地的特殊定位決定了開展活動需在兼顧教育意義的同時賦予其科技功能。科學體驗館開展的主要服務活動包括:特定區域對象的科學普及活動(表1);面向社會公眾的科學普及活動(表2);承載特殊意義的科學普及活動(表3)[4]。

表1 特定區域對象的科學普及活動Tab.1 Science popularization activities for specific area objects

表2 面向社會公眾的科學普及活動Tab.2 Science popularization activities for public

表3 承載特殊意義的科學普及活動Tab.3 Science popularization activities bearing special significance

4 科普基地實踐成效

科學體驗館自建立以來,以科普教育資源的研發、高校人才培養、實踐供需產業鏈打造與運營分別作為研、學、產的 3個關鍵點,形成“研為產用、產為學做、學為研輸”的循環發展模式,連點成線,循環優化運營,持續推動科普基地服務能力提升。

4.1 立足師范高校,研發科普教育資源

天津師范大學作為師范類高校,承擔培養未來教師的任務,對其所設立的科普基地的要求也由科學人才培養聚焦為科學教育人才培養,與此偕行的科普科研成果也由面向全年齡受眾的普適型科普資源向著重于針對青少年的科學教育資源遷移。在此目標下,科學體驗館組建專家教師團隊帶領科學體驗館學生團隊開展針對青少年的科學教育資源的研發工作。

科學體驗館團隊充分利用天津師范大學教師教育平臺特色,發揮科學教育領域研究優勢,將基于科學教育的專業理論與科研創新有機結合。依據《義務教育小學科學課程標準》《義務教育中學物理課程標準》,以“學習科學知識、掌握實踐方法、體驗操作過程、達到學習目標”的項目式科學學習全過程為設計思路,結合 STEM 理念,體現跨學科融合思想,聚焦創新思維培養,打造出獨具科普基地特色的課程體系。結合學生對科技的興趣,培養創新型人才。課程資源的設置對標青少年科學學習,內容設置科學合理,作為對標學校科學課程學習的輔助性學習資料,為中小學科學教育發展提供了堅實的推動力,以可行性切實應用于教育一線。

4.2 打造產業模式,輸出科技文化成果

科學體驗館科學教育資源通過“送課式”輸出中小學校,提供“訂單式”培養方案,對口銜接中小學對于通過科學教育提高學生科學素養的需求,打造“大中小銜接”課程資源供需產業鏈,與天津市逸陽國際學校等 10余所中小學建立合作關系,定點、定量、定性輸出課程資源。以實踐教學為輸出手段的產業鏈可以更深入了解中小學的需求所在。此外,科學體驗館邀請行業專家、技術人員建立了“專業教學培訓團隊”,根據青少年培養的要求和特點,與學校任課教師共同參與課程教學計劃的制定和調整。

科學體驗館采取“迎進來”“走出去”的活動形式,與社會公眾、合作學校、社區、鄉村搭建單鏈互動模式,擴大自身科技文化產業規模。“迎進來”迎社會公眾尤其是青少年進科學體驗館參與科學普及活動;“走出去”下社區鄉村傳播科學知識。

科普資源服務供需產業鏈終端收效顯著,中小學生在教師引導下自主實踐,有效地掌握科學知識,學習科學方法,培養出探究能力與創新思維。具有專業特色的實踐教學體系可使具體資源與其對應的教學內容相結合,形成合作辦學、合作育人、合作發展的創新產業模式。

4.3 培養高校人才,充實全域科普力量

通過科普實踐教學、科學普及活動的開展,基地大學生的實踐能力、溝通能力得到良好的鍛煉,其學科專業能力及科學素養也得到了提升與培養。實踐教學對于師范生的培養也有著先行作用。

科學體驗館立身師范類高校,將育人功能進一步加強。基地成立新時代科普實踐團,搭建學生參與科研創新與實踐應用的橋梁。聘請多位教授、專家組建“專家庫”提供專業指導,以“專家庫”為根系,基地大學生為枝葉,打造“樹”狀團隊研發模式。“專家庫”提供理論支持,大學生進行社會實踐,開展科學普及活動。通過學生參與科普工作開展,發揮“實踐育人”功效,增強學生的實踐能力與綜合素質。社團形成“項目化”人才培養模式,建立“以興趣為出發點的研究方向確立” “以階段性考核為分區點的研究成果考察”到“以成果轉化與輸出為終止點的研究項目總結”的具體開展路徑。

基地組織學生參加專業技能、科學知識比賽,實現學生能力水平的提高,同時引導學生應用所學所得開展科技創新,做到學以致用,學用相長。以科學競賽為驅動,實現良好的學風建設導向,形成以推動自身發展為核心,優化服務能力為目的,實現人才培養為宗旨的“以賽促學,以學促用”綜合型人才培養體系。基地通過科學教育資源供需產業鏈,在中小學校的實踐教學基地搭建教學環境,輸送大學生開展實踐教學,直接提高學生的教學能力,積累教學經驗。學生在成長與收獲后,用自身經驗與能力反哺基地,為產業鏈的優化運營貢獻力量,做到“學為研輸”模式的互利雙向發展。

5 結 語

高校科普基地的普及與建設是一個長期的、任重而道遠的系統工程。高校科普基地建設應以“研為產用、產為學做,學為研輸”為具體思路,以靈活多樣的運營服務形式,長期堅持開展校內外科普活動,服務于社會科學普及工作。作為我國人才培養和科學普及的主要基地,各大高校應大力發揮各自的優勢特色,積極實踐,勇于創新,做好科普基地的建設與服務工作,使高校優秀科研人才和科技資源得以充分利用,努力促進全民科學素養的提升[5]。