基于核磁共振技術的火山巖油藏驅油特征試驗研究

——以XQ井區為例

張宗斌,邱子剛,米熱尼沙·吐爾遜,華美瑞,劉德華,屈亞光,葉習文

1.中國石油新疆油田分公司勘探開發研究院,新疆 克拉瑪依 834000 2.長江大學石油工程學院,湖北 武漢 430100

火山巖油藏儲層具有巖性種類繁多、孔隙結構復雜、非均質性強的特點[1-3]。新疆XQ井區油藏為典型火山巖中孔、低滲儲層,開發后期開采難度大,制定合理注采技術方案,有利于提高油氣采收率[4,5]。結合前人開發經驗[6-8]發現,研究多采用物理模擬驅油試驗,或者數值模擬方法分析不同驅油方式下的油藏采收情況,未能從微觀尺度上分析不同驅替過程油水變化情況 。綜合來看,對于利用核磁共振技術和物理模擬驅油試驗,結合不同驅油方式,通過核磁共振橫向弛豫時間(τ2)譜,從微觀尺度動態分析驅油效率隨流體注入量變化,以及觀測不同驅油方式下不同孔隙油水賦存情況研究較少。為此,筆者以物理模擬方法為手段,利用核磁共振技術,直觀分析不同驅油方式下油水賦存情況以及不同驅油方式下驅油速度和驅油效率變化規律,探索不同驅油方式下油氣采收特征。

1 試驗原理

核磁共振技術被廣泛應用于低滲透致密儲層試驗評價各個方面[9-11]。如果原子核系統在受到一個不同方向的電磁場作用,磁化強度就會偏離原來的平衡位置,產生與原磁場方向垂直的橫向磁化強度,同時與原磁場平行的縱向磁化強度也將減小。當這個電磁場去掉之后,核系統的不平衡狀態并不能維持下去,而要向平衡狀態恢復。原子核從激化的狀態恢復到平衡排列狀態的過程叫弛豫過程[12],這個過程遵循指數變化規律,其時間常數稱為弛豫時間[12]。τ1(縱向弛豫時間)、τ2分別為核磁化強度縱向分量和橫向分量恢復過程的時間常數。τ2是能夠反映巖石孔隙結構變化的參量,當采用短核磁共振回波時間參數且孔隙只檢測單一流體時,τ2與孔隙尺寸呈正比[13]:

(1)

τ2分布圖實際上反映了孔隙尺寸的分布:孔隙小,則τ2小;孔隙大,則τ2大。在進行驅油試驗時,事先利用試驗油樣進行定標,利用最小二乘法對測得的巖心含油量和核磁峰面積進行擬合,可以得到油量與信號量的標準無量綱關系。

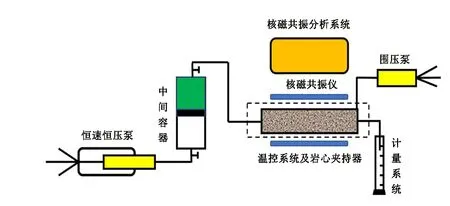

根據前人經驗[14],依據橫向弛豫時間不同,可將巖心對應不同半徑孔隙分為小孔隙、中孔隙、大孔隙,結果見表1。

表1 不同類別孔隙對應的τ2和孔隙半徑

2 試驗樣品及測試流程

2.1 試驗材料及設備

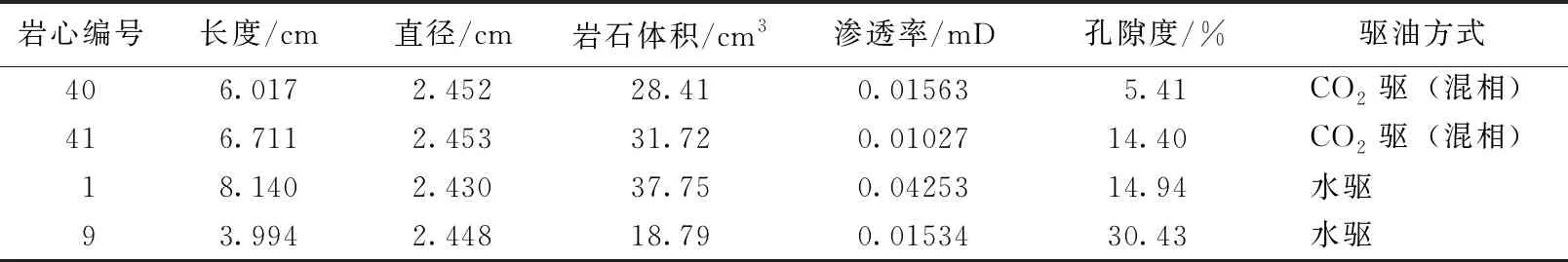

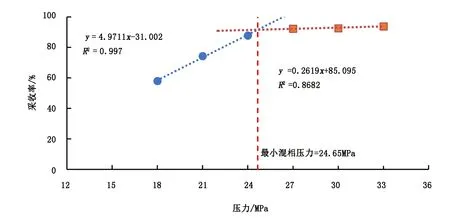

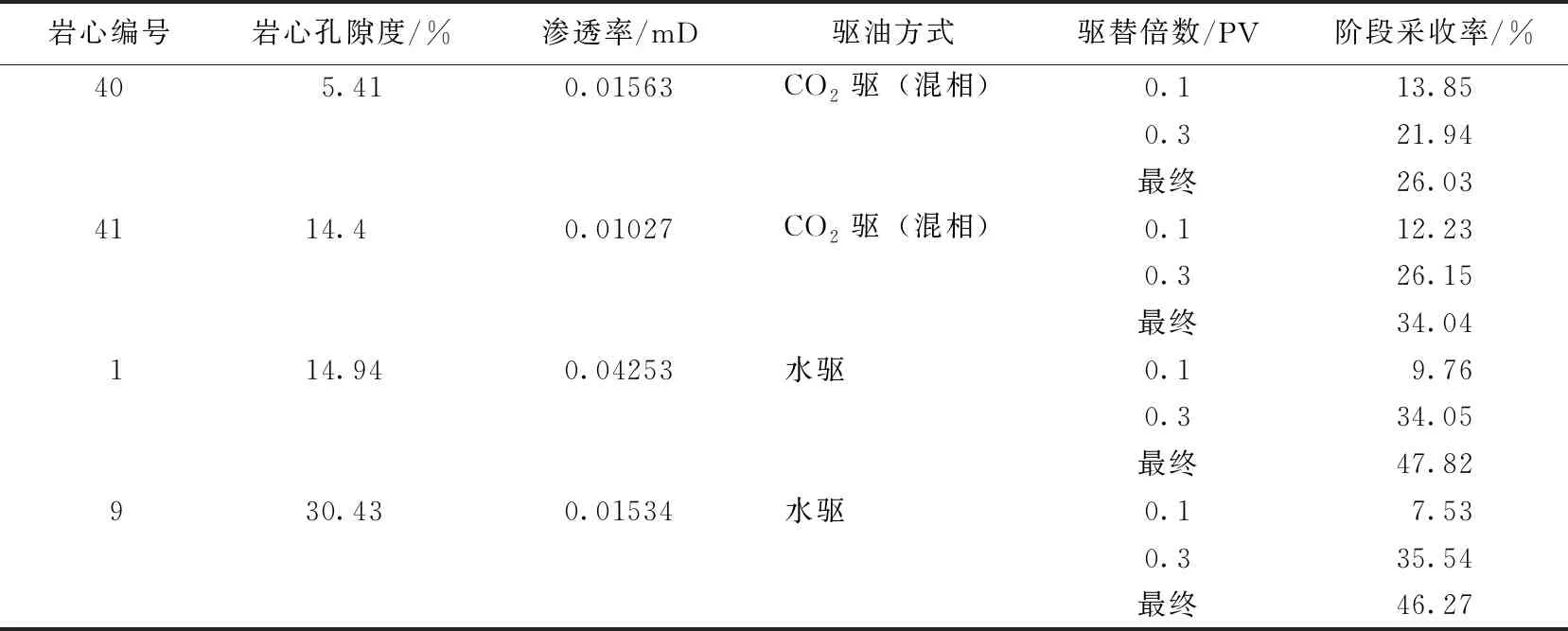

試驗巖心取自新疆XQ井區石炭系儲層,巖性為安山質火山角礫巖,考慮不同驅油方式下巖心孔隙度和滲透率對于驅油效率有一定影響,結合試驗儀器對于樣品的物性要求,從21塊巖心中優選出4塊巖心,巖樣具體物性見表2。試驗條件:地層壓力27MPa,溫度60.7℃;試驗用油數據來自井區地面原油,密度0.851g/cm3,黏度10.5mPa·s,配制模擬油(必須新鮮,防止氧化)。試驗用水作無H+處理,即選擇去H+水。根據該次試驗條件,試驗用CO2在混相壓力下注入(通過細管試驗模擬油最小混相壓力為24.65MPa,見圖1)。預處理加壓儀器:HX-Ⅱ型真空加壓飽和儀;驅替飽和油儀器:40MPa夾持器、雙缸泵(HX-Ⅰ型環壓跟蹤泵);驅替試驗使用儀器:MacroMR12-150H-I大尺寸核磁共振高溫高壓成像分析儀,紐邁分析儀器股份有限公司生產,共振頻率12.798MHz,磁體強度0.3T,驅替線圈直徑為100mm,允許驅替樣品直徑規格25mm,磁體溫度為32℃。

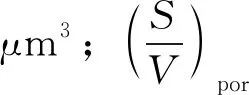

表2 驅油核磁共振巖心物性表

圖1 地層原油注CO2最小混相壓力試驗結果Fig.1 Experimental results of minimum miscibility pressure of formation crude oil injected with CO2

圖2 巖樣核磁共振試驗測量示意圖 Fig.2 Schematic diagram of nuclear magnetic resonance measurement of rock samples

2.2 試驗步驟

試驗過程按照《巖心分析方法》(SY/T 5336—2006)[15]和《巖樣核磁共振參數實驗室測量規范》(SY/T 6490—2016)[16]嚴格執行。具體試驗流程如下:

1)將巖樣置于60℃的烘箱中,烘24h,使用電子天平稱取各巖心樣品質量,記錄為烘干樣質量;測量巖心長度、直徑、孔隙度等常規物性參數。

2)在地層溫度、壓力條件下油驅水過程飽和油水,含油飽和度54%。

工程機械電氣及自動化維護技術其中的一個重要功能就是遠程在線監測電氣設備,由于我國科學水平欠缺,達不到要求,所以我們就必須加大對電氣自動化的研究的投入力度,設計者腦子要活泛,可以采納新概念,主動學習和借鑒國外的技術水平和經驗,促進我國工程機械電氣自動化的發展,進而實現自主創新。

3)進行τ2譜測試,記錄測試飽和后的油水分布。

4)注入液態CO2或去H+水,CO2注入速度0.05mL/min,去H+水注入速度0.01mL/min。

5)每隔2min記錄產出油量數據,分別在注入0.1、0.2、0.3、0.4、0.5PV數時進行核磁測試,分析在注入不同PV數時巖心不同孔隙內的油水分布情況。

6)將τ2譜曲線進行計算轉換,轉換為不同注入體積下油水在不同孔隙內的分布數據。

7)更換試驗巖心,更換注入流體,重復步驟2)~6)開展水驅試驗。

3 試驗結果及分析

3.1 驅油過程τ2譜對比分析

核磁共振測試只能檢測到模擬油中氫核信號,可認為飽和水狀態下τ2譜為巖心孔隙分布圖。隨著注入巖心中流體PV數增加,巖心中模擬油被不斷驅替出來,表現在τ2譜特征為隨著PV數逐漸增大,τ2譜線逐漸下降,2條譜線之間面積差值即為驅出模擬油體積,通過分析飽和油狀態、不同PV數以及最終狀態對應τ2譜線特征,可得到巖心孔隙含油量變化特征。

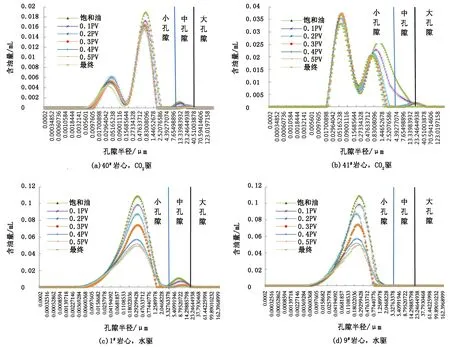

CO2驅油試驗時,40#巖心τ2譜總體上表現為三峰特征,分析飽和狀態下τ2譜(見圖3(a))可知,原油在小、中、大孔隙中體積分別為0.5667、0.0139、0.0002mL,分別占整個巖心總孔隙體積的97.56%、2.40%、0.04%,最終狀態下小、中、大孔隙中原油量分別為0.4275、0、0.0044mL,即小、中、大孔隙中采出油體積分別為0.1392、0.0139、-0.0019mL,總體采收率為26.33%;41#巖心τ2譜表現為雙峰特征,分析飽和狀態下τ2譜(見圖3(b))可知,原油在小、中、大孔隙中體積分別為1.5679、0.1280、0.0112mL,分別占整個巖心總孔隙體積的91.84%、7.50%、0.66%,最終狀態下小、中、大孔隙中原油量分別為1.126、0、0mL,即小、中、大孔隙中采出油體積分別為0.4419、0.1280、0.0112mL,總體采收率為33.04%。

圖3 不同巖心不同驅油方式時的τ2譜變化圖Fig.3 The change map of τ2 spectra of different cores with different oil displacement modes

水驅油試驗時,1#巖心τ2譜表現為雙峰特征,分析飽和狀態下τ2譜(見圖3(c))可知,原油在小、中、大孔隙中體積分別為3.8670、0.1733、0.0010mL,分別占整個巖心總孔隙體積的95.69%、4.29%、0.02%,最終狀態下小、中、大孔隙中原油量分別為2.1086、0、0mL,即小、中、大孔隙中采出油體積分別為1.7584、0.1733、0.0010mL,總體采收率為47.82%。

通過CO2驅和水驅試驗過程中τ2譜變化特征可知,試驗巖心孔隙構成主要為小孔隙,少量為中孔隙和大孔隙,油相主要分布在小孔隙區域,小孔隙為主要產油貢獻區。隨著注入PV數不斷增大,τ2譜有逐漸左移的趨勢,這說明在驅油過程中,注入流體先是將大孔隙中原油置換出來,然后小孔隙和中孔隙內原油進入大孔隙之中,最后小孔隙中原油才被驅替出來。總體來看,該區塊巖心水驅方式采收率(46.27%)高于CO2驅總體采收率(33.88%),也即是水驅較CO2驅原油動用程度高。

3.2 不同驅油方式下巖心孔隙油水分布情況

通過分析驅替過程中巖心孔隙內油水分布特征,可以明確不同驅油方式下不同孔隙的主要采油貢獻區域和油水流動優勢通道,能夠為油田針對不同尺度孔隙采取相應措施提高原油采收率提供一定的理論依據。

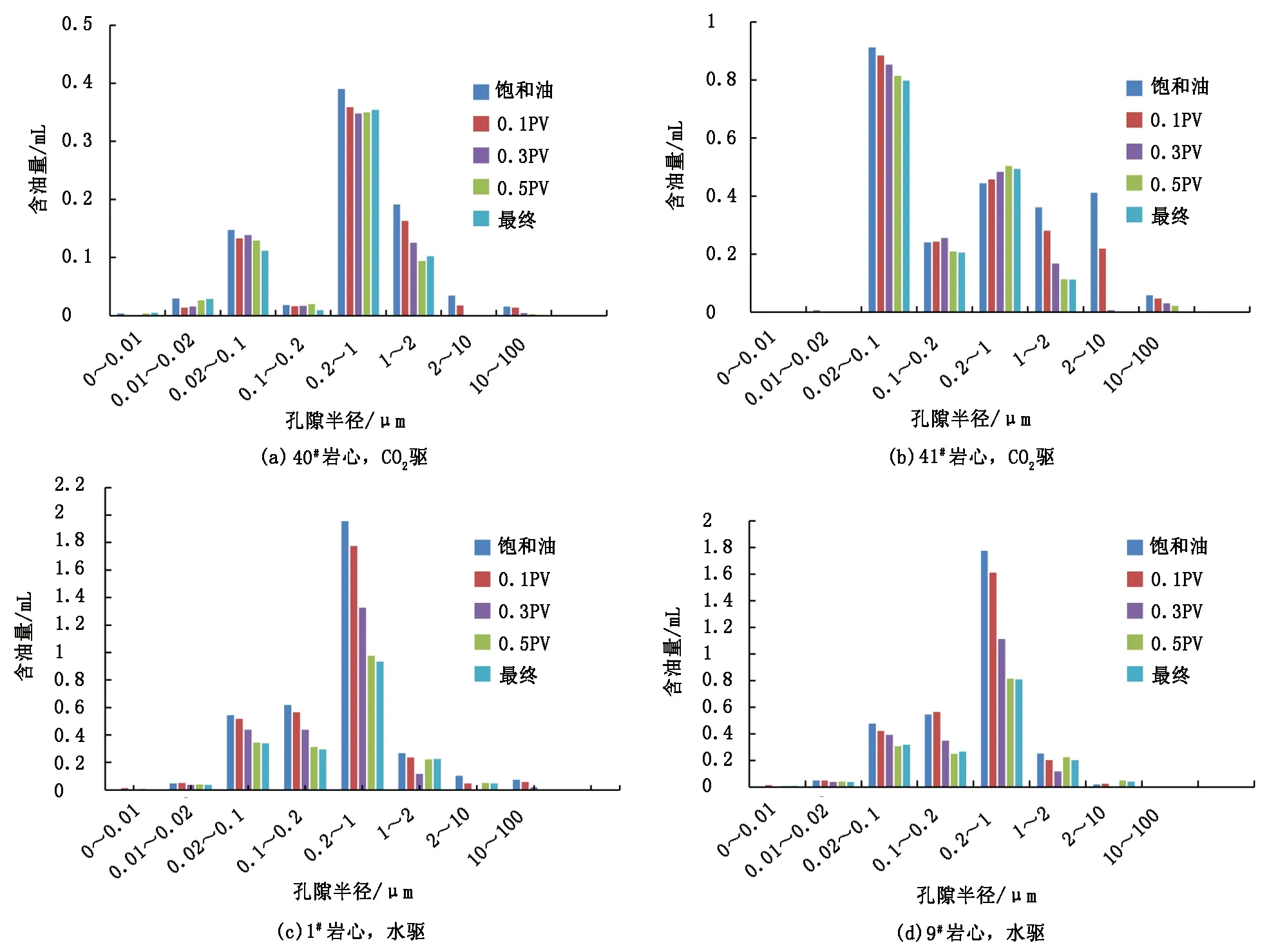

通過圖4可以看出,不管是CO2驅還是水驅,巖心孔隙內油水分布規律大致相同。總體上來看,驅替作用主要發生在孔隙半徑0.02~2μm的小孔隙區域,小孔隙在整個驅油過程中占有優勢地位。總體上來看,隨著注入流體PV數不斷增大,孔隙內含油量逐漸減小,且孔隙半徑0.02~2μm(小孔隙)中含油量變化較大。

圖4 不同巖心不同驅油方式下不同孔隙半徑對應的含油量變化圖Fig.4 The change chart of oil content of different pore radius of different cores under different oil displacement modes

分析CO2驅和水驅2種驅替方式差異點,雖然2種驅替方式主要發生場所都在小孔隙區域,但具體的采油貢獻區還是有細微的差別。CO2驅油過程中,孔隙半徑0.02~1μm和1~2μm孔隙中含油量下降明顯, 41#巖心孔隙半徑0.2~1μm孔隙含油量甚至有小幅上升(見圖4(b)),依據CO2驅油機理, 將CO2注入小孔隙后,部分原油被驅替或萃取,但進入更大孔隙后,由于是氣液兩相,氣體流動不能很好地進行活塞驅,氣體流動阻力小于油相,導致在0.2~1μm孔隙中油相滯留,油相飽和度有所上升;對比水驅油巖心1#和9#,不同孔隙的油水驅過程中均有油被驅替出來,孔隙半徑0.02~1μm孔隙中含油量下降明顯(見圖4(c)、圖4(d))

3.3 不同驅油方式下驅油效率對比

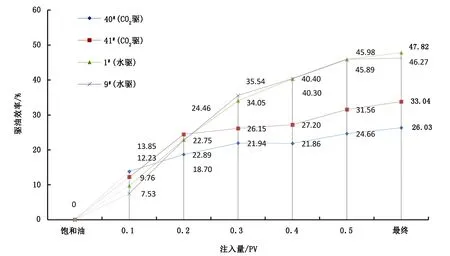

整理相同驅替倍數下不同驅油方式對應驅油效率(見圖5),對于明確采用何種采油方式進行生產具有一定的參考意義。

圖5 不同巖心不同驅油方式下的驅油效率Fig.5 Oil displacement efficiency of different cores under different oil displacement methods

CO2驅油過程中,總體上巖心驅油效率隨著注入流體PV數增大而上升。40#巖心在注入0.1PV時驅油效率上升幅度最大,為13.85%,在注入0.2PV時驅油效率達到18.7%,占最終驅油效率的71.18%,注入0.2PV之后驅油效率上升幅度變緩,最終驅油效率為26.03%;41#巖心在注入前0.2PV時驅油效率上升幅度最大,0.1PV時驅油效率為12.23%,0.2PV時驅油效率為24.46%,最終驅油效率71.86%,注入0.2PV以后,驅油效率上升幅度變緩,最終驅油效率為34.04%。

水驅油過程中,總體上巖心驅油效率也是隨注入PV數增大而逐漸上升。1#巖心和9#巖心在注入0.3PV時上升幅度最大,此時1#巖心驅油效率為34.05%,占總驅油效率的71.20%,最終驅油效率為47.82%;9#巖心驅油效率為35.54%,占總驅油效率的76.81%,最終驅油效率為46.27%。

對比2種驅油方式的驅油效率(見表3),可以看出巖心驅替作用主要發生在驅替初期流體注入量為0~0.3PV時期,特別是CO2驅在流體注入初期采收率急劇上升,驅替初期采收率在總采收率中的占比高;相對而言,水驅在整個驅替過程中采收率變化較為平緩,呈穩步上升趨勢。

表3 不同巖心不同驅油方式下驅替效率

分析影響2種注采方式采收率變化和最終采收率大小的因素,首先是巖心物性參數的影響,40#巖心與9#巖心滲透率基本相同,40#巖心孔隙度遠小于9#巖心,40#巖心的采收率也小于9#巖心的采收率,41#巖心與1#巖心孔隙度基本相同,41#巖心滲透率小于1#巖心,41#巖心采收率小于1#巖心采收率,所以在一定程度上孔隙度和滲透率的大小與巖心的采收率呈正比關系;其次,由于CO2為氣體,擴散速率快,所以在流體注入初期,CO2驅采收率較水驅采收率上升幅度明顯。

總體來看,該區塊油藏2種開發方式的采收率都比較低,采用注水開發方式采收率高于注CO2開發。在實際生產開發過程中,可通過提高開采初期注入壓力和注入量的方法來提高采收率,節省時間的同時提高經濟效益。

4 結論

1)該區塊火山巖油藏原油主要賦存于小孔隙區域,同時小孔隙也是主要采油貢獻區域。

2)注CO2和注水開發最終采收率差異較大,注CO2開發最終采收率分別為26.03%和34.04%,注水開發最終采收率分別為47.82%和46.27%,注水開發方式優于注CO2開發,不同于常規砂巖油藏認識,建議采用注水驅油方式。巖石物性參數孔隙度與滲透率對于原油采收率有一定的影響,呈正線性關系,實際生產時應結合現場具體情況選取合適的注采方案。

3)驅替采油作用主要發生在流體注入量0~0.3PV時期,CO2驅較水驅在流體注入初期采收率上升幅度明顯,在制定實際開發方案時,可通過提高開采初期流體注入壓力和注入量來提高初始階段采出程度,提高經濟效益。