以高水平開放推動WTO改革

寇佳麗

2020年11月30日,世界貿易組織(世貿組織,WTO)上訴機構最后一位法官趙宏任期屆滿,正式離任。這意味著世貿組織的爭端解決機制暫停運行,也意味著以后國際貿易領域的爭端,將會面對無人解決的局面。作為世貿組織爭端解決機制的重要組成部分,上訴機構被譽為“皇冠上的明珠”,它的停擺再次令多邊貿易體制改革話題成為焦點。

上訴機構遭遇“寒流”

上訴機構是WTO爭端解決機制的一個常設機構,由7名法官組成,其主導的上訴審程序是WTO爭端解決機制的重大創新之一。由于上訴機構的裁決是終審判決,因此,由誰來擔任法官就顯得尤為重要。按照世貿組織目前的決策機制,每一位法官的遴選、連任都需要WTO全部成員的同意。

“WTO采取‘協商一致的基本原則,即所有成員一律平等,擁有‘一票否決權。爭端解決機制的運行,如法官遴選或連任,同樣要遵循協商一致原則,即在沒有任何成員提出反對意見的情況下,決議才能通過。實踐中,由于實力不同,并非每一個WTO成員都有駐日內瓦使團,也并非每一次會議所有164個成員全部都能參加,只要會議中沒人提出反對意見,提案就可以通過。”接受《經濟》雜志、經濟網記者采訪時,中國社會科學院世界經濟與政治研究所助理研究員張琳這樣解釋。

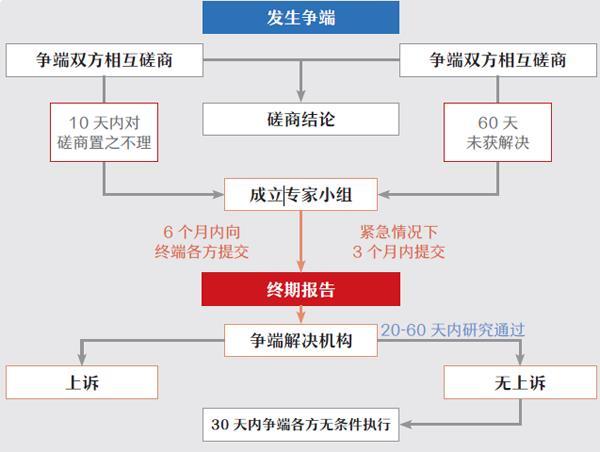

WTO爭端解決機制發揮著“國際貿易法院”的功能,實行兩審終審制。一審為專家組,二審就是上訴機構。當需要解決貿易爭端的成員對專家組報告(相當于一審裁判)不服時,可以向上訴機構申請二審。如今,因為沒有法官,上訴機構不得不停擺。而之所以走向“沒有法官”的局面,是因為美國持續阻撓上訴機構法官的遴選。

“美國迫使WTO上訴機構陷入癱瘓的根本原因是,現階段,上訴機構不符合‘美國優先的立場,不能夠最大限度地維護美國的國家利益,美國不再愿意接受司法獨立的爭端解決機制的約束。”張琳這樣說。

上訴機構是WTO爭端解決機制的最高裁決機構,是關乎WTO爭端解決機制能否正常運轉的核心。對該機構給予特別關注的WTO成員主要有兩類:一是大國,因為上訴機構體現了WTO內的利益博弈;二是使用爭端解決機制最多的利益攸關方,因為它直接關系到上訴案例中當事方的某些產業、企業的利益得失。

事實上,美國才是世貿組織爭端解決機制使用次數最多的國家。統計數據顯示,截至2018年11月,美國作為原告向WTO發起經貿訴訟120多例,其起訴案件的數量占全部案件總數的20%還多。

改革:談何容易

上訴機構的停擺令一部分人懷疑WTO的作用和影響力。不過,正如中國法學會世界貿易組織法研究會會長林中梁所言,共識性的看法是,WTO的未來是光明的,但要改革和發展。

國際貿易領域80%的基本制度和主要制度由WTO建立,維護現有多邊貿易體制意義重大。

WTO建立了“以規則為基礎”的全球貿易體系,通過削減關稅、市場開放等貿易自由化和貿易便利化措施,拉動全球經濟增長、改善世界人民福祉。

在WTO框架下,不論實力大小,成員都擁有同等的投票表決權,體現了高水平的公平性;爭端解決機制以其公正性、獨立性,為打破國際貿易領域的經濟霸權欺凌、產業霸權欺凌貢獻了力量,創造并維護了公平的國際競爭環境。

在WTO的規則體系下,反傾銷、反補貼案例中最根本的裁定依據是,“一國的產品出口是否對進口國的相關產業造成了實際損害”,這一規則為實力相對較弱成員的產業發展提供了合理保護。

不過時至今日,世貿組織不得不面對需要改革的事實:一方面,世貿組織的核心功能難以繼續發揮作用;另一方面,國際貿易規則演變的背后是國際體系權利結構的分配與協調,既然從前的博弈格局已經換了模樣,話語權、規則也要改變。

世貿組織爭端解決程序

“世貿組織擁有三大核心功能,分別是解決成員間的貿易爭端、推動多邊貿易談判、審議成員的貿易政策。如今,前兩大功能都陷入了困境和停滯。成立以來,除2013年‘巴厘一攬子協定外,WTO未能達成任何其他全球范圍內的多邊貿易協定,‘推動多邊貿易談判的職能實在進展緩慢,而爭端解決機制如今的境況更無需多言。”張琳這樣對記者解釋。

回溯過去,多邊貿易體制的發展歷史實際上就是成員的博弈歷史。

在關稅及貿易總協定(關貿總協定,即GATT,WTO前身)時期,多邊貿易體制演進的主要矛盾是諸多發達國家間的矛盾。具體來說,主要是美國與歐盟、日本等發達工業化國家間的博弈,當時多輪談判的焦點均在于工業制成品的關稅削減。

WTO成立(1995年1月1日)以后,成員不斷增多,大致可以劃分為四大類:發達成員、發展中成員、轉軌經濟體成員和最不發達成員。由于發展中國家的經濟不斷實現快速發展,世界經濟格局呈現“東升西降”的特點。與此同時,世貿組織的議題也比從前更加廣泛,涵蓋了貨物貿易、服務貿易以及知識產權貿易,利益博弈更加復雜。

多哈回合貿易談判啟動(2001年11月)以來,多邊貿易體制演進的主要矛盾轉變為發展中國家與發達國家間的矛盾。此時,發展中國家的經濟快速發展,在全球經貿格局中的地位得以上升,談判實力也比從前更加強大。然而,發展中國家關心的議題并沒有得到發達國家的有效回應,而發達國家要求的所謂“平等交易”也無法得到發展中國家的認同,這是多哈回合貿易談判失敗的根本原因。

WTO需要改革,但改革是十分艱難的。

“不管從前還是現在,很多國家受益于WTO的體制與規則,但我們也要看到,無論發達國家還是發展中國家,都有很多內部經濟問題、社會矛盾。因此,在WTO框架下新議題的談判過程中,不同成員間的利益訴求差異很大,要達成一致意見很難。以多哈回合貿易談判為例。圍繞農產品市場開放和取消產業補貼問題,諸多成員無法達成一致;發達成員主張高標準服務貿易市場開放、嚴苛的知識產權保護等,可這些措施超出了發展中成員的承受能力,后者無法接受。由此也可以看出,在全球多樣性越來越豐富的時代,不同國家想要達成新的一致意見,特別是164個WTO成員要達成一致意見,難度非常大。”接受采訪時,商務部研究院區域經濟合作研究中心主任張建平這樣對《經濟》雜志、經濟網記者解釋。

此外,改革議題尚且難以聚焦。對于不同的議題,如電子商務、產業補貼、服務貿易、特殊與差別待遇、爭端解決機制、提高政策透明度等,各成員都向WTO提交了議案,表達了自身訴求,但這些議案的差異十分顯著。“哪些需要改”尚未達成一致意見,更不必說“如何改”。

區域經貿合作受青睞

全球經濟治理大致包含三個層面,即多邊貿易體制(WTO)、區域經貿合作與雙邊合作。2000年以來,WTO推進貿易自由化的功能在下降;與此同時,區域自由貿易協定迎來了更多機會,也受到了不同以往的關注。

2018年3月8日,CPTPP(《全面與進步跨太平洋伙伴關系協定》)簽署,同年12月30日,協定正式生效。

2020年7月1日,USMCA(《美國-墨西哥-加拿大協定》)正式生效。

2020年11月15日,RCEP(《區域全面經濟伙伴關系協定》)正式簽署。

“多哈回合貿易談判遲遲沒有進展,各經濟體不得不轉向區域或雙邊經貿合作,以尋求進一步降低貿易壁壘,推進合作。值得關注的是,經濟區域化與經濟全球化并行不悖,前者同樣需要適應不同區域經貿發展所需要的區域層面的經濟貿易規則。目前,全球已明顯呈現出三大經濟區域,即北美、歐盟、東亞和東南亞,而這三大經濟區域分別出現了北美自由貿易協定(即NAFTA,已被USMCA替代)、歐盟經濟一體化相關協定、RCEP等區域經貿協定。與WTO框架下的多邊貿易談判比較,區域經貿協定的談判及協調難度顯然大大降低,市場開放也可以更加靈活。”接受《經濟》雜志、經濟網記者采訪時,對外經濟貿易大學國際經濟研究院研究員楊立強這樣分析。

中國現代國際關系研究院金磚國家暨G20研究中心副主任徐飛彪則指出,區域經濟貿易合作備受關注是當前全球貿易秩序瓦解與重組過程中呈現出來的一個特點。“以WTO為代表的多邊主義遇到了很大困難,因此,區域化成為重點。區域性合作更加高效,因為它不需要所有成員全部同意就可以通過決議。區域合作框架下,共識更容易達成,這一點非常重要。”他這樣告訴《經濟》雜志、經濟網記者。

當前,多邊、區域、雙邊等不同層次的經貿合作規則構成了完整的國際經貿規則體系,三者互為補充且相互促進。

楊立強說:“就目前的整體發展情況而言,多邊經貿規則構成了國際經貿的基本規則,包含世界主要經濟體在內的WTO成員均要執行這些規則;區域和雙邊經貿規則主要體現和滿足參與經濟體對超出或高于多邊經貿規則的需要,因此二者又被稱為‘WTO+。理論上,區域和雙邊層面的經貿規則也會以各種形式反映到多邊經貿規則中。不過,區域經貿規則的水平往往高于多邊,若想推廣到全球,還必須要推動多邊經貿規則的調整和改進才行。一旦區域經貿規則的影響力足夠強大,就有可能反過來成為新的多邊經貿規則的雛形。”

由此可見,各經濟體更加有理由積極參與區域經貿合作,同時對區域貿易規則的建設提出順應經濟全球化、有利于貿易自由化與便利化、更高水平且符合自身發展利益的方案。“特別是,一些國家愿意選擇推進更高水平的貿易協定,而WTO是鼓勵這種做法的。因為這些做法可以推升貿易投資規模,創造更多就業,促進發展。”張建平如此表示。

等待轉折點到來

世界貿易組織的運轉早就出現了一些問題,圍繞改革進行的討論甚至爭論也早已有之,然而真正的改革措施從未付諸實踐。

“2008年以來,以WTO為核心的世界貿易體系已經危機重重。而最近20余年,WTO實際上沒能取得任何大的談判成果。美國新一屆政府(拜登)上臺后,會重拾多邊合作路線,WTO改革談判進程或將加速,但各方分歧巨大,能否達成共識存在變數。”徐飛彪這樣強調。

值得注意的是,盡管區域貿易協定“風頭正盛”,它也不會取代WTO在全球經濟治理中的支柱地位。

“WTO、區域經貿合作以及雙邊合作,不存在誰取代誰的問題。在可預見的未來,他們會共生共存。”接受《經濟》雜志、經濟網記者采訪時,海南大學“一帶一路”研究院院長梁海明這樣說。

“打個比方,擁有164個成員、24個觀察員的WTO,猶如一個大眾品牌。該品牌的尺寸只分XL、L、M、S這幾個型號,這些型號已經照顧到大多數人的身材,但有些人仍然無法從中找出適合自己身材的衣服,因此呼吁WTO這個品牌增加更多型號,以供選擇。相比之下,區域經貿合作猶如私人定制品牌,可以量身定做,直到完全合身為止。”

例如,中國通過“一帶一路”倡議,推進與“一帶一路”相關國家的經貿合作,與WTO比較,就是一種私人定制。“一帶一路”相關國家與中國,就是通過積極參與區域貿易協定談判,尤其是積極參與構建高標準的國際經貿規則,來推動區域經貿合作的。

“雖然‘私人定制數量眾多,除加強區域化合作外,包括中國在內的很多國家仍會繼續擴大開放,積極推進經濟全球化。因此,我們仍然需要WTO這個覆蓋全球的‘大眾品牌。我們要一邊維護全球供應鏈穩定,一邊持續推動全球各國加強國際經濟貿易合作、更高水平地開放,以此逐步推動WTO改革。”梁海明這樣對記者強調。