不同間作模式對扁桃生長和結果的影響

劉泉鑫,韓宏偉,劉玉芳,曾 斌,余鎮藩,高雯雯,岳婉婉,阿布都卡尤木·阿依麥提

(1.新疆農業大學 林學與園藝學院,新疆 烏魯木齊 830052;2.新疆林業科學院 經濟林研究所,新疆 烏魯木齊 830000)

扁桃Amygdalus communis,又稱巴旦木,屬薔薇科Rosaceae 李亞科Prunoideae 桃屬Amygdalus[1]。扁桃是世界著名干果樹種之一,原產于中亞細亞和非洲北部山區,其果實營養價值和藥用價值豐富,是一種非常重要的果樹資源。我國扁桃主要集中分布在新疆喀什地區,栽培面積達7.3 萬hm2。近年來,為促進新疆南部環塔里木地區林果產業快速發展,同時充分利用行間土地,扁桃早期栽培大多采用果農間作的方式立體種植,而且間作面積仍有不斷擴大的趨勢[2]。扁桃嫁接品種苗定植后第5年,樹行間可間作冬小麥、蔬菜等低矮作物,不僅可以熟化土壤、改良土壤結構,還能增加果農的經濟收入[3-4]。從長期來看,間作也是解決一些現代農業相關問題的手段,包括減少養分淋溶、改善土壤侵蝕、減少病蟲害和病原體積累等[5-6]。

在扁桃的間作生產中,受不合理間作模式影響,扁桃的產量常低于預期,在一定程度上影響了果農持續增收和扁桃產業的健康發展[7-8]。科學的扁桃間作模式,能夠有效提高扁桃的產量和質量,對新疆扁桃產業可持續健康發展將有積極的促進作用。扁桃間作體系中,扁桃為多年生中型喬木,側根系主要分布在20~40 cm 的土壤層中,20 cm 以上土層僅有主根和少量側根[9],因此間作影響扁桃生長發育的主要因素是供水、田間溫濕度、作物合成物質以及病蟲害等[10-11]。在本研究中,比較了生產中4 種常見的扁桃間作模式下扁桃生長、產量、病蟲害發生及綜合效益,旨在為篩選扁桃生長情況良好、產量高且病蟲害發生程度輕的間作模式提供參考。

1 材料與方法

1.1 試驗地概況

試驗園選擇在新疆喀什地區莎車縣。莎車縣屬溫帶干旱荒漠氣候區,具有典型的內陸干旱氣候特點。光熱資源充足,光照時間長,干旱少雨,蒸發強烈,晝夜溫差大。年無霜期220 d 左右,年平均氣溫12.3 ℃,年日均最低溫度7 ℃,日均最高溫度20 ℃,年日照2 965 h,年平均降水量56.6 mm。試驗園區面積33.33 hm2,主栽品種為‘小軟殼’。園區扁桃樹為2010年定植,東西行向,株行距為3 m×7 m。

1.2 試驗設計

在2019—2020年進行試驗。將試驗園區劃分為5 個試驗區組,每個試驗區組面積6.67 hm2,在4 個試驗區組內分別間作玉米-土豆-玉米(Ⅰ)、毛白菜-冬小麥-蘿卜(Ⅱ)、辣椒-洋蔥(Ⅲ)、萬壽菊(Ⅳ),設非間作園為對照(CK)。在5個試驗區組各抽取生長勢基本一致的20 個‘小軟殼’植株作為樣株,調查記錄扁桃和間作物的物候期,于生長期對其生長狀況、產量及病蟲害情況進行調查和測定。

1.3 試驗方法

1.3.1 物候期調查

2019年7月—2020年9月,參照文獻[12]中的方法對試驗園區樣株和間作物的物候期進行觀察。每隔2~3 d 觀察1 次,記錄各物候變化日期。

1.3.2 扁桃生長指標測定

2020年6—7月,使用激光測距儀測量扁桃株高、干徑、冠幅;2020年7月,使用SPAD 測定儀測定扁桃樣株葉片SPAD 值。

1.3.3 扁桃病蟲害情況調查

2020年7月中旬,對樣株染穿孔病情況進行調查統計;2020年8月,對樣株受紅蜘蛛危害情況進行調查統計。葉片穿孔病發生率為染病樣株數量占樣株總數的百分比;紅蜘蛛危害率為受蟲害樣株數量占樣株總數的百分比。

1.3.4 扁桃產量調查

2020年9月,對樣株結果數量進行調查統計,使用電子天平稱量堅果干果質量,統計樣株產量。

1.4 數據處理

使用SPSS 23.0 軟件進行數據統計分析,使用Microsoft Excel 軟件進行繪圖。

2 結果與分析

2.1 扁桃及其間作物的物候期

2019年7月—2020年9月,對試驗園區果樹及間作物的物候進行觀測。由觀測結果可知,扁桃物候期與各間作物的物候期均有不同程度的交錯和重疊。

扁桃3月下旬花芽萌發;4月初花落后展開新葉;4月底開始進入生理落果期;4月底枝條開始快速生長,至5月下旬后基本停止生長;5月初—5月下旬進入果實膨大期;6月初—7月上旬為硬核期;7月下旬—8月上旬花芽分化完成;7月底—8月下旬果實成熟;10月下旬開始落葉;10月底—11月初進入休眠期。

在間作玉米-土豆-玉米的模式中:玉米在7月初播種,7—9月初為營養生長期,10月初收割;土豆在第2年3月底定植,5月上旬開花,6月底采收。與扁桃物候期重疊時間約為270 d,需水時期與扁桃基本一致。

在間作毛白菜-冬小麥-蘿卜模式中:毛白菜7月初播種,9月上旬采收;冬小麥10月下旬播種,第2年3月下旬返青后迅速生長,4月底進入開花結實期,6月中旬采收;蘿卜6月下旬播種,9月中旬采收。除休眠期外與扁桃物候期重疊時間約為220 d,毛白菜需水較頻繁但需水量小,冬小麥、蘿卜與扁桃需水時期基本一致。

在間作辣椒-洋蔥模式中:辣椒7月初播種,8月中旬進入開花結實期,10月上旬采收;洋蔥10月中旬播種,第2年7月底采收。除休眠期外與扁桃物候期重疊時間約為230 d,辣椒與扁桃需水時期基本一致,洋蔥與扁桃需水時期不同。

在間作萬壽菊模式中:萬壽菊在4月初定植并進入營養生長期,7月上旬進入盛花期,10月上旬采收。與扁桃物候期重疊時間約為190 d,萬壽菊整個物候期與扁桃需水時期不同。

綜上可知,間作物與扁桃物候期均有不同程度的重疊,其中萬壽菊與扁桃物候期重疊時間最短,辣椒-洋蔥、萬壽菊與扁桃需水時期差異最大,玉米-土豆-玉米、毛白菜-冬小麥-蘿卜與扁桃需水時期差異最小。

2.2 間作模式對扁桃樹體生長的影響

不同間作模式下扁桃的基本生長狀況見表1。由表1可知,在株行距、光環境、水肥條件、修剪管理基本一致的條件下,不同間作模式下同一樹齡扁桃的樹高、干徑、冠幅、SPAD 值表現出一定差異。

表1 不同間作模式下扁桃的基本生長狀況?Table 1 Basic growth status of almond in different intercropping systems

2.2.1 間作模式對扁桃株高的影響

進行間作后,扁桃株高生長的變化顯著,各間作模式下株高由大到小依次為處理Ⅱ、CK、處理Ⅰ、處理Ⅲ、處理Ⅳ,處理Ⅱ的扁桃株高較對照(558.24 cm)增加了0.73%,處理Ⅰ、處理Ⅲ、處理Ⅳ的扁桃株高較對照分別減少了2.19%、2.24%和3.63%。各處理中,處理Ⅱ的扁桃株高與對照的差異不顯著,處理Ⅰ、處理Ⅲ、處理Ⅳ的扁桃株高與對照的差異達極顯著水平。表明不同間作物對扁桃株高生長的影響較大,其中間作萬壽菊對扁桃株高生長的影響最為顯著。

2.2.2 間作模式對扁桃干徑的影響

進行間作后,扁桃干徑生長顯著減少,各間作模式下干徑由大到小依次為CK、處理Ⅱ、處理Ⅲ、處理Ⅰ、處理Ⅳ,處理Ⅱ、處理Ⅲ、處理Ⅰ、處理Ⅳ的扁桃干徑分別比對照(21.88 cm)減少了1.78%、3.12%、7.91%和15.58%。各處理中,處理Ⅱ、處理Ⅲ的扁桃干徑與對照的差異不顯著,處理Ⅰ、處理Ⅳ的扁桃干徑與對照的差異達極顯著水平。表明不同間作物對扁桃干徑生長的影響較大,其中間作萬壽菊對扁桃干徑增粗生長的影響最為顯著。

2.2.3 間作模式對扁桃冠幅的影響

間作對扁桃東西冠幅的生長產生了不同影響,各間作模式下扁桃東西冠幅由大到小依次為處理Ⅱ、CK、處理Ⅲ、處理Ⅰ、處理Ⅳ,處理Ⅱ的扁桃東西冠幅較對照(557.46 cm)增加了1.81%,處理Ⅲ、處理Ⅰ、處理Ⅳ的扁桃東西冠幅較對照分別減少了0.31%、1.03%、3.61%。各處理中,處理Ⅱ、處理Ⅲ的扁桃東西冠幅與對照的差異不顯著,處理Ⅰ的扁桃東西冠幅與對照的差異顯著,處理Ⅳ的扁桃東西冠幅與對照的差異達極顯著水平。表明不同間作物對扁桃東西冠幅的影響不同,其中間作萬壽菊對扁桃東西冠幅生長的影響最為明顯,其樹體東西冠幅最小。

間作對扁桃南北冠幅的生長產生了不同影響,各間作模式下扁桃南北冠幅由大到小依次為CK、處理Ⅱ、處理Ⅲ、處理Ⅰ、處理Ⅳ,處理Ⅱ、處理Ⅲ、處理Ⅰ、處理Ⅳ的扁桃南北冠幅較對照(575.70 cm)分別減少了2.47%、3.29%、7.82%和8.96%,各處理的扁桃南北冠幅與對照的差異均達極顯著水平。表明不同間作物對扁桃南北冠幅的影響不同,其中間作萬壽菊對扁桃南北冠幅生長的影響最為明顯,其樹體南北冠幅最小。

2.2.4 間作模式對扁桃葉片SPAD 值的影響

進行間作后,扁桃葉片SPAD 值顯著減小,各間作模式下SPAD 值由大到小依次為CK、處理Ⅲ、處理Ⅱ、處理Ⅰ、處理Ⅳ,處理Ⅲ、處理Ⅱ、處理Ⅰ、處理Ⅳ的扁桃葉片SPAD 值較對照(44.50)分別減少了2.45%、2.88%、7.42%和7.78%,各處理的扁桃葉片SPAD 值與對照的差異均達極顯著水平。不同間作物對扁桃葉片SPAD 值的影響明顯,其中間作萬壽菊對扁桃葉片SPAD 值的影響最為顯著。

綜上可知,間作對扁桃的樹高、干徑、東西冠幅、南北冠幅、葉片SPAD 值均有影響,其中對干徑、南北冠幅和葉片SPAD 值的影響最大,各間作模式對扁桃樹體生長的影響由強到弱依次為處理Ⅳ、處理Ⅰ、處理Ⅲ、處理Ⅱ。

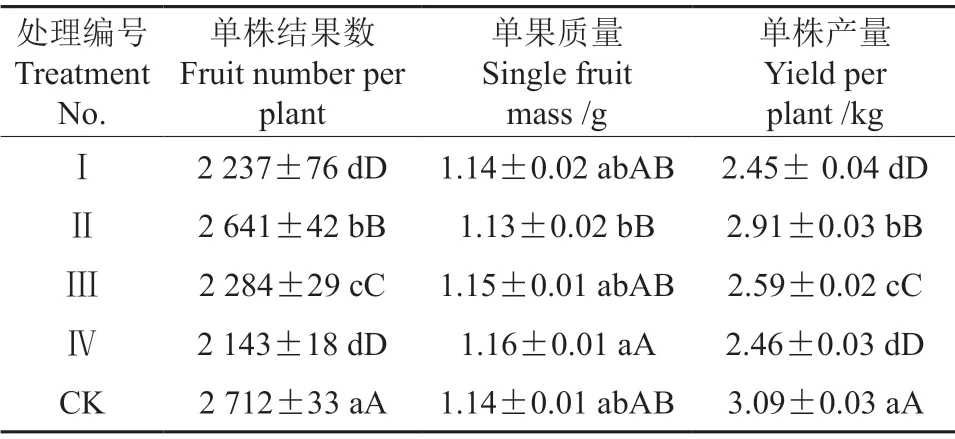

2.3 間作模式對扁桃產量性狀的影響

不同間作模式下扁桃的產量性狀指標見表2。由表2可知,在株行距、光環境、水肥條件、修剪管理基本一致的條件下,不同間作模式下同一樹齡扁桃的結果數、單果質量、單株產量表現出一定差異。

表2 不同間作模式下扁桃的產量性狀?Table 2 Yield traits of almonds under different intercropping patterns

2.3.1 間作模式對扁桃單株結果數的影響

進行間作后,扁桃單株結果數明顯減少,各間作模式下單株結果數由多到少依次為CK、處理Ⅱ、處理Ⅲ、處理Ⅰ、處理Ⅳ,處理Ⅱ、處理Ⅲ、處理Ⅰ、處理Ⅳ的扁桃結果數較對照(2 712)分別減少了2.62%、15.78%、17.51%和20.98%,各處理的扁桃結果數與對照的差異達顯著水平。表明不同間作物對扁桃單株結果數的影響明顯,其中間作萬壽菊對扁桃單株結果數的影響最為顯著。

2.3.2 間作模式對扁桃單果質量的影響

進行間作后,扁桃單果質量無顯著變化,各間作模式下單果質量由大到小依次為處理Ⅳ、處理Ⅲ、處理Ⅰ(CK)、處理Ⅱ,處理Ⅳ、處理Ⅲ的扁桃單果質量較對照(1.14 g)分別增加了1.75%、0.88%,處理Ⅱ的扁桃單果質量較對照降低了0.88%。各處理的扁桃單果質量與對照的差異均不顯著。表明間作對扁桃單果質量的影響不明顯。

2.3.3 間作模式對扁桃單株產量的影響

進行間作后,扁桃單株產量顯著降低,各間作模式下單株產量由高到低依次為CK、處理Ⅱ、處理Ⅲ、處理Ⅳ、處理Ⅰ,處理Ⅱ、處理Ⅲ、處理Ⅳ、處理Ⅰ的扁桃單株產量較對照(3.091 kg)分別降低了5.73%、16.11%、20.48%和20.74%。各處理的扁桃單株產量與對照的差異均達顯著水平。表明不同間作物對扁桃單株產量的影響明顯,其中間作萬壽菊和玉米對扁桃單株產量的影響最為顯著。

綜上可知,間作對扁桃的單果質量無影響,對其單株結果數、單株產量有影響,各間作模式對扁桃產量性狀的影響由強到弱依次為處理Ⅳ、處理Ⅰ、處理Ⅲ、處理Ⅱ,萬壽菊對扁桃產量的影響最大。經測算,間作扁桃試驗區平均效益在66 052.24 元/hm2以上,較非間作對照最少增加20 379.25 元/hm2。

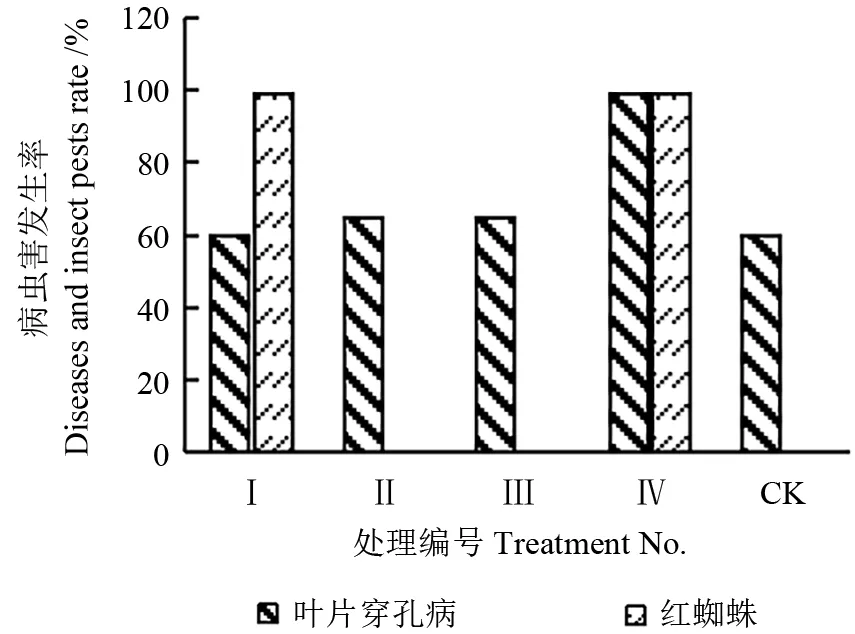

2.4 間作模式對扁桃發生病蟲害的影響

在株行距、光環境、水肥條件、修剪管理、噴施藥劑基本一致的條件下,不同間作模式下同一樹齡扁桃的病蟲害發生率表現出一定差異,如圖1所示。由圖1可見,進行間作后,扁桃葉片穿孔病染病率的變化顯著,各間作模式下穿孔病染病率由高到低依次為處理Ⅳ、處理Ⅲ(處理Ⅱ)、處理Ⅰ(CK),處理Ⅳ、處理Ⅲ、處理Ⅱ的扁桃葉片穿孔病染病率比對照(60%)分別提高了39、5、5 個百分點,處理Ⅳ的扁桃葉片穿孔病染病率與對照的差異極顯著。

如圖1所示,進行間作后,扁桃紅蜘蛛發生率的變化顯著,處理Ⅳ和處理Ⅰ紅蜘蛛發生率均為99%,與對照及其他處理的差異顯著,處理Ⅱ、處理Ⅲ、處理CK 紅蜘蛛發生率均為0。

圖1 不同間作模式下扁桃的病蟲害發生率Fig.1 The incidence of diseases and insect pests of almonds in different intercropping patterns

綜上可知,不同間作物對扁桃病蟲害發生率的影響明顯,其中間作萬壽菊的扁桃葉片穿孔病染病率較高,間作萬壽菊、玉米的扁桃紅蜘蛛發生率顯著偏高。

3 結論與討論

本研究中以喀什地區4 種常見的扁桃間作栽培模式為研究對象,開展了不同間作物對扁桃生長及結果影響的研究。結果表明,間作扁桃試驗區平均效益在66 052.24 元/hm2以上,較非間作對照最少增加20 379.25 元/hm2,因此間作是提高扁桃園收益的有效手段。各間作模式對扁桃生長、結實的影響差異顯著。需水時期差異越大,溫濕度越高,影響越大。在所研究的10 個指標中,間作對扁桃單株產量、南北冠幅、株高、干徑的影響最為顯著。在供試的4 種間作模式中,以扁桃與毛白菜-冬小麥-蘿卜間作模式為最佳,最適宜以冬小麥為間作物,最不適宜以玉米和萬壽菊為間作物。扁桃與毛白菜-冬小麥-蘿卜間作模式下,扁桃生長和產量與對照的差異最小,扁桃堅果產量高、品質優,病蟲害發生程度輕,綜合效益好,為生產中較好的推廣栽培種植組合。

根據李疆等[9]的研究結果,應主要在萌芽前、果實膨大期、硬核期和封凍前4 個時期對扁桃進行灌水,花期禁止澆水,果實成熟期及時控水,全年澆水一般為7~8 次,可根據栽培地區土壤墑情進行調整。在扁桃營養生長方面,快速生長期之后營養生長基本停止,在此期間的水肥管理與病蟲害情況對其營養生長極為重要[13]。本研究中,扁桃在3月下旬開花,因此應在3月中旬花芽萌動前澆水1 次;4月底1年生枝條開始迅速生長,5月下旬營養生長基本停止,同時進入果實膨大期,因此應在4月下旬澆水1 次;6月初—7月上旬為果實硬核期,因此應在5月下旬、6月下旬各澆水1 次;7月底進入果實成熟期,并且當年花芽在此時期完成分化,因此應在7月中旬澆水1 次;之后因為莎車地區7—8月降雨較少,應在8月初澆水1 次;8月下旬果實成熟后,在8月底澆水1 次;11月初扁桃進入休眠期前澆1 次越冬水。全年對扁桃一共澆水8 次。

趙玉山[14]在研究中發現,扁桃的營養生長期供水不足或供水過多均會導致扁桃生長減慢。冬小麥整個栽培時期需澆水5 次,2 次在越冬前,1次在3月中旬返青期前,剩下2 次分別在4月底、5月底,冬小麥的需水期與扁桃基本一致。扁桃喜光不喜陰,密植栽培條件下樹冠呈掃帚形,僅頂部有較多葉片。與玉米間作時,扁桃會與玉米在空間范圍上會形成競爭,造成枝條分布不均勻,枝條密集的地方易發生枝條枯死現象,常導致扁桃營養生長不佳,因此生產中不建議與玉米等高桿作物間作。扁桃與萬壽菊間作時,因萬壽菊的株行距相對較小,田間通風透光效果差,溫濕度高,加之在5—6月萬壽菊生長期每3 d 需澆水1 次,盛花期平均1 周澆水1 次,澆水過于頻繁,這與扁桃喜光不喜陰、喜干不喜濕的生長特性矛盾。根據楊波等[15]的研究結果,扁桃與棉花間作時,因物候期完全背離,扁桃產量明顯降低;根據馬怡茹等[16]的研究結果,棉花與洋蔥間作時,因物候期基本一致,對棉花產量有顯著的促進效果。因此推測洋蔥與扁桃間作時,造成扁桃生長發育不良、產量降低的原因是洋蔥與扁桃需水時期不同。這與本試驗中扁桃與毛白菜-冬小麥-蘿卜間作模式下扁桃的生長和產量與對照的差異最小,扁桃與辣椒-洋蔥、玉米-土豆-玉米、萬壽菊間作模式下扁桃生長不良、產量低的結果一致。以上結果表明,選擇扁桃間作物時應主要考慮與扁桃的需水時期是否符合,是否存在嚴重的病蟲害。與需水時期符合、病蟲害不嚴重的作物間作,才能合理利用土地和空間,進而實現扁桃豐產和間作物栽培利益最大化的目的。

扁桃間作時溫濕度不宜過高,溫濕度高的條件下病蟲害發生嚴重[17]。根據唐德志[18]的研究結果,6—8月濕度和降水情況是發生葉片穿孔病的關鍵影響因素。本研究中,5 個扁桃試驗區均發生了不同程度的葉片穿孔病,其中間作萬壽菊的試驗田因灌水頻繁,濕度大,在7月下旬葉片穿孔病流行達到頂峰,病葉率達到99%。由此可見,防治扁桃間作園葉片穿孔病的關鍵是控水和控制濕度。根據孫澤昭等[19]的研究結果,紅蜘蛛寄主眾多,喜高溫干旱環境,其危害在7—8月達到頂峰。紅蜘蛛是玉米和扁桃共有的主要田間害蟲。本研究中,扁桃與萬壽菊或玉米間作時,田間通風透光性降低,溫度增高,紅蜘蛛防治難度增加,在8月中旬紅蜘蛛蔓延至全田。由此可見,扁桃與萬壽菊或玉米間作對病蟲害防治極為不利。病蟲害嚴重時將導致扁桃大量落葉,在管理不到位的情況下會出現當年分化的花芽在9—10月開花的現象,導致第2年產量大幅降低。

本研究中所選擇的間作物及間作組合僅為喀什地區常見的4 種扁桃間作栽培模式,研究結果有一定的局限性,在今后的研究中應嘗試更多種類的間作物及間作組合,以期篩選出更適合扁桃的間作組合。