特區憲制基礎的“共同構成”法理

——以《港區國安法》制定為例

鄭 磊

(浙江大學 光華法學院,浙江杭州 310008)

2020年,恰值《香港基本法》頒布30周年,第十三屆全國人大常務委員會第二十次會議通過《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》(以下簡稱《港區國安法》),力挽狂瀾、轉危為機,有望“帶來挽救一國兩制轉機”,(1)陳弘毅:《國安法爭議:以香港為家的我們的心聲》,載《香港01》周報第215期,2020年5月25日。行政長官林鄭月娥在2021年2月1日出席《香港01》2020經濟高峰論壇發表視像致辭時表示,2020年是香港回歸以來一個重要轉折點,是“一國兩制”行穩致遠的新起點。來源:https://www.sohu.com/a/448007726_260616,訪問時間:2021年2月12日。是通過基本法的憲法實施的重大事件,也是“憲法和香港基本法共同構成香港特別行政區的憲制基礎”的里程碑事件。如何“共同構成”特區憲制基礎,這是一個“極易混淆政治宣示與法律分析”(2)黃明濤:《論憲法在香港特別行政區的效力與適用》,載《法商研究》2018年第6期。的議題,《港區國安法》尤莫能外。《港區國安法》的制定實踐,從事項權限憲制基礎以及立法程序憲制基礎兩大方面體現并豐富了憲法和基本法是如何“共同構成”特區憲制基礎的,筆者嘗試以此為例,緣此兩個方面考察其中“共同構成”形態的法律原理。

一、中央立法健全港區國安法的事項權限憲制基礎之“共同構成”法理

2020年5月28日,第十三屆全國人大第三次會議通過《關于建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定》(文中簡稱“528決定”),開啟通過中央立法來健全港區維護國家安全制度的立法程序;以此為據,2020年6月20日,第十三屆全國人大常委會第二十次會議通過《港區國安法》,并于同日通過《關于增加〈中華人民共和國香港特別行政區基本法〉附件三所列全國性法律的決定》(文中簡稱“增列附件三決定”),并由香港特區在當地公布實施。

就事項權限方面考察憲制基礎構成原理,可如其構詞,化約為兩步進行:“構成”選項,如何“共同”。換言之,首先,需要具體列舉在此事項上“構成”憲制基礎的主要條款有哪些;其次,此事項上的憲制基礎是如何得以“共同”構成的。

(一)“共同構成”的依據選項

第一步關于“構成”選項的考察,是鋪墊性工作,可通過條文列舉的方式,分設立特別行政區的總括性事項和維護國家安全的具體性事項的兩個層面來概括性考察。在特區的設立及其制度安排的總括性事項層面,憲法和基本法共同構成特別行政區憲制基礎,從條款上可主要列舉為:由《憲法》第31條、第62條第14項以法律等決定特別行政區設立和制度的規定條款,聯結《香港基本法》第1條一國條款、第12條高度自治權條款等“基本法的根本性條款”,以及第2條全國人大授權高度自治權條款、第11條基本法自足性條款(3)“基本法的自足性”理論,主要參見黃明濤:《論憲法在香港特別行政區的效力與適用》,載《法商研究》2018年第6期;黃明濤:《論〈香港特別行政區基本法〉的自足性——對基本法第11條第1款的一種解讀》,載《學習與探索》2015年第1期;佳日思教授更早也采用了“self-contained and exclusive instrument”來闡述應當以基本法為基本法律框架,參見Yash Ghai, Litigating the Basic Law: Jurisdiction, Interpretation and Procedure, in Johannes Chan, Hualing Fu and Yash Ghai(eds), Hong Kong's Constitutional Debate: Conflicts over Interpretation(Hong Kong: Hong Kong University Press,2000)pp.3-52, at 44.等為主的規定,所共同構成的憲制基礎規定體系。在維護國家安全的具體性事項層面,共為特區憲制基礎的主要條款是:《憲法》第28條維護社會秩序和國家安全的國家義務條款,聯結《香港基本法》第23條國家安全立法條款,兩者共同構成特區維護國家安全的特區憲制規定體系。

(二)“共同構成”的分工結構

如前所列的諸多“構成”依據選項,僅僅是“共同構成”的前提外觀;既然是“共同”構成,其實質內容在于各規范選項之間的結構分工、動態轉換。如何分工、如何轉換,正是如何“共同”的呈現場域。“共同”構成的法理,包含著不同憲制基礎依據的分工原理和轉換法理,其中,分工原理是基礎,轉換原理是關鍵。分工與轉換,均以貫徹和發展“一國兩制”原則、尊重特區高度自治權、維系基本法自足性為圭臬。本部分以中央立法健全港區國安制度為例來闡述其中的分工結構和轉換原理,考察憲法和基本法如何形成意義脈絡來“共同”構成特區憲制基礎的規范體系,這首先需要引入作為方法的“一國兩制”。

“一國兩制”不僅僅是作為研究對象的內容方針出現,而且可以引入作為方法的“一國兩制”。這一方法的基本主張是:“一國”同“兩制”的豐富關聯,不是僅僅單維度對應于底線同空間、中央事務同特區事務或者《憲法》同《香港基本法》,而是需要綜合體系使用這些維度,形成“議題內容——應對途徑——依據組合”三階規范構成來展開的結構性分析,對同一議題展開多維度復眼式觀察,細分“一國兩制”研究的“最小公分母”,展開霍菲爾德式(Hofeldian)分析,以凝練“一國兩制”實踐的“最大公分母”。

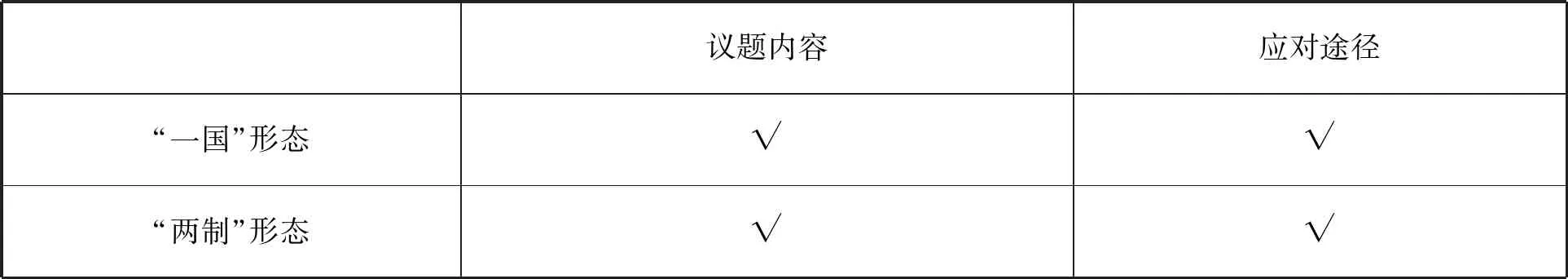

根據“一國兩制”方法,在其前兩階,對特定的基本法實施事項,可區分議題內容和應對途徑雙重要素,分別判斷是屬于“一國”形態抑或“兩制”形態。于是在邏輯上,可以區分出“一國”形態的議題內容、“兩制”形態的議題內容以及“一國”形態的應對途徑、“兩制”形態的應對途徑四種要素形態類型(如下表1所示)。通常認為,在憲法和基本法中徹底區分“一國”條款和“兩制”條款,不具有操作可能性的;(4)《憲法》中體現“一國”的條款的梳理,參見胡錦光:《論“一國兩制”之“一國”的憲法體現》,載《“一國兩制”研究》2013年第1期。通過議題內容—應對途徑上的要素細分,則可為探討具體的基本法實施事項的“一國”屬性抑或“兩制”屬性提供分析結構。

表1 議題內容要素-應對途徑要素的“一國”、“兩制”形態四類型表

具體而言,“一國”途徑,對應著由中央人民政府履職。“兩制”途徑,則對應著由特別行政區履職。這是基本法特有的途徑,不同于全國性法律所規定的一般性途徑。基本法中兩類途徑皆有規定:兩制途徑如《香港基本法》第23條將國安立法授權特區自行立法的途徑,“一國”途徑如基本法設計的香港維護國家安全機制,再如第13條外交事務和第14條防務駐軍,第18條第3項的附件3條款,第4款的戰爭狀態緊急狀態條款,第158條規定的全國人大常委會解釋程序。

在“一國兩制”實踐中,四者之間,即議題內容的“一國”抑或“兩制”形態,同應對途徑的形態,并非簡單化的“一國”對“一國”、“兩制”對“兩制”的平行對應,而是呈現出交錯對應的復合樣態,這典型體現在基本法所規定的具有雙重途徑應對的“一國議題上”。而且,這類“一國”議題,不僅可以由“兩制”途徑應對,而且應當優先由“兩制”途徑來應對,“兩制”途徑是應對這類“一國”議題的默認途徑;但是由于是“一國”議題,中央人民政府履職的“一國”途徑不會缺位,而且是兜底存在,雖然引而不發,在必要時,則應補位出現以履行憲制責任。而這些履職途徑,根據基于基本法規定還是基于憲法的直接規定或其他全國性法律的規定,可以分別體現為是基本法上的“一國”途徑抑或一般型“一國”途徑。“兩制”議題,有學者認為,對應的主要是由特區履職的“兩制”途徑,在這類議題上的“一國”途徑根據《香港基本法》序言中“不在香港實行社會主義的制度和政策”的否定性承諾而被總體性懸置。(5)陳端洪教授指出,港澳基本法在宣言和總綱都寫下了“不在香港(澳門)實行社會主義的制度和政策”的否定性承諾,這是懸置憲法一個根本原則和部分規范的總承諾,足以顯示國家何其謙抑。參見陳端洪:《論港澳基本法的憲法性質》,載《中外法學》2020年第1期。但不能否定這一問題仍有展開的空間。

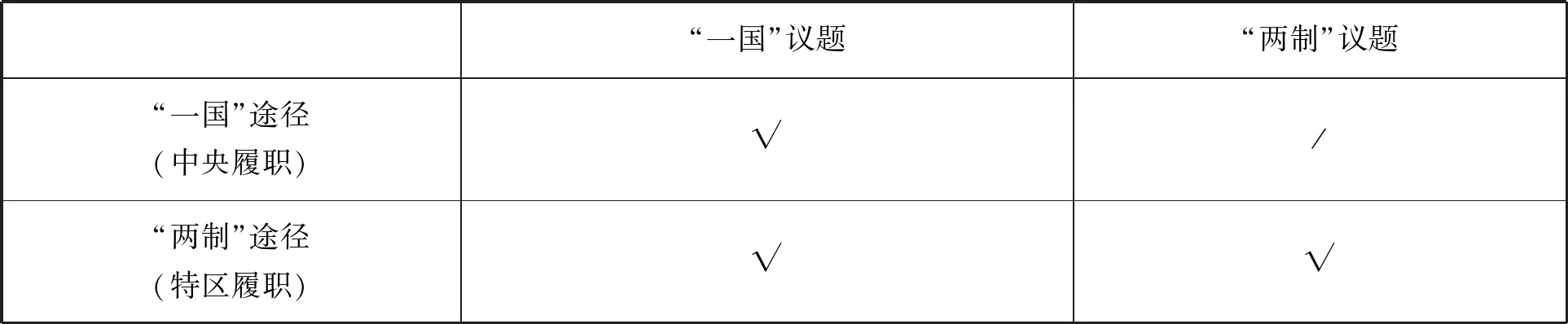

由此,作為方法的“一國兩制”三階分析的前兩階段,主要通過對基本法實施事項的“議題內容——應對途徑”結構要素分解與組合而呈現了出來(如下圖3所示)。兩階的議題和途徑要素,均具有特定的憲法依據和基本法依據,這些具體依據在特定議題上以何種樣態“共同構成”憲制基礎,是單項出現、遞進出現抑或平行出現,則是“一國兩制”方法第三階“依據組合”考察的內容。

表2 “一國兩制”方法下的議題內容和應對途徑要素對應簡表

將“一國兩制”方法運用到中央立法健全港區國安制度的憲制基礎分析,可以揭示出“共同構成”的分工結構層面的樣態。

第一,在議題內容上,維護國家安全功能的實現,不存“兩制”的問題。特別行政區,是經濟特區、也應當容納政治特區,但不會是國家安全特區。《香港基本法》第23條所涉及的是一個“一國”議題。

第二,在應對途徑上,基本法規定的“一國”議題通常同時設置了“兩制”途徑和“一國”途徑并存。如若只有“兩制”途徑單存而沒有雙重途徑的設置,通常是“兩制”議題而非“一國”議題。在實現國家安全立法的具體途徑上,《香港基本法》第23條明確設置了“兩制”途徑,即香港特區“應自行立法”禁止七類危害國家安全的行為和活動,但作為“一國”議題,“兩制”途徑自然不是排他性途徑,不會徹底排除“一國”途徑在必要時出場的可能性,即在特區立法缺位情況下中央立法的出場,以及在中央立法運用第18條以及符合基本法規定的其他方式禁止七類犯罪之外的行為和活動等潛在的“一國”途徑。“528決定”所開啟的中央立法程序,正是基本法關于國家安全立法所專門設置的默認式“兩制”途徑長期未能兌現情況下,退而適用了備用式“一國”途徑。

基本法規定的“一國”議題對應的雙重途徑結構背后的原理,是這類“一國”議題的雙重憲制責任主體。然而,中央人民政府和特別行政區維護國家安全的憲制責任,既會承載在同一基本法條文中,也常常出自不同的規范依據,以規范組合的形態“共同構成”特定議題的憲制基礎。

第三,在規范依據上,《憲法》第28條要求國家維護社會秩序,鎮壓危害國家安全的犯罪活動,該條賦予了包括中央人民政府和特區政府在內的國家整體“維護社會秩序”、防治“危害國家安全的犯罪活動”的憲制責任和國家義務。在此意義上,第28條為特區維護國家安全立法提供了憲法上的具體憲制基礎條款,但該憲法條款也主要經由《香港基本法》第23條直接體現。申言之,《香港基本法》第23條對《憲法》第28條予以具體化,一方面,明確賦予特別行政區自行立法義務,為之提供直接憲制基礎依據,而《憲法》第28條為其間接憲制基礎依據。另一方面,通過不排除中央直接立法義務而為中央直接立法提供規范轉接口,接向憲法和其他全國性法律中為此處中央直接立法提供憲制基礎的規范依據,在本例中,正是接向《憲法》第28條,換言之,中央為健全港區維護國家安全制度直接立法以《香港基本法》第23條為憲制基礎轉接口,以《憲法》第28條為直接憲制基礎依據。

基本法上的憲制基礎轉接口是憲制基礎依據組合中一項關鍵的規范裝置。若缺少之,《憲法》和其他全國性法律依據等中央履行憲制責任的規范依據將無從接入成為特區憲制基礎依據。通過憲制基礎轉接口,在轉換條件滿足的情況下,接入憲法相關依據作為中央履行憲制責任的依據,體現了基本法自足性的要求,這是憲法“共同構成”特區憲制基礎的特色樣態。在這個意義上,“528決定”通過《香港基本法》第23條上的憲制基礎轉接口、《憲法》第28條賦予中央國家憲制責任。

關于維護特區國家安全憲制責任的雙重主體,《港區國安法》第3條進一步予以具體化:在第2款規定港區國家安全是特區的“憲制責任”和“應當履行……的規定職責”之前,第1款首先明確中央人民政府對此負有“根本責任”。該條結構性地充實了維護特區國家安全的雙重憲制責任主體的憲制基礎規范,尤其是為中央履行健全港區維護國家安全制度憲制責任提供了直接的憲制基礎,履行了《憲法》第28條則由此可以轉為間接憲制基礎依據。

(三)“共同構成”的轉換原理

以上論述,以中央立法維護港區國安制度的事項憲制基礎分析為例,考察了憲法和基本法成為特區憲制基礎的“共同構成”樣態的靜態分工結構,需進一步闡述動態轉換的兩個重要相關問題是:“兩制”途徑轉向“一國”途徑的前提條件,以及轉換后的方式選擇,也就是規范依據組合中各規范依據之間的轉換條件以及轉換后各規范選項間的選擇原則。由特區履職的“兩制”途徑何時轉向中央直接履職的“一國”途徑的前提條件判斷,這里既應有基本法上的規范性框架,也有時機選擇的決策裁量空間。

“528決定”及其“說明”,從三個層面對這項轉換條件進行了概括性論證:第一,未完成。“說明”中介紹,23條立法體現了特區“負有維護國家安全的憲制責任和立法義務”,然而,回歸23年,由于反中亂港勢力和外部敵對勢力的極力阻撓、干擾,23條立法“一直沒有完成”。第二,無法完成。自2003年23條立法受挫以來,這一立法在香港已被嚴重污名化、妖魔化,香港特區自身完成23條立法“實際上已經很困難”。第三,問題凸顯。“一國兩制”實踐過程中也遇到了一些新情況新問題,面臨著新的風險和挑戰,其中的“一個突出問題”是,香港特區“國家安全風險日益凸顯”,“528決定”及其“說明”對此均進行了一定篇幅的描述,例如,“決定”中重申,“港獨”、分裂國家、暴力恐怖活動等各類違法活動“嚴重危害國家主權、統一和領土完整,一些外國和境外勢力公然干預香港事務,利用香港從事危害我國國家安全的活動”,“說明”中排比式指出,“嚴重挑戰‘一國兩制’原則底線,嚴重損害法治,嚴重危害國家主權、安全、發展利益”。(6)王晨:《關于〈全國人民代表大會關于建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定(草案)〉的說明》,載《中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會公報》2020年第2期。三層面的邏輯要素,體現了憲制基礎依據切換條件的規范性框架,可為《香港基本法》第23條、《港區國安法》第3條中“兩制”途徑轉向“一國”途徑的時機選擇提供規范分析框架。

《憲法》第28條為中央直接履行健全港區維護國家安全制度憲制責任提供了事項依據,而這一憲制責任的實現,在理論可能性上有多種職權和程序選項,分別對應著“共同構成”憲制基礎的不同規范依據的選擇。這些選項大致可以分為三大類:(1)基本法內的途徑。主要是指中央人民政府根據《香港基本法》第48條第(八)項向行政長官發出指令,進一步敦促特區盡快完成國家安全立法。(2)基本法內外聯動的途徑。這是根據《香港基本法》第18條規定增列附件三中的全國性法律等各種途徑的概稱,又可稱為基本法附件途徑,或形象地稱為“附件三+”途徑。(3)基本法變動的途徑。這指的是依據《香港基本法》第158條解釋基本法以及根據第159條修改基本法。

三類選項如何取舍,應當權衡考慮尊重特區高度自治權、基本法自足性和保證憲制責任有效履行,這里的關鍵是,選擇特定的時空場景中最大程度符合“一國兩制”原則的方案。不難看出,三類選項對特區高度自治權、基本法自足性的影響程度而言是遞增的。據此,第一類選項在尊重特區高度自治權上是最優選,于是成為中央通常情形下的主要選項。基本法修改對基本法自足性乃至其前提安定性所帶來的沖擊性,在通常情況下不會成為現實選項考慮,對基本法相關條款的解釋則不足以系統性地解決相關問題。對比之下,當第一類選項“實際上已經很困難”時,(7)參見王晨:《全國人民代表大會關于建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定》(2020年5月28日第十三屆全國人民代表大會第三次會議通過),載《中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會公報》2020年第2期;王晨:《關于〈全國人民代表大會關于建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定(草案)〉的說明》,載《中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會公報》2020年第2期。第二類選項會被更多關注。而在第二類的諸多選項之中,此次增列入附件三的全國性立法,排除了《刑法》《反間諜法》《國家安全法》《網絡安全法》《反恐怖主義法》《反分裂國家法》等調整類型更為廣泛的危害國家安全行為和活動的全國性法律,專門針對港區維護國家安全的專題立法,既是出于中央立法履行憲制責任的針對性和系統性,也是出于尊重特區高度自治權和基本法自足性的考慮。正如王振民教授對比各國維護國家安全立法的標準所指出的,《港區國安法》是最溫和、最基本、最低程度的立法。(8)王振民:《“港區國安法”是最溫和最基本的立法》,在“紀念香港基本法頒布30周年國際研討會”上的發言(2020年6月15日),https://mp.weixin.qq.com/s/awC-tcM6aDn3P1NYGd67cA,訪問時間:2020年8月15日。

二、“決定+立法”組合程序中的憲制基礎“共同構成”法理

此次《港區國安法》立法程序,經歷了全國人大“528決定”、常委會立法以及“增列附件三決定”三個階段,其中,“決定+立法”的雙階段立法組合程序,是一種立法創新。這不僅體現在立法程序上的創新,而且集中體現在“528決定”對特區憲制基礎實踐中所呈現出的三方面創新和特色上。

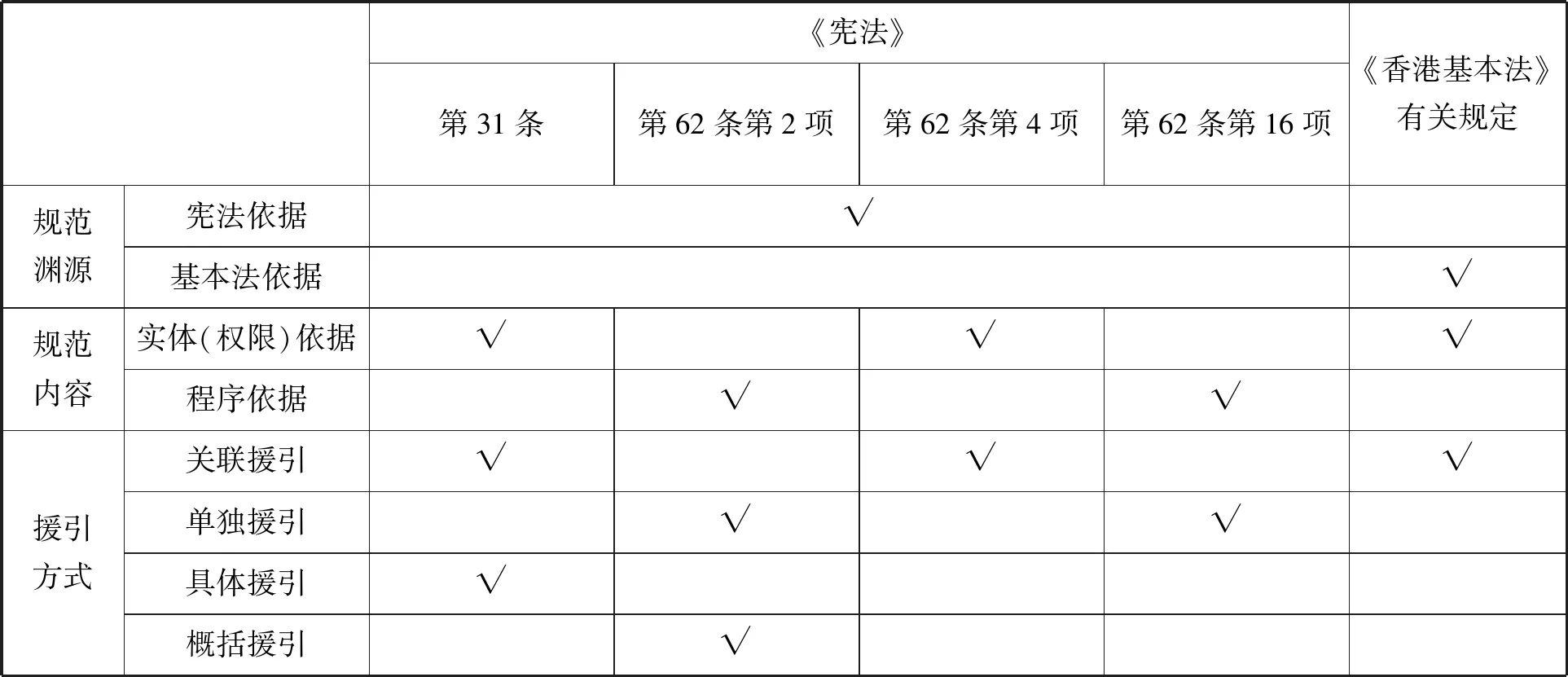

第一,“528決定”列舉式援引四項《憲法》規定,并概括式援引《香港基本法》有關規定等憲制基礎依據,不僅成為“一國兩制”實踐中明確援引了憲制基礎依據的人大決定,而且是目前為止援引依據數量最為豐富的“一國兩制”人大決定,并且組合援引《憲法》規定和《基本法》規定。由此,“528決定”為特區憲制基礎依據的援引原理提供了飽滿的素材。

第二,由全國人大做出決定授權常委會立法,不論在“一國兩制”實踐中,還是在人大立法實踐中,均是一種立法創新,這一立法方式的憲法依據涉及到了一些意義重大、理解多元且未成共識的全國人大職權條款。“528決定”為思考這些職權條款提供了素材、提出了疑問,有利于通過具體解釋所涉的全國人大職權條款來進一步廓清特區憲制基礎的職權原理。

第三,“528決定”為常委會制定《港區國安法》“提供了憲制依據”,據此,有主張認為,這不僅是特區憲制基礎的適用,而且其本身又充實了特區憲制基礎的組成。(9)《港區國安法》草案說明中明確指出,“528決定”是“最高權力機關……作出的重要制度安排”,“為下一步制定相關法律提供了憲制依據”。沈春耀:《關于〈中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法(草案)〉的說明》,載《中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會公報》2020年第3期。這為分析特區憲制基礎依據的生成原理提供了素材。

限于篇幅,本部分選擇前述三重原理中援引原理和生成原理,分而述之。

(一)“共同構成”的援引原理

特區憲制基礎依據的援引原理是“共同構成”法理,“528決定”為此提供了飽滿的信息,其援引樣態從不同角度考察:從規范淵源看,既有憲法依據又有基本法依據;從規范內容看,既有實體依據又有權限程序依據;從援引方式看,既有關聯援引又有單獨援引,既有具體援引又有概括援引。(見下表)

表3 “528決定”憲法和基本法依據援引表

分析“共同構成”法理之援引原理正好循此三個層面展開。所援引規定的規范淵源層面的考察,關注的焦點是援引《憲法》規定的條件。憲法和基本法在整體上“共同構成”特區憲制基礎,并不必然推出在特區治理實踐中,憲法和基本法在具體事項上“共同援引”為規范依據。就此而言,《香港基本法》規定的援引具有優先性,《憲法》規定的援引應體現出謙抑性,援引《憲法》規定以窮盡《香港基本法》規定為前提。葉海波主張“對香港的管治應當遵循基本法窮盡主義”,認為”唯有基本法上的機制不足用時,方可尋求憲法的授權”。(10)葉海波:《基本法窮盡主義:兼論人大涉港“決定”的地位》,載朱國斌編著:《“一地兩檢”與全國人大常委會的權力》,香港城市大學出版社2020年版,第147-162頁。基本法窮盡主義是基本法自足性理論的典型體現。黃明濤根據“基本法的自足性”指出,“象征國家主權統一的憲法規范必須納入《香港基本法》所代表的特別行政區憲制秩序內才能得到實現,不存在憲法直接適用的問題。”黃明濤:《論憲法在香港特別行政區的效力與適用》,載《法商研究》2018年第6期。筆者認為,這一情形主要發生在基本法規定尚未被窮盡的場景,體現為“消極的自足性”或“防御的自足性”;當基本法規定被窮盡時,基本法的自足性則以“積極的自足性”或“發展的自足性”形態呈現。這也體現在“共同構成”法理中的規范援引原理中。對此從兩方面來理解:其一,只有在窮盡基本法規定的情形下,才可聯合援引或單獨援引《憲法》規定;其二,當窮盡基本法規定后,中央履行憲制責任所依據《憲法》應當明確且完整地援引。前述關于“兩制”途徑轉向“一國”途徑的轉換條件的分析,闡述了“528決定”出場的必要性,也就闡述了《憲法》規定援引的必要性。

所援引規定的規范內容層面的考察,重點是所援引規定是否準確、是否充分。既然是已滿足窮盡主義援引條件的《憲法》規定,就應當明確且完整地援引,內容應包括實體(權限)依據和程序依據。在“528決定”中,《憲法》第62條第2項、第16項是程序依據。所援引的實體依據和權限依據較為飽滿:有《憲法》第31條設立特別行政區的總體授權,并通過第62條第14項轉化為全國人大職權的授權,以及只是概括援引了的“《香港基本法》的有關規定”。具體而言,對于《憲法》上的實體條款,除了概括性授權的第31條,前述第28條維護社會秩序和國家安全的國家義務條款是更有針對性的具體授權條款,宜在決定中一并援引。對于可以發揮規范轉接口作用的《香港基本法》有關條款,則主要是指序言中的“一國兩制”方針,第1條一國條款、第2條全國人大授權高度自治權條款、第12條高度自治權條款。

援引方式層面的考察,重點在于探求有利于維系基本法自足性、有利于說理論證展開的方式。關于援引方式上的原理,第一,聯合援引優先于單獨援引,通過基本法規定的同時援引來體現援引其他規范的基本法規范轉接口,有利于維系基本法自足性。第二,具體援引應當成為常態,這是說理論證的規范起點。第三,援引方式的考察,需結合援引原理的其他面向展開,例如,相對而言,實體依據多以聯合援引形式出現,可見,憲制基礎的“共同構成”尤其典型地體現在實體依據上。“528決定”中,《憲法》第31條、第62條第14項實體依據和權限依據,同作為實體依據的《香港基本法》相關規定是聯合援引出現的。遺憾的是,《香港基本法》有關規定僅以概括援引方式出現而略去了具體條文,這固然顯現基本法的整體性也凸顯了憲法依據。然而,《憲法》規定的援引若以符合“共同構成”法理的轉換原理并以連接《香港基本法》規范轉接口規定的方式出現,仍是基本法自足性的一種例外體現。但是,由于沒有明確援引或指出《香港基本法》具體條款的規范轉接口,使得作為實體(職權)依據的《憲法》規定的單獨援引顯得突兀,未能充分地呈現出基本法的自足性。

(二)“共同構成”依據的生成原理

“528決定”連同《港區國安法》,不僅是港區憲制基礎適用的示例,而且其本身也豐富了港區憲制基礎。其在何種意義上構成特區憲制基礎,同憲法和基本法的既有憲制基礎形成何種結構關聯,則是“共同構成”依據的生成原理所關注的內容。

“528決定”既是一項憲法監督決定,又是一項立法授權決定,這從其援引的規范依據和七點內容可見。根據授權立法的一般原理,被授權主體經過授權獲得立法權限而制定的法規范,基于被授權主體作為制定主體而非授權主體作為制定主體來確定位階。要言之,授權立法僅授權權限不授權位階。經由“528決定”,全國人大授權全國人大常委會行使其所享有的決定特別行政區制度(《憲法》第62條第14項)、制定基本法律(第62條第3項)的權限,但由此制定的《港區國安法》,仍然是全國人大常委會的立法,并不因此獲得等同全國人大直接制定的基本法律的地位。與此同理,國務院根據全國人大常委會授權就《立法法》第9條事項所制定的仍然是行政法規,并不因為授權而具有常委會立法的效力位階。同時,“528決定”確實在一定程度上加持了《港區國安法》的效力地位,使之不同于單純由全國人大常委會所制定的法律。可見“528決定”對于《港區國安法》具有既限制又加持的雙重意義。

“528決定”對《港區國安法》帶來的更全面的法律效果,可參照全國人大的“基本法合憲決定”(11)《全國人民代表大會關于〈中華人民共和國香港特別行政區基本法〉的決定》(1990年4月4日第七屆全國人大第三次會議通過)。來考察。1990年4月4日,《香港基本法》通過同日,全國人大以前無先例的合憲性審查決定方式,(12)參見梁鷹:《合憲性審查工作的推進與完善》,載《中國法治論壇(2018)“依憲執政與法治政府建設”主題報告集》(2018年5月7日,深圳)。重申了《憲法》第31條所規定并通過《香港基本法》序言第3段和第11條具體化的基本法自足性要求。(13)自足性理論主張者通常認為,這是基于《香港基本法》第11條的要求。參見黃明濤:《論憲法在香港特別行政區的效力與適用》,載《法商研究》2018年第6期。筆者認為,基本法自足性是一項基于《憲法》第31條規定的憲法要求。限于主要主題和篇幅,本文不再展開,但這是基本法研究的一項重大的基礎理論問題。它包括兩個互為依托、互相嵌套的層面:首先,是憲法層面的基本法自足性,或者說憲法對基本法自足性的尊重,這是基礎層面。如全國人大的“基本法合憲決定”,通過明確宣告基本法“是符合憲法的”,既排除了基本法中同憲法不一致的規定內容的違憲可能性,但并沒有賦予基本法同憲法相同的地位,基本法仍然屬于依據《憲法》第62條第3項規定的“基本法律”;又明確了《憲法》在特別行政區整體適用、但同基本法不一致的部分規范懸置適用。(14)參見陳端洪:《論港澳基本法的憲法性質》,載《中外法學》2020年第1期。其次,是法律和制度層面的基本法自足性,或者說法律和制度對基本法自足性的遵循,這是外觀層面。如“基本法合憲決定”強調,“香港特別行政區設立后實行的制度、政策和法律,以香港特別行政區基本法為依據。”不論國家立法還是特區立法,均應遵循之;作為全國人大決定的“528決定”以及據此制定的《港區國安法》,概莫能外。《港區國安法》用第2條專門強調了基本法的根本性條款,規定在港區維護國家安全制度領域不得違背基本法第1條和第12條的規定及其體系脈絡,由此明確將《港區國安法》及其立法依據“528決定”等納入基本法自足性麾下,專門重申(reemphasizing)和有力增援(reinforcing)了基本法自足性。“528決定”草案說明指出,“任何維護國家安全的立法及其實施都不得同本決定相抵觸”,(15)王晨:《關于〈全國人民代表大會關于建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定(草案)〉的說明》,載《中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會公報》2020年第2期。這體現了確立“528決定”在香港特區維護國家安全制度領域處于核心地位并具有自足性的立法原意,但這一地位和屬性并不影響基本法所調整的其他領域,屬于在基本法自足性麾下的子系統自足性。“528決定”依據《憲法》和《香港基本法》規定作出,創新性地適用了特區憲制基礎,并在適用意義上豐富了特區憲制基礎的實踐圖景。

概括而言,《憲法》和《香港基本法》共同構成特別行政區的憲制基礎,就是《憲法》和《香港基本法》“自足構成”特區憲制基礎,在適用憲法基本法特區憲制基礎的意義上豐富和發展了憲制基礎,但并未另起爐灶地生成憲制基礎新依據,此為特區憲制基礎的生成原理。

三、余論:憲法的謙抑性與基本法的自足性

上文以《港區國安法》的制定實踐為例,基本呈現出“共同構成”法理的外觀形態:“共同構成”的分工結構,可通過“議題內容——應對途徑——依據組合”三階規范構成的“一國兩制”方法考察,以港區國安立法為例,作為基本法規定的“一國”議題,當基本法設置的特區“應自行立法”之“兩制”途徑堵塞時,就需打開中央履行憲制責任的“一國”途徑,憲法規定也由間接憲制基礎轉化為經由《香港基本法》第23條轉接口接入的直接憲制基礎依據。“共同構成”的憲制基礎規定之間的轉換條件,既需“兩制”途徑客觀不能的事實前提,又有選擇“一國”途徑各選項中最有利于基本法安定性選項的規范要求。

“決定+立法”組合程序的立法創新中所呈現出的“共同構成”法理的援引原理和生成原理,則體現為:在各項憲制基礎規定之間,憲法規定的援引應當謙抑,只有窮盡基本法規定之時方可援引憲法規定;一旦援引,則應準確、充分;聯合援引優先于單獨援引,明確條文號的具體援引應為常態。援引憲制基礎的立法成果在適用意義上豐富和發展了憲制基礎內容,并未在規范形態上新增并列的憲制基礎規范,在規范基礎生成原理上,“共同構成”是“憲法和基本法”的“共同構成”,以基本法的“自足構成”為前提。

至此所揭示的,還主要是“共同構成”實踐形態法理,其背后的內核與基礎,仍然是這樣一個一體三面、互為體用的實質性問題:憲法和基本法的關系——憲法的特區效力——基本法的位階屬性,這構成了深層次的“共同構成”法理。回望這一層面,一方面,憲法基礎理論層面的基本法研究彌足重要,“一國兩制”實踐中的新情況新問題無不扣問著中國憲法的基礎理論研究。另一方面,特區憲制基礎得以“共同”構成,端賴“憲法的謙抑性”+“基本法的自足性”辯證統一,這既是“共同構成”法理的前提和基礎,也是其理論特色和方法圭臬,這項基礎來自于“一國兩制”方法的基礎法理,伴隨著“一國兩制”實踐新情況新問題,其樣態雖與時俱進,這一基礎原理仍創新守正。