國內外自然教育研究進展*

邵凡 唐曉嵐

SHAO Fan,TANG Xiao-lan*

在西方教育思想史上,公認的自然教育理論萌芽于古代希臘。17世紀,捷克著名教育學家夸美紐斯(Johann Amos Comenius)提出了自然教育的啟蒙思想,為后續的自然教育思想奠定了基礎。然而真正的“自然教育”(Natural Education)一詞最初是源于盧梭(Jean Jacques Rousseau)在1762年出版的《愛彌兒》一書。隨后裴斯泰洛齊(Johann Heinrich Pestalozzi)通過“教育心理化”把自然教育和心理學聯系起來,重視戶外環境中的教育以及兒童的心理,反對機械灌輸,這使自然教育思想從理論走向實踐。2005年美國作家理查德 · 洛夫(Richard Louv)首次提出“自然缺失癥”(nature-deficit disorder)[1],進一步喚醒了大眾對自然教育的認知。相關研究表明,自然缺失癥的誘因主要源于人與自然的疏離,人們缺少對自然環境的真實體驗,與自然的連結也在逐漸減弱[2]。因此,自然教育研究的重要性和緊迫性逐漸凸顯。

自然教育又稱“自然體驗”“自然鑒賞”或“自然學習”,以美國的約瑟夫·克奈爾(Joseph Cornell)撰寫的《與孩子共享自然》[3]等為代表,相關研究始于20世紀七八十年代的美國、歐洲[4],我國真正意義上的自然教育研究始于20世紀末至21世紀初[5],起初主要流行于香港和臺灣地區,是在總結國外自然主義教育和生態環境教育中學習經驗[6]。進入21世紀后,自然教育的研究熱度漸增,相關發文量也逐年增多,但研究的熱點相對零散,目前尚未有運用知識圖譜可視化工具分析自然教育的研究進展與熱點的文獻報道。為此,本研究立足于國際視角,依托SCI科學引文索引核心數據庫(WOS)和中國期刊全文數據庫(CNKI),借助CiteSpace軟件對相關文獻進行計量分析,并繪制出知識圖譜,旨在清晰地展示國內外自然教育的研究現狀、發展脈絡及主題熱點和趨勢,把握未來發展動向,積極推動中國自然教育的研究。

1 數據來源與研究方法

1.1 數據來源

本文以WOS、CNKI數據庫為檢索源,數據采集時間為2020年12月,檢索時間跨度不限。其中,在WOS數據庫中,以“Natural education”為主題進行檢索,文獻類型設為“Article”,引文索引類型選擇“Social Sciences Citation Index”“Science Citation Index Expanded”“Arts and Humanities Citation Index”,共檢索到論文13 589篇。因檢索結果中與主題相關的文獻比較分散且數量較多,故將文獻排序方式由日期調整為相關度,并對前 3 000 條檢索結果進行人工篩選,選擇與研究主題相關性較高的文獻,最終獲取相關外文文獻數據240篇,形成研究的國外樣本數據庫。在CNKI期刊數據庫中,以“自然教育”為主題詞,共檢索到1 006篇中文文獻,以人工方式剔除訪談、評論、新聞條目、活動通知等非學術類文章,以及部分與研究主題相關度較低的文獻,最終獲取相關文獻總計451篇。

1.2 研究工具與方法

獲取源數據后,借助數據處理軟件 Excel 與信息可視化文獻分析軟件 Citespace 5.7.R1,分別對WOS、CNKI數據庫相關文獻作進一步分析。本文利用CiteSpace軟件將源數據進行轉化,相關參數設定成單個時間切片長度為 1 年,網絡裁剪方式為pathfinder pruning,由此繪制相關作者、研究機構、關鍵詞等知識圖譜。

2 研究現狀分析

2.1 歷史演繹過程

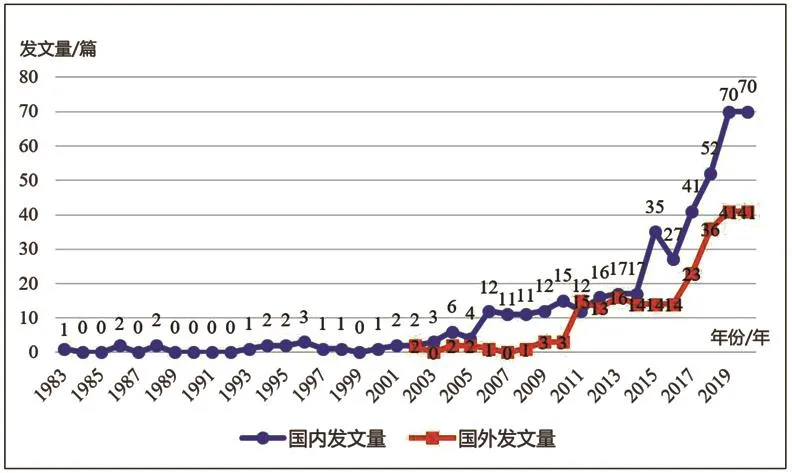

年度發文量是衡量或評估相關研究的重要指標,能夠反映該領域在特定時期的研究情況。通過文獻閱讀和數據分析,可以發現自然教育領域在WOS以及CNKI中的發文量總體呈上升趨勢,僅在2016年國內發文量有所回落,國內外在該領域發表的文獻數量均經過了“緩慢增長—穩定波動—快速增長” 3 個主要階段(圖1)。分析篩選后的國外樣本數據庫,發現國外相關文獻發表于2001年后,2011年之前處于探索發展的緩慢階段;2011—2016年相關發文量呈平穩增加的趨勢;2016年以后迎來一個快速發展的時期,每年發表的文獻數量顯著增加。

圖1 國內外自然教育研究發文量變化趨勢對比

國內研究大致可以分為:1)初步探索期(1983—2005年),國內學者于1983年開始對自然教育進行研究,此后的十多年均處于研究初期,發文量較少,受關注度不高;2)緩慢增長期(2005—2014年),自2005年“自然缺失癥”提出后,大眾對自然教育的關注度明顯提高,涉及自然教育研究的文獻在國內學術期刊上陸續發表;3)快速增長期(2014年至今),2014年首屆全國自然教育論壇的召開,使得自然教育得到更多公眾的認可,相關研究發文量也愈發增多。隨著國內外學者的密切關注,未來自然教育的研究將會更加全面深入。

2.2 空間分布特征

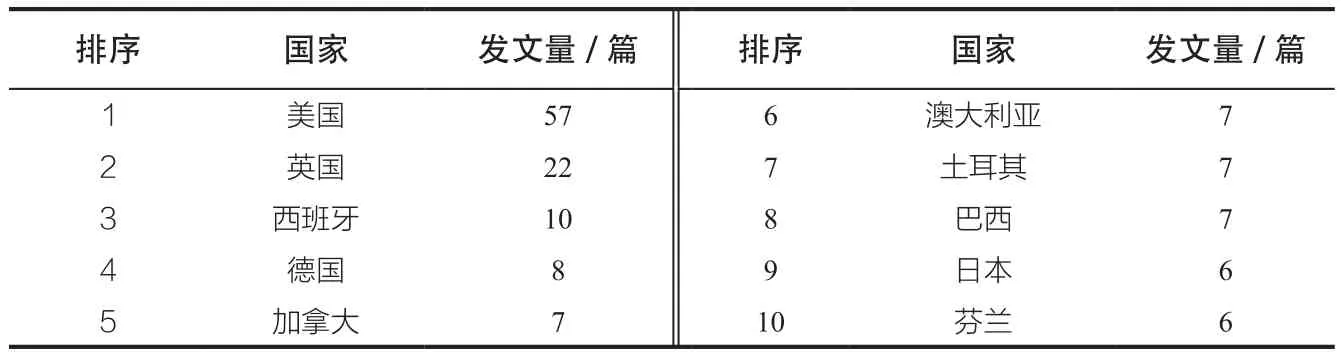

研究地區情況可以幫助學者快速找到該領域中研究成果豐富的國家和地區,為后期研究提供參考。根據WOS數據源,分析國外自然教育的研究地區分布情況,結果顯示(表1),排名前十的國家發文總量為137篇,已達到外文研究文獻總量的一半以上。這些綜合國力和經濟實力比較雄厚的國家,在國外自然教育研究領域中占據絕對優勢地位。

表1 國外自然教育研究發文量前十的國家

根據CNKI數據源,提取發文量在8篇以上(含8篇)的省級行政區,得到國內自然教育的研究地區分布情況(圖2)。發文量最多的是湖南省,達到66篇,其次是江蘇省和廣東省。通過分析發現,發文量較多的省份多分布在中國經濟較為發達的地區,尤其以華東地區為最,華北和華中地區也有一定分布;經濟欠發達省份的發文量則較少。總體來看,國內外均對自然教育相關研究有了一定重視,但地區間的重視程度存在一定差異。

圖2 國內自然教育研究地區情況(發文量≥8)

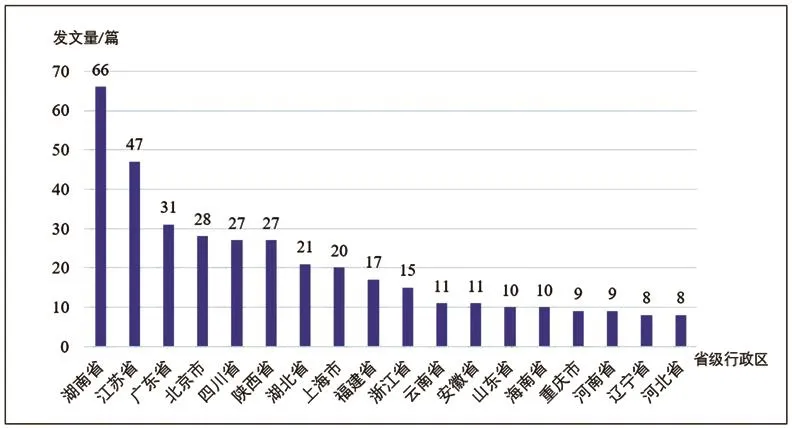

2.3 主要研究機構分析

對研究機構進行分析,可以明確主要研究力量的分布狀況。關于機構間的合作情況,通過在 CiteSpace 中選擇網絡節點類型(Node Types)為“Institution”,其他為默認選項,可以得到機構合作網絡圖譜(圖3~4)。節點之間的連線表示機構之間的合作,連線越多,機構間的合作越密切。從圖中節點的數量來看,國內外自然教育研究機構主要為高校,為學術交流和學術共同體的形成奠定了基礎,但合作網絡均較為稀疏。在國外機構合作網絡圖譜中,賓夕法尼亞大學(Penn State University)是蜚聲國際的自然教育研究機構,以其和拉夫堡大學(Loughborough University)、羅格斯大學(Rutgers State University)為中心,已逐漸成為自然教育研究領域中的重要學術陣地。

圖3 國外自然教育研究機構分布圖譜

分析國內機構合作網絡圖譜可以發現,節點雖多但相對分散,研究機構主要是高校,包含重點師范大學、農林類高校以及綜合性大學,以湖南師范大學、華南農業大學等為主,但并未形成核心研究機構群。同時,機構共有節點和連線分布很少,表明國內從事自然教育研究的機構彼此之間聯系松散,連接性較弱,跨區域合作有待推進。

2.4 研究作者的比較分析

對文獻作者進行研究可以有效了解該領域中的主要作者,以及他們之間合作的密切程度。分析國外自然教育研究共被引頻次前十的研究者名單,其中美國學者Camasso Michael J和Jagannathan Radha是被引頻次相對較高的作者,說明他們的研究成果相較于其他學者具有較高的影響力,而且兩者也存在合作關系,他們近期主要圍繞自然培育對學生成績及自然認知的影響展開定量化研究[7]。此外,塞爾維亞地區的Eva Borsos、Maria Patocskai和Edita Boric存在合作關系,他們主要借助模型與實驗,探討戶外教育的有效性及其對學生的影響[8]。瑞典學者Giusti Matteo和Raymond Christopher M.通過歸納性主題分析和參與者調查的方式,對兒童與自然連接的地點與方式進行測試并驗證[9]。從作者之間的合作關系來看,只有少部分文獻作者之間聯系密切,整體合作較為稀疏。

就國內而言,影響力較大的學者有劉黎明、周晨、宮盛花、翁殊斐、袁元等。其中以劉黎明、李霄鶴、何娟、劉在良、杜慶平為中心的科研團隊合作關系較為緊密。以李霄鶴為中心的研究團隊規模較大,其他團隊規模較小,大多為2~3人。以上團隊的研究重點集中在自然主義教育思想的研究與回顧[10]、鄉村自然教育的構成要素及應用形式與功能[11]、自然教育課程的建設[12]、自然教育功能的景觀設計[13]等方面。

整體上看,國內外雖然部分科研團隊合作強度較大,但各團隊仍處于獨立研究的狀態,在一定程度上不利于自然教育研究的長遠發展。

2.5 發文刊物的比較分析

對國內外發文刊物進行比較分析,有利于了解研究文獻的領域分布及質量高低。對相關國外文獻所屬期刊進行分析統計,可以發現國外自然教育發文量較多的期刊主要是《Environmental Education Research》《Sustainability》, 共 占據了所統計刊物數量的一半。從學科分類來看,大多與環境科學相關,且是影響力較高的刊物;其次是教育哲學類期刊等。

將CNKI文獻按照來源分為4類,包括碩博論文72篇,會議論文16篇,核心期刊論文55篇和一般期刊論文308篇①注:核心期刊與一般期刊劃分標準參考2018—2021年版北大中文核心期刊目錄(最新第八版)。。一般期刊的文獻數量最多,核心期刊的相對偏少,側面反映了該領域的文獻量雖多,但有影響力、認可度高的文獻偏少。這些期刊的研究內容依托了教育學、哲學與人文科學、基礎科學、農業科技、環境科學與資源利用、經濟與管理科學、工程科技等學科,說明國內對自然教育的研究呈現出多學科交叉融合的特點,得到多個領域的關注,但還是以教育學為主。總體來看,國內外研究方向均呈現出朝多學科、多領域發展的趨勢,但國外發文刊物的影響因子遠高于國內的發文刊物,說明我國自然教育研究質量還有待提高。

2.6 關鍵詞共現分析

2.6.1 國外自然教育研究的關鍵詞聚類演化分析

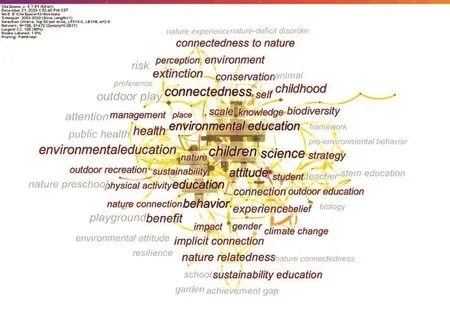

關鍵詞共現圖譜可以展現一定時期相關文獻的集中情況,研究高頻關鍵詞更容易得出該領域的研究主題與熱點。在CiteSpace中將節點類型重置為“Key-word”進行關鍵詞分析,可得到所有輸入文獻的關鍵詞出現頻次,圖中節點及字體的大小則表示每個關鍵詞出現頻次的高低,關鍵詞之間的連線代表兩者之間的關聯。繪制國外自然教育研究的關鍵詞共現圖譜(圖5)及關鍵詞頻次和中心性統計情況表(表2),可以發現環境教育(environmental education)、教育(education)、自然(nature)、兒童(children)、行為(behavior)、連結性(connectedness)、科學(science)等關鍵詞字體較大且中心性都在0.10(包含0.10)以上,是國外自然教育研究的熱點。

圖5 國外自然教育關鍵詞共現圖譜

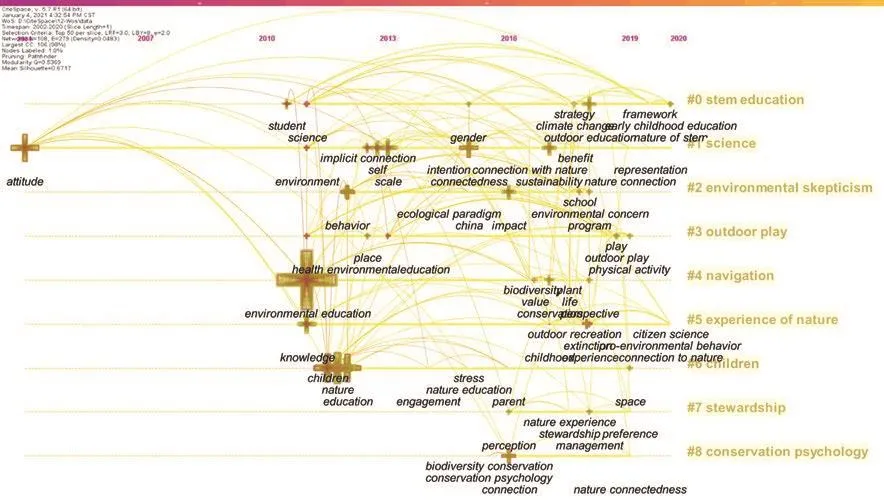

為了對關鍵詞作進一步分析,繪制國外自然教育研究關鍵詞聚類時序圖(圖6)。圖中顯示了研究熱點在時間脈絡上的遷徙情況:2011—2013年的研究熱點比較集中且多元,主要從環境、連接性、科學、兒童、行為、健康等視角對自然教育進行研究;2013年至今,研究熱點逐漸擴展至生物多樣性、戶外教育、環境認知、環境保護、公眾健康等領域。時序圖右側顯示有聚類標簽,聚類前的標號越小,說明該聚類研究熱度越高。聚類主要包括環境教育、戶外教育、自然體驗、兒童、保護意識,進一步說明了國外主要關注自然教育的內容、形式和實踐等方面。

圖6 國外自然教育研究關鍵詞聚類時序圖

2.6.2 國內自然教育研究的關鍵詞聚類演化分析

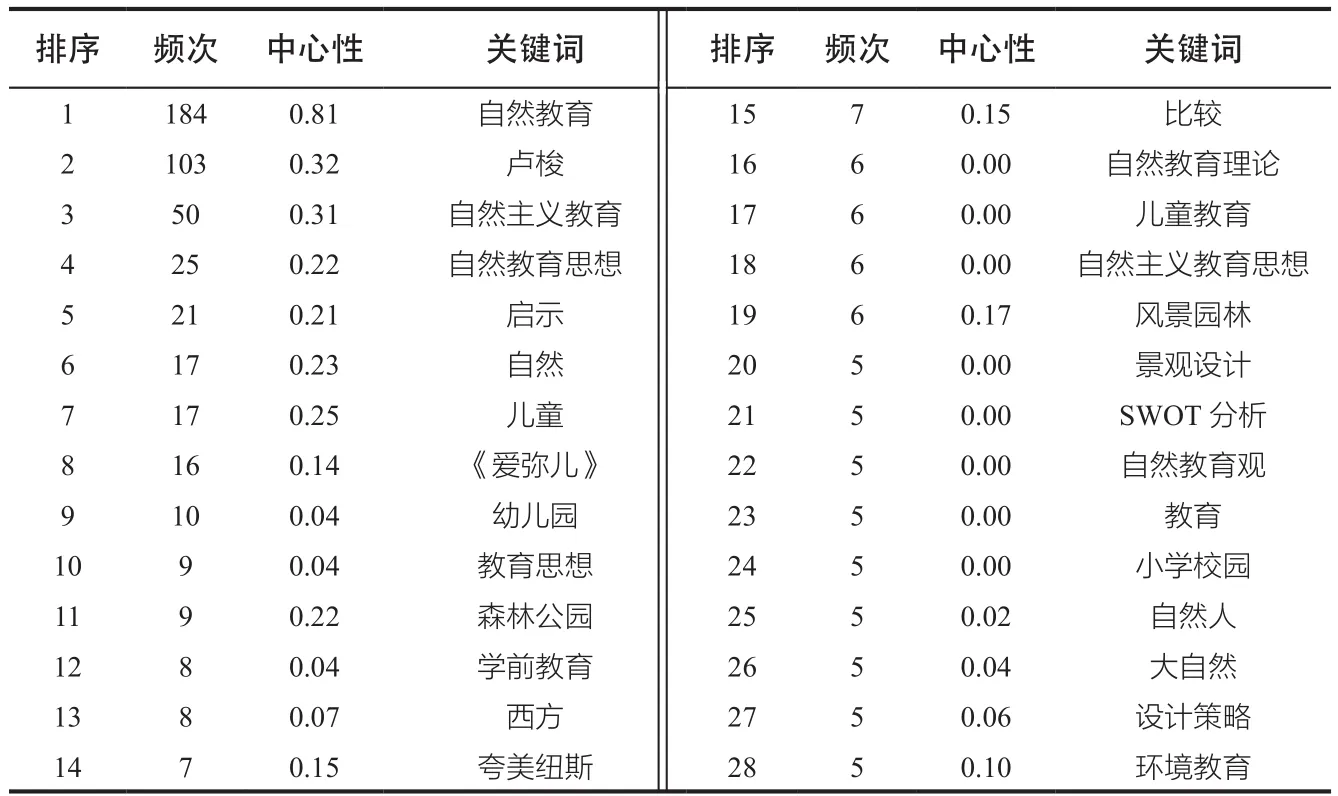

對國內自然教育研究的關鍵詞進行共現分析(圖7,表3),結果發現國內對自然教育研究的熱點主要集中在自然教育、盧梭、自然主義教育、自然教育思想、兒童、《愛彌兒》、夸美紐斯、環境教育、風景園林等方面。

圖7 國內自然教育研究關鍵詞共現圖譜

表3 國內自然教育關鍵詞頻次和中心性統計情況(頻次≥5)

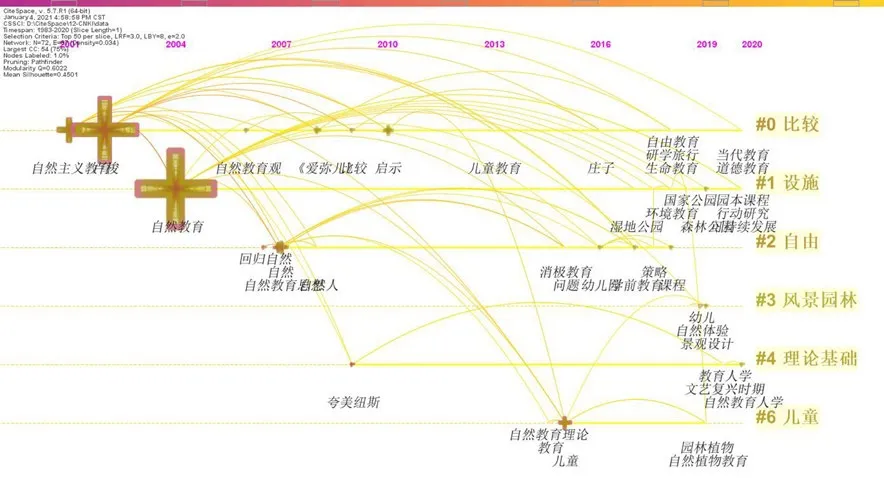

分析國內自然教育研究關鍵詞聚類時序圖(圖8),發現國內早期的研究主要是結合盧梭的自然教育理論,從教育學和哲學的角度,對自然教育進行闡釋。自2005年開始對“回歸自然”“自然教育思想”等作出進一步探討,尤其在2014年召開全國自然教育論壇后,社會各界對自然教育的關注逐漸增多,自然教育逐漸被廣泛認知,相關研究也呈現出多元化發展的趨勢。近年來隨著有關建立國家公園體制探討的逐漸深入,“研學旅行”“自然體驗”“可持續發展”也成為此方面的新熱點。圖中的聚類標簽表明,國內對自然教育的研究側重在國內外自然教育思想的比較以及自然教育的實踐模式等方面。

圖8 國內自然教育研究關鍵詞聚類時序圖

3 研究熱點分析

通過對高頻關鍵詞的出現年份和年度發文量的綜合考察,對國內外自然教育的研究熱點進行歸納整理,可以總結出自然教育領域的3個熱點研究方向:基礎理論研究、實踐模式研究、內容和形式研究。

3.1 基礎理論研究

基礎性研究主要集中在兩個方面,一是對相關理論思想的追溯,二是對自然教育相關概念內涵的辨析。前者主要體現在教育基本理論研究方面的著名專家學者,對夸美紐斯、盧梭、裴斯泰洛齊等人的自然教育思想進行介紹與理論性的描述[14~15],也有對國內外自然教育思想的追溯與梳理[16~17],以及對國內外自然教育思想之間的比較分析[18~19]及經驗總結與啟示[20~21]。后者主要是對自然教育、自然主義教育以及環境教育、戶外教育、自然保育等概念的辨析[5,22]。

3.2 實踐模式研究

美國19世紀30年代的露營教育就是對自然教育的實踐探索,目前已形成“教學+自然學校+項目”的正規教育和非正規教育并行的模式[23]。歐洲的自然教育源于20世紀50年代,然后逐漸風靡于德國、英國、韓國等發達國家,他們依托國家公園或戶外農場等基地建設自然學校,以及通過戶外野營等探索性教育項目開展自然教育[24]。此外,政府、學校、自治團體、企業、自然保護協會、志愿者、非政府組織等也都紛紛協力推進自然教育事業的發展[6]。澳大利亞具有極為豐富的自然資源,因此其自然教育模式是圍繞家庭、學校、社會開展的“全方位圍繞式”[25]。日本政府受到了如日本野鳥會等民間組織的大力支持,形成了“自然學校+社會+社區”的實踐模式[26],尤其注重自然教育體驗活動的開展。韓國則以森林資源為依托,側重于“森林體驗式”的自然教育模式[27]。

基礎教育改革和黨的“十八大”的推動,使我國自然教育迅速發展,從業機構和人員呈井噴式發展[28]。我國廣泛汲取其他國家自然教育的成功經驗,已經形成了“教學+自然學校+自然體驗”的自然教育實踐模式,各類中小學校及高校注重在教學中融入自然教育理念[29]。宏觀層面的自然體驗教育基地建設大多是以國家公園[30]、自然保護區、風景名勝區和各類森林公園[31]、濕地公園[32]、地質公園等保護地為依托[33]。目前,我國已建立各級各類自然保護地1.18萬處,有著豐富的生態資源和優美的自然景觀,是進行自然教育活動的良好場所。中觀層面主要以城市公園綠地[34]、植物園[35]等作為實現途徑。微觀層面則結合景觀設計[36],更多關注到自然環境對于兒童的重要性,康復花園[37]、社區花園[38]、戶外游戲場地[39]等被更多地考慮在內。但總體來看,國內目前結合自然教育的基地選擇及建設,還是以森林公園、植物園和社區花園為主,其他類型相對較少。

3.3 內容和形式研究

自然教育主要研究的內容包括認知層面、情感層面和行為層面。其中,認知層面作為基礎,相關研究主要涉及動植物知識的科普講解[40~41],以及自然地理知識、生物多樣性知識[42]等具象化的自然科學知識[43],相對高難度的廢棄物處理、環境質量檢測和識別、生態保育和管理、野外探險活動[44]等技能知識鮮有涉及。情感層面的研究多聚焦于以文化或美學教育的方式建立人與自然的深層情感聯系[45]。行為層面更多是通過自然教育活動,把認知層面和情感層面的信息內化后,與自然建立起親密的關系,促使人們深層次地考慮環境問題和生態倫理問題[46]等。目前內容研究多集中在認知層面,以動植物等具象化的自然科學知識的科普講解為主,實踐性的技能知識少有涉及,且講解多側重單向被動的輸入式解說,與自然的情感連接和知識內化有所忽視。

關于自然教育形式的探討,主要指為了達到自然教育的目的所借助的各種自然教育活動。國內外在自然觀察[47]、自然體驗[48]、自然探險[49]、自然環境解說[50]、自然課堂[51]等方面均有研究,國外對影響自然教育的因素[52],以及各類活動形式對兒童自然教育結果的評估及價值影響方面的量化研究較多[53]。總體來看,目前自然教育形式側重在自然解說、自然課堂這類被動式參與形式,強調知識的傳授,存在方式單一、創新不足等問題,致使活動的吸引力欠佳。自然教育的受眾群體主要是中小學生及幼兒,也包含少量親子家庭,其他年齡層次人群的需求考慮偏少,全民參與的積極性不高。

4 結論與展望

綜上可知,雖然國內外關于自然教育的相關研究起步較晚,但其發展迅速,研究的領域和范圍在不斷拓寬,研究人員不斷增多,研究團隊也在逐漸壯大,取得了十分可觀的研究成果。但依然存在以下問題,有待進一步提升和改善。

1)學科關注度和交叉分析有待提升。因自然教育的教育學與哲學特性,國內外相關文獻多從環境科學、教育學與哲學視角出發,相似的學術成果較多,而與地理科學和建筑科學的交叉占比較少,同經濟學的交叉研究極度缺乏。未來的研究尚有很大的上升空間,在國內外學者的共同努力下,有待進一步打破學科壁壘,實現多學科交叉融合發展,賦予自然教育以更加鮮活的生命力。

2)發文質量有待改善,研究成果的說服力和影響力有待擴大。近年來相關文獻數量逐年增加,說明自然教育引起了專家學者的廣泛關注,研究前景也愈發明朗,但核心期刊的發文量較少,有影響力、認可度高的文獻偏少。未來隨著經典理論的不斷完善,研究成果的影響力勢必會有所提升;隨著定性和定量分析方法的不斷發展與廣泛應用,目前匱乏的自然教育價值評估方面的研究也必然會有所增加,相關研究成果的全面性、客觀性、科學性也將進一步提升。

3)實踐模式有待創新,內容多樣性和形式多元化有待加強。就實踐模式而言,目前還是以森林公園、動植物園及社區花園等類型的基地為主,對其他類型的保護地和風景名勝區考慮較少。隨著我國自然保護地體系的建立、國家公園體制試點的建設和研學旅行政策的提出,諸如濕地公園、海洋公園等類型的保護地有望被進一步納入自然教育的視野。就內容和形式而言,只有注重內容的多樣性,全面考慮到認知、情感和行為,才能充分發揮受眾的主觀能動性,有助于其形成尊重、愛護、保護自然的意識。關于自然教育形式的探討,有待朝著多元化方向發展,不僅要注重靜態的、被動的自然課堂和自然解說,還要兼顧動態的、趣味性的自然觀察、自然體驗和自然探險,避免形式單一。自然教育不僅僅是青少年的教育,更是全民教育、終身教育,如果能有所側重地兼顧不同學習能力和年齡層次的人群需求,自然教育全民參與的積極性也將得到更加充分的發揮。

注:圖片均為作者自繪。