論快速路型高架橋下景觀設計及實踐

程華

(上海市政工程設計有限公司,上海市200092)

0 引 言

在城市規劃的發展歷程中,早在20世紀著名建筑師柯布西埃提出了三層立體交通設想,地面架起的高架道路用于解決快速交通功能。這一規劃思想,深刻影響著世界各國的城市建設。英國及歐洲的一些城市于20世紀60年代初建立了大量高架道路。亞洲國家隨后也開始興建城市高架路,如日本、曼谷、中國等。快速路型高架橋有強大的疏散和運輸能力,同時其體量較大,對城市空間形態影響較大。在此情況下,衍生了一種附屬在高架橋下同時也有一定局限性的城市空間類型——高架橋下景觀。相對于高架上部空間的快速通過性,高架橋下部空間更是與城市居民使用息息相關,它可以滿足不同年齡段的市民多項生活需求,同時具有多物并存,連續多樣的空間特性。

本文從城市管理綜合視角切入,首先對快速路型高架橋景觀空間進行理論研究和案例分析,對空間特點進行分析,對相關案例進行總結,提出快速路型高架橋下景觀設計的創新點及側重點,并在實際工程中進行運用,探索一種新型的城市景觀,最大限度的呈現其美觀、生態、可持續性等功能,同時可以提高城市土地的使用效率,打造積極的快速路型高架橋下空間。

1 技術框架

本文研究技術路線如圖1所示。

圖1 技術框架思路

2 快速路型高架橋下景觀空間分析

2.1 高架橋下景觀空間定義

高架橋所構成的立體交通體系,相比平面交通具有更高的通行能力,可以顯著提高車速和安全交通功能。高架橋從結構上分析,可以分為上部橋面及附屬設施,中部梁及墩柱支撐設施,下部基礎設施三部分。本文所研究的高架橋下空間所指為,高架橋橋板下部、中部梁及墩柱支撐設施與地面間所構成的區域。

2.2 高架橋下景觀空間類型

快速路型高架下景觀空間根據高架橋在城市中穿行,分為三種形式空間類型。

一為帶型空間,是連續的、線型空間特征。也是快速路型高架橋下空間的主要構成形式。帶型空間受環境影響較大,空間圍合性較差,其在環境主導上影響力較小。

二為節點型空間,是高架橋與城市中周邊用地形成的團狀或點狀空間形態,作為城市的景觀節點,其體量較大,可根據相交的道路交通程度不同,在節點中也表達出不同的主次功能。是展示城市風采的重要景觀空間。

三為特殊型節點空間,即兼具帶型空間與節點空間功能。通過高架橋下景觀空間的營造,結合周邊環境,可展現城市風貌、延續城市文脈,豐富市民生活等多功能。

2.3 高架橋下景觀空間主要環境特征因子分析

快速路型高架橋下空間區別于其他城市公共空間的特征因子較多,但影響設計構成的主要特征因子為光照、水分、土壤。

(1)光照是影響植物生長的最主要因素,直接影響光合作用的形成。不同品種的植物,不同的生長階段的植物對光照所需均不同。一般可以理解為兩方面,一為光照強度,光照強度是指單位時間投影到單位面積上的太陽輻射能量。經研究,自然光就是光合作用所需要的光。植物光合作用中對紅光和藍紫光需求較多。二為光照時間。這個對于開花植物影響較大。在植物的選擇過程中,應結合快速性高架橋形式,進行基礎光照分析,選擇適宜區域生長的植物。

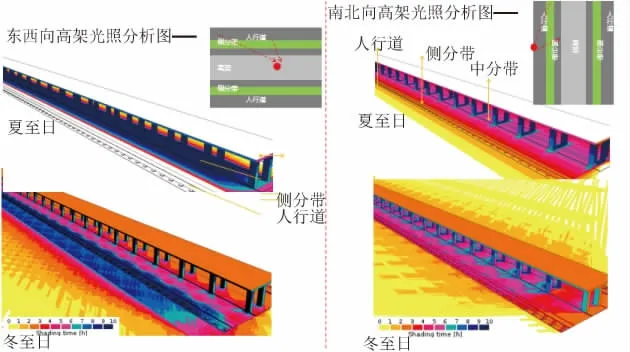

高架橋可根據在城市中走向,利用軟件及科技手段,進行具體的光照分析。相關資料研究表明,上海市高架中橋下,夏季晴天情況下東西向走向高架下南側光照率為7%,僅滿足陰生植物需要最低的光照需求。而中部和北側的光照率僅為2%~5%,低于陰生植物所需的最低標準。南北向高架橋下兩側空間光照優于東西向高架。

(2)水分,正常情況下除了日常養護澆灌外,高架橋下空間基本不能正常接收到雨水。大面積的橋下空間土壤都相對露天綠地干旱。其中,高架雨水口附件在暴雨時節,則對植物形成浸澇,對植物的正常生長有著較大的影響,橋下景觀效果較差。現狀高架橋下養護則以人工澆灌為主,成本較高。

(3)土壤作為植物生長的基礎條件,其土壤的組織成分與植物生長息息相關。快速路型高架橋下空間位于城市交通干道,道路揚塵、汽車廢氣等嚴重,高架橋下土壤養護困難,易板結,透氣性差,植物生長發育受到限制。

3 高架橋下景觀概述

快速路型高架橋景觀空間作為一種不可避免同時也特殊存在的一種城市空間景觀,引起了大家的關注。高架橋下景觀空間的打造也越來越注重體現城市地域文化,同時與周邊環境的緊密結合,注重體現可持續發展及人文關懷。結合國內外相關優秀案例進行分析,高架橋下景觀空間以純綠化空間(綠化種植為主)、功能型空間(商業場所、公共活動場地、市政服務場所等)、公共開放空間(公園、運動場等)。其中,國內外景觀空間概述如下。

3.1 國內高架橋下景觀空間概述

國內高架橋建設相對國外較短,快速路型高架橋下景觀空間的運用,在經歷了停車功能、商業階段后,現狀大部分均以純綠化種植為主。綠化種植可以緩解高架橋混凝土營造的灰空間帶來的壓抑感,也有重要的生態調節功能。隨著社會發展,人民審美要求日益提高,高架橋下景觀空間設計也有很多成功創新案例。如老成都民俗文化公園,其橋墩采用川劇臉譜裝飾,結合橋下公園設計,增強交通和城市景觀的延續性;在上海內環高架、延安路高架多次城市更新過程中,高架下景觀空間結合周邊環境、光照分析等因素,在部分城市節點處,以耐蔭植被結合部分多年生宿根花卉、球根花卉植物,采用自然式種植方式,結合地被覆蓋物,模擬自然界中植物交錯生長的藝術方式,打造“城市綠洲”節點。在保證生態功能、安全性的基礎上,提高快速路型高架橋下景觀空間藝術性及觀賞性。

3.2 國外高架橋下景觀空間概述

國外高架橋景觀空間大多以公共利益出發,打造有品質的公共空間,激活城市活力。具體結合各國實際情況,也略有差異。如日本東京對橋下空間的運用更多的是商業價值的的體現,充分發揮土地的價值效用。形成了城市的重要節點及商業中心。如日本都立大學站高架下步行街、東京中目黑鐵路高架橋下多功能商業、東京“2k540”高架橋下藝術空間。整體來說,功能性空間為主,作為公共開放空間使用較少;阿姆斯特丹快速路上三條鐵路交叉點下的高架橋下公共空間,以綠化結合景石布置,同時橋梁墩柱涂裝,模擬樹干,結合綠化空間,打造大地藝術;休斯頓的布法羅散步道,設計結合周邊河流,以綠化為主,將河流與游步道緊密結合,打造了一個巨大的自然公園,深受市民喜愛。法國巴黎的市區中心高架橋則采用拱券形式,呼應周邊文藝復興時期的建筑形式,使高架橋作為城市文脈的一種延續。意大利有名的太陽能風能大橋用藝術手法美化橋體的同時,具有實用的發電功能。

4 高架橋下景觀的思考和總結

通過相關案例總結及快速路型高架橋下景觀空間分析,高架橋下景觀空間設計在改善城市消極空間起著積極作用,也有著顯著的生態、觀賞、休閑功能,但同時還存在著相關問題可以優化。現提出設計原則及設計策略。

4.1 設計原則

(1)安全性原則

快速路型高架橋地面輔道車速也相對較快,橋下景觀設計尤其要以安全性為第一原則。在節點空間設計時,在安全視距范圍內設計應不高于80 cm,滿足行車視線通透。在行人過街區域,需保證行人安全,可設計及構建明晰的過街空間及導視系統。

(2)生態性原則

高架橋下空間作為一種城市開放空間的一部分,必須具有調節并減少高架對周邊環境污染的功能。植物品種的選擇上需考慮耐蔭、抗性強、吸聲降噪、生態效應強的植物品種為主。同時盡量減少后期養護的需求。

(3)景觀一體化原則

快速路型高架橋作為一種大型的交通樞紐,其涵蓋的專業較多,類型豐富,在設計時需多方面考慮,專業設計交叉融合,使高架橋在滿足交通功能的基礎上,還能作為一種景觀構筑物存在于城市中。同時融合當地的地域文化特色,傳承城市文脈,創造具有景觀特色的高架橋景觀。

4.2 設計策略

(1)通過斷面屬性層次設計,加強快速路型高架橋景觀的意向感知度。

需斷面屬性層次加強高架橋下景觀空間設計,增強高架橋設計的藝術性及科學性。國外相關案例表明,綠化可以適當結合藝術小品、水景、色彩的變化等景觀元素,有效消除大體量的高架帶來的壓抑感,同時可以從空間和視覺上延續高架橋的聯系。在不同的路口節點空間,通過不同的物質和空間變化,加深通行者的印象程度,增加高架橋下景觀空間特色。

(2)通過多樣化設計手法,連接城市景觀,并提升城市景觀。

高架橋穿越城市,對現有城市空間造成一定的分隔,如部分區域可能存在的公園綠地、廣場等,故高架橋作為一項體量較大的城市構筑物存在,需加強對高架橋體本身進行景觀化設計的同時,也需要通過橋下空間的設計,使原本割裂的城市景觀,有機連接起來,如橋下綠道貫通,橋下公園貫通等城市公共開放空間的連接,與城市周邊環境相協調。

(3)進行基礎分析,并結合實際情況,優化植物品種。

案例中多處區域因光照受限,植物品種不適宜,后期養護不當,植物生長停滯、植物品種單調,景觀效果較差。故在設計之初,應進行光照等基礎分析,通過科學手段輔助,有效選擇植物品種,展現當地城市的景觀風貌。

(4)雨水收集系統及澆灌技術的運用。

現階段海綿城市設施建設較為成熟,在快速路型高架橋中,可結合高架上雨水收集及利用,節約城市資源,進行雨水收集及運用。在高架橋下景觀空間中,可結合考慮。

(5)其他相關設施的景觀化設計。

城市中綠化可以通過道路綠化連接為一個整體,而高架橋的其他附屬設施也可以考慮景觀化處理,如高架底部擋墻、聲屏障、夜景亮化、多桿合一等景觀一體化設計,使高架景觀整體和諧。

5 快速路型高架橋下空間景觀設計實踐

5.1 項目背景

嘉興市地處長三角城市群的核心位置,是上海大都市圈的重要城市和杭州都市圈的副中心城市。嘉興快速路環線是嘉興市第一條高架型快速路,由三環東路、長水路、中環西路、中環北路構成。環線全長約28 km,采用主線“高架+短地道”組合形式。短地道位于南湖大道交叉口處,長約1.9 km。快速路環線與7條快速路射線相交,滿足快-快銜接需求,共同構建嘉興的快速路網。

該項工程中含有高架橋上及高架橋下兩部分景觀,其中,中央分隔帶及側分帶的大部分綠化面積位于高架橋下。本文以該項目為例,重點研究高架橋下景觀設計。

5.2 上位規劃解讀

城市文化特色研究:嘉興別名“禾城”,自古是馬家浜文化的發源地。嘉興水網豐富,素有魚米之鄉美譽。同時,嘉興最突出的是紅色基因,嘉興是中國共產黨的誕生地,紅船文化的發源地。

上位規劃中,嘉興將打造成“雙心、三幅、雙環、多節點”的布局結構,其中,南湖文化中心為整個城市的文化核心,快速路環線穿越三個副中心,同時高鐵南站樞紐中心、科技城位于環線西南方向。城市快速路環線為其中一環,在城市中起著重要作用。2018年嘉興市發布了《嘉興市中心城區品質提升設計與整治導則》,對嘉興市整個景觀環境提出了更高的要求。在“綠城花海”專項導則中提出,打造城市四季景觀、強化城市特色植被、打造精致節點花境、豐富立體綠化景觀。

5.3 基礎分析

(1)光照分析

嘉興快速路環線高架橋分為正東西向、正南北向兩個朝向。植物是生長最重要的是光照條件,如圖2所示,利用軟件對光照情況進行分析后,我們發現南北向高架光照比較樂觀,而東西向陰影程度較高,在景觀設計中需要結合光照分析進行設計。

圖2 光照分析圖

(2)現狀分析

結合現狀道路景觀,將新建道路的斷面與現狀進行對比,發現三環東路、長水路、中環北路道路斷面形式變化,車道拓寬,道路線位調整,故現狀道路中植被無法原地保留。中環西路道路不拓寬,但是道路斷面沿線結合現狀不斷變化,無標準橫斷面,故現狀植物不能原地保留,需全部搬遷。中環北路在極少數有原地保留條件的地方,建議保留部分長勢良好、樹形佳的喬木。

5.4 設計理念及總體結構

結合嘉興市上位規劃、嘉興市中心城區品質提升設計與整治導則銜接,確定打造嘉興快速路環線“嘉景、興城”的設計愿景。嘉景,也是四季嘉景,通過四季綠化來體現;楊帆興城,通過具體的文化設施,人性化設計來體現。同時確定整個環線的總體結構“一心三段四季、三級景觀節點”。一心是“紅船魂”文化核心,三段結合周邊用地性質及現狀風貌特色,定義“運河情、江南韻、國際范”三個主題段落;四季:一環串聯“春夏秋冬”四季景觀;三級景觀節點:結合道路交通規劃及城區主要區域進出口情況,分級設計,重點明確。本文主要以該項目為例,研究以高架橋為主體類型的景觀設計。

5.5 詳細設計

(1)在斷面屬性設計中,加強快速路型高架橋景觀的意向感知度。

高架橋全長28 km,在體現地域文化特色和實用功能復合的同時,需要打造分級節點,有的放矢,使車行及人行在其中,可以感受到不同的景觀空間及變化。在該工程中,結合嘉興市綜合交通體系規劃及國土空間規劃,確定三級景觀節點。一級節點為一環七射中的七條射線節點,主要通過立交周邊區域營造景觀,高架橋下空間為配景;二級景觀節點為重要的城市區域出入口,打造具有識別性的高架橋下空間,采用橋墩立體綠化形式,尺度控制為路口左右各三排墩柱,單側約90 m,雙側約200 m的景觀尺度。具體采用容器式綠化形式,相比傳統爬藤立體綠化形式,更加簡潔大氣,結合自動灌溉系統,后期維護更加可控。立體綠化高度為滿柱,結合嘉興特色“嘉禾”柱夜景亮化,打造多重景觀;三級景觀節點為普通路口交叉口節點,采用景石小品結合路口花境形式。高架橋下節點的種植方式上,改變了常規的大規模耐蔭植物的種植形式,在保證路口安全功能的基礎上,結合光照條件,更多的從景觀功能區考慮,采用多年生的宿根花卉、球根花卉的搭配,模擬自然生長的花卉自然生長的狀態。如八仙花、玉簪、百子蓮、美人蕉等。在光照不佳的區域,采用植物組團、小品、覆蓋物搭配的形式造景,如5 cm厚的黃金沙覆蓋物,結合小品點綴造景。光照不佳區域的植物以觀葉、色葉為主,如大吳風草、南天竹、搭配絡石、火焰南天竹、金葉石菖蒲、金邊胡頹子等。

(2)注重上位規劃與周邊用地銜接,高架橋下空間功能擴展,提升城市景觀。

在南北向高架橋下,由于高架橋的新建使新塍塘南、北側公園局部破壞,原綠道由于高架橋墩柱的建設,影響兩側公園貫通。在設計中,橋下空間結合現狀綠地、水系、綠道關系,重新梳理及優化整合,增強區域景觀延續性。局部懸挑人行通道,結合黨建文化宣傳墻及景觀卵石覆蓋物景觀,使南北側公園貫通。完善綠道功能。

(3)結合基礎分析,優化植物品種,打造可持續發展的高架橋下景觀。

基于光照分析,高架橋下以耐蔭植物為主。其中,東西向高架下光照條件較差,植物選擇抗污染性強的常綠耐蔭植物或陰生植物。如:八角金盤、灑金桃葉珊瑚、熊掌木、狹葉十大功勞、常春藤、爬山虎、扶芳藤、絡石、麥冬等。南北向高架橋下植物以耐蔭植物為主,外側光照條件好的位置可栽植抗污染強的半陰性植物,如:海桐、大吳風草、小葉黃楊、金森女貞、金邊黃楊、紅葉石楠、鳶尾、狼尾草、紅花檵木等。環線中結合總體設計概念和結構,分成三段主題,每段高架橋下具體品種略有差異,與側分帶、行道樹、高架花箱植物等共同烘托主題氛圍。

(4)實用型功能復合:根據《嘉興市市區海綿城市專項規劃》、《嘉興市海綿城市規劃與設計導則(試行)》相關內容等,該工程有海綿城市指標需求,該工程按城市道路(改造),按年徑流總量控制率≥45%,設計降雨量8 mm設計;面源污染削減率(以SS計)按≥40%計。結合指標,該工程因地制宜的采用海綿城市技術。在高架段中央隔離帶設置生物滯留帶或蓄水管。結合實際情況及植物所需光照分析,在中央分隔帶下布置旱溪,通過排水管道,收集高架上雨水。景觀處理為面層采用景觀卵石,通過弧線穿插造景。在部分高架下側分帶布置生物滯留帶,結合光照,種植植物,營造海綿植物景觀。在現狀地下管線比較復雜區域,采用蓄水模塊形式,達到海綿城市調蓄功能。通過覆土回填,表面可正常種植植物。

(5)景觀一體化設計。

如圖3所示,在整個設計中,融合多專業,如橋梁、道路、海綿工程等,打造特色高架橋景觀構筑物。如橋梁采用全涂裝模式,設計嘉興特色嘉禾柱、紅船梁及小箱梁、防撞墩統一涂裝。既有防護功能又美觀。色彩設計結合“一心三段四季”主題,采用高級灰為防撞護欄、小箱梁顏色,將一環串聯起來;其他三段主題顏色位于立柱及蓋梁位置,呼應各段主題。如國際范橋梁美化突出江南春景,色彩宜加入淡雅的丁香色,紫氣東來;江南韻段橋梁美化突出江南秋景,橋梁涂裝色彩宜加入柔和的霜色;運河情段橋梁涂裝色彩宜加入清新的水綠色,凸顯生態嘉興。橋梁涂裝美化在防護功能的基礎上,使高架橋更具有識別性和景觀性。

圖3 工程應用實景

6 結 語

隨著城市的發展,綜合交通體系建設還在進行中,相比暗埋式,高架型快速路還是我國城市主要的建設方式。快速路型高架橋下空間仍然還是需要一個長期研究的課題。我們希望通過快速路型高架橋下景觀空間設計,增強高架空間的親切尺度,美化城市空間,讓環境增加美好。