WFH雙級跌水體型設計

張 玲

(新疆水利水電勘測設計研究院,烏魯木齊 830000)

1 工程概況

WFH工程由分洪渠首、分洪渠道、渠系建筑物、交通建筑物及管理站組成,渠系建筑物由箱涵、跌水、消力池和防洪、排洪建筑物組成。

分洪渠首總體布置:從右岸至左岸分別布置3孔7.0 m凈寬引洪閘,1孔5.0 m凈寬沖沙閘、4孔7.5 m凈寬泄洪閘、320 m長土石壩段[1]。

分洪工程渠道總長為34.884 km(其中樁號2+100~4+540 為箱涵式暗渠,明渠長度為32.444 km),渠道設計流量100 m3/s,起點渠底高程為1 257.20 m,末點渠底高程為1 092.181 m,高差165.019 m。

渠系建筑物有箱涵(11 座)、單級跌水(16 座)、雙級跌水(4 座)、消力池(2 座)及排洪防洪建筑物,其中排洪防洪建筑物包括涵頂過洪建筑物(4 座),排洪渡槽(34座)、納洪口(1座)、防洪堤。由于渠道縱坡比較大,所以渠道全線由多級跌水階梯組成,每級跌水分為單級跌水和雙級跌水兩種情況。

2 模型試驗主要研究內容與測試方法

按照雙級跌水初步擬定的體型,設計流量為100 m3/s 時觀測雙級跌水進水口、消力池和出水口的流態(包括水位和流速分布)。根據試驗數據計算出消力池的消能率,通過分析試驗數據,對體型進行優化,驗證雙級跌水體型設計的合理性,給出建議體型,提出優化修改建議,為工程設計提供技術支撐。

模型進口流量用電磁流量計控制,上游河道水位采用水位測針測量(最小讀數精度為0.10 mm);流速采用LS-401旋漿流速儀測讀;水深測量選用鋼尺(最小讀數精度為1.00 mm);水流流態、流場觀測采用數碼相機和攝像機錄制。試驗設備和量測技術條件均滿足《水工(常規)模型試驗規程》(SL155-2012)[2]要求。

3 模型設計

根據試驗要求及弗勞德重力相似和阻力相似準則設計模型[3],模型比尺為Lp/Lm=λL=20.00,同理模型流速比尺、流量比尺、糙率比尺、時間比尺分別為4.47、1 789.00、1.65、4.47。嚴格按設計方提供的圖紙制作正態單體模型,模型范圍包括閘前河道、分洪閘、渠道、雙級跌水和單級跌水、下游渠道,模型總長40.00 m。為了滿足糙率相似要求,分洪閘和跌水均采用有機玻璃制作,分洪閘前河道和渠道底部弧形部分均采用水泥砂漿粉制,并進行粗化處理來模擬原型漿砌卵石的糙率,渠道兩側上邊坡采用有機玻璃制作模擬襯砌混凝土板的糙率。

4 雙級跌水初始設計

4.1 雙級跌水初始設計基本參數

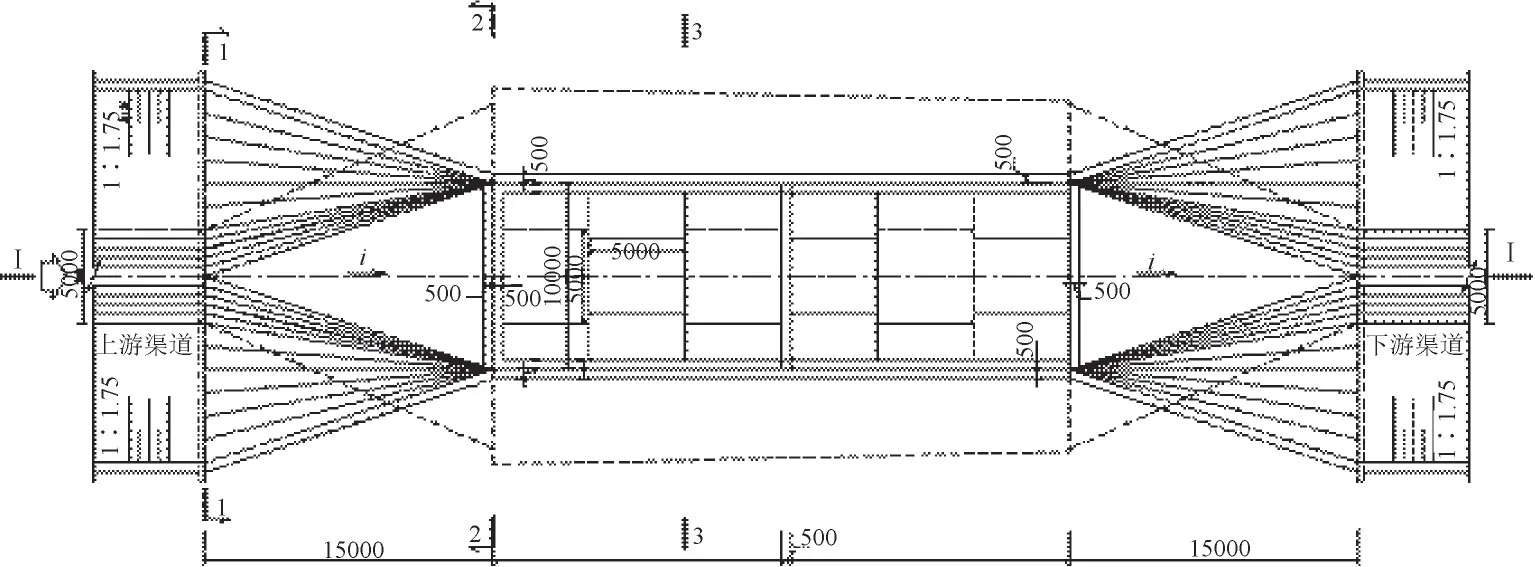

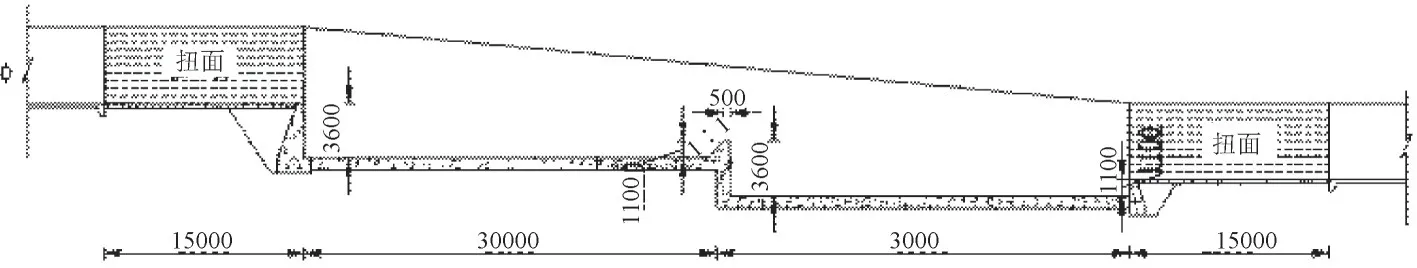

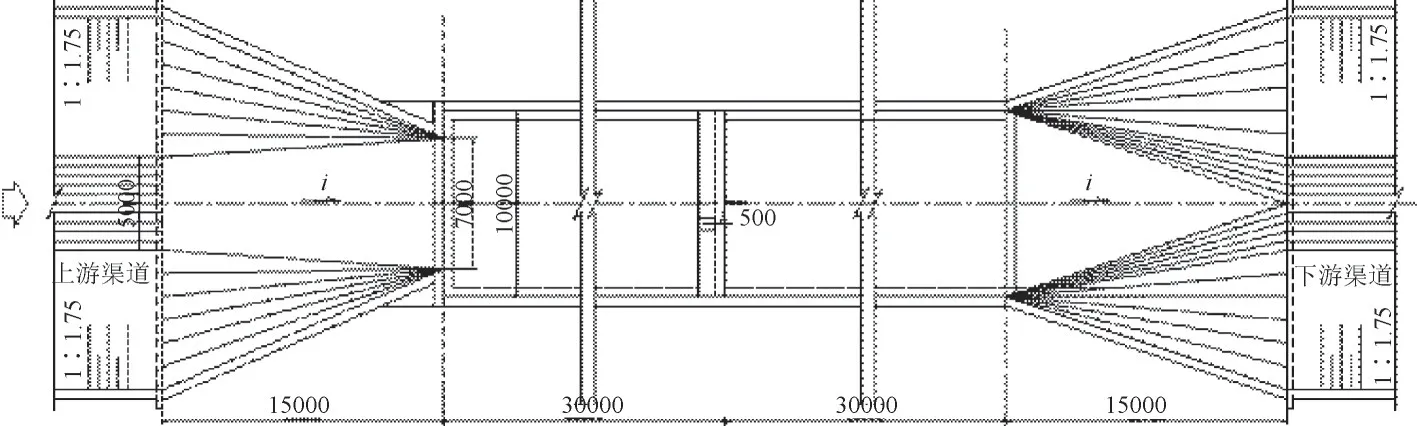

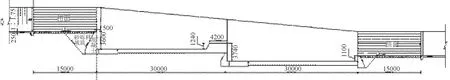

雙級跌水設計尺寸:一級跌水深度P1為3.6 m,跌水寬10 m,池深S1為1.1 m,池長L1為30 m;二級跌水深度P2為3.6 m,池深S2為1.1 m,池長L2為30 m,跌水上下游渠道采用弧形底斷面,兩邊坡是1∶1.75 的渠道,渠道坡度i為0.004。跌水與上下游渠道通過扭曲漸變段連接,扭曲漸變段長度為15 m,跌水上游漸變段是由復合型渠道型式漸變為10 m寬的矩形。雙級跌水平面圖見圖1,剖面圖見圖2。

圖1 雙級跌水平面圖

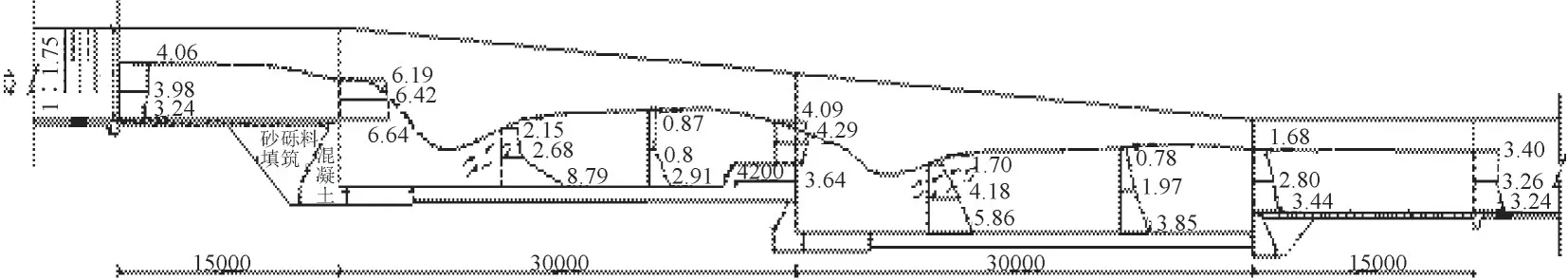

圖2 雙級跌水剖面圖

4.2 設計流量試驗成果

設計流量100 m3/s 時,該雙級跌水體型在一級跌水消力池內為急流,不能形成水躍,一級池內流速在10 m/s 左右,二級池內形成淹沒水躍,經過計算,雙級跌水消能率約為51.8%。消力池利用水流跌水和產生的水躍消能,消力池消能效果的好壞可用消能率k的大小來判斷[4],其計算公式為:

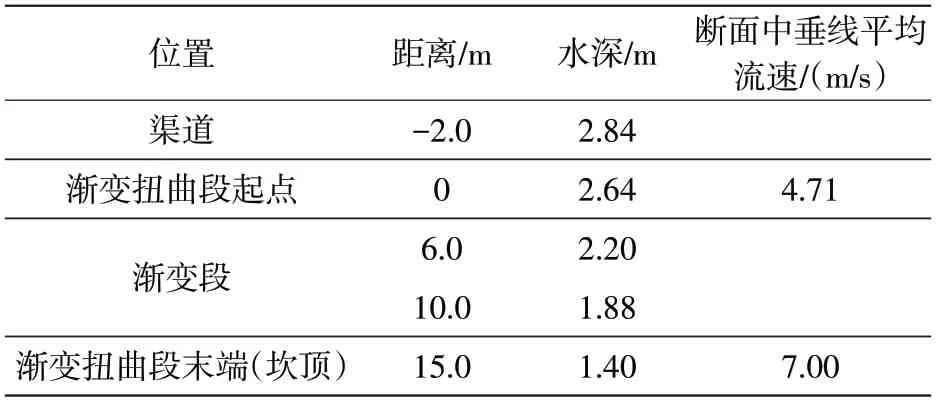

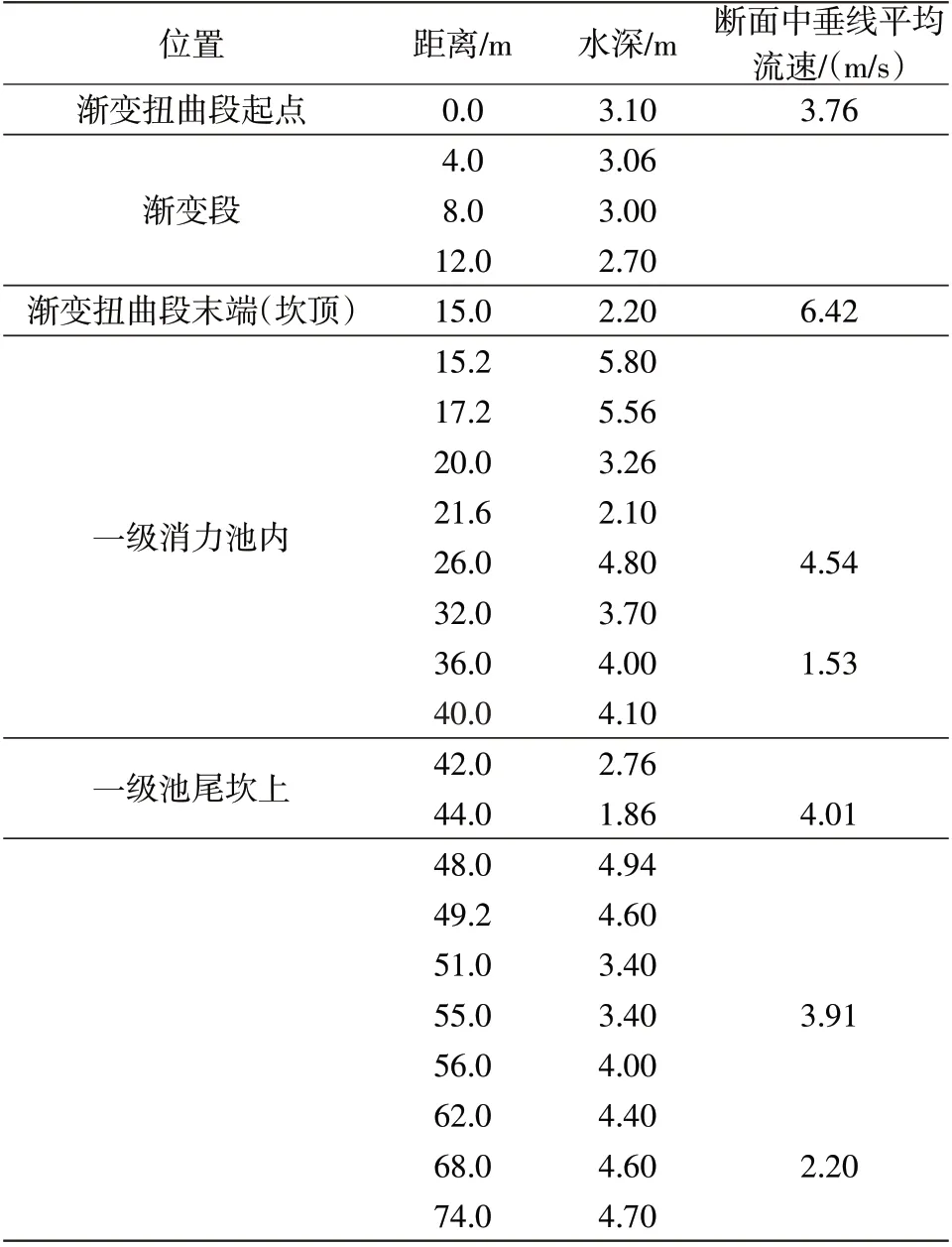

式中:k為消能率,%;E0為以下游漸變段底板起算的上游總水頭,E0=Z0+v02/2g,m;Et為消力池后剩余總水頭,Et=Zt+v02/2g,m;Z0、Zt分別為上、下游斷面水頭,m;v0、vt為上、下游斷面平均流速,m/s。Q=100 m3/s時雙級跌水池內沿程水深和流速統計表見表1。

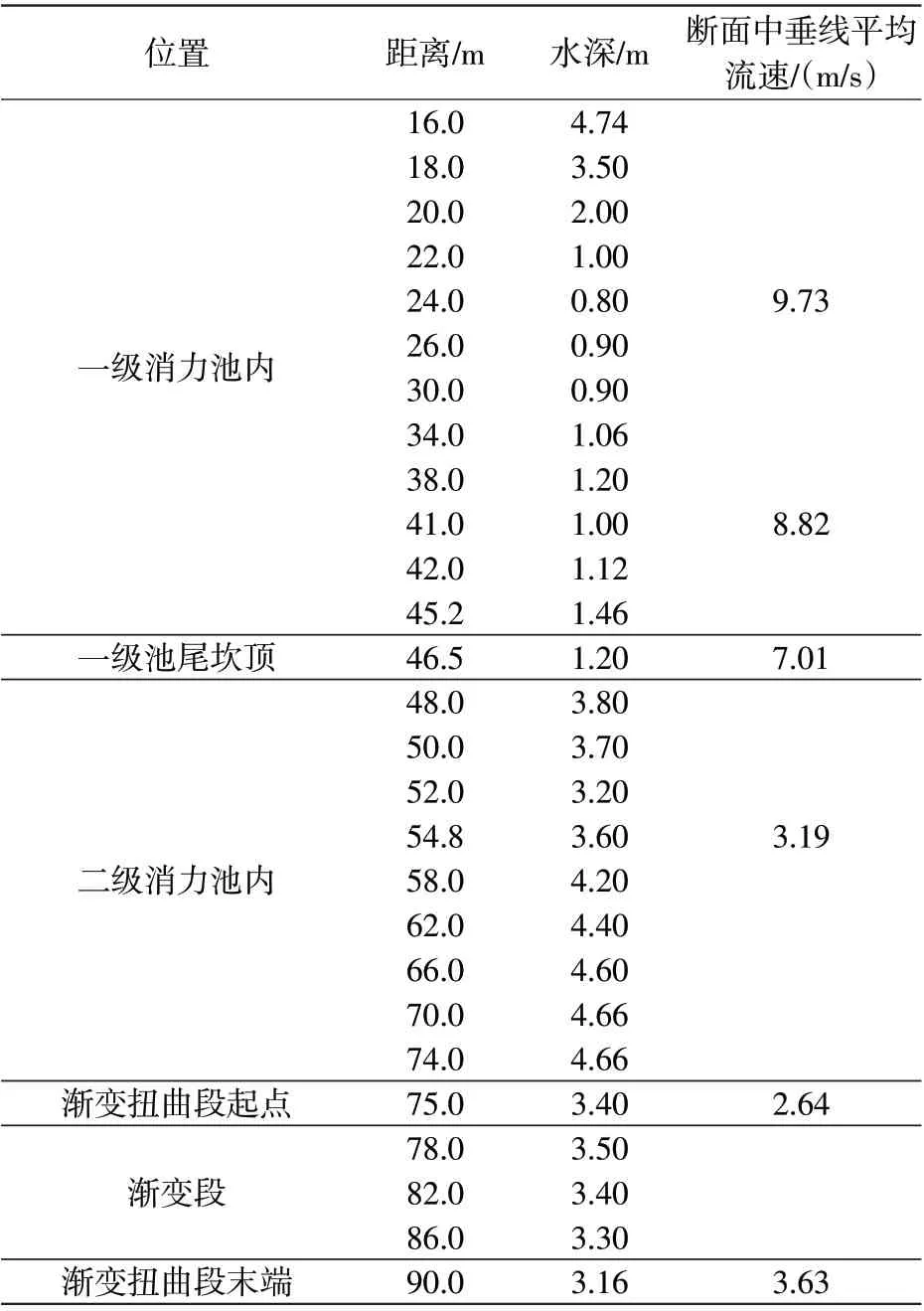

表1 Q=100 m3/s時雙級跌水水深和流速統計表

位置 距離/m 水深/m 斷面中垂線平均流速/(m/s)9.73一級消力池內8.82一級池尾坎頂7.01 3.19二級消力池內漸變扭曲段起點漸變段漸變扭曲段末端16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 30.0 34.0 38.0 41.0 42.0 45.2 46.5 48.0 50.0 52.0 54.8 58.0 62.0 66.0 70.0 74.0 75.0 78.0 82.0 86.0 90.0 4.74 3.50 2.00 1.00 0.80 0.90 0.90 1.06 1.20 1.00 1.12 1.46 1.20 3.80 3.70 3.20 3.60 4.20 4.40 4.60 4.66 4.66 3.40 3.50 3.40 3.30 3.16 2.64 3.63

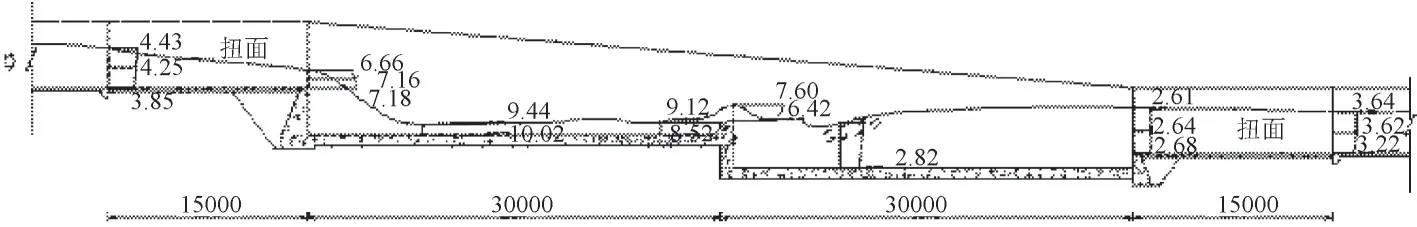

水流由渠道經過扭曲漸變段進入跌水池內,在跌坎上游形成降水曲線,渠道內水深2.84 m,跌坎斷面上水深減小至1.4 m,跌坎斷面中心垂線平均流速為7.0 m/s。一級池內水深在1 m 左右,池內底部最大流速達到10.02 m/s。一級池尾坎斷面水深為1.2 m左右,尾坎頂部斷面中心垂線平均流速為7.01 m/s。二級池內水深為3.2~4.7 m,池內流速明顯小于一級池。雙級跌水水面線與垂線流速分布圖見圖3。

圖3 Q=100 m3/s時雙級跌水水面線與流速分布圖

4.3 小流量試驗成果

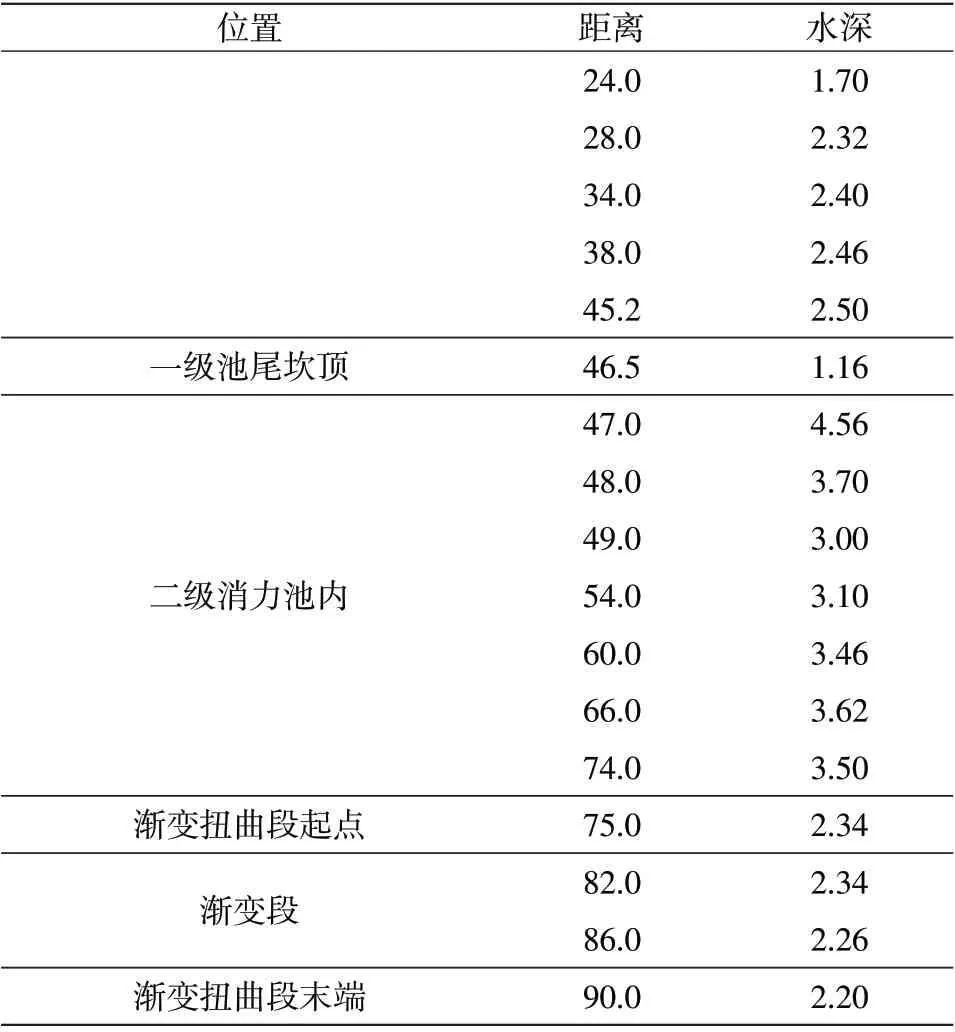

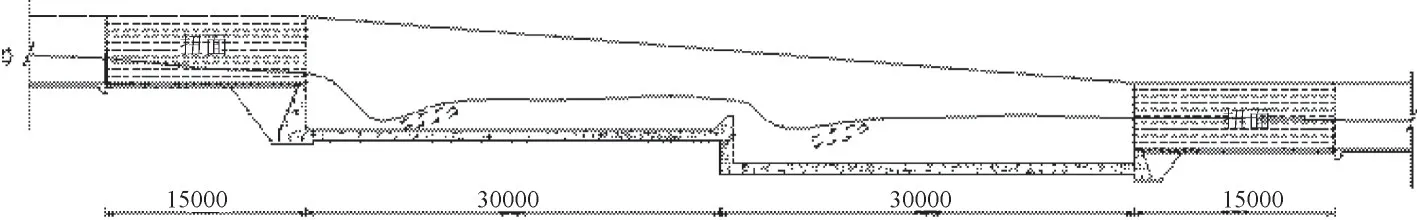

小流量(40 m3/s)時,該雙級跌水體型在一級跌水消力池和二級消力池內都可以形成完整水躍,一級池內水深為0.8~2.5 m,二級池內水深為3.0~3.62 m。Q=40 m3/s 時雙級跌水池內沿程水深統計表見表2,雙級跌水水面線分布圖見圖4。

表2 Q=40 m3/s時雙級跌水池內沿程水深統計表 m

位置 距離 水深一級池尾坎頂二級消力池內漸變扭曲段起點漸變段漸變扭曲段末端24.0 28.0 34.0 38.0 45.2 46.5 47.0 48.0 49.0 54.0 60.0 66.0 74.0 75.0 82.0 86.0 90.0 1.70 2.32 2.40 2.46 2.50 1.16 4.56 3.70 3.00 3.10 3.46 3.62 3.50 2.34 2.34 2.26 2.20

圖4 Q=40 m3/s時雙級跌水水面線分布圖

4.4 雙級跌水初始設計結論

試驗結果表明:雙級跌水初始設計體型,水流由渠道經過扭曲漸變段進入跌水池內,在跌坎上游形成降水曲線,在小流量(40 m3/s)時池內可以形成完整水躍,在設計流量100 m3/s 時一級池內不能形成水躍,不滿足形成水躍條件。試驗認為,該雙級跌水設計難以滿足消能要求,建議改變設計體型。

5 雙級跌水修改方案

5.1 雙級跌水修改方案基本參數

修改后雙級跌水尺寸為:一級跌水深度P1為3.6 m,跌坎入水寬度為7 m,一級池寬仍然為10 m,池深S1為1.24 m,池長L1為30 m,一級池尾坎頂部寬度為4.2 m;二級跌水深度P2為3.74 m,池深S2為1.1 m,池長L2為30 m,修改后雙級跌水平面圖見圖5,剖面圖見圖6。

圖5 修改后雙級跌水平面圖

圖6 修改后雙級跌水剖面圖

5.2 設計流量試驗成果

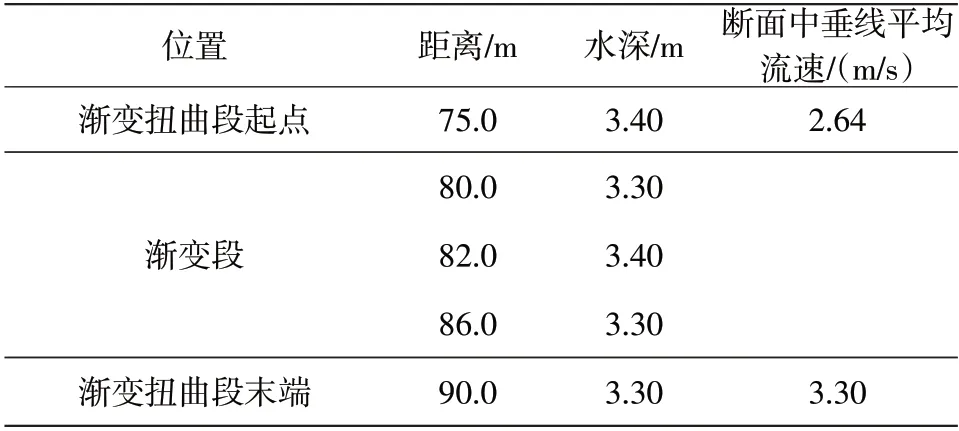

設計流量100 m3/s時,修改后雙級跌水體型跌坎斷面水深為2.2 m,跌水入池后向兩側擴散,池內兩側水流向池中間翻滾,一級池內可以形成水躍,池內水深為2.1~4.1 m;二級池內為淹沒水躍,池內水深為3.4~4.7 m,經過計算分析兩級跌水消能率約為53.3%。修改后雙級跌水池內沿程水深和流速統計表見表3[5],修改后雙級跌水水面線與垂線流速分布圖見圖7。

表3 Q=100 m3/s時修改后雙級跌水池內沿程水深和流速統計表

位置 距離/m 水深/m 斷面中垂線平均流速/(m/s)漸變扭曲段起點2.64漸變段漸變扭曲段末端75.0 80.0 82.0 86.0 90.0 3.40 3.30 3.40 3.30 3.30 3.30

圖7 Q=100 m3/s雙級跌水修改方案水面線及流速分布圖

6 結論

多級跌水消能的跌落水舌長度由公式計算的長度與試驗實測的長度有偏差[7],導致各級消力池的水躍淹沒度均偏大,使消能作用減弱,在試驗中對各級消力池尾坎進行優化,從而改善了各級消能工的消能效果。

WFH工程雙級跌水體型優化后,一級跌坎入水寬度為7 m,跌水深度為3.6 m,池深為1.24 m,池長為30 m,一級池尾坎頂部寬度為4.2 m;二級跌水深度為3.74 m,池深為1.1 m,池長為30 m。在設計流量100 m3/s下,雙級跌水池內均能形成水躍,兩級跌水消能率約為53.3%。