BIM+GIS技術在洋溪水利樞紐工程中的應用

唐 崗

(廣西水利電力勘測設計研究院有限責任公司,南寧 530023)

1 工程概況

洋溪水利樞紐工程位于廣西三江縣洋溪鄉境內,是國務院確定的172 項節水供水重大水利工程之一,是廣西防洪體系規劃中八大控制性防洪工程之一,是柳江流域總體規劃中以防洪為主,兼顧航運、發電及其他綜合利用的大型骨干工程,與落久水利樞紐聯合防御可以保證柳州市的防洪能力提高至100年一遇。洋溪水利樞紐工程的建設是柳江防洪體系建設的需要,也是電力發展和柳江航運建設的需要。

洋溪水利樞紐工程大壩為重力式混凝土壩,最大壩高76 m,壩頂總長455.2 m,工程主要建筑物包括左右岸重力壩、魚道、壩后式電站、溢流壩、船閘等。水庫汛限水位153 m,正常蓄水位163 m,校核洪水位186.94 m,水庫庫容8.5 億m3,水電站裝機3臺共100 MW,多年平均年發電量3.089 億kW·h。工程規模為大(2)型,工程等別為Ⅱ等,工程靜態總投資約135億元。

2 工程應用難度和需求

水利樞紐工程的設計和建造過程非常復雜,涉及的部門和專業眾多,生產組織機構龐大,協調困難,很難達到計劃的精確管理。任何一個專業數據精度和方案變更都會影響到相關的其他各專業,從而直接影響整個樞紐工程的設計質量和進度,進行多方案優化比選時工作量大而繁瑣、重復勞動多、耗時長且校核難度大,傳統設計技術和流程在一定程度上制約了水利水電勘察設計業務的發展,而BIM技術的應用可以很大程度上解決這些難題和特殊需求。

洋溪水利樞紐工程庫區范圍大,涉及淹沒的地類圖斑數據龐大,設計周期短、工作量大,采用傳統方法進行地類圖斑分析統計、庫區淹沒分析、移民安置點規劃設計及庫區復建公路設計等內容需耗費大量的人力和時間,無法滿足進度要求,而采用GIS 技術建立洋溪水利樞紐地理信息系統,形成各專業大數據資源整合并充分利用,可以很大程度上解決這些問題。

洋溪水利樞紐工程全面貫徹水利部要求的“水利工程補短板、水利行業強監管”總基調,依靠“云、大、物、智、移”等新時代信息技術進行信息化建設,以“一張網、一個中心、一個平臺、三類應用”為項目重點建設任務,要求從信息采集、資源共享服務、聯合防洪調度、BIM+GIS 技術綜合應用等多角度為洋溪水利樞紐現代化管理提供有力保障。其中,洋溪水利樞紐工程采用全過程BIM協同設計與GIS技術應用是樞紐信息化建設的基礎,BIM+GIS 技術的應用成為樞紐智慧建設、數字運維的基礎支撐。

3 應用技術特點

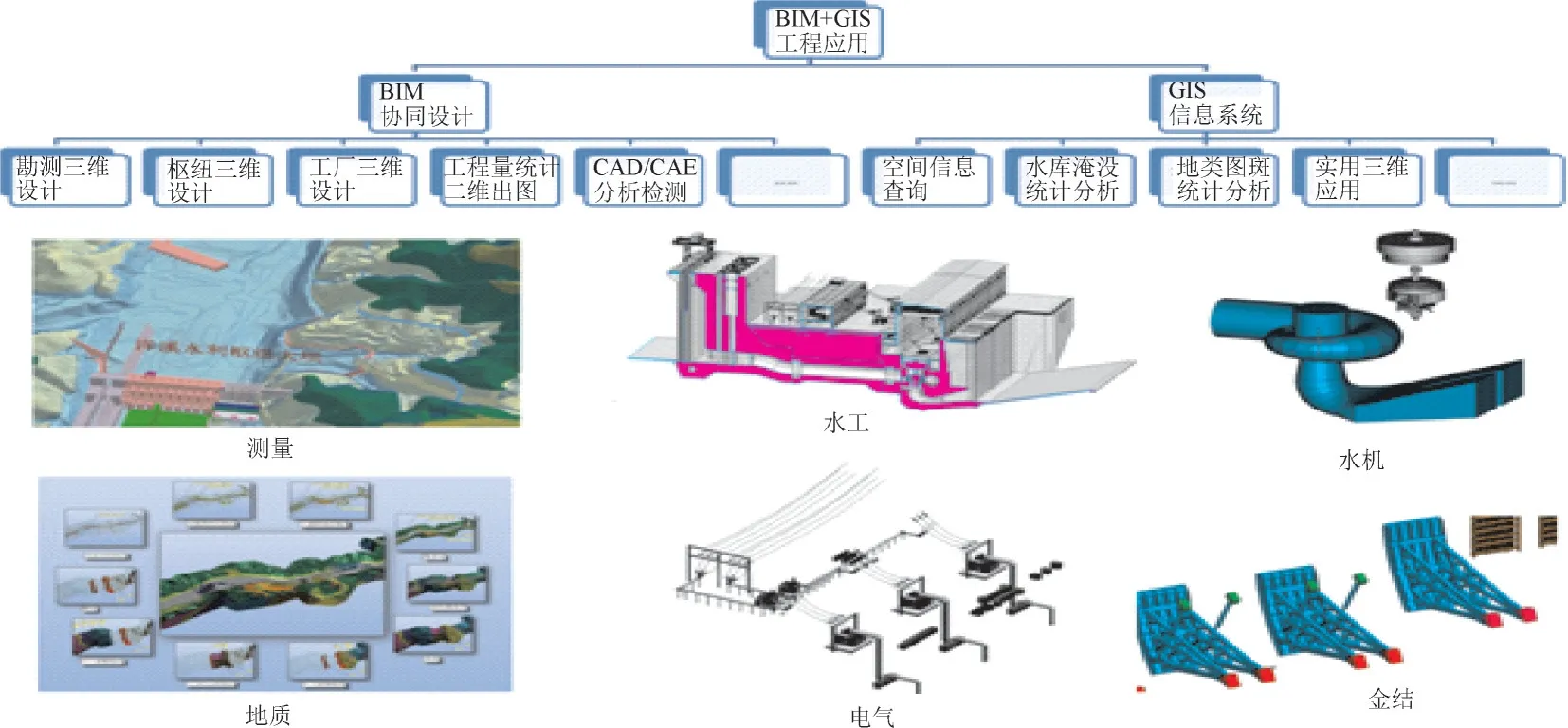

本項目成果采用BIM技術和GIS技術相結合的總體技術方案。

(1)BIM技術特點。采用三維協同設計從微觀上構建樞紐及附屬建筑物BIM模型,利用模型進行工程展示、工程量快速統計、二維出圖、有限元計算、碰撞檢測、渲染效果、視頻制作等工程應用。

(2)GIS 技術特點。采用無人飛機航測技術進行航測,通過外業像控、空三測量、外業調繪、內業數據采集與編輯,形成DOM、DEM、DLG、DSM 測繪產品;獲取測區的實景三維模型,處理為動態三維模型和VR;根據水庫設計水位不同方案進行庫區動態水位淹沒分析三維演示、三維動態漫游;將實景三維模型等成果應用于洋溪水利樞紐BIM+GIS、大數據平臺、信息化建設等方面。

4 工程應用范圍及深度

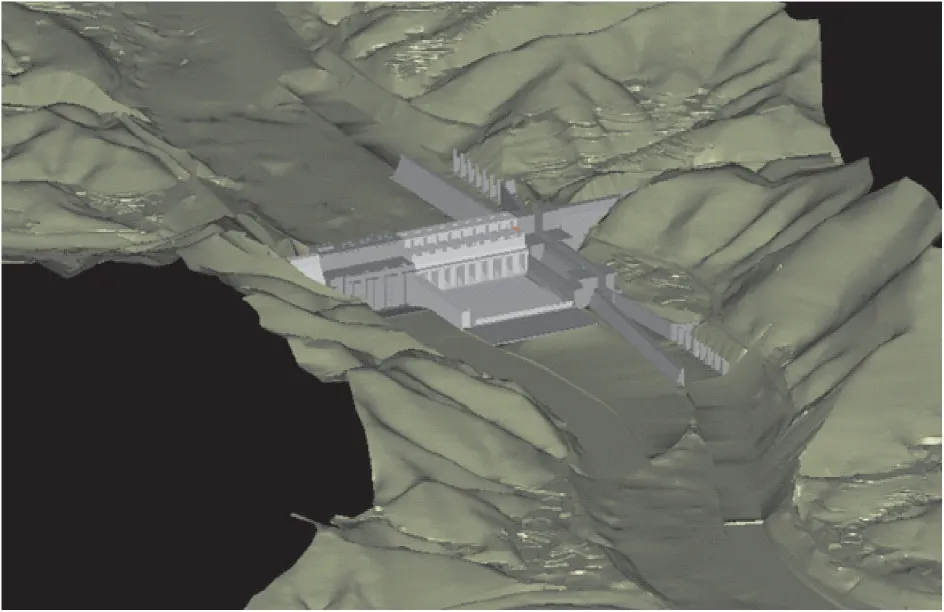

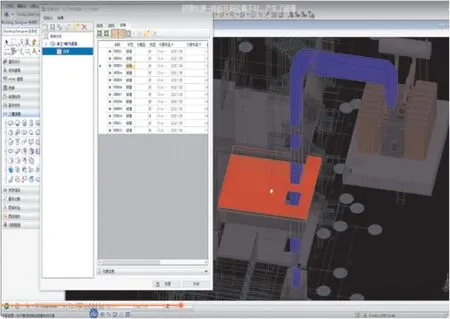

洋溪水利樞紐工程BIM+GIS 技術應用范圍涵蓋了測量、地質、水工、施工、機電、金結等全部專業,實現了多專業三維協同設計(見圖1),主要應用包括:多方案快速比選、工程量統計、二維出圖、碰撞檢測、CAD/CAE 一體化分析、水庫淹沒面積統計分析、地類圖斑統計分析、空間信息分析查詢等三維設計應用。結合GIS技術將應用范圍擴展至水庫淹沒統計分析、地類圖斑統計分析、空間信息分析查詢、三維地形精細化建模、三維實景建模、三維實景應用(見圖2)等領域。同時,開展了基于BIM+GIS的項目管理系統、征地移民系統的開發,為工程全生命周期管理應用、征地移民的高效順利實施提供了應用平臺。

圖1 多專業三維協同設計

圖2 工程效果圖

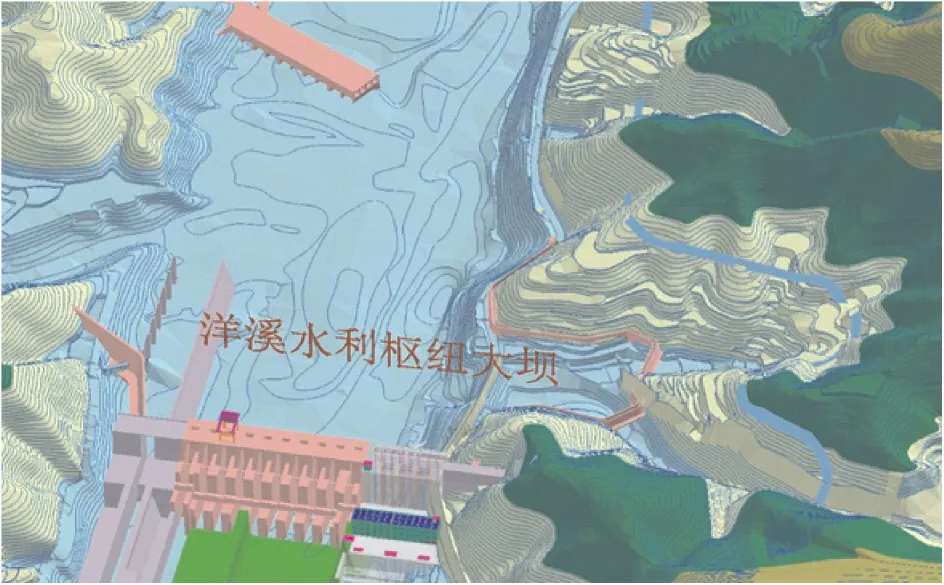

4.1 三維地形精細化建模

采集的數據經過空三處理、解算、外業調繪、內業采集,形成DLGDOMDSM4D 測繪產品,數據影像清晰,測繪精度符合規范要求。

三維地面精細模型可查看公路、旱地、陡坎、水工建筑物等信息,相關數據可直接用于工程設計,經過三維數據處理后的DEM 可按高差分色渲染展示(見圖3)。

圖3 三維地形精細化建模

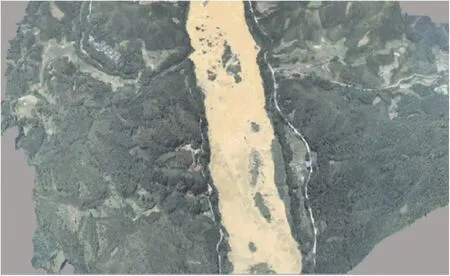

4.2 三維實景建模

獲取測區的實景三維模型(見圖4),處理為動態三維模型和VR;進行庫區動態水位淹沒分析三維演示、三維動態漫游;將實景三維模型等成果應用于BIM+GIS、大數據平臺、信息化建設、搶險救災等方面。

圖4 三維實景建模

4.3 多方案快速比選

采用BIM+GIS技術進行方案比選,包括壩址比選、樞紐布置方案比選(見圖5、圖6)等,快捷、直觀進行各方案樞紐布置格局、投資等方面的優劣對比。

圖5 樞紐布置比較方案(左航右廠)

圖6 樞紐布置推薦方案(左廠右航)

4.4 工程量快速統計

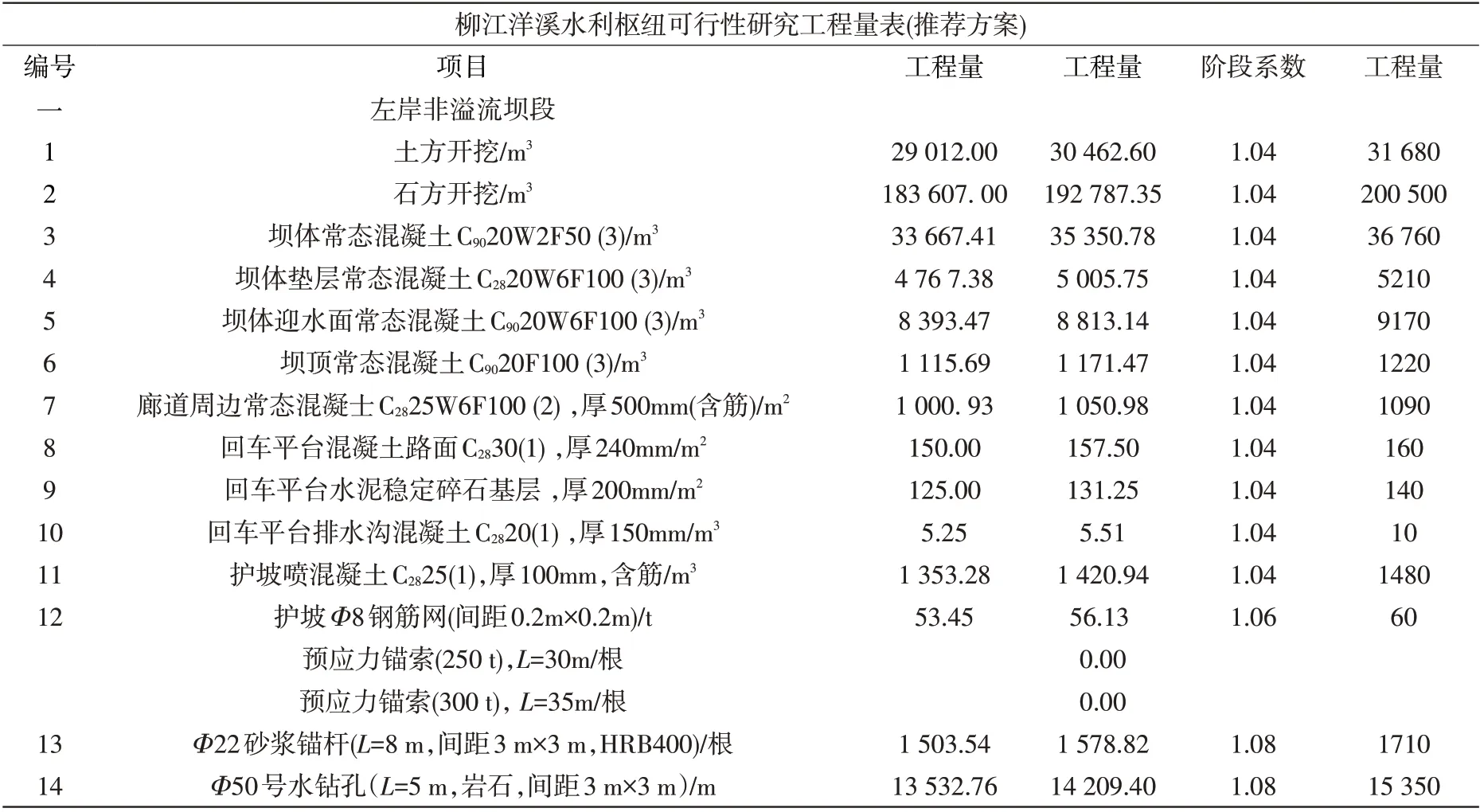

傳統的工程量計算方法過程繁瑣、效率低,采用BIM 技術和GIS 技術,可快速、高效、準確的實現不同部位、不同種類的工程量統計(見表1)。

表1 工程量統計表果

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31紫銅止水片(厚1.5 mm,寬300 mm)/m填縫瀝青木板,厚20 m/m2壩體標準平面鋼模板/m2壩體懸臂組合鋼模板/m2壩體曲而木模板/m2鍵槽鋼模板/m2壩基帷幕灌漿(基巖透水率3 Lu)/m帷幕灌槳鉆孔(含檢查孔)(壩基,平均孔深22 m,孔徑Φ60 mm)/m帷幕灌槳鉆孔(含檢查孔)(現體,平均孔深10 m,孔徑Φ60 mm)/m帷幕灌槳檢查孔鉆孔(壩基,平均孔深22 m,孔徑Φ60 mm)/m帷幕灌槳檢查孔鉆孔(壩體,平均孔深10%,孔徑Φ660 mn)/m帷幕灌漿檢查孔檢查試驗(壩基)/試段壩基固結灌漿(基巖透水率3 Lu)/m固結灌漿鉆孔(含檢查孔)(壩基,平均孔深8 m,孔徑Φ60 m)/m固結灌漿鉆孔(含檢查孔)(壩體,平均孔深7 m,孔徑Φ60 mm)/m固結灌漿檢查孔鉆孔(壩基,平均孔深8 m,孔徑Φ60 mm)/m固結灌漿檢查孔站孔(壩體,平均孔深7m,孔徑Φ60 mm)/m 435.85 4 321.49 6 264.94 538.06 156 6.24 1 798.77 1 978.65 727.49 490 4900 0 7100 610 1780 2170 2390 880 000 4 151.76 6 073.94 3 996.07 457.64 4 537.57 0.00 6 578.19 564.96 1 644.55 1 888.71 2 077.58 763.87 0.00 0.00 0.00 4 359.35 6 377.64 4 195.87 0.00 0.00 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 5010 7330 4830 00

4.5 二維出圖

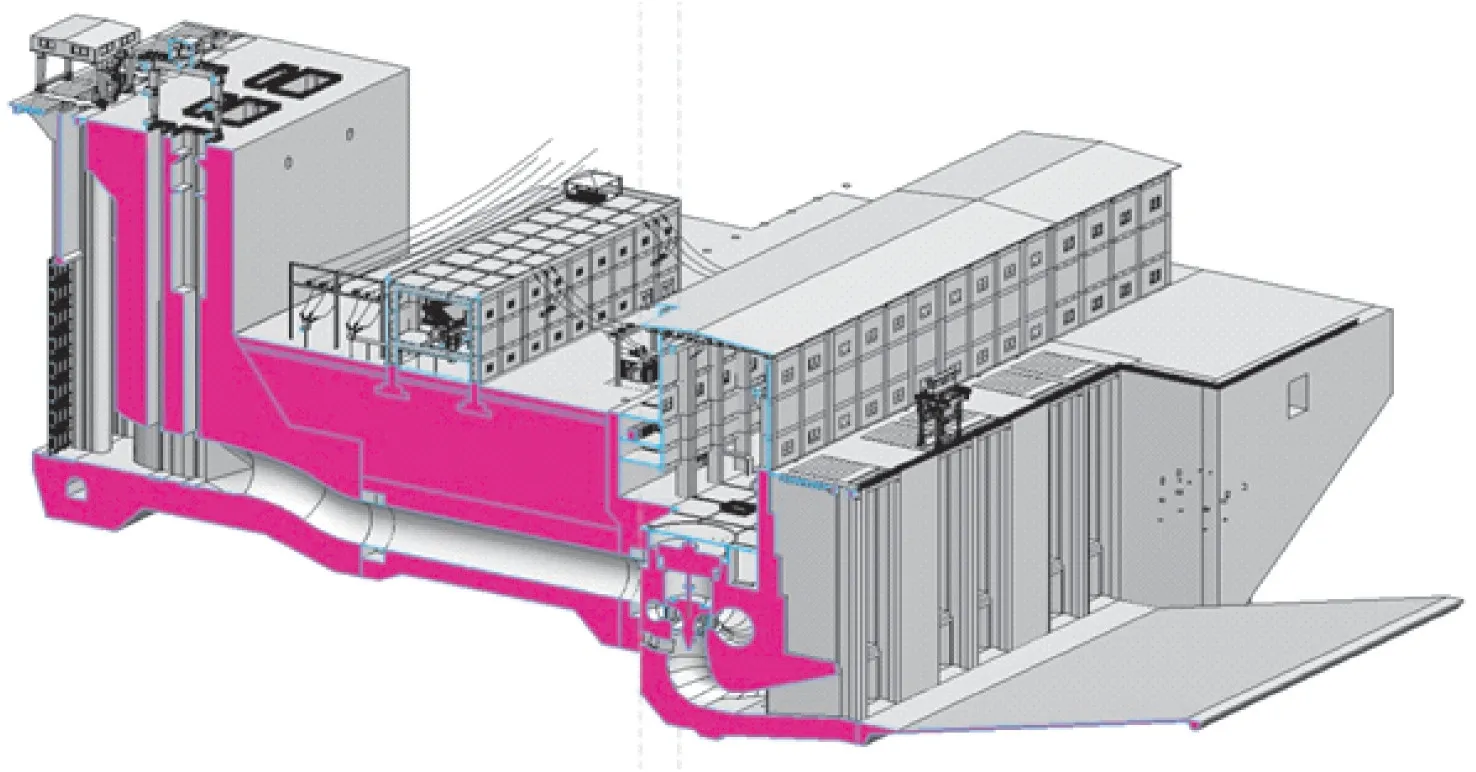

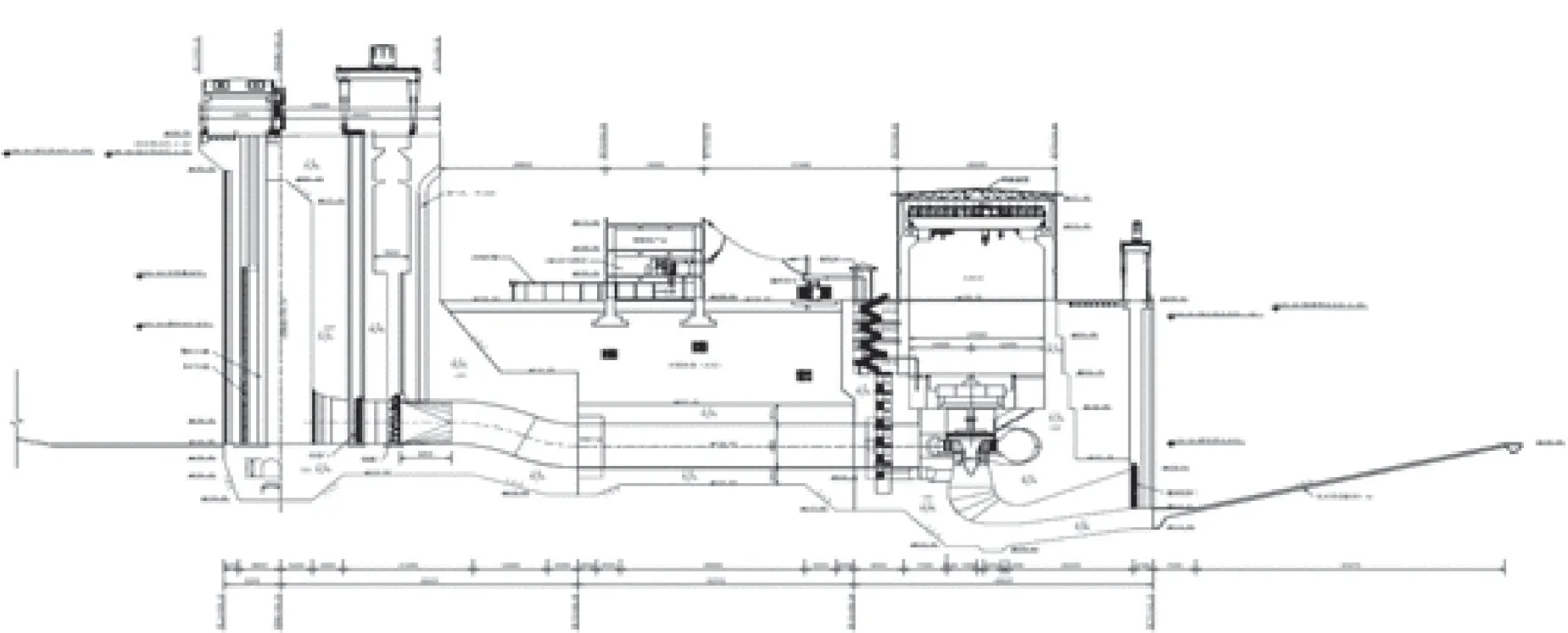

在完成所有專業三維建模并總裝后,直接由三維模型抽取二維圖紙,圖紙實現了“一鍵式”輸出、批量更新,實現三維到二維的轉換,三維出圖可達到設計出圖質量要求。出圖方式上實現了三維軸測圖(見圖8、圖9)和二維圖(見圖10、圖11)結合的出圖方式,大大提高了圖紙會審的可讀性。

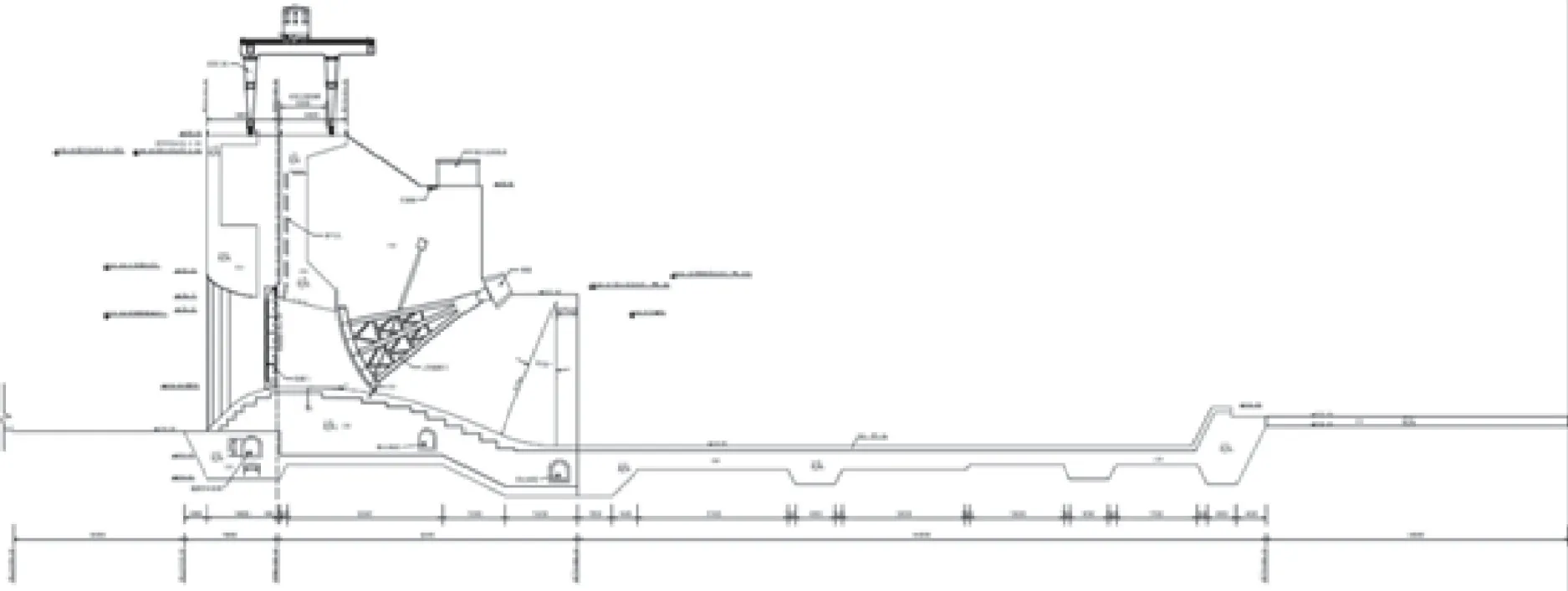

圖8 廠房進水口及機組中心剖面圖(三維軸測剖視圖)

圖9 廠房進水口及機組中心剖面圖(二維出圖)

圖10 溢流壩剖面圖(三維軸測剖視圖)

圖11 溢流壩剖面圖(二維出圖)

4.6 碰撞檢測

利用軟件自身的碰撞檢測功能,進行機電專業模型與水工等專業模型之間的快速自動碰撞檢測(見圖12),共發現、修復27處,提高了設計質量,有效減少了設計錯誤。

圖12 管線與樓板碰撞檢測

4.7 CAD/CAE一體化分析

CAD 模型與CAE 模型的重用一直是工程設計中減少重復勞動、優化設計質量的關鍵點。本項目充分利用三維CAD 軟件能快速準確的建立幾何信息模型優勢,與CAE 軟件集成進行設計校驗,實現模型互導、數據互通、成果分析處理及展示查詢功能,實現CAD、CAE軟件的優勢互補,將二者更好地應用于工程實際,幫助設計人員提高設計效率、優化設計成果。

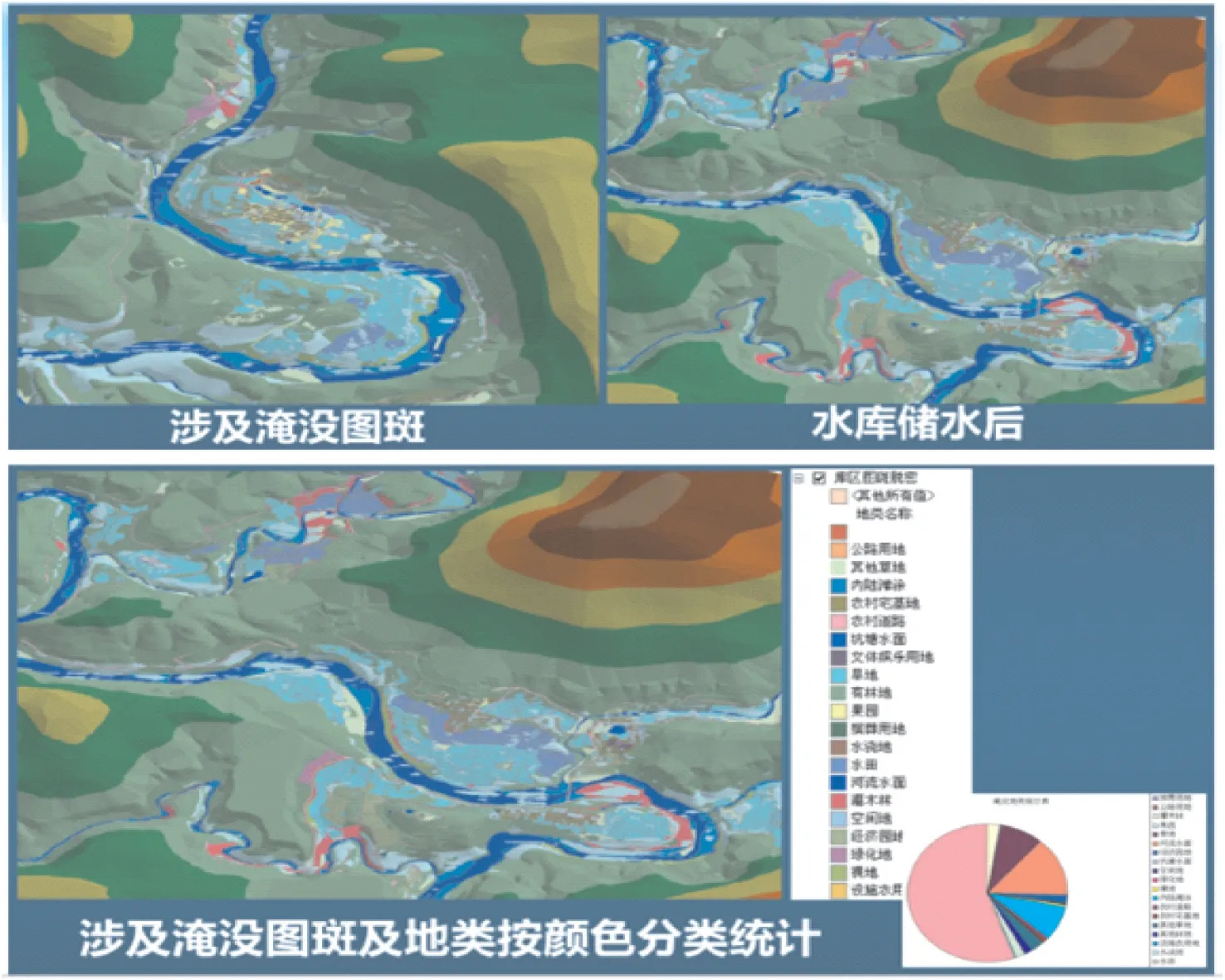

4.8 水庫淹沒面積統計分析

利用GIS技術,快速、準確的分析各方案比選中淹沒的人口、土地面積等指標(見圖13),直觀、明了展示各方案的優劣情況,為高效、科學的水庫蓄水位多方案比選、防洪指揮調度和洪澇災害損失評估提供最有力的支撐。比傳統方法更為高效、準確、直觀。

圖13 水庫淹沒面積統計分析

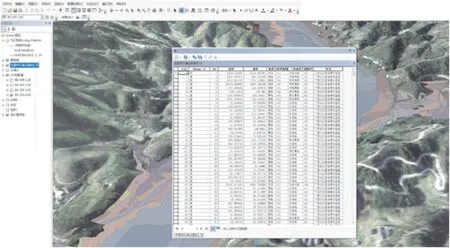

4.9 空間信息分析查詢

采用無人機航測結合人工采集數據,建立了洋溪GIS 地理信息系統信息系統,快捷地查詢和定位任一圖斑的屬性信息(見圖14),如圖斑的地類、面積、周長、所在圖幅、所屬村屯等。極大地提高了傳統手段的效率和信息化水平。

圖14 空間信息分析查詢

5 應用效益

(1)采用無人機航測結合人工采集數據,獲得洋溪水利樞紐空間信息,建立了GIS地理信息系統,利用GIS地理信息系統對洋溪水利樞紐工程進行淹沒損失分類統計及查詢,面積分類統計、淹沒動畫模擬,任意點水深查詢、庫容計算等,能夠更準確、科學地確定洪水淹沒范圍和水深分布,為洪水風險評估、防洪指揮調度和洪澇災害的損失評估提供準確的評判依據。

(2)采用BIM+GIS 技術,減少了工程的反復修改和變更,明顯降低生產成本和外業強度,縮短設計周期,可以使設計方案做到最優,避免出現不科學的方案,造成反復修改和變更,減少各專業的無價值勞動和成本支出。BIM+GIS 的多方協同,解決了空間沖突和時間沖突,同時,三維模型與數據信息聯動,實現了空間分析計算、統計。

(3)在本項目完成所有專業三維建模及總裝后,直接由三維模型抽取二維圖紙,圖紙實現了“一鍵式”輸出、批量更新,實現三維到二維的轉換,二、三維出圖提高了出圖質量,且出圖效率提高了20%~30%,差錯率減少約80%,也大大減少了圖紙會簽時間。出圖方式上實現了三維軸測圖和二維圖結合的出圖方式,大大提高了圖紙會審的可讀性。

(4)測量、地質、水工、施工、機電、金結等專業基于BIM+GIS技術進行三維協同設計,同時基于該技術進行校審流程,提升傳統設計手段。

(5)BIM 產品直觀、準確、高效、工程全生命周期的多維度延伸應用等優點得到了項目建設單位的高度認同,為項目后續BIM技術的實施打下了堅實基礎。

(6)BIM 新技術的應用完善了產品維度,提高了工程設計的數字化、信息化水平,提高了設計產品的質量,比傳統二維勘察設計提升了美譽度和競爭力。