裝置藝術與設計學的跨界特性分析

樊天波 史杰

摘要:本文從設計學的角度出發,運用解構學和設計學的觀點分析裝置藝術產生后的流變,以及設計學介入下對裝置藝術內涵、外延和文脈的影響。通過探討設計學視域下裝置藝術跨界發展變化,嘗試為藝術學的跨學科研究提供一種全新的視角和思路。

關鍵詞:裝置藝術設計學跨學科解構流變

中圖分類號:J526

文獻標識碼:A

文章編號:1003-0069( 2021) 06-0109-03

引言

裝置藝術是20世紀新興的一種藝術形式,其中對裝置藝術起源問題各種學派眾說紛紜:其中有追溯到歐洲古代壁畫起源的“索引派”;有追溯到19世界一名法國郵差搭建的房屋的;也有的認為來自于達達主義的現成品藝術;還有的認為杜尚(Marcel Duehamp,1887-1968)的展品《泉》是裝置藝術的起點。這幾種起源說無論哪一種都有其充分的理論依據與擁躉者的支持,因此本文對裝置藝術的發生問題不做過多表述。本文通過探討設計學視域下裝置藝術跨界發展變化,嘗試為藝術學的跨學科研究提供一種全新的視角和思路。

一、裝置藝術的流變

我們通常認為裝置藝術是一種物體并置的藝術,一般由兩件以上拾得物或現成品裝配而成,通常不使用雕塑、翻模、鑄造的方式進行復制。盡管對于裝置藝術國內學界還存在各種解釋范式,但筆者認為這個解釋范式的理解最簡單直接。從概念上看裝置藝術根源上是一種物體并置的藝術手段。單以表現方法來看,裝置藝術可以看作一種藝術設計,兩者都是通過為物品賦能的方式,使物品成為把藝術家或設計師傳達情感的介質,這使得二者的羈絆隨著裝置藝術的發展變化不斷深化。在裝置藝術的發展中,設計思想和解構主義使其概念、形式和組成品發生了深刻的變化。如果我們探究裝置藝術跨界的變化和發展,就必須從其流變談起。

(_一)對裝置藝術概念解構

裝置藝術在60年代被稱為集合藝術(assemblage),隨著其形式和內容的不斷發展到了70年代則用“installation”表示,從這個詞的屬性和詞的本身語意看,是一個與工業和建筑相關聯的詞匯,有安裝、裝配和已經裝配好可供使用的儀器與設備的意思[1]。盡管后來的諸多學者在他們的文章和著作中仍然將assem blage作為installation的同義詞來使用,如拉爾夫·邁耶(Ralph Mayer,1895-1979)在它的著作《美術術語與技法詞典》便沒有特意區分兩個詞的區別,直接作為近義詞來使用。然而從藝術史發展的角度看,我們就不得不去考慮這兩者之間的細微差別對裝置藝術發展的影響。從詞語本身的含義上看集合藝術(assemblage)不能包含現代影像錄音的概念,同時installation本身所具有的戶外大型的混合建筑物的意義是不能用集合藝術來表示的。按照學術研究的觀點,一個新興事物的出現對其研究的特點,一定是呈現出一種不斷向下精細劃分的狀態。在研究中只有注重概念上和本質上的差別才能形成完整的知識體系。然而裝置藝術概念的發展缺是一種向上的概念并置,不僅將原有的概念融合還不斷的向外延伸,這顯然不是一個自然嬗變的過程,與正常研究過程可以說是迥然不同的。令人費解的是,被解構后的裝置藝術在沒有概念框架的束縛下,反而得到了長足的發展。

(二)對裝置藝術形式的解構

如上文所說,當我們按照學術研究的角度去分析裝置藝術的含義時,英語中表示裝置藝術的兩個詞語分別是assemblage與installation。在不考慮翻譯成中文出現語言轉譯誤差的前提下,這兩個單詞就可以代表裝置藝術的兩種細分形式:一種形式是室內的裝置藝術,可以理解為特定場域藝術(site specific art),即在室內特定的空間內,進行裝置藝術展示;一種形式是室外的裝置藝術,室外裝置藝術也就是不需要提供特定的空間(一般來說這種空間多是室內展廳)。裝置藝術設計師依靠自己的靈感根據外界的現成物(多是建筑)進行創作的裝置藝術,其中比較著名的就有耐克的籃球角落。如圖1,位于法國巴黎的皮加爾籃球場,耐克與法國知名品牌pigalle聯合作了一個籃球角落的裝置藝術。這次嘗試是對舊有建筑空間的一種全新的改變探索,同時這也是一次十分典型的室外裝置藝術。但以我們目前對于裝置藝術了解的知識架構而言,總會下意識地將這兩種區別忽略,或者說室內裝置藝術與室外裝置藝術兩種概念的間性從未發展為成熟的理論知識。現在我們認識的裝置藝術形式更加廣泛,無論室內室外只要采用了物體并置的手法,我們都可以統稱之為裝置藝術。

(三)對裝置藝術組成品的解構

從裝置藝術的概念我們可以得出,裝置藝術是由兩個以上的拾得物或現成品裝配而成。在不急于厘清裝置藝術類別前提下,僅對于組成裝置藝術的拾得物和現成品兩個詞的詞義來說,中國的《說文解字》或是《現代漢語詞典》上均沒有對拾得物和現成品的解釋,可見這個詞語本身就是一個概念并置后的新名詞。《新華字典》中對于拾的解釋是“從地上撿起”強調從地上撿起;得的解釋是“獲得、得到”;物的解釋是“人以外得一切物體”,那么“拾得物”的意思可以理解為從地上得到的除了人以外的一切物體。“現成”在《新華字典》上的解釋為“本來已有的,已準備好的;亦指已有或準備好的事物可出售或使用的現成服裝”;品的解釋為:“物件:產品、物品。“現成品”的意思就是已經有的或者準備好的可以直接出售使用的物品。拾得物傾向于一種物品的無用性和閑置性,現成品則是已有的物品。

如表1,在英文和中文對于裝置藝術的定義中可以看出,我國引進的裝置藝術的定義并沒有如同西方一樣經過演變而是直接用“拾得物”和“現成品”表示。巧合的是,當兩個詞語同時出現在對于裝置藝術的定義,構成裝置藝術組成品的來源就沒有限制。我們把杜尚(Marcel Duehamp,1887-1968)的代表裝置作品《泉》稱之為現成品,對于19世紀法國郵差所搭建的房屋自然就可以叫作拾得物拼接藝術,如圖2。

由上文可以看出,裝置藝術在發展中的不斷變化并不是自然的嬗變,而是設計和解構主義不斷介入的結果。在藝術設計為物賦能的過程中,裝置藝術的概念、組成品和形式既然無法廓清,就趁設計之便利解構原有框架跨界發展。

二、設計學視域下的裝置藝術

以設計學的視角看待裝置藝術,如同設計一件以傳遞情感為主要功能的產品。裝置藝術主要由核心情感及其表現形式兩個部分構成。裝置藝術的核心情感是由設計者注入的內在文脈所決定的,其表現形式則是圍繞核心情感所建構的。因此設計的地域性、時代性主題對于裝置藝術的影響則顯得十分重要。

(一)中國傳統設計對裝置藝術內在文脈影響

近代以來裝置藝術作為舶來品傳入中國后,受到中國傳統造物思想的影響,其發展變化必然會與西方本土有所不同。這種區別不僅是形式的差異性,其本質是設計者地域性的文脈差異。下面我從東西方近20年裝置藝術發展主題出發,分析出題背后文脈的發展和流變。

我們談論起西方置藝術背后表達的文脈時,就不得不提兩個重要的國際性展覽:一是威尼斯雙年展;一是:奧地利電子藝術節。可以說這兩個國際性的展出代表著世界藝術發展的風向。其中威尼斯雙年展被認為是藝術發展的指路明燈,但是筆者認為裝置藝術不僅是藝術,設計對裝置藝術的影響也十分深刻。因此筆者對于裝置藝術的觀察更傾向于形式多樣的奧地利電子藝術節。如圖三,2001-2013年奧地利電子藝術節歷屆主題分別為:2001“收購一誰在做明天的藝術”;2002“不插電一把藝術作為全球沖突的場景”;2003“代碼一我們時代的語言”;2004“時光一世界的二十五年”;2005“混合一生活的矛盾”;2006“簡單一復雜的藝術”;2007“再見隱私”;2008“新文化一知識產權的極限”;2009“人類本性”;2010“修復一我們還在挽救”;2011“起源”;2012“大格局一新世界的概念”;2013“總回憶一記憶的進化”。從奧地利電子藝術節近15年的主題可以看出,西方的人文思想和現代主義的二元對立模式的思想模式深刻的影響著裝置藝術的文脈[3]。其文脈可以歸納為藝術未來一科技介入一敘事危機一人類生存一個人隱私一時事政治。特別是2018的“錯誤=不完美的藝術”、2019的“再度出發”和2020年的“開普勒花園”分別是對實事、政治的反饋和表達。由此可見西方的文脈蘊含這西方藝術家和設計師濃厚的‘‘入世”的態度。

中國裝置藝術代表性展覽則是新媒體藝術展。2001-2013年新媒體藝術展的主題和作品分別是:2001“時間的表達方式”;2002“生活之間”;2003“冢”;2004“迷宮”、“影像生存”;2005“電子園林”、“大聲”;2006“超設計”、“沒事”;2007“疊化”、“大眾智慧”;2008“失重”、“新生活”、“合成時代”、“水木境天”;2009“我們的能力”、“微波”;2010“燃燒的青春”、“元境”、“兼容·和而不同”;2011“延展生命”、“虛實同源”;2012“任我行”;2013“移位:動為行”[2]。這些主題的文脈我們可以歸結為關注時間一對生活的洞察一展現自我一對社會問題的反思一科技與復古一未來憧憬一自然輪回,如圖3,其中在很多作品的主題都是對中國古代哲學的一種化用,如輪回、自然、虛實等。通過他們的裝置作品的名稱和內在表達的文脈可以清楚地看出這些作品盡管運用了西方的裝置藝術手法,但內在文脈主要是中國的道家思想、禪宗思想和中國傳統造物的三者融合。裝置藝術在中國此階段的發展則是一種“出世”的態勢。

然而在2013以后中國的裝置藝術的文脈則呈現出一種迥乎不同的趨勢,其主題分別是:2014“他者的基因”、2015“月霾…‘無界代碼”、2016“衍生”、2017“愛的鏈接”、2018“水晶星體一水晶宮殿”、2019“深度感知”“看見未來”。這些展覽背后的文脈則為:科學技術的跨界一對現實的諷刺一人文主義關懷一對未來的憧憬。其中將近百分之80的作品都采用了新媒體技術,而且當我們把這個時間段的文脈與西方的文脈相比較時,文脈的西化已經成為一個不得不關注的問題。

(二)中國現代設計對裝置藝術表現形式的影響

裝置藝術的表現形式,主要體現在設計上。設計學對裝置藝術設計制作的影響不只是作為工具為裝置藝術設計提供便利。設計學對裝置藝術設計的影響更多是由設計學科下各個子學科的理論為裝置藝術賦能,主要表現在以下三個方面:一是工業設計對裝置藝術外延的拓展;二是設計學中人一機一環境的系統概念對裝置藝術設計中空間感的影響:三是新媒體藝術設計豐富了裝置藝術的內涵。

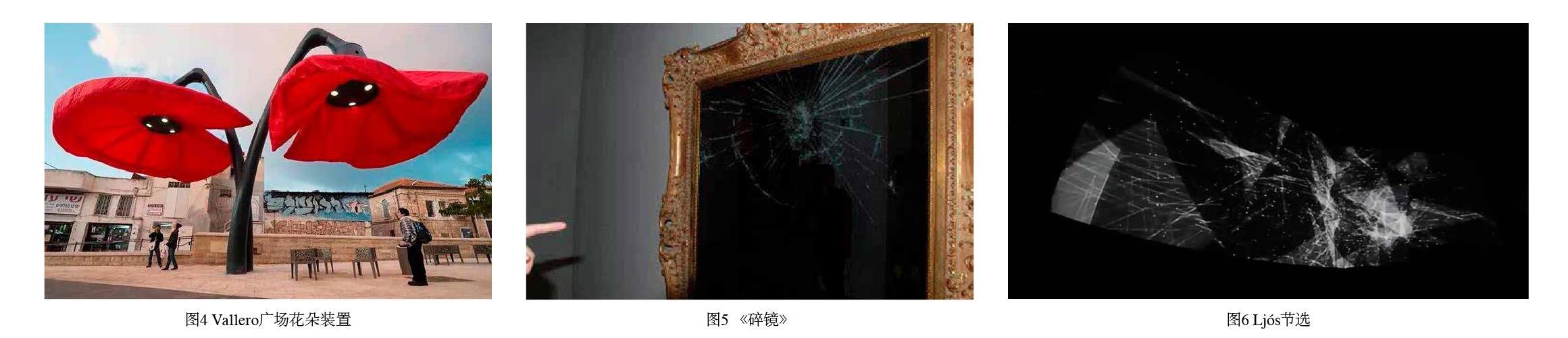

1.工業設計對裝置藝術外延的拓展:工業設計對裝置藝術外延的拓展表現為裝置藝術中交互裝置的應用。最初的人機交互產生在機械設計中,它要求設計的機器能夠對操作者輸入一個指令產生反饋。工業設計的興起將最初的人機交互完全的發展到一種全新的地步:由最初簡單的符號反饋發展為交互系統、交互裝置。當下交互裝置在裝置藝術中得到了廣泛的應用。交互裝置的出現打破了裝置藝術固有的以圖像、符號、音樂為主的交互手段,為裝置藝術家們制作裝置提供了便利和多種選擇。如圖4,耶路撒冷Vallero廣場花朵裝置,這個裝置設計運用了感應控制裝置。當你從花朵下走過你就會觸發感應器,感應器便控制這個花朵張開不僅能為行人遮陽,且綻放的花朵造型也會給人一種心情愉悅之感。

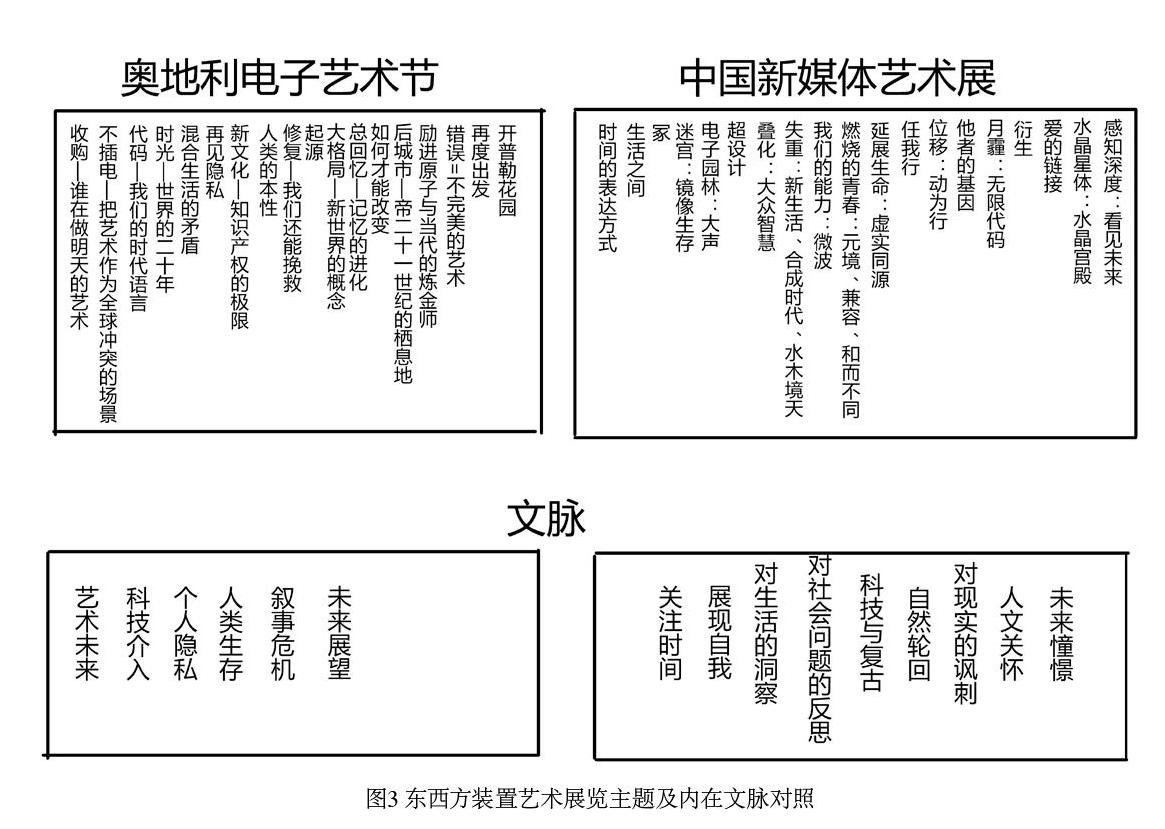

2.系統設計為裝置設計構建空間提供新的思路:系統設計理念就是提倡做設計時要做到人一機一自然的有機統一。設計師們以系統設計觀念制作產品時總是會預先考慮到如何使產品的零件與零件、零件與產品、產品與空間達成一種整體的和諧狀態。設計中這種整體感不同于美學中的格式塔美學的方式,格式塔式美學的空間感主要是利用簡單的排列順序構造,如簡單的二方連續、四方連續等以圖案引動視覺的手法。系統設計是在構思設計的開始就要考慮好整體與空間的關系,通過對使用材料本身的紋理、材質、屬性亦或是人造物的特點的處理使之形成一個有機的系統體系。系統設計對于裝置藝術最大的啟發點之一便是裝置設計師們對于鏡子和電子屏幕的使用。如圖5,2011“延展生命”國際新媒體藝術三年展中的韓國藝術家李庸白的互動作品《碎鏡》與2009“人類本性”展覽中藝術家斯塔·伍德(Stuart Wood,)的《國際隨機觀眾》,兩者的作品全都顯示出了這一現象。兩位藝術家都是利用了鏡子的特點構造空間,合理地采用鏡子和紅外裝置的組合使得觀眾在作品面前得到了超出鏡子本身的視覺沖擊。

3.新媒體藝術設計豐富了裝置藝術的內涵:新媒體藝術設計主要通過以下兩種方式豐富了裝置藝術的內涵。一是新媒體技術介入提高了裝置藝術的表現方法;另一則是新媒體藝術設計與裝置藝術的融合。

(l)新媒體技術介入裝置藝術:隨著新媒體技術的不斷發展,制作裝置藝術的物品選擇就越多。新媒體技術的介入特別是AR、VR技術極大提升了裝置藝術的沉浸感[5]。一方面AR、VR接收設備的隔音功能使得觀眾能夠摒棄外部雜音對于欣賞裝置藝術的干擾,更能全身心體驗。另一方面,技術的不斷成熟可以將藝術家的精神世界以技術的方式構建模型,讓觀眾可以通過裝置藝術直擊藝術家的內心。同時,全息投影還可以將一件裝置藝術完整的保留下來,避免了一些裝置藝術因為時效性展后即毀的問題[4]。

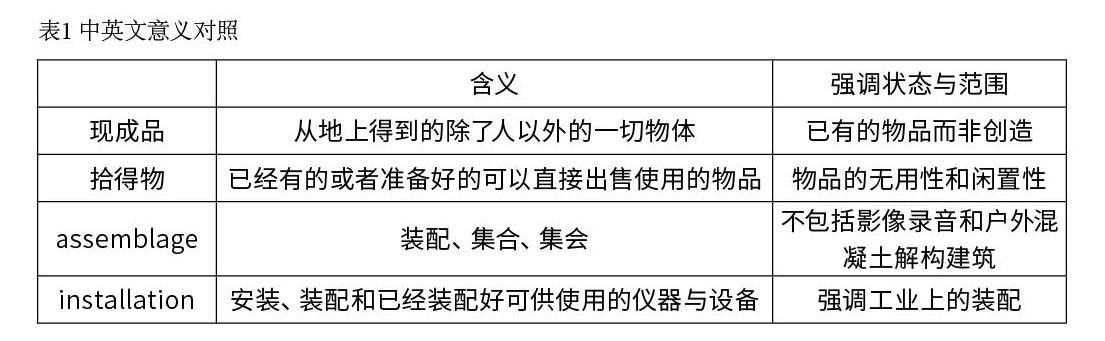

(2)新媒體設計與裝置藝術的融合:在筆者看來現代裝置藝術的表現手法基本可以總結為:積少成多、感恩自然、為人造夢、技術跨界融合、感知技術的應用。新媒體藝術設計的技術和傳播手段極大地擴充了這五種表現手法[6]。由于被解構后的裝置藝術對于新技術和新概念有了天然的并置性,于是就出現了一批作品讓人無法分析其究竟是裝置藝術還是新媒體藝術。如圖6,意大利舞者Elena Annovi在2014年的一件作品作品Ljos,冰島語譯時“光”的意思。這件作品的表現形式是將感應器與發光條貼在舞者的衣服上,通過身體的舞動,由感應器帶動環境的變化,再以身上發光條的配合引導觀眾進入一個非現實的空間,體驗罕見的空間互動。作品創意點是將人們腦海中的潛意識元素轉化為視覺可見元素。作品的畫面通過黑色為背景渲染出靜謐的氛圍,轉而以白色的點狀燈光來展示出主題。在光電的碰撞、離散時輔以聲音的迎合。讓觀眾身心沉浸其中探索光、聲音和運動之間的聯系,在擬態環境模擬的選擇上作品充分考慮了新媒體藝術的特性,并且大膽嘗試取得令人驚嘆的效果。

三、裝置藝術發展的困境

當我們以設計學的視角分析裝置藝術時,可以看到裝置藝術的發展并不是一成不變的,反而在跨學科的發展中裝置藝術的身影十分活躍。裝置藝術自身的包容性,對前沿動態與科技的敏銳嗅覺遠遠超過我們過往對它的認知。但是在裝置藝術的嬗變中同樣發現一些問題。

(_一)裝置藝術概念的模糊問題。

如上文所言,被解構后裝置藝術概念的內涵與外延得到了擴充,并且發展勢頭強勁。遺憾的是,至今為止仍然沒有一個可以令所有人接受的裝置藝術定義。缺乏對裝置藝術向下細分的研究,裝置藝術的表現手法的研究多是總結前人經驗為主而沒有形成理論性成果。這使得如筆者這般的外行人在剛了解裝置藝術時異常艱難,不能準確地說出什么是裝置藝術,何種是新媒體藝術亦或是時髦的新媒體裝置藝術。

(二)裝置藝術文脈跨越的撕裂感。

在通過筆者總結的中國裝置藝術文脈中我們可以看到,自上世紀80年代裝置藝術傳入中國后尤其是近20年來文脈的流變。對照文脈主題,不難發現中國裝置藝術文脈的發展出現一種跨越般發展的撕裂感。撕裂感就主要體現在中國裝置藝術的風格的兩極性。當我查閱到我國早期的一些作品時我甚至從作品的名字就可看出作者的年齡和其文脈,例如耿建翌的作品《自來水廠》(1986)、吳山專的系列作品<紅色系列》(1986)、蔡國強2005年的《飛毯》,其文脈無不蘊含著中國傳統哲學和近代的紅色思想。他們以各種手段不斷的顯示這個主題,加之國內主流價值觀念的影響,使得他們的作品大獲成功。在這個背景之下,盡管裝置藝術的表現形式和手法有所創新,但是中國的裝置藝術在2015年以前文脈的發展幾乎如同樣板戲一樣,沒有更好地推陳出新,加重了中青年藝術家迷茫。在2015年以后中國裝置藝術的文脈發生了巨大的變化,一改以前的面貌,文脈主題開始了全面西化的狀態。我首先要敬佩這批藝術家與設計師敢于革新的精神,但這種文脈的撕裂對于中國裝置藝術的發展真的是積極的嗎?我想并不見得。

結語

綜上所述,在討論裝置藝術和設計學跨界特性時,不難發現裝置藝術已經成為藝術學中跨學科發展的佼佼者。當我們還在討論藝術學跨學科發展的切入點與方法論時,裝置藝術早提出了跨學科發展的新問題。我們以設計學的視域剖析裝置藝術的發展,不僅看到了藝術學跨學科發展的美好前景,也無法否認對于藝術學科的研究還是略顯粗糙。如英文轉譯后裝置藝術概念的流變并沒有得到重視,使得我們對于裝置藝術概念的研究更多是向上的一種研究,缺乏向下的細分研究;中國裝置藝術文脈發展的撕裂感并沒有引發廣泛的思考和討論。因此,在藝術學的跨學科研究時,我們一定要更加注意均衡中西兩者思想的平衡,使得學科的發展既要緊跟時代前沿又不至于出現文脈撕裂式的斷代發展。

參考文獻

[1]蕭元.裝置藝術的概念及其呈現方式[J].華南農業大學學報(社會科學版),2 012,11(03):126-138

[2]馬曉翔.芻議新媒體裝置藝術中的審美表現與文化脈絡[J].南京藝術學院學報(美術與設計),2015(04):115-118

[3]賀萬里.后現代與當代中國裝置藝術[J].寧夏大學學報(哲學社會科學版),1998(01):16-20+124

[4]柳奕如,朱紹瑞.景觀裝置藝術中美學應用的研究[J].設計,2017(07):70-71

[5]孫躍桐,李健交互裝置空間設計對沉浸式體驗的影響[J].設計, 2021,34 (03):51-53

[6]葉字琦.傳播學視野下新媒體藝術設計的發展分析[J].新媒體研究,2017(23):91-92