六棱大麥種質資源光合特性和物質生產能力的綜合評價

齊海祥,薛海楠,王金波,王海澤,王文迪,李建波,徐壽軍

(1.內蒙古民族大學 農學院,內蒙古 通遼 028043;2.內蒙古自治區興安盟農牧科學研究所,內蒙古烏蘭浩特 137400)

大麥(HordeumVulgare)屬禾本科、小麥族、大麥屬、普通大麥種,與小麥、燕麥和黑麥同屬麥類作物,作為世界上栽培歷史最悠久的作物之一,至今已有數千年[1].大麥作為適應范圍最寬廣的糧食作物之一,從南緯42°到北緯70°的廣闊地帶均有種植.大麥具有早熟、生育期短、抗逆性強、適應性廣等優點,是高寒、鹽堿和干旱等地區主要的優勢作物,裸大麥現如今仍然是我國青藏高原地區藏民的主糧作物[2].主成分分析(Principal Component Analysis,PCA)是最為重要的多元統計方法之一,普遍應用于數據降維和分類[3].PCA以幾個綜合因子代替原來眾多變量,反映出原來變量的大部分重要信息,了解種質資源主成分的構成及其特征,可為選育優異種質提供參考依據.聚類分析既可揭示類群間的遺傳差異、相互關系,又可以了解類群內品種的遺傳相似性[4].周偉[5]對48份引進的二棱大麥種質6個主要農藝性狀進行了主成分分析及聚類分析,選取了前4個主成分,依次分別為穗下節間長與株高、穗粒數與穗長、千粒重和產量,且將48份大麥種質聚為高稈短穗、多粒、高稈大穗、大粒、穗大粒多以及高稈大穗粒多6大類.潘高峰等[6]對20份大麥種質資源的光合色素及光合特性進行了聚類分析,并將20份大麥種質聚為高光效、中光效、低光效3大類.本研究對20份六棱大麥種質資源的產量性狀、光合熒光特性、干物質轉運和氮素轉運等30個性狀進行主成分分析及聚類分析,以期為大麥優異種質資源的篩選、鑒定與評價提供參考.

1 材料與方法

1.1 參試材料

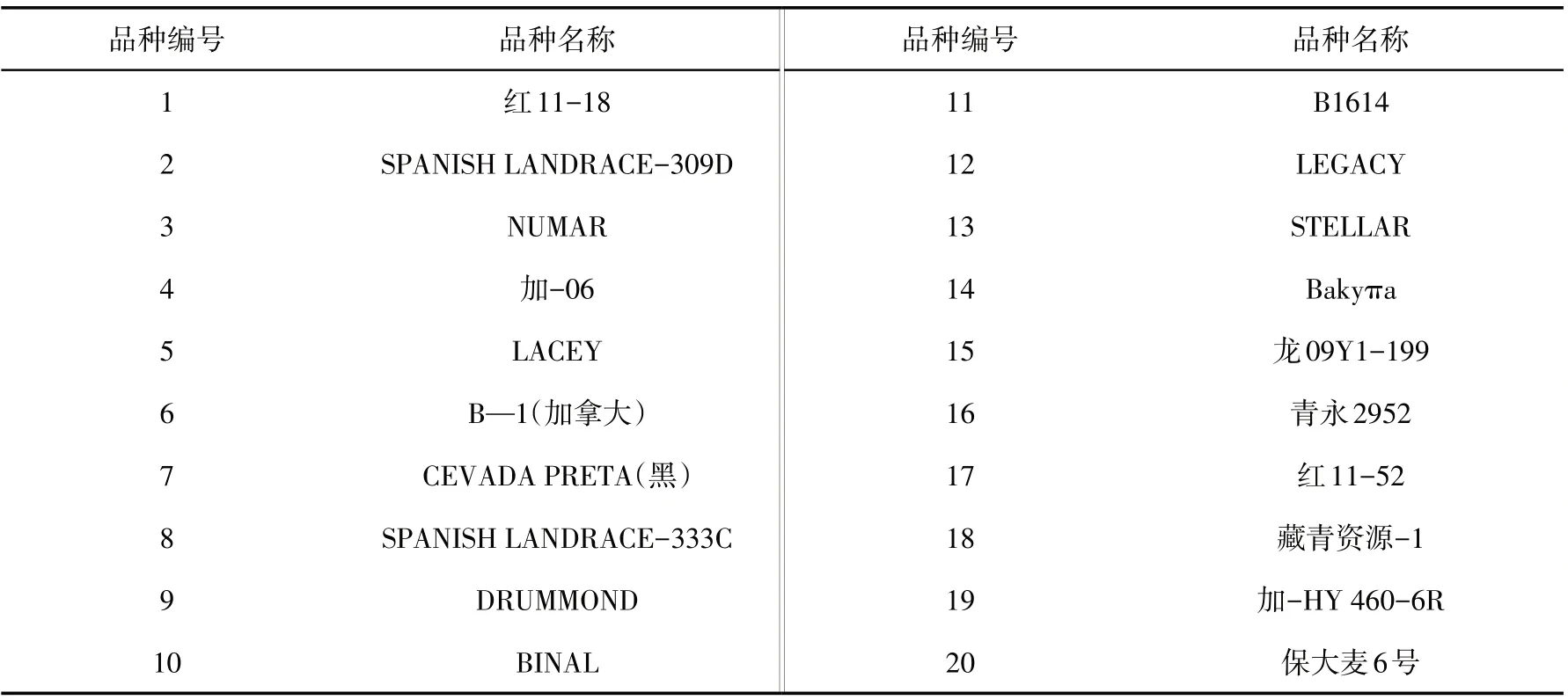

以內蒙古農牧業科學研究院提供的20份六棱大麥種質為參試材料(表1).

表1 參試材料信息Tab.1 Information of tested materials

1.2 試驗地概況

本試驗在內蒙古通遼市科爾沁區農牧業高新科技示范園區(43°49′N,122°24′E)進行,試驗地年平均氣溫為6.3℃,≥11℃活動積溫為3 210℃,日照時數為3 112 h,年平均降水量350 mm.試驗地耕層土壤有機質含量17.52 g·kg-1,堿解氮45.20 mg·kg-1,速效磷28.32 mg·kg-1,速效鉀132.21 mg·kg-1.

1.3 試驗設計

試驗于2019年、2020年進行,為隨機區組設計,3次重復,小區面積8 m2,每小區8行,行長2 m,行距0.5 m,每行播種120粒.基肥二銨(26.24 g·m-2+尿素7.5 g·m-2)播前一次性施入;三葉期結合澆頭水追尿素7.5 g·m-2.其他栽培管理同大田.

1.4 樣品的采集與測定

開花期各小區選取株高相近、長勢一致、穗部大小相近的同一天開花的單莖,掛牌標記.

1.4.1 產量構成因素測定

收獲期各材料每一小區取樣10株考種,測定單株穗數、單株粒數、單株粒重和千粒重等性狀.

1.4.2 SPAD的測定

每小區選取標記植株5株,每一植株選取主莖上數第二葉,在開花期用SPAD—502Plus葉綠素計測定葉片中部的SPAD值,測定時間為晴天上午8:30—12:00.

1.4.3 光合和熒光參數測定在開花期用Li-6400便攜式光合作用分析系統測定光合參數,用FMS-2便攜式脈沖調制式熒光儀測定熒光參數,選取方法、測定部位及時間同SPAD.

1.4.4 干物質、器官含氮量測定

各小區開花期、成熟期分別取所標記的大麥10株,分為葉片、莖稈、穗等不同部位,在105℃下殺青0.5 h,80℃下烘干至恒重,稱重后用小型粉碎機粉碎后測定氮含量.各器官氮含量用凱氏定氮法[7]測定.各指標計算公式參考沈建輝等[8]的方法:

器官干物質(氮素)轉運率=器官干物質(氮素)轉運量/開花期相應器官干物質(氮素)積累量×100%;

器官干物質(氮素)轉運對籽粒的貢獻率=開花期各器官干物質(氮素)轉運量/成熟期籽粒干物質(氮素)積累量×100%;

花前干物質(氮素)積累率=開花期干物質(氮素)積累量/收獲時干物質(氮素)積累量×100%;

花后干物質(氮素)積累量=收獲時干物質(氮素)積累量-開花期干物質(氮素)積累量;

花后干物質(氮素)積累率=花后干物質(氮素)積累量/收獲時干物質(氮素)積累量×100%;

花前物質(氮素)積累對產量的貢獻率=干物質(氮素)轉運量/籽粒產量(氮素積累量)×100%;

花后干物質(氮素)積累對產量的貢獻率=1-花前干物質(氮素)積累對產量的貢獻率.

1.5 統計分析方法

1.5.1 描述性統計

對基礎數據使用Excel 2016進行整理,計算各性狀的平均值、標準差、變幅、變異系數以及遺傳多樣性指數.遺傳多樣性指數(Shannon-Wiener diversity index,H′)的計算:計算參試材料各性狀的平均數及標準差,將參試材料的各性狀指標均劃分為10級,計算每一級的相對頻率Pi,從而算出多樣性指數[9].

1.5.2 各性狀指標的主成分分析及綜合評價

依據簡單相關系數矩陣進行主成分分析,將原來多個彼此相關的指標轉換成新的少數幾個彼此獨立的綜合指標,建立綜合指標Zj的方程[10].

式中,b表示協方差矩陣,bij是原始變量Xi與Xj的相關系數,x′i是標準化處理后的原始變量.

將各性狀指標值代入到由主成分分析所求得的各主成分因子得分中,計算出各主成分得分,運用貢獻率求得各主成分的權重系數,最終得到各種質的綜合得分(S值).

1.5.3 基于歐氏距離的聚類分析

歐氏距離又稱歐幾里得距離,是最常見的距離度量,衡量的是多維空間中2個點之間的絕對距離.計算公式[11]為:

式中i=(Xi1,Xi2,…,Xik)和j=(Xj1,Xj2,…,Xjk)是2個k維的數據對象.

聚類分析是根據事物的多個數值特征來觀察事物個體之間或樣品之間的親疏關系和相似程度的一種多元統計分析方法[12].

1.6 數據處理

運用Excel 2016、DPS(V9.01)軟件對數據進行處理分析.

2 結果與分析

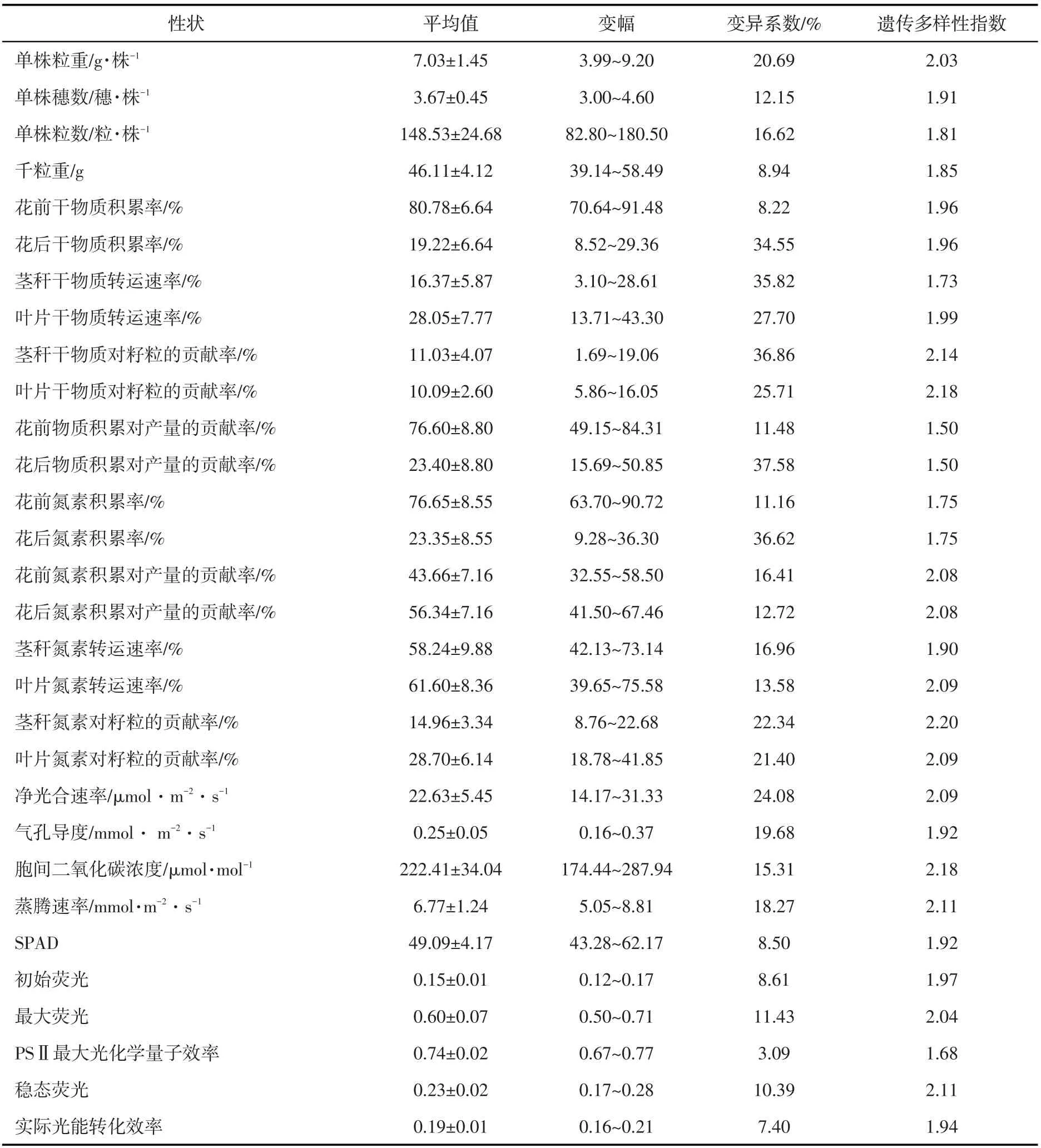

2.1 參試材料各性狀的遺傳多樣性表現

由表2可知,參試材料各性狀差異比較明顯,變異范圍在3.09%~37.58%之間,遺傳多樣性豐富.變異系數以花后物質積累對產量的貢獻率最大(37.58%),PSⅡ最大光化學量子效率的變異系數最小(3.09%).遺傳多樣性指數以莖稈氮素對籽粒的貢獻率最大(2.20),花前物質積累對產量的貢獻率和花后物質積累對產量的貢獻率最小(1.50),表明花前物質積累對產量的貢獻率和花后物質積累對產量的貢獻率性狀分布較為集中,而莖稈氮素對籽粒的貢獻率分布較為分散.

表2 參試材料主要性狀的表現Tab.2 Performance of main characters of tested materials

2.2 主成分分析

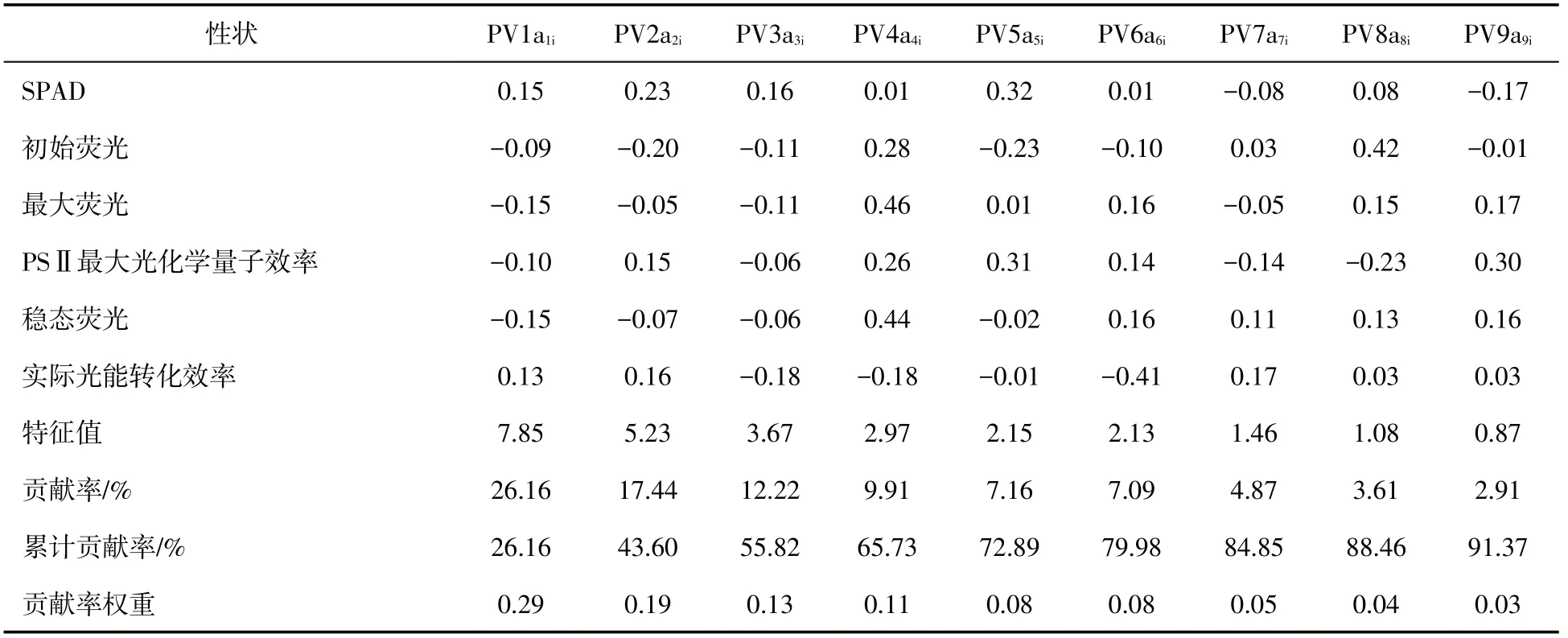

依據累計貢獻率大于85%或特征值大于1的原則[13]選取主成分,結果見表3.由表3可知,前9個主成分累計貢獻率為91.37%.第1主成分的貢獻率為26.16%,影響因子主要為花后干物質積累率、花后氮素積累率;第2主成分的貢獻率為17.44%,影響因子主要為葉片氮素對籽粒的貢獻率、花前氮素積累對產量的貢獻率;第3主成分的貢獻率為12.22%,影響因子主要為莖稈干物質轉運速率、莖稈氮素轉運速率;第4主成分的貢獻率為9.91%,影響因子主要為最大熒光、穩態熒光、初始熒光;第5主成分的貢獻率為7.16%,影響因子主要為單株穗數、SPAD;第6主成分的貢獻率為7.09%,影響因子主要為胞間二氧化碳濃度、氣孔導度、凈光合速率;第7主成分的貢獻率為4.87%,影響因子主要為千粒重、莖稈氮素對籽粒的貢獻率;第8主成分的貢獻率為3.61%,影響因子主要為蒸騰速率、初始熒光;第9主成分的貢獻率為2.91%,影響因子主要為千粒重.將參試材料的各性狀值帶入9個主成分的因子得分中,求出各種質的9個主成分得分.

表3 參試材料的主成分分析Tab.3 Principal component analysis of tested materials

第1主成分得分為:S1=-0.08X1+0.12X2+0.17X3+0.04X4-0.31X5+0.31X6-0.08X7+0.23X8-0.21X9+0.10X10+0.21X11-0.21X12-0.33X13+0.33X14-0.20X15+0.20X16+0.00X17+0.26X18-0.20X19-0.12X20+0.14X21-0.04X22+0.04X23+0.11X24+0.15X25-0.09X26-0.15X27-0.10X28-0.15X29+0.13X30,利用9個主成分貢獻率權重(0.29、0.19、0.13、0.11、0.08、0.08、0.05、0.04及0.03),構建用于篩選參試材料中優異種質的評價指標S值,即S=0.29S1+0.19S2+0.13S3+0.11S4+0.08S5+0.08S6+0.05S7+0.04S8+0.03S9,S值越高,可初步說明該種質綜合性狀越好.

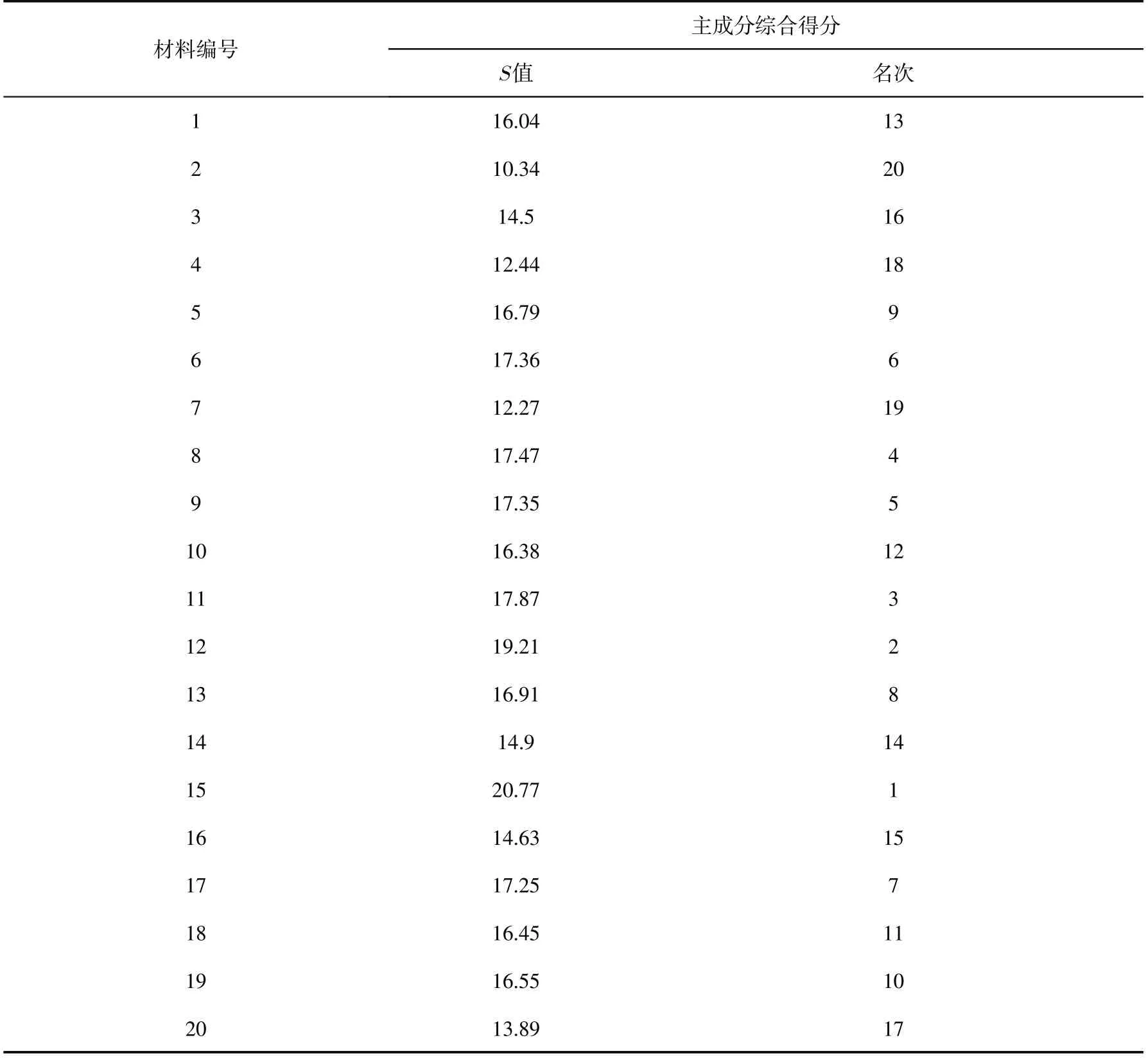

通過計算出的綜合得分(即S值),對參試大麥種質進行綜合評價(表4),綜合性狀排前5位的分別為15、12、11、8、9號品種;排后5位的分別為3、20、4、7、2號品種.

表4 參試材料主成分綜合得分及排名Tab.4 Comprehensive score and ranking of principal components of tested materials

續表3

2.3 聚類分析

由圖1可知,參試材料可分為3類,第I類為2份高產高光效種質:12、15號品種;第II類為15份中產中光效種質:1、5、13、10、18、19、6、9、17、8、11、3、16、14、20號品種;第III類為3份低產低光效種質:2、4、7號品種.

圖1 參試材料的聚類分析Fig.1 Cluster analysis of tested materials

3 討論與結論

評價、鑒定作物的種質資源,對作物優質品種的篩選和培育至關重要.作物種質資源評價與鑒定的方法亦有很多種,如:遺傳多樣性分析、分子標記法、相關分析法、差異性分析法、二維排序分析法、隸屬函數法、灰色關聯度分析法、TOPSIS綜合評價法、主成分分析法及聚類分析法等,其中,主成分分析法、聚類分析法等是常用的評價方法.在各種主要作物(玉米、水稻、小麥、大麥等)種質資源評價與鑒定上均有應用,鄭云霄等[14]對181份玉米自交系種質的抗倒伏性進行評價與鑒定,利用主成分分析、聚類分析等方法挑選出AHU24、e220、7026B等35份抗倒伏性最強的自交系種質.楊國峰等[15]對65份山欄稻種質的主要農藝性狀進行研究發現,山欄稻種質農藝性狀多樣性較為豐富,并從中篩選出2份高產潛力較高的山欄稻種質.張鞏亮等[16]以30個寒地水稻種質為樣本,采用聚類分析法、主成分分析法對種質的抗旱性進行評價,挑選出強抗旱性種質:農豐3055.倪永靜等[17]對30份國內外小麥種質的主要農藝性狀進行主成分分析、聚類分析后發現,主成分分析中前5個主成分的信息量是85.08%;將30份種質聚為18份中矮稈中高產型種質、6份中矮稈高產型種質、6份高桿中低產型種質3類.本研究對20份六棱大麥種質的產量性狀、光合熒光特性、干物質轉運和氮素轉運等30個性狀進行遺傳多樣性分析、主成分分析及聚類分析.從多個角度來分析種質資源的優異性.結果表明,參試大麥種質間表現出豐富的變異和遺傳多樣性,其變異范圍為3.09%~37.58%,遺傳多樣性指數的變幅為1.50~2.20.

利用主成分分析法,選取了前9個主成分對參試材料進行評價,且參試材料的9個主成分因子依次為花后干物質積累率、葉片干物質對籽粒的貢獻率、單株粒數、初始熒光、單株穗數、凈光合速率、千粒重、蒸騰速率、PSⅡ最大光化學量子效率.基于主成分的綜合得分(S值)將大麥種質進行排序,排名前5位的分別為15、12、11、8、9號種質,排名后5位的分別為3、20、4、7、2號種質.聚類分析將大麥種質聚為3類,第I類為2份高產高光效種質,第II類為15份中產中光效種質,第III類為3份低產低光效種質.