貴州氣候干濕狀況及影響因素分析

張 波, 曹 華, 吳戰平, 劉宇鵬

(1.貴州省山地環境氣候研究所,貴陽 550002; 2.貴州省山地氣候與資源重點實驗室, 貴陽 550002; 3.貴州省氣象信息中心, 貴陽 550002)

在氣候變暖的大背景下,降水強度在時間和空間上的非均勻性變化,會改變區域水分循環,對氣候的干濕狀況和水資源的供需平衡產生重要影響,進而影響到區域的農業生產、作物布局及生態環境。因此開展區域氣候干濕變化的研究對于洪澇、干旱的防治和社會發展都具有深遠影響[1-2]。

干濕狀況是反映地氣系統中水分收支平衡的變化過程。目前表征干濕狀況的指標常以干燥度指數和濕潤指數最為常見,而濕潤指數綜合考慮了大氣降水和作物蒸散,是一個理想的能夠表征地表干濕狀況的物理量[3-4]。目前國內關于區域氣候干濕狀況的研究已有一系列的報道。趙晶等[5]基于相對濕潤度指數,分析了江蘇省近50年的氣候干濕特性,表明江蘇省夏季氣候最濕潤、春季氣候最干燥。王明田等[6]基于相對濕潤度指數,分析了西南地區季節性干旱分布特征,表明西南地區總體上略有變濕的趨勢,年干旱強度明顯減弱。安莉娟[7]基于濕潤指數,分析了內蒙古近40年的干濕變化特征及對水資源的影響,表明內蒙古的干濕類型明顯由濕變干。胡琦[8]、韓宇平[9]等分別采用濕潤指數和干燥度指數,分析了華北平原氣候干濕的分布特征及其影響因素,研究結果表明,兩種指數表征的氣候干濕狀況基本一致。羅青紅等[10]基于濕潤指數,分析了新疆甘家湖地表干濕狀況變化趨勢。蘇秀程等[11]計算了西南地區潛在蒸散和干濕指數,發現西南地區氣候整體較為濕潤,但存在較大的區域差異,呈“東濕西干”的空間分布特征,整體氣候呈現明顯暖干化的變化特征。上述氣候干濕的研究中潛在蒸散的計算,不同學者采用不同的計算方法,而研究數據表明,聯合國糧農組織推薦的 Penman-Monteith 公式綜合考慮了氣溫、風速、濕度、太陽輻射和氣壓等多個氣候因子的影響,能夠客觀真實地反映實際氣候的蒸散(發)能力[12-16]。

本研究基于貴州省近55年的逐日氣象資料,采用Penman-Monteith公式計算的潛在蒸發量,計算了不同時間尺度的相對濕潤度指數,并定量化分析貴州省干濕狀況的空間變化特征,以期為合理開發利用氣候資源,調整種植區劃和農業生產布局提供依據,同時有助于提高干旱預測及其風險管理水平。

1 資料和方法

1.1 數據來源

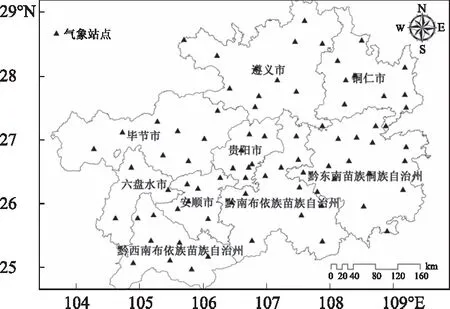

貴州省有85個地面氣象觀測站。由于各站建站時間不一致,為保證資料的完整性,剔除數據缺測較多的站點,選用貴州省1961-2015年81個氣象觀測站的逐日平均氣溫、最高氣溫、最低氣溫、相對濕度、平均風速和日照時數等氣象觀測資料,研究區域及氣象站點的分布如圖1所示。

圖1 研究區域及氣象站點分布

1.2 研究方法

1.2.1 相對濕潤度指數

相對濕潤度指數的計算公式為

(1)

其中:M為相對濕潤度指數,是表征某時段降水量與蒸發量之間平衡的指標之一;P為某時段的降水量;PE為某時段的潛在蒸散量,由FAO推薦的Penman-Monteith模型[17]計算,公式如下:

(2)

式中,ET0為潛在蒸散量(mm·d-1),Δ為飽和水汽壓-溫度曲線斜率(kPa·℃-1),Rn為作物表面的凈輻射(MJ·m-2·d-1),G為土壤熱通量(MJ·m-2·d-1),T為2 m處的日平均氣溫(℃),r為干濕表常數(kPa·℃-1),es為飽和水汽壓(kPa),ea為實際水汽壓(kPa),u2為2 m處的風速(m·s-1)。Δ、Rn、r、es、ea由氣象臺站觀測資料計算得出,具體計算過程參考張明軍[18]、馬寧[19]等相關研究成果;u2由10 m處風速計算得出,計算公式為

(3)

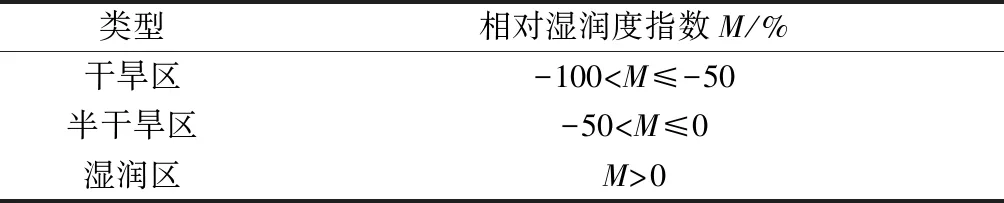

在國家標準《氣象干旱等級》(GB/T20481-2006) 及劉波[20]、任菊章[21]等研究基礎上,將計算得出的相對濕潤度指數進行分級處理(如表1所示),據此分析貴州省的氣候干濕變化特征。

表1 基于相對濕潤度氣候干濕等級劃分

1.2.2 氣候傾向率計算

用最小二乘法擬合得到相對濕潤度指數隨年序變化的一元線性回歸方程,以回歸系數的 10倍作為相對濕潤度指數的氣候傾向率[22]。

1.2.3 突變趨勢檢驗

Mann-Kendall是一種非參數趨勢檢驗法,是目前比較常用的趨勢診斷方法。在Mann-Kendall檢驗中,原假設H0為時間序列數據(x1~xn),是n個獨立的、隨機變量同分布的樣本;假設H1是雙邊檢驗,對于所有的k≤n,j≤n,且k≠j,xk~xj的分布是不相同的,檢驗的統計變量S計算如下式:

(4)

其中,

當Z為正值表示增加趨勢,負值表示減少趨勢。當檢驗序列是否發生突變時,常通過下式進行計算:

(5)

其中,

定義:

(6)

式中,

E(Sk)=k(k+1)/4,Var(Sk)=k(k-1)(2k+5)/72

UFk為標準正態分布,若UFk值大于0,則表明序列呈上升趨勢;小于0則表明呈下降趨勢;當它們超過顯著性水平對應的臨界值時,表明上升或下降趨勢顯著。

1.2.4 空間插值方法

反距離權重(Interse Distrance Weighted,IDW)算法以插值點與樣本點間的距離為權重進行加權平均,離插值點越近的樣本點賦予的權重越大。該方法具有算法簡單、普適性更強的優點,被廣泛應用于各行業領域的空間分析與制圖。本文使用該方法進行相對濕潤度指數的空間插值模擬。

2 結果與分析

2.1 氣候干濕的時間變化

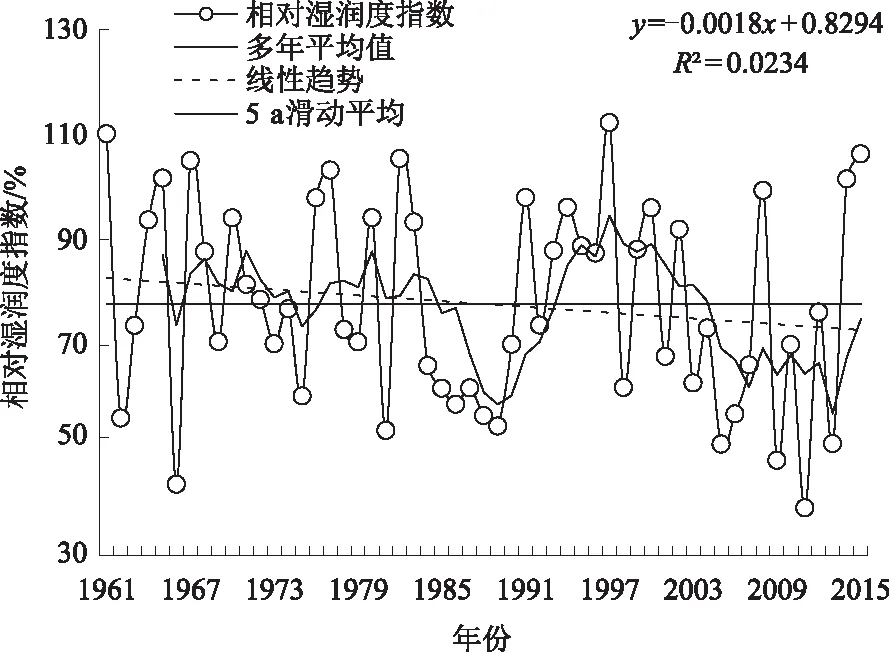

貴州省年相對濕潤度指數時間變化趨勢如圖2所示。由圖2可以看出,近55年貴州省相對濕潤度指數多年平均值為77.8%;最大值為112.3%,出現在1997年;最小值為31.9%,出現在2011年。相對濕潤度指數隨時間變化呈遞減的變化趨勢,遞減趨勢為1.8%/10a,但未通過顯著性檢驗,這與王利平[23]、王允[24]等研究的西南地區濕潤度指數略呈降低趨勢的結果一致。從5a滑動平均值來看,貴州省相對濕潤度指數經歷了遞減-遞增-遞減的“W型”變化趨勢,具體為20世紀80年代呈遞減變化趨勢,90年代中期又呈遞增的趨勢,90年代后期表現為遞減的趨勢。

圖2 貴州省年相對濕潤度指數時間變化趨勢

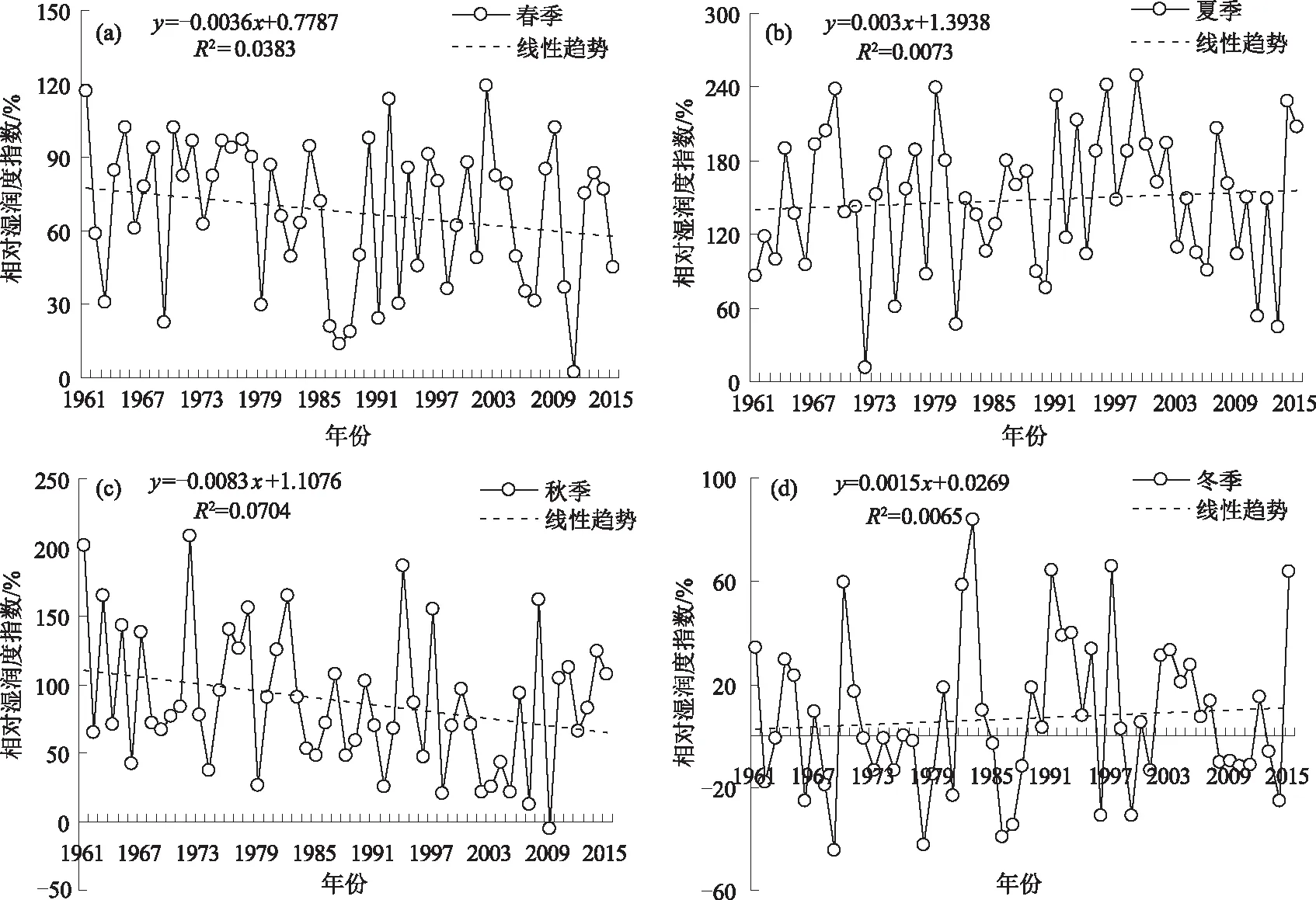

圖3為貴州省相對濕潤度指數季節變化趨勢。由圖3可以看出,春季(圖3a)相對濕度度指數多年平均值為67.7%,屬于濕潤季節,低于全省多年平均值,變化范圍為1.9%~119.4%;隨時間變化呈遞減趨勢,遞減速率3.6%/10a,表明春季貴州氣候呈現由濕變干的趨勢。夏季(圖3b),相對濕潤度指數多年平均值為148%,明顯高于全省多年平均值,變化范圍為10.7%~249.3%;隨時間變化呈遞增的變化趨勢,遞增速率為3.0%/10a,表明夏季貴州地區呈濕潤化趨勢。秋季(圖3c),相對濕潤度指數多年平均值為87.5%,變化范圍為-5.9%~208.7%,秋季貴州地區隨時間變化呈現出由濕變干的變化趨勢。冬季(圖3d),相對濕潤度指數多年平均值為6.9%,明顯低于全省年相對濕潤度指數多年平均值,變化范圍為-44.6%~84.1%,屬于干、濕交替的季節;時間變化趨勢顯示,冬季相對濕潤度指數呈遞增趨勢,遞增速率為1.5%/10a,表明冬季隨時間變化呈現出由干變濕的變化趨勢。

圖3 貴州省相對濕潤度指數季節變化趨勢

2.2 氣候干濕的突變特征

Mann-Kendall趨勢檢驗結果表明(表2),近55年貴州省平均年相對濕潤度指數的檢驗值為-1.21,隨時間呈下降的趨勢變化,這與王利平等[23]研究的中國西南區域(云南、貴州、四川南部)干燥度以增加趨勢結果相吻合,但未通過顯著性檢驗。季節的趨勢檢驗結果顯示,春季和秋季的檢驗值分別為-1.52和-1.64,表明春季和秋季的相對濕潤度指數均為下降趨勢,且下降速度快,氣候不斷地由濕逐漸轉為干;而夏季和冬季的相對濕潤度指數呈上升的變化趨勢,表明夏季和冬季氣候變濕趨勢不顯著。

表2 貴州省相對濕潤度指數Mann-Kendall趨勢檢驗

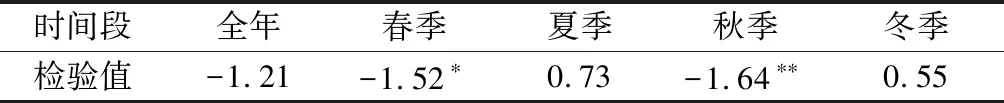

Mann-Kendall突變檢驗表明,年相對濕潤度指數(圖4a)的Mann-Kendall統計量UF和UB曲線存在多個交點,其中在1979年后UF統計量呈顯著的遞減趨勢,至1990年這一遞減趨勢超過了0.05的臨界線,1991年之后UF曲線又呈現遞增趨勢,但未突破臨界線,表明近55年貴州氣候干濕在1979年存在明顯的突變,要早于西南地區濕潤度指數的突變年份[24]。春季(圖4b),相對濕潤度指數的UF曲線在1978年至1989年間呈顯著下降趨勢,在1989年間突破臨界線,且UF和UB曲線相交于1979年,表明1979年為貴州春季相對濕潤度指數的突變年。夏季(圖4c),相對濕潤度指數的UF曲線分別在1961-1969年和1990-2002年間呈遞增趨勢,且在1961-1969年間UF曲線突破臨界線,1990-2002年間UF曲線未能突破臨界線,說明夏季氣候無干濕的突變年。秋季(圖4d),相對濕潤度指數的UF和UB曲線在1983年之前存在多個交點,在1983年之后UF曲線呈顯著下降的變化趨勢,在2003年突破臨界線,表明秋季貴州干濕的突變年份為1983年。冬季(圖4e),UF和UB曲線存在多個交點,1987年以后呈遞增的變化趨勢,但均未通過顯著性檢驗,突變年份不顯著。

圖4 貴州省相對濕潤度指數Mann-Kendall突變檢驗

2.3 氣候干濕空間分布特征

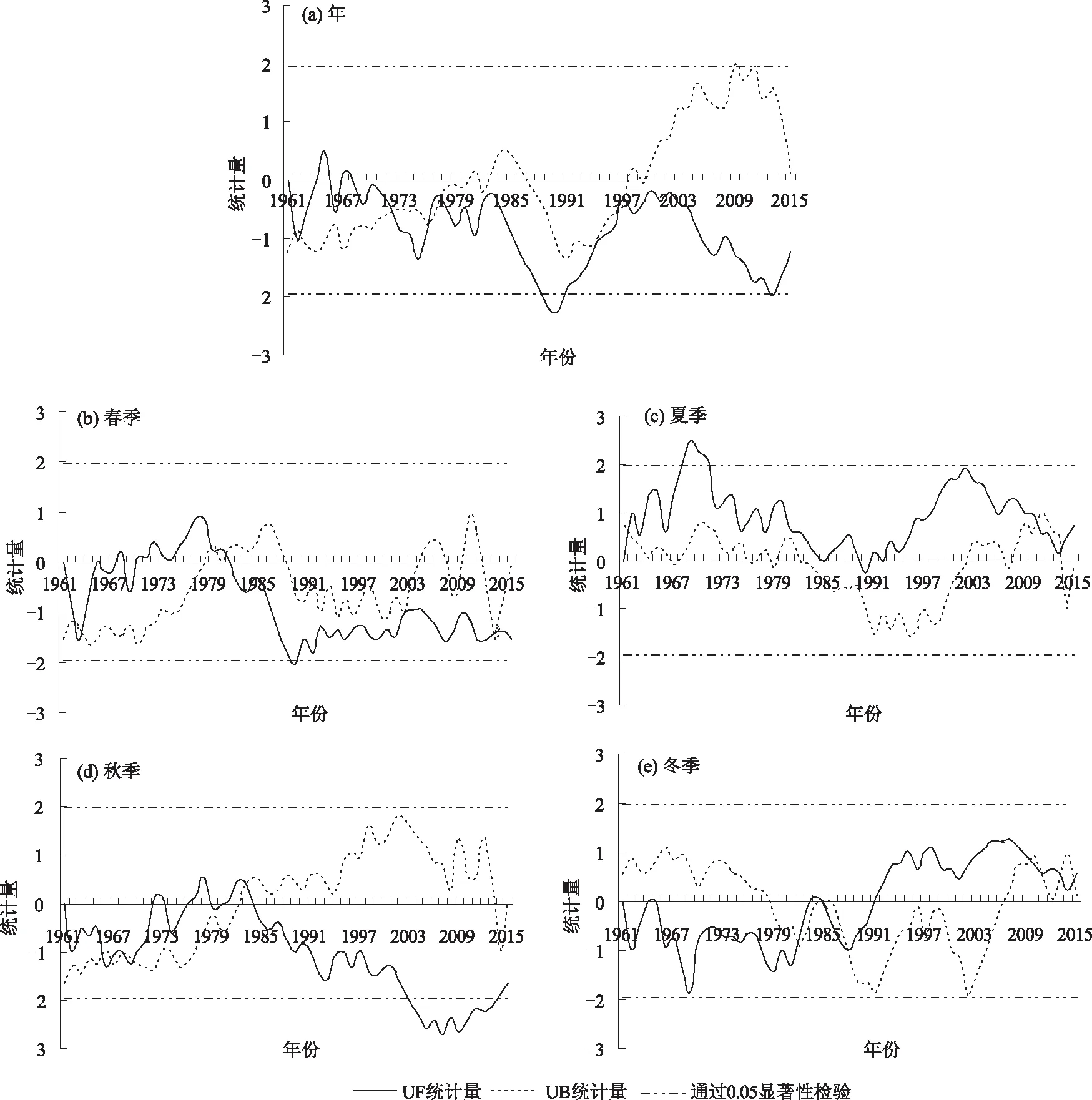

圖5為貴州相對濕潤度指數突變前后的空間分布特征。由圖5可見,相對濕潤度指數突變前(圖5a)空間變化范圍為11.0%~182.2%,屬于濕潤區,低值區域主要分布在貴州省北部一線及中東部和南部局地等地,變化范圍為11.0%~68.1%,高值區域主要分布在西部六盤水市和黔西南州交界區域、東部邊緣和黔東南州西部與黔南州東部等地,變化范圍為96.7%~182.2%。較突變前,突變后(圖5b) 的空間變化范圍為9.8%~183.9%,低值區域面積有所增加,高值區域面積有所減小,低值區域主要分布在畢節市、遵義市大部、貴陽市中部及黔西南州和黔南州南部等地,變化范圍為9.8%~67.8%,高值區域主要分布在貴州省東部邊緣及黔東南州西部與黔南州東部等地,變化范圍為96.9%~183.9%。

圖5 貴州省相對濕潤度指數突變前(a)和突變后(b)空間分布

2.4 四季氣候干濕空間分布特征

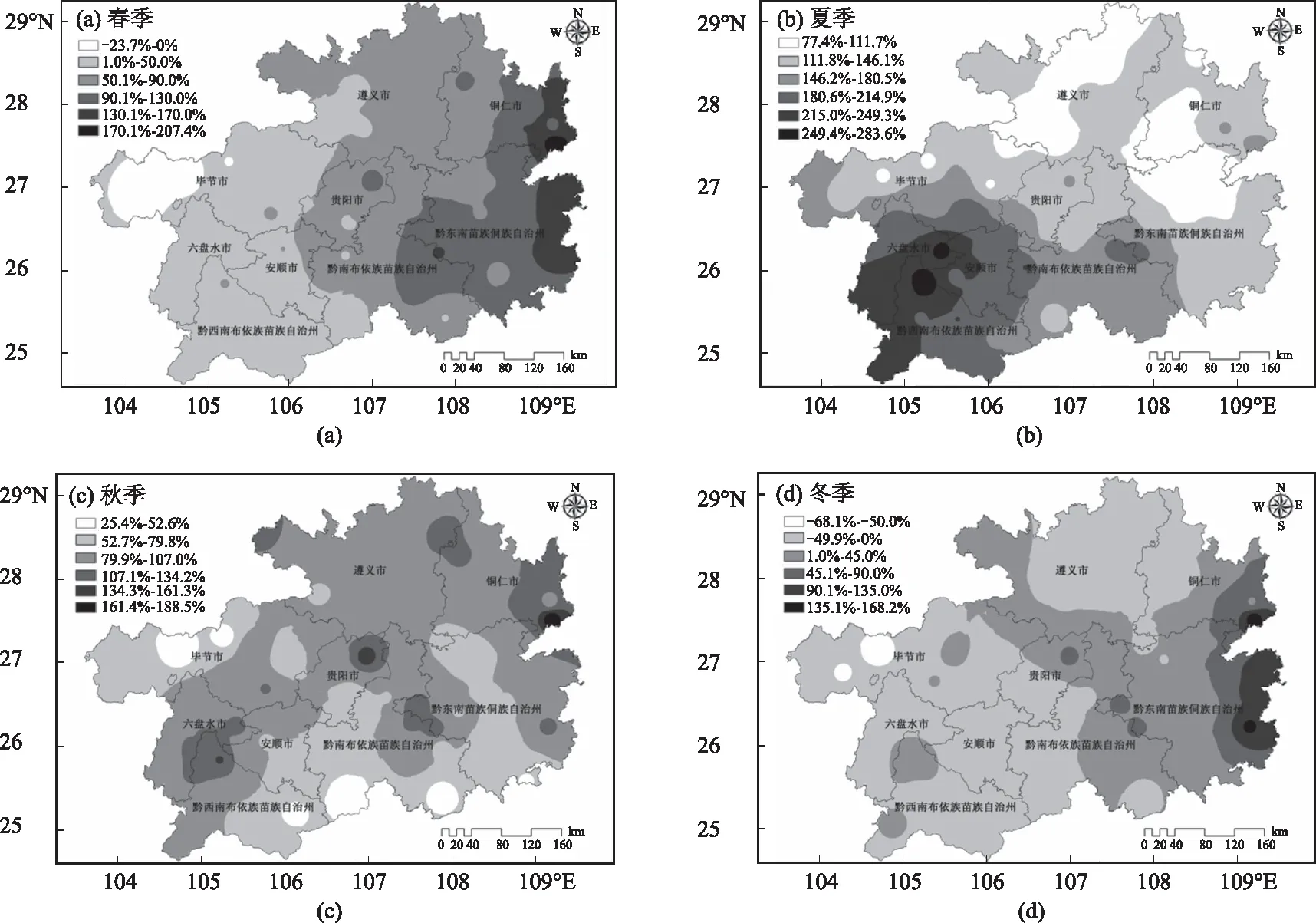

圖6為相對濕潤度指數季節空間分布。從圖6中可以看出,春季(圖6a)全省相對濕潤度指數空間分布呈現由西北向東南部遞增的變化趨勢,其中畢節市西部區域相對濕潤度指數為-23.7%~0%,根據氣候干濕等級的劃分標準,屬于半干旱區域,其余大部分區域屬于濕潤區。夏季(圖6b)全省相對濕潤度指數均大于0,均為濕潤區,空間分布上表現為自東北向西南部相對濕潤度指數呈遞增的變化趨勢,高值區域分布在六盤水市、安順市和黔西南州交界區,低值區分布在遵義市大部及銅仁市西南部和黔東南州北部區域。秋季(圖6c)全省相對濕潤度指數低于夏季平均水平,屬于濕潤區,但空間分布特征不明顯,貴州省南部邊緣區域和畢節市西部大部區域為全省最低值,高值區域主要分布在銅仁市邊緣和貴陽市東北部。冬季(圖6d)全省自西向東呈遞增的變化趨勢,與春季的空間分布基本一致,貴州省西部大部和遵義市大部及銅仁市北部等地區為半干旱區,其中畢節市中部部分區域為干旱區。

圖6 貴州省相對濕潤度指數季節空間分布特征

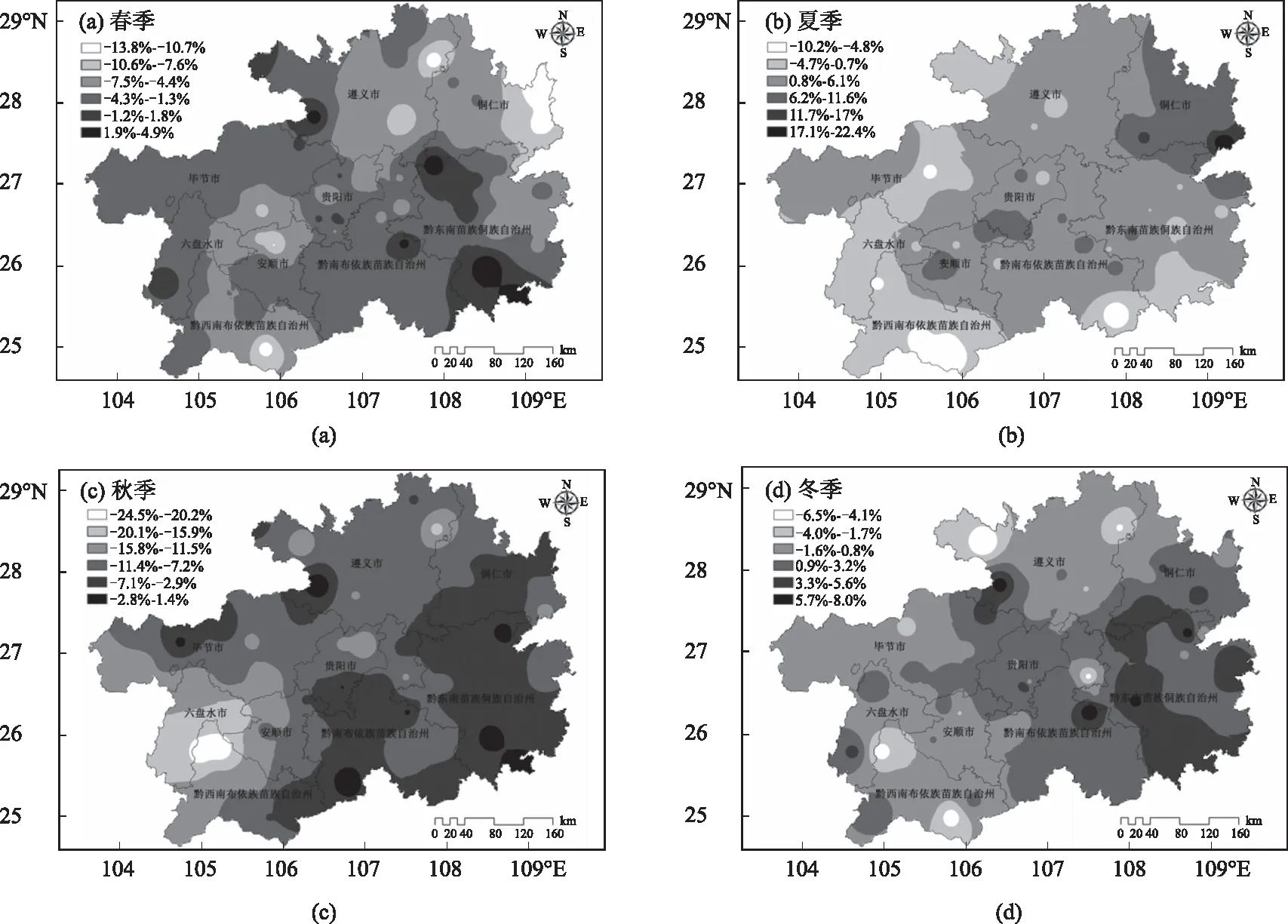

2.5 四季氣候干濕變化趨勢空間分布特征

圖7為相對濕潤度指數季節變化趨勢空間分布特征。從圖7中可以看出,春季(圖7a)全省相對濕潤度指數氣候傾向率每10 a變化范圍為-13.8%~4.9%,平均氣候傾向率為-3.9%/10a,整體呈遞減的變化趨勢,其中有12.5%的站點數通過顯著性檢驗;空間上高值區域主要分布在黔東南南部和銅仁市南部局地等地,每10 a變化范圍為-1.2%~4.9%,低值區主要分布在銅仁市東部、黔西南州南部等地,每10 a變化范圍為-13.8%~-7.6%。夏季(圖7b)全省相對濕潤度指數氣候傾向率每10 a變化范圍為-10.2%~22.4%,平均氣候傾向率為3.0%/10a,整體呈遞增的變化趨勢;空間上呈現由西南向東北及向南遞增的變化趨勢,高值區域主要分布在銅仁市和黔東南州北部等地,每10 a 變化范圍為6.2%~22.4%,低值區主要分布在六盤水市、黔西南州、畢節市中部大部和南部邊緣等地,每10 a變化范圍為-10.2%~0.7%。秋季(圖7c)全省相對濕潤度指數氣候傾向率每10 a變化范圍為-24.5%~1.4%,平均氣候傾向率為-8.6%/10a,整體呈遞減的變化趨勢,全省31.3%的站點數呈顯著性遞減趨勢;空間上呈現由西向東、由北向南遞增的變化趨勢,高值區域主要分布在黔南州、黔東南州大部和銅仁市南部等地,每10 a變化范圍為-7.1%~1.4%,低值區主要分布在六盤水市大部、黔西南州北部等地,每10 a

圖7 貴州省相對濕潤度指數季節變化趨勢空間分布特征

變化范圍為-24.5%~-15.8%。冬季(圖7d)全省相對濕潤度指數氣候傾向率每10 a變化范圍為-6.5%~8.0%,平均氣候傾向率為1.1%/10a,整體呈遞增的變化趨勢,全省僅5%的站點數呈顯著性遞增的變化趨勢;空間上高值區域主要分布在黔東南西部和銅仁市南部等地,每10 a 變化范圍為3.17%~8.0%,低值區主要分布在遵義市北部、黔西南州局地等地,每10 a變化范圍為-6.5%~-1.7%。

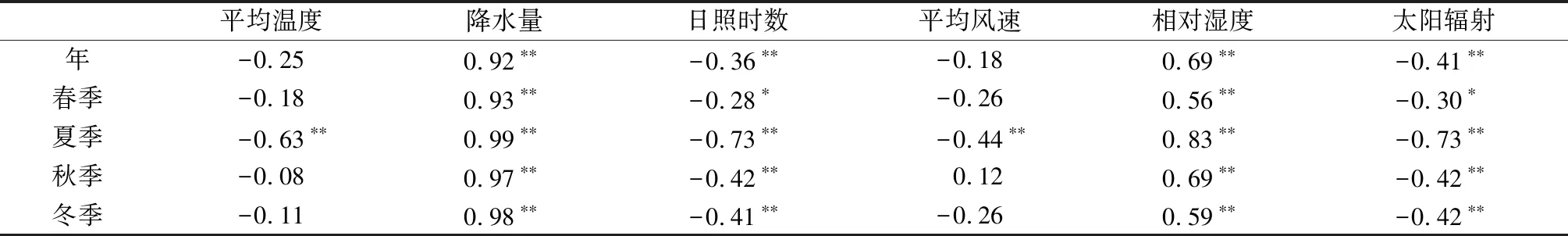

2.6 氣候因子分析

年和季相對濕潤度指數和氣象要素的相關性分析(表3)表明,相對濕潤度指數與降水量和相對濕度均呈顯著正相關性(α=0.01),而與日照時數和太陽輻射均呈顯著負相關性(α=0.05),表明影響貴州氣候干濕的主要因子是降水量、相對濕度、日照時數和太陽輻射。此外,夏季相對濕潤度指數還與平均溫度和平均風速呈顯著負相關,說明貴州夏季氣候干濕是受多氣象因子的綜合影響。

表3 貴州省相對濕潤度指數與氣象因素的相關系數

3 結 論

(1)近55年貴州省相對濕潤度指數多年平均值為77.8%;隨時間變化呈遞減的變化趨勢,遞減趨勢為1.8%/10a;5 a滑動平均顯示貴州省相對濕潤度指數經歷了遞減-遞增-遞減的“W型”變化趨勢,在20世紀80年代呈遞減變化趨勢, 90年代中期呈遞增的趨勢,90年代后期表現為遞減的趨勢。

(2)相對濕潤度指數季節變化表明,春季氣候呈現由濕變干的變化趨勢,夏季呈濕潤化趨勢,秋季呈由濕變干的變化趨勢,冬季呈現出由干變濕的變化趨勢。M-K趨勢檢驗表明,春季和秋季氣候由濕變干的趨勢顯著,分別通過顯著性檢驗。空間分布上,相對濕潤度指數春季呈現由西北向東南部遞增的變化趨勢,除畢節市西部區域屬于半干旱區域,其余大部分區域屬于濕潤區;夏季和秋季均為濕潤區;冬季全省自西向東呈遞增的變化趨勢,貴州省西部大部和遵義市大部及銅仁市北部等地區為半干旱區,其中畢節市中部部分區域為干旱區。

(3)春季相對濕潤度指數平均氣候傾向率為-3.9%/10a,整體呈遞減的變化趨勢;夏季的平均氣候傾向率為3.0%/10a,整體呈遞增的變化趨勢,其中有12.5%的站點數通過顯著性檢驗;秋季相對濕潤度指數氣候傾向率每10 a變化范圍為-24.5%~1.4%,平均氣候傾向率為-8.6%/10a,整體呈遞減的變化趨勢,其中有31.3%的站點數通過顯著性檢驗;冬季相對濕潤度指數氣候傾向率每10 a變化范圍為-6.5%~8.0%,平均氣候傾向率為1.1%/10a,整體呈遞增的變化趨勢。影響貴州氣候干濕的主要因子是降水量、相對濕度、日照時數和太陽輻射,而夏季氣候干濕是受多氣象因素的綜合影響。

參考作物蒸散量是表征氣候干濕程度及水資源供需平衡的重要指標之一[25],其中涉及許多氣候因子間的復雜的相互作用[26]。本文以 Penman-Monteith方法計算的參考作物蒸散和降雨量為基礎計算了相對濕潤度,綜合考慮了溫度、濕度、氣壓、風速及太陽輻射等因素的影響,在實踐中得到廣泛應用[27]。但由于貴州地形地貌復雜多樣,在一定的區域存在參數估計的誤差,容易造成相對濕潤度指數與實際有所差異,因此開展對復雜下墊面的參考作物蒸散的驗證工作是下一步研究的主要方向。此外,對影響相對濕潤度指數的氣象因素分析相對簡單,尚有待深入分析。