髕骨骨折術后應用中藥熏蒸聯合雷火灸效果觀察

王金鋒

(河南省三門峽市中醫院骨科,河南 三門峽 472000)

髕骨骨折屬于臨床常見關節內骨折,極易引發關節內粘連、血腫、關節囊攣縮等病理變化,對膝關節功能嚴重影響,繼而影響患者日常生活[1]。臨床常見治療方式為手術治療,如外固定、切開內固定等,均有效恢復骨折端移位,利于膝關節功能恢復。但術后仍需長期制動,且骨折端伴有炎性反應,可減緩恢復速度,同時對術后膝關節功能恢復產生影響。臨床常見術后干預措施為早期康復鍛煉,可促進血液循環,增強肌力,利于術后膝關節功能恢復,但在康復鍛煉時,伴有嚴重疼痛度,導致患者依從性降低,進而影響康復鍛煉效果[2]。中醫認為骨折愈合是祛瘀、新生與骨合過程,而骨折引起骨骼經脈損傷,瘀積離經血,而氣血運行不暢,減緩骨折愈合,故治則應為活血祛瘀、疏經通絡為主[3]。本研究在髕骨骨折術后用中藥熏蒸聯合雷火灸效果較好,現報道如下。

1 臨床資料

共95例,均為2019年1月至2020年8月我院收治患者,按隨機數字表法分為中藥組48例與鍛煉組47例。中藥組男25例,女23例;年齡29~50歲,平均(39.46±5.12)歲;骨折部位為左側22例,右側26例;骨折類型為粉碎性骨折22例、縱行骨折9例、橫行骨折17例。鍛煉組男22例,女25例;年齡28~50歲,平均(39.14±5.20)歲;骨折部位為左側20例、右側27例,骨折類型為粉碎性骨折25例、縱行骨折8例、橫行骨折14例。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05)。

診斷標準:經X線等影像學檢查為髕骨骨折。

納入標準:為新鮮骨折,符合手術指征并采用手術治療,簽署同意協議書。

排除標準:合并風濕免疫性疾病、腫瘤、膝關節結核等非創傷性因素引起膝關節功能異常,伴有膝關節韌帶受損等無法拆除外固定物,合并嚴重認知功能與精神障礙,伴有嚴重心肺功能異常、腦血管意外等內科疾病嚴重,對研究藥物成分過敏。

2 治療方法

兩組均行常規切開復位內固定術治療。術后用常規康復鍛煉。即術后6h實施腘繩肌、股四頭肌等長收縮鍛煉,每次收縮約10s、放松約10s,1組20次,每天鍛煉10組;踝關節跖屈、背屈鍛煉,每次背伸約10s、跖屈約10s,1組30次,每天鍛煉10組;于術后第2天,指導實施足趾、踝等關節功能的鍛煉與被動屈伸鍛煉,將引流管拔除后,指導實施屈膝練習;術后6~8天可坐床邊進行伸、屈膝鍛煉或者直腿抬高鍛煉;術后6周可開始實施雙拐、患肢部分負重15kg左右進行鍛煉;術后8周,逐漸過渡到單拐。術后12周進行拍片,結合實際狀況決定是否棄拐。

中藥組加用中藥熏蒸聯合雷火灸治療。①雷火灸:于術后第3天實施。取委中、陽陵泉、足三里、血海、梁丘、風市、伏兔、阿是穴,灸條方為艾絨30g,干姜12g,羌活15g,乳香10g,木香10g,全蝎10g,紅花20g。每天1次。②中藥熏蒸:于2周拆線Ⅰ期愈合后進行熏蒸,用伸筋草20g,透骨草20g,雞血藤30g,川芎20g,乳香10g,紅花15g,草烏20g,獨活20g,丹參20g,生川烏15g,續斷20g,牛膝20g。每天2次,每次30min。術后12周進行拍片,觀察效果。

3 觀察指標

膝關節功能依據美國特種外科醫院膝關節評分(HSS)評估,其內容包括疼痛、功能、活動度、肌力、屈曲畸形以及減分項目,總分值為90分,分值越高表示膝關節功能越好。

疼痛度參照視覺模擬量表(VAS)評估,其分值為0~10分,分值越低則疼痛度越輕,反之,分值越高表示疼痛度越劇烈。

日常生活能力依據日常生活能力量表(ADL)評價,包括工具性日常生活能力量表與軀體生活自理量表,總分為14~56分,分值越高表示日常生活能力越差。

4 療效標準

顯效:對位滿意、骨折已經愈合、無疼痛、畸形,膝關節功能已完全恢復。有效:對位滿意,骨折已基本愈合,偶有疼痛,膝關節功能已基本恢復。無效:未達“有效”標準。

5 治療結果

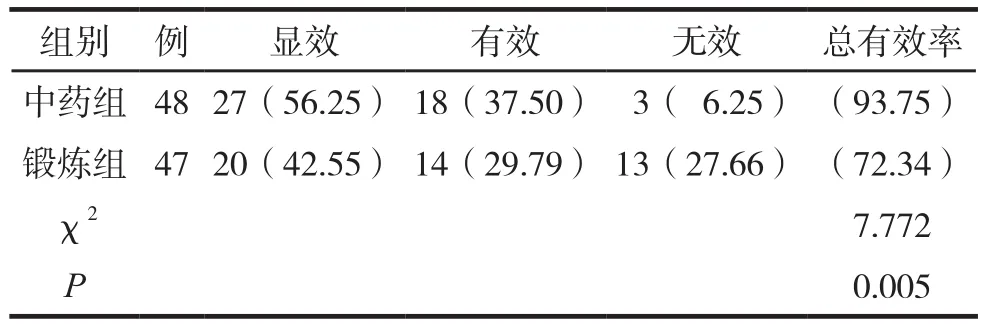

兩組臨床療效見表1。

表1 兩組臨床療效比較 例(%)

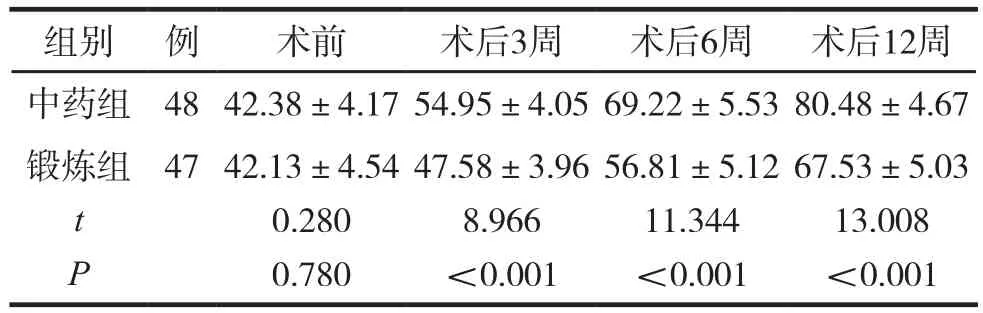

兩組同期HSS評分比較見表2。

表2 兩組同期HSS評分比較 (分,±s)

表2 兩組同期HSS評分比較 (分,±s)

組別 例 術前 術后3周 術后6周 術后12周中藥組 48 42.38±4.17 54.95±4.05 69.22±5.53 80.48±4.67鍛煉組 47 42.13±4.54 47.58±3.96 56.81±5.12 67.53±5.03 t 0.280 8.966 11.344 13.008 P 0.780 <0.001 <0.001 <0.001

兩組同期VAS評分比較見表3。

表3 兩組同期VAS評分比較 (分,±s)

表3 兩組同期VAS評分比較 (分,±s)

組別 例 術前 術后15 d 術后1個月中藥組 48 7.86±1.24 3.39±1.01 1.68±0.61鍛煉組 47 7.82±1.19 4.95±1.05 3.57±0.68 t 0.160 7.381 14.267 P 0.873 <0.001 <0.001

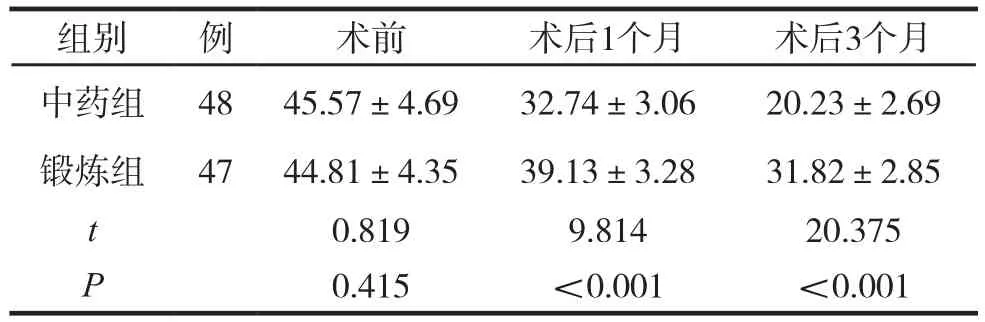

兩組同期ADL評分比較見表4。

表4 兩組同期ADL評分比較 (分,±s)

表4 兩組同期ADL評分比較 (分,±s)

組別 例 術前 術后1個月 術后3個月中藥組 48 45.57±4.69 32.74±3.06 20.23±2.69鍛煉組 47 44.81±4.35 39.13±3.28 31.82±2.85 t 0.819 9.814 20.375 P 0.415 <0.001 <0.001

6 討 論

髕骨骨折的治療隨內固定手術廣泛應用,骨折端可獲取堅強支撐,利于骨折端愈合,同時降低畸形愈合等多種并發癥發生風險[4]。術后伴有相應康復鍛煉,可縮短康復進程,加快術后膝關節功能恢復,但在康復鍛煉期間,疼痛較為劇烈,部分患者無法耐受相應強度,影響康復鍛煉效果,繼而導致預后欠佳。

中醫認為,由于髕骨骨折術后長期制動膝關節,導致氣血瘀滯,經脈痹阻,引起津液運行受阻,筋骨失養,加上外邪入侵,久之成痹。治應消腫止痛,活血化瘀,軟堅散結,疏經通絡[5]。雷火灸有溫熱穴位物理效果,而艾條內加入相應中藥能發揮中藥效果,在燃燒期間產生相應效應,比普通艾灸藥效、滲透力更強。陽陵泉穴可疏筋壯筋,足三里穴可活絡通經、扶正祛邪、補中益氣,血海穴可引血歸經、活血化瘀,梁丘穴可通經活絡、理氣和胃,伏兔穴可散寒止痛、通經活絡,阿是穴可緩解疼痛。諸穴共奏溫經通絡、活血止痛之效,藥理研究證實,雷火灸能加快骨折端血液循環,促進受損組織修復,同時抑制炎性反應,增強滲出吸收,改善水腫,降低炎性滲出物對于神經末梢刺激,緩解疼痛,從而加快膝關節功能恢復[6]。灸條中添加紅花活血化瘀,全蝎通絡止痙,木香行氣止痛,乳香消腫生肌、活血止痛,羌活祛風利關節,干姜祛寒通脈,艾絨散寒止痛。利用懸灸對相應穴位進行刺激,熱效可激發經氣,開放局部皮膚肌理,使藥物透達到相應穴位,發揮疏經活絡、增強軟組織的血液循環及活血開竅之效[7]。中藥熏蒸具有疏經通絡、祛風止痛、活血化瘀、內病外治之效。方中牛膝消腫痛、散瘀血,續斷續筋骨、補肝腎,生川烏、獨活、草烏祛風止痛,丹參、川芎、雞血藤、紅花活血化瘀,伸筋草、透骨草疏經通絡、活血化瘀。諸藥有疏通經絡、活血化瘀之功。此外,中藥在熏蒸中熱能可擴張血管,增強局部血液循環,加快新陳代謝,減少炎性產物與代謝產物堆積,增強組織再生能力與細胞活力,有助于改善水腫、修復組織以及減輕神經末梢興奮性,發揮緩解疼痛,改善肌肉、韌帶緊張效果,促進膝關節功能恢復以及骨折早期愈合[8-9]。因此,中藥熏蒸聯合雷火灸在術后輔助治療可加快膝關節功能恢復,改善疼痛度,并能增強日常生活能力。