針刺結合手法治療腰大肌損傷腰痛療效觀察

何智菲,張 蕊

(1.江西省贛州市人民醫院,江西 贛州 341000;2.江西省贛州市章貢區婦幼保健院,江西 贛州 341000)

腰痛常見病因包括腰椎間盤突出、椎管狹窄、腰部肌肉勞損等,由腰部肌肉勞損引起的腰痛中大多是腰大肌損傷而導致。筆者用針刺結合手法治療腰大肌損傷效果滿意,報道如下。

1 臨床資料

共92例,均為2019年5月至2020年7月我院中醫科門診接診患者,隨機分為兩組各46例,對照組男26例、女20例,平均年齡(41±2.8)歲,病程30~90天、平均(38±5.6)天,左側腰大肌損傷25例、右側損傷21例。觀察組男28例、女18例,平均年齡(40.3±3.6)歲,病程30~90天、平均(35±5.2)天,左側腰大肌損傷22例、右側損傷24例。兩組年齡、病程等比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

診斷標準:①多于L3~L5棘突旁及股骨小轉子處有明顯壓痛,疼痛可沿腰大肌的走向放射到大腿內側股骨小轉子附著處[1]。②出現明顯的活動受限,以平臥時不能起床,及坐位時不能站起為主。③患側腰大肌阻抗試驗陽性。排除典型的腰椎間盤突出癥。

2 治療方法

兩組均給予針刺。取雙側腎俞、腰陽關,患側環跳、秩邊、委中、承山,腰部用0.4mm×75mm毫針,腿部用0.4mm×50mm毫針,進針后捻轉得氣,留針30min,每日1次,共治療5天。

觀察組加用手法治療。患者仰臥位,患側下肢屈膝屈髖,置于健側膝關節處呈4字型,醫者在腹股溝處觸摸到股動脈,在股動脈內側深按壓觸摸到骨性凸起即為股骨小轉子,用拇指在股骨小轉子處點按揉,持續10min。然后俯臥位,以掌按揉兩側腰部肌肉,持續10min。共治療5天。

3 療效標準

參照《中藥新藥臨床研究指導原則》[2]。治愈:疼痛消失,活動自如。好轉:疼痛緩解,活動輕微受限。未愈:癥狀無改善。

用VAS評分進行疼痛評分。7~10分為重度疼痛,4~6分為中度疼痛,1~3分為輕度疼痛。

用SPSS20.0統計軟件進行統計分析,計數資料用χ2檢驗,計量資料以(±s)表示、用t檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

4 治療結果

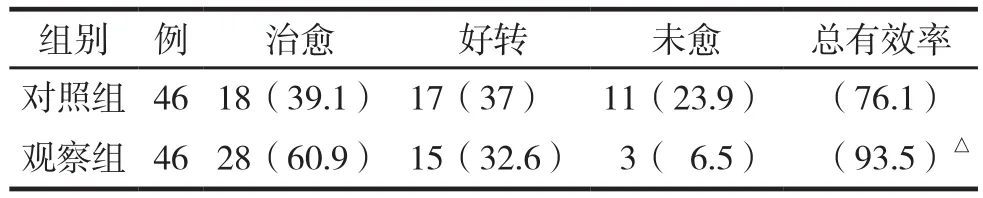

兩組臨床療效比較見表1。

表1 兩組臨床療效比較 例(%)

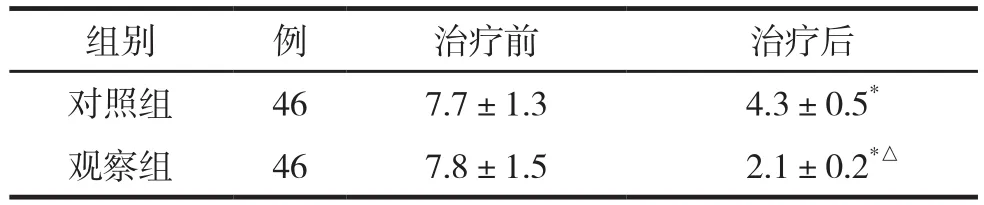

兩組治療前后VAS評分比較見表2。

表2 兩組治療前后VAS評分比較 (分,±s)

表2 兩組治療前后VAS評分比較 (分,±s)

注:與本組治療前比較,*P<0.05;與對照組治療后比較,△P<0.05。

組別 例 治療前 治療后對照組 46 7.7±1.3 4.3±0.5*觀察組 46 7.8±1.5 2.1±0.2*△

5 討 論

腰大肌在豎脊肌深層,位于腰椎椎體與橫突之間的陷溝內,肌纖向外下方排列走行,大部分腰大肌以肌齒形式連接在T12~L4椎體和椎間盤邊緣處[3],外側部分連接于L1~L4腰椎橫突,止于腹股溝處的股骨小轉子。腰大肌是重要的屈髖肌,軀體固定時,腰大肌收縮,可屈髖,大腿靠近腹部,下肢固定時,收縮致脊柱前屈。腰大肌及周圍肌群形成圓柱體,增加脊柱的穩定性,同時腰大肌對腰椎前緣有牽拉作用,導致椎體間隙形成前寬后窄的結構,有效調節腰椎曲度,維持正常姿勢[4]。如果長期不當姿勢坐位工作,比如蹺二郎腿,或者跨欄、鯉魚打挺等爆發性動作,會導致腰大肌痙攣、水腫,臨床磁共振(MRI)研究表明,痛側的腰大肌橫切面面積小于健側[5],腰大肌損傷后可出現下背部、大腿根部疼痛,及臥位起坐等活動受限。

針灸艾灸刺激腧穴一方面使強啡呔的含量升高,抑制了P物質的釋放,從而抑制了疼痛信息的傳導,發揮內源性鎮痛作用。另一方面,可激活內源性下行抑制系統,提高痛閾值,從而減輕疼痛[6]。推拿通過改善肌肉血液循環,緩解肌肉痙攣,但因腰大肌位置較深不能消除腰大肌的痙攣。根據其解剖位置,李鑒等采用腰3椎體橫突處局部注射復方中藥制劑處理腰大肌效果較好[7]。針刺腧穴結合手法一方面起到針刺的止痛作用,另一方面在屈膝屈髖姿勢下能最大程度暴露股骨小轉子,通過點按撥等手法能緩解腰大肌痙攣,降低肌肉張力,縮短治療周期。