針刺聯合康復訓練治療缺血性中風后吞咽障礙臨床觀察

蔡美芹,黃國令

(廣東省茂名市中醫院針灸科,廣東 茂名 525000)

缺血性中風后吞咽障礙是中風后的常見并發癥,臨床表現為無法完全將食物、液體從口腔運至胃中,而吞咽困難可導致出現營養不良、脫水、電解質紊亂、誤吸等,增加吸入性肺炎的發生率,不利于患者的疾病轉歸和預后。在缺血性中風患者中,吞咽障礙的發生率可達60%左右。目前治療方法有吞咽、語言康復訓練、清除自由基、調節腦代謝、球囊導管擴張術等[1]。本研究用針刺聯合康復訓練治療缺血性中風后吞咽障礙效果較好,現報道如下。

1 臨床資料

共105例,均為我院2017年2月至2019年3月收治患者,分為實驗組53例和對照組52例。實驗組男31例,女22例;年齡63~70歲,平均(66.02±7.74)歲;病程30~54天,平均(43.49±5.23)天;吞咽功能分級[2]為Ⅱ級26例,Ⅲ級17例,Ⅳ級10例。對照組男32例,女20例;年齡65~69歲,平均(65.98±7.81)歲;病程28~53天,平均(43.36±5.34)天;吞咽功能分級為Ⅱ級28例,Ⅲ級15例,Ⅳ級9例。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

診斷標準:缺血性中風的診斷標準參考《中風病診斷與療效評定標準(試行)》[2],吞咽障礙的診斷標準參考《攝食-吞咽障礙康復實用技術》[3]。

納入標準:符合診斷標準,處于缺血性中風恢復期,無精神疾病,無相關病史,能耐受治療,患者及其家屬了解研究內容。

排除標準:合并患有缺血性中風后意識障礙、精神障礙等,患有口腔、食道、咽喉疾病,伴有完全性運動、感覺性失語,合并有臟器、系統性嚴重原發疾病,有出血傾向,妊娠、哺乳期婦女。

2 治療方法

兩組均接受基礎治療和吞咽康復訓練。基礎治療包含抗血小板聚集、控制顱內壓、促進腦代謝循環、保證水電解質、酸堿平衡等,康復訓練包括冷刺激、舌運動、軟腭上抬訓練、喉抬高訓練和進食訓練。

實驗組加用針刺治療。選人中穴、風池穴、翳風穴、內關穴、三陰交穴、廉泉穴、完骨穴、咽后壁。人中穴斜刺,向同一方向捻轉1周,再以雀啄手法施針,以流淚為宜;風池穴、翳風穴、完骨穴朝喉結方向斜刺,行捻轉補法,以咽喉部有麻脹感為宜;內關穴直刺1 min,行提插捻轉瀉法;三陰交穴斜刺,行提插補法,以下肢抽動3次為宜;廉泉穴向舌根方向刺入,行捻轉瀉法1min。留針30min,同時快速點刺雙側咽后壁10下。兩組均1日1次,周日暫停,共治療4周。

3 觀察指標

吞咽功能:使用標準吞咽功能評價量表(SSA)、洼田飲水試驗[4]評價吞咽功能,SSA總分17~46分,分數越高表示吞咽功能越差。洼田飲水試驗根據溫水咽下的難易程度分別記8分、6分、4分、2分和0分,分數越低表示吞咽功能越好。

生存質量:使用吞咽障礙特異性生存質量量表(SWAL-QOL)[5]評價生存質量,包括飲食狀況、情緒狀態等5個評價方面,滿分25分,分數越高表示生存質量越好。

4 治療結果

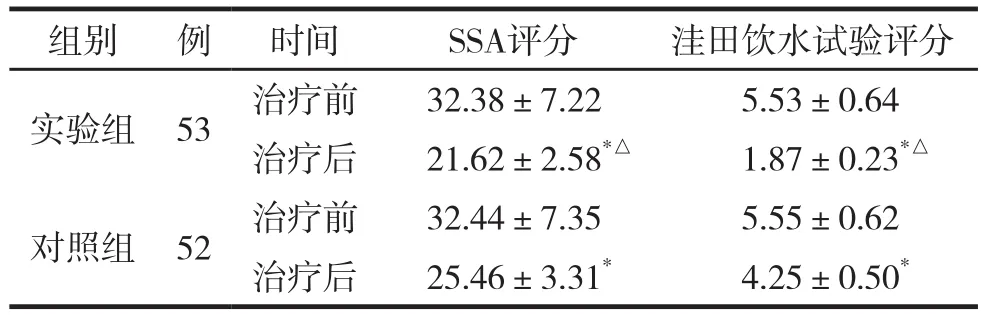

兩組治療前后吞咽功能障礙比較見表1。

表1 兩組治療前后吞咽功能障礙比較 (分,±s)

表1 兩組治療前后吞咽功能障礙比較 (分,±s)

注:與本組治療前比較,*P<0.05;與對照組治療后比較,△P<0.05。

組別 例 時間 SSA評分 洼田飲水試驗評分實驗組 53 治療前 32.38±7.22 5.53±0.64治療后 21.62±2.58*△ 1.87±0.23*△對照組 52 治療前 32.44±7.35 5.55±0.62治療后 25.46±3.31* 4.25±0.50*

兩組治療前后生存質量比較見表2。

表2 兩組治療前后生存質量比較 (分,±s)

表2 兩組治療前后生存質量比較 (分,±s)

注:與本組治療前比較,*P<0.05;與對照組治療后比較,△P<0.05。

組別 例 時間 SWAL-QOL評分實驗組 53 治療前 11.02±1.53治療后 22.48±2.72*△對照組 52 治療前 10.97±1.56治療后 17.67±1.98*

5 討 論

腦中風后吞咽障礙屬中醫“喑痱”、“舌謇”等范疇。病機為肝腎不足,脈絡痹阻,瘀血痰濁互結,口舌咽竅失利。當以開竅通絡、醒腦利竅為治療原則[6]。

研究表明,對缺血性腦中風后吞咽障礙患者實施康復訓練可提高神經系統的興奮性、可塑性,并抑制異常反射,還可訓練口腔、咽喉部的肌群,防止咽下肌群因長久不活動發生萎縮,改善肌肉運動的協調性,提高吞咽反射速度,促進患者恢復吞咽功能,而針刺聯合康復訓練的治療效果更優[7]。針刺人中穴、內關穴有調神導氣之效,三陰交有滋補三陰之效,風池穴、翳風穴、完骨穴有通竅醒腦、利機養神之效;廉泉穴有調氣機、利孔竅、調樞機之效[8]。研究表明[9],點刺咽后壁可通過刺激局部肌肉,增強舌與咽部的協同作用,針刺與康復訓練聯合治療缺血性腦卒中后吞咽功能障礙可提高血清腦源性神經營養因子的水平。

針刺聯合康復訓練治療缺血性中風后吞咽障礙可改善吞咽功能和生存質量。