錦巧徑流小區不同植被條件下降雨對土壤侵蝕的影響分析

付默菡

(錦州市水利事務服務中心,遼寧 錦州 121000)

降雨侵蝕能夠破壞生態環境,產生水土流失,甚至威脅財產與生命安全,現已逐漸成為引起土壤侵蝕的主要方式。目前,關于土壤侵蝕與降雨的國內外研究多集中于不同降雨類型對土壤侵蝕的影響、土壤侵蝕與降雨強度、土壤侵蝕模數與降雨、土壤侵蝕量受降雨影響等方面,研究熱點始終是如何推動水土保持以及降低土壤受降雨侵蝕的影響。研究小組以土壤侵蝕嚴重、降雨量充足的錦巧小流域為例,利用徑流小區實驗的方法探究了土壤侵蝕受不同植被條件下降雨的影響,通過分析不同植被的水保能力優選出適合當地的水保措施,為改善區域生態環境以及小流域綜合治理提供科學指導[1-3]。

1 研究方法

1.1 區域概況

錦巧小流域位于E121°04′22″、N41°00′22″,屬于大凌河水系,遼寧省水土流失重點治理區。氣候為北溫帶大陸性季風氣候,大陸性較強,季風氣候顯著,四季分明,冬季干冷,夏季多雨高溫,春季雨少風大,秋季少雨溫和,年均降水量555mm,平均氣溫9.2℃。地貌形態為低山緩丘向沖海積平原及山前沖洪積扇裙過渡,地勢自北向南逐漸低緩,土壤以綜壤土為主。復雜的地貌形態和特殊的氣候條件,加之土壤板結、土層較薄、有機質含量低等因素,致使流域內土壤問題突出[4-5]。

1.2 研究方法

1.2.1 徑流小區設置

2018年5-11月,研究小組在錦巧小流域設置8個徑流小區,徑流小區布置要求表,見表1,并采用實驗方法進行觀測,具體如下:

1)錦巧-1:原地類為荒地,現狀地貌為疏林地+荒草地。維持本徑流小區現狀不擾動,觀測內容改為疏林地監測。

2)錦巧-2:原為水平梯田,植物物種為大豆和花生,現狀地貌為草本。對此,要清除雜草,整修梯田田面和田坎,植物品種選擇玉米。

3)錦巧-3:原整地方式為地埂植物帶,現狀地貌為荒草地。對此,需要清除雜草,修筑地埂2條;地埂栽植紫穗槐,栽植株距為0.50m,小區其他區域等高耕種玉米。

4)錦巧-4:原整地方式為水平槽,栽植物種為大棗、花生和大豆,現狀地貌為荒草地。對此,需要清除雜草,整修水平槽,栽植品種選擇山杏。

5)錦巧-5:原整地方式為魚鱗坑,栽植物種為大棗、花生和大豆,現狀地貌為荒草地。對此,需要清除雜草,整修魚鱗坑,栽植品種選擇刺槐。

6)錦巧-6:原整地方式為坡式梯田,現狀地貌為荒草地。對該徑流小區清除雜草,建議坡面采用5°自然坡面,要求植被蓋度≤5%,如有草木出土應立即拔掉,并作為標準對照小區。

7)錦巧-7:原整地方式為隔坡梯田,現狀地貌為荒草地。對該徑流小區清除雜草,采用5°自然坡面,不栽植任何植物,并作為自然修復小區。

8)錦巧-8:原整地方式為等高耕作,現狀地貌為荒草地。對此,需要清除雜草,等高耕作,耕種作物為玉米。

徑流小區布置要素表,見表1。

表1 徑流小區布置要素表

實驗所需觀測設備主要包括全自動氣象站、土壤墑情自動傳輸系統、烘箱、天平、瓶式采樣器及其他采集需要的必備物品。采用相應的設備對每個徑流小區降雨產生的泥沙含量、徑流量等采樣測算,結合徑流小區面積和烘干數據推算土壤的流失量。

1.2.2 降雨侵蝕力測算

從廣義角度分析,行政問責制要求國家行政部門的人員在行使權力的過程中秉承對人民負責的原則,堅持以滿足人民的根本利益為目的,實現權為民所使、利為民所謀。在行使權力的過程中出現的不良后果,人民都能找到具體的行政主體來承擔相應責任。在這個過程中,人民群眾是主體,政府是問責對象,政府行政人員在行使權力的過程中接受人民群眾的監督和質詢并承擔對應的責任。從狹義角度分析,行政問責制可應用于行政部門對內部相關行政人員問責的制度。若行政人員在其應負責的工作中有失職情況,行政部門可對相關行政人員問責。通過對失職情況的及時調查并追究相應責任,實現部門內的自我監督進而實現權為民所用。

采用全自動氣象站記錄與測定,各徑流小區在實驗期間(2018年5-11月)的降雨強度和降雨量,并在此基礎上計算降雨侵蝕力。降雨侵蝕力是土壤的水蝕動力,反映了降雨徑流造成水土流失的潛在能力,該數值與降雨量、雨型、雨強、雨滴動能等因素有關。一般地,無法直接獲取降雨侵蝕力數值,可以利用經典算法Wischmeier公式和相關降雨參數值確定,其表達式為:

R=E×I30

(1)

式中:R、E為降雨侵蝕力(MJ·mm·hm-2·h-1)和降雨總動能(MJ·hm-2·h-1);I30為最大30min雨強(mm·h-1)。研究期間徑流小區的降雨侵蝕力、I30、降雨歷時、降雨量等情況,徑流小區降雨情況,見表2。

表2 徑流小區降雨情況

1.2.3 數據統計

針對實驗期間土壤流失量、平均含沙量、徑流深、徑流量與降雨侵蝕力、降雨量之間的相關系數,擬利用SPSS22.0進行計算分析。

2 結果與分析

2.1 降雨對徑流深、地表徑流量的影響

降雨徑流深與地表徑流量,見圖1。由圖1可以看出,各徑流小區的徑流深與徑流量總體上保持相同的變化趨勢,即林地<農耕地<撂荒地,具體為林地5號魚鱗坑<林地1號疏林地<林地7號自然坡面<農耕8號等高耕作<農耕3號地埂植物帶<農耕2號水平梯田<農耕4號水平槽<撂荒地6號自然坡面,相對于其他土地類型林地小區具有較強的地表徑流截流能力。

圖1 降雨徑流深與地表徑流量

徑流深和徑流量均達到最大的是撂荒地6號自然坡面,其徑流深為14.71mm、徑流量為1.76m3,遠遠超過其他徑流小區。在8個徑流小區中林地5號魚鱗坑和林地1號疏林地的徑流深、徑流量均比較小,其中徑流深和徑流量達到最小的為林地5號魚鱗坑,分別為1.02mm和0.18m3。參與對比的4塊農耕地中,徑流深與徑流量最大的為農耕4號水平槽小區,依次為8.85mm和1.06m3,2號水平梯田小區和8號等高耕作小區的徑流深、徑流量相差不大。

2.2 降雨對土壤流失量、徑流含沙量的影響

圖2 土壤的流失量與地表徑流的平均含沙量

土壤流失量與地表徑流平均含沙量均達到最大的是撂荒地6號自然坡面,其土壤流失量為0.34t/hm2、地表徑流平均含沙量3.75g/L;林地1號疏林地和林地7號自然坡面的土壤流失量及地表平均徑流含沙量較小,達到最小的為林地1號疏林地,其土壤流失量為0.02t/hm2、地表徑流平均含沙量0.48g/L;參與對比的4塊農耕地中,土壤流失量與地表徑流平均含沙量達到最大的是農耕3號地埂植物帶,依次為0.16t/hm2、1.96g/L。

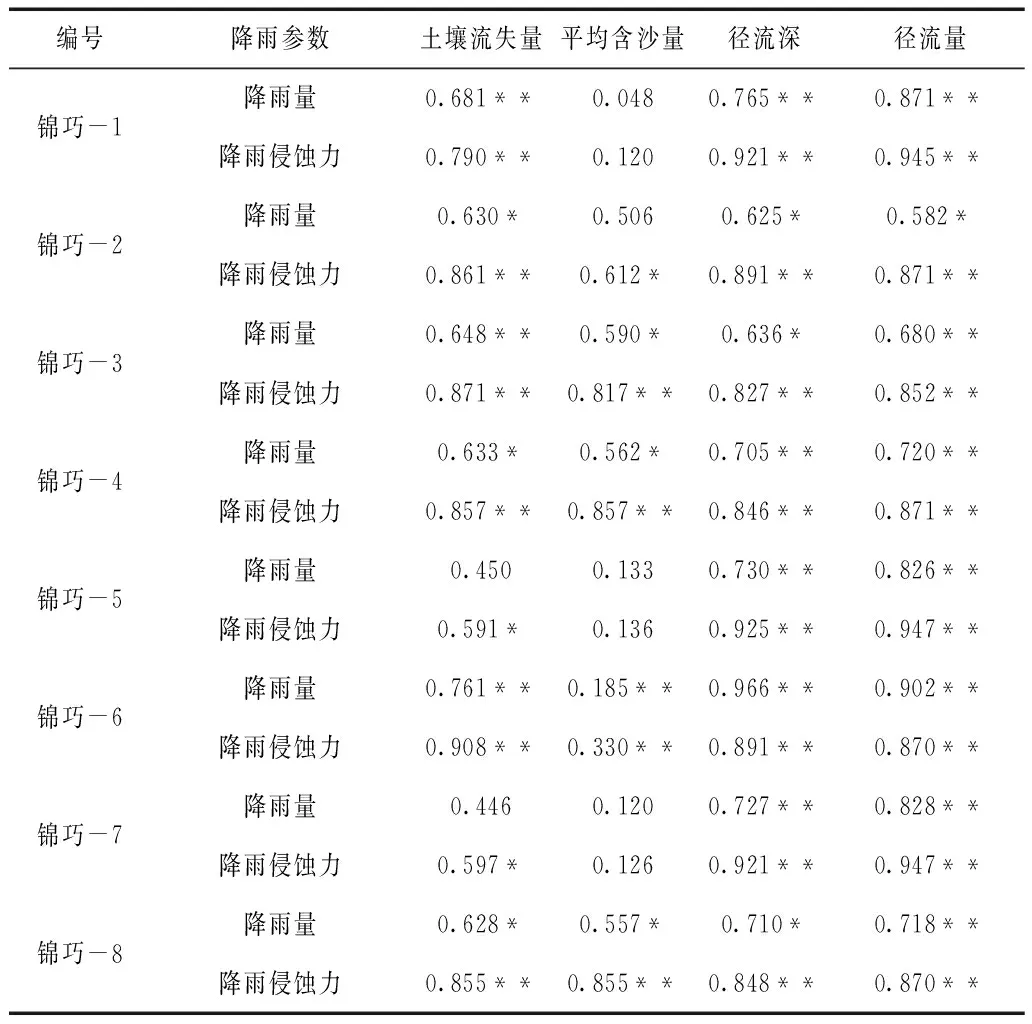

2.3 降雨與土壤侵蝕的相關關系

降雨與土壤侵蝕的相關性,見表3。由表3可以看出,8個徑流小區的降雨侵蝕力、降雨量與徑流深、地表徑流量均表現出顯著正相關性。林地1號疏林地、林地7號自然坡面、林地5號魚鱗坑、撂荒地6號自然坡面的降雨侵蝕力及其降雨量與平均含沙量之間的相關性不顯著。而農耕3號地埂植物帶、農耕4號水平槽、農耕地8號等高耕作的降雨侵蝕力、降雨量與平均含沙量之間存在顯著的正相關性,而農耕2號水平梯田的降雨侵蝕力與平均含沙量存在顯著正相關。對于土壤流失量的分析,8個徑流小區的降雨侵蝕力、降雨量與土壤流失量總體上均存在顯著正相關性。

表3 降雨與土壤侵蝕的相關性

2.4 討論分析

參與分析的8個徑流小區,其徑流深與地表徑流量總體保持相同的變化趨勢,即林地<農耕地<撂荒地,這是由于在8個徑流小區中撂荒地的植被覆蓋度最低,其截留降雨產生的地表徑流也最少,降雨直接作用于地表并產生較大的徑流深和徑流量。計算分析的4個農耕小區中,由于土層較為疏松且農作物的遮蓋作用,可在一定程度上截留降雨,所以與撂荒小區相比其徑流深與徑流量較小。同時,種植山杏的農耕4號水平槽,其郁閉度較玉米、次穗槐等耕地,根系分布較稀松且攔截降雨地表徑流量少,水土保持能力和截留雨水功能弱,因此其徑流深與徑流量均高于2號水平梯田、3號地埂植物帶和8號高等耕作。林地1號疏林地、林地5號刺槐、林地7號自然坡面的植被蓋度大、樹木茂密,具有較強的截留雨水能力,降雨無法直接達到地表,因此林地小區的徑流深和地表徑流量較小;特別是5號魚鱗坑為刺槐,具有更高的植被郁閉度和更強的雨水截留能力,所以該小區觀測值最低。

參與分析的8個徑流小區,其土壤流失量與地表徑流平均含沙量保持相同的變化趨勢,即林地<農耕地<撂荒地。這是由于撂荒地6號自然坡面具有較低的植被郁閉度,其截留土壤地表泥沙以及地表降雨徑流的能力較弱,從而導致地表形成較大的徑流量,沖刷攜帶的表層土壤也較多,土壤流失量與地表徑流含沙量高,水保能力弱。

各徑流小區的降雨侵蝕力、降雨量與徑流深、地表徑流量均表現出顯著正相關性,隨著降雨侵蝕力的增強以及降雨量的增加,各徑流小區的徑流深與地表徑流量也不斷增大,這是由于降雨是形成地表徑流的內在驅動力,各徑流小區的徑流深、土壤徑流量受降雨侵蝕力和降雨量的影響顯著。同時,農業活動也可對農耕小區產生較大影響,松散的表層土質很容易受到降雨的影響,所以存在較高的相關性。徑流小區土壤流失量會隨著降雨侵蝕力、降雨量的增加而增大,降雨具有加快土壤侵蝕的作用。

研究土壤侵蝕與不同植被類型之間的作用關系,有利于了解各項植物措施的水保能力,為小流域綜合整治及其水保方案設計提供參考。總體而言,林地具有較強的水保能力,但在短時間內林地的經濟效益較差,而玉米、山杏和紫穗槐雖然具有較低的土壤流失量,但水源涵養能力較弱,因此仍需進一步深入研究以確定最佳的水保植物措施。

3 結 論

文章設立了林地、農耕地、撂荒地3種類型的8個徑流小區,在此基礎上對比分析了土壤侵蝕與不同植被類型之間的關系。結果發現,徑流量、徑流深、土壤流失量與降雨量及降雨侵蝕力存在顯著正相關性,土壤侵蝕會隨著降雨侵蝕力和降雨量的增加而增強,降雨具有加快土壤侵蝕的作用。此外,通過建立林地、種植柏樹等可以涵養水源,有利于保持水土,同時采取魚鱗坑、水平梯田、地埂植物帶、等高耕作等措施也能減少水土流失。