混凝土面板在碾壓式重力壩中的錯位分析研究

譚清順

(齊齊哈爾市鐵鋒區水利站,黑龍江 齊齊哈爾 161000)

1 工程概況

某水利水電樞紐工程效益主要以發電為主,兼具調蓄防洪、灌溉功能等。樞紐主要建筑物由重力壩、左岸廠房、壩身泄洪洞、右岸引水發電系統等組成,水庫總庫容2463萬m3,正常蓄水位590m,電站裝機總容量75MW,發電量1.82萬kW·h/a[1]。混凝土重力壩壩頂高程596.00m,壩底高程501m,最大壩高95m。面墻結合式碾壓混凝土重力壩結構圖,見圖1。

圖1 面墻結合式碾壓混凝土重力壩結構圖

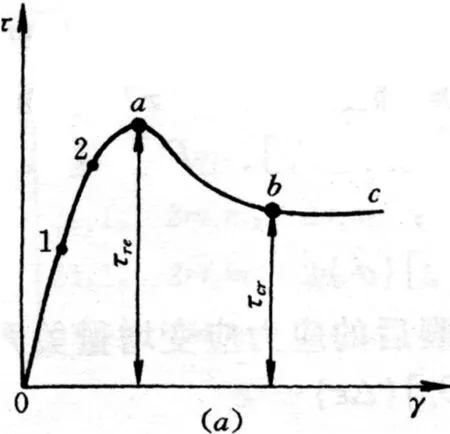

2 碾壓混凝土層面本構關系

碾壓混凝土層面結合為理想彈塑性模型,非線性分析時模型破壞過程,碾壓混凝土層面破壞過程線,見圖2[2]。

圖2 碾壓混凝土層面破壞過程線

1)彈性階段:

當混凝土層面單元在彈性階段變化時,應力應變關系符合虎克定律,表達式為:

dσ=[D]dε

(1)

2)當層面單元受法向拉裂破壞時,基本條件表達式為:

Fj=σz-σt,f≥0

(2)

式中:σt,f為層面法向抗拉強度。

層面拉裂破壞后的應力釋放量為:

(3)

層面破壞后應力應變的增量關系為:

(4)

3)層面的拉剪破壞

拉剪破壞后的層面單元屈服條件為:

(5)

式中:f',c'為層面的抗剪斷強度參數。

4)層面的壓剪破壞:層面的壓剪破壞包括初始屈服和后繼屈服,前者包含一定的剪應力釋放。

(6)

后繼屈服條件為:

(7)

3 面墻與壩體間的錯位分析研究

3.1 壩體材料物理力學參數

參照工程材料力學參數及其他工程經驗,壩體及基巖材料力學、熱力學參數表,見表1。

表1 壩體及基巖材料力學、熱力學參數表

3.2 計算工況

本次計算設定荷載組合有四種,計算工況與荷載組合,見表2。

表2 計算工況與荷載組合

3.3 計算分析

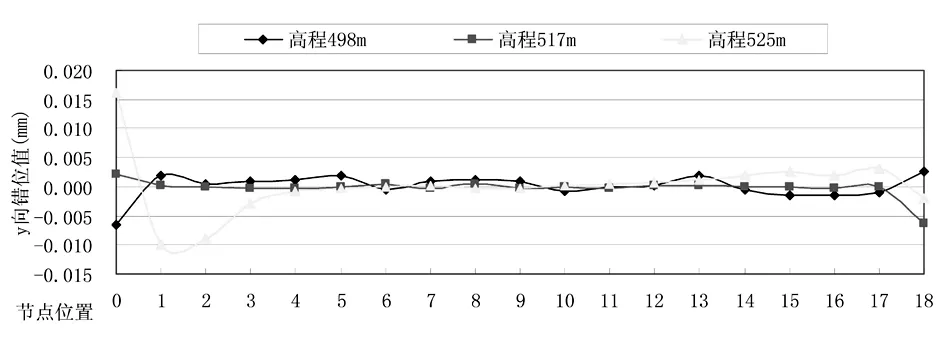

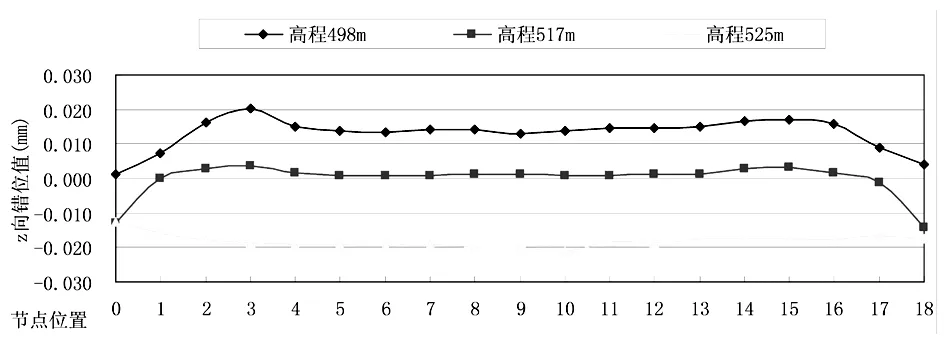

大壩上游面和上游面墻的下游面為第一接觸面,大壩下游面和下游面墻的上游面為第二接觸面。文章對兩類接觸面計算分析應力應變,因篇幅限制,只展示正常蓄水位工況下的兩類接觸面同高程的不同錯位結果圖,選定高程498m、517m、525m為基準來對比分析。圖中坐標軸x方向為節點位置編號,y方向為錯位值,單位mm。

3.3.1 第一接觸面的錯位計算結果圖及其分析

大壩正常蓄水位工況(基本組合二)的第一接觸面節點錯位的各向分量計算,第一類接觸面x向的錯位分量圖,見圖3;第一類接觸面y向的錯位分量圖,見圖4;第一類接觸面z向的錯位分量圖,見圖5。(x為順河向,y為壩軸向,z為豎直向)。

圖3 第一類接觸面x向的錯位分量圖

圖4 第一類接觸面y向的錯位分量圖

圖5 第一類接觸面z向的錯位分量圖

由圖3錯位曲線圖可知,正常蓄水位的第一接觸面錯位的x向分量值隨位置測點呈波動變化,豎直向未產生顯著的規律性,位移區間為-0.0016-0.0022 mm,最大值在大壩底部偏右側,最小值在壩體1/2部位。

從圖4可知,正常蓄水位下的y向錯位分量在y、z向無規律性,兩側變化較大,其余變化均較小,最大位移在壩頂偏左側位置,其值為0.0015 mm,出現在,最小位移在大壩偏頂部左側位置,值-0.00122 mm。

從圖5可知,正常蓄水位的z向錯位分量隨大壩高程增加,其值越小,最后呈負值。錯位值變化區間為-0.301-0.304 mm,最大值在大壩底部偏左側位置,值為0.3024mm;最小位移在壩體1/2部位處,其值-0.301 mm。

3.3.2 第二接觸面的錯位分析

大壩正常蓄水位工況(基本組合二)的第二接觸面節點錯位的各向分量計算,第二類接觸面x向的錯位分量圖,見圖6;第二類接觸面y向的錯位分量圖,見圖7;第二類接觸面z方向的錯位分量圖,見圖8。

圖6 第二類接觸面x向的錯位分量圖

圖7 第二類接觸面y向的錯位分量圖

圖8 第二類接觸面z方向的錯位分量圖

從圖6錯位曲線圖可知,正常蓄水位下第二接觸面x向錯位分量值與所在點高程呈線性變化關系,錯位值隨高程的增加而增加大,位移變化區間為-0.0015-0.0015 mm,最大位移在大壩中部,其值為0.00118 mm,最小位移在大壩底部偏左側位置,其值-0.00146 mm。

從圖7可知,y向錯位分量值沿y、z向均無顯著規律,大壩底部錯位值范圍較大,底部產生最大、小變形值,最大錯位在大壩底部右側位置,其值0.021 mm,出現在壩體底部右側附近,最小錯位在底部左側位置,其值為-0.031 mm。

從圖8可知,z向錯位分量分布呈現一定的線性規律,位移值隨高程增加而降低,錯位分量值區間-0.021-0.020 mm,最值出現位置同x向。

4 結 論

文章基于碾壓混凝土層面本構關系原理分析,結合實際工程計算分析碾壓式重力壩在蓄水期與防滲面板不同接觸面的應變結果,綜合認為第二類接觸面的各向錯位分量變化優于第一接觸面,規律性較強,三向錯位分量z向最大,y向最小,大壩和面墻結構受力穩定,不會因為錯位接觸而破壞,面墻作為大壩的防滲層,結構形式、應力變形滿足設計規范要求。