基于清河水庫以下干支流洪水遭遇演進分析

寧曉娜

(遼寧省水文局,沈陽 110000)

1 概 述

清河水庫是遼河流域的重要水利樞紐工程之一,位于清河干流上,控制面積2376km2,占清河流域總面積的49%,總庫容9.71億m3,為大Ⅱ型水庫,壩址距下游長大鐵路橋和開原縣城約13km。壩址處1956-2007年多年平均徑流量6.74億m3。清河水庫壩址以上河長122km,河道寬度為30-300m,平均比降2.03‰,灘槽由礫石、粗砂組成。清河水庫以下至河口段,河道寬約1000m,主河槽寬300-500m,河道比降約為3‰-1.4‰,河床以細砂、粗砂為主。

2 防洪斷面設計洪水

清河流域洪水由暴雨產生,1995年7月太平洋副熱帶高壓北抬,其北部邊緣在北緯32°左右,給北方地區帶來了適宜的暖濕空氣[1-3],此時西風帶有冷槽東移,冷平流輸送的冷空氣不斷由西向東轉移并與南部副高形成靜止切變,并在遼寧東北部和東部穩定滯留,形成特大暴雨。上述天氣系統一般可出現1-3日暴雨天氣,具有雨量大、強度高、面積廣等特點[4]。從1995年7月28-30日暴雨等值線圖上看,有兩個暴雨中心: ①渾河的支流東洲河;②遼河的清河水庫、柴河水庫上游。清河水庫上游的南支林豐、八棵樹雨量站3d雨量均在300mm以上。清河洪水多發生在夏季,其中又多集中于7-8月,該兩月占全年的90%。清河屬山區性河流,洪水陡漲陡落,一次洪水歷時為約7d,主要集中在3d。

清河水庫以下分成清河水庫至寇河匯入清河段、清河支流寇河匯入口至清河閘段和清河閘至清河口段共三段。

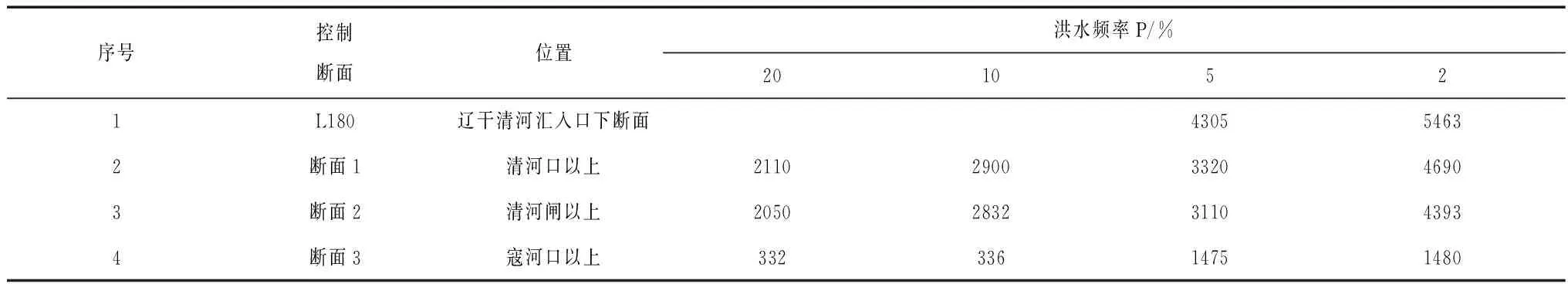

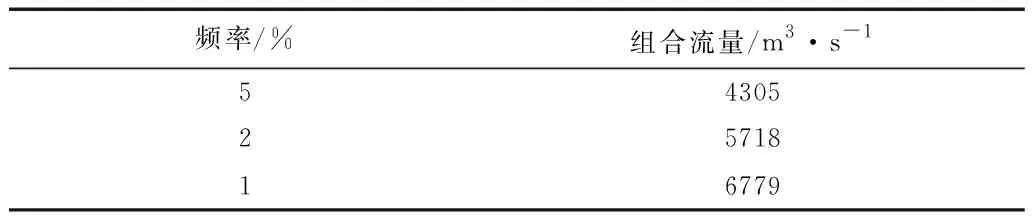

清河水庫以下至寇河匯入口段,由于沒有較大支流匯入,設計洪水采用清河水庫1995年典型樞紐洪水調節計算成果;清河支流寇河匯入口至清河閘段設計洪水成果采用清河水庫泄洪后的開原洪水組合成果;清河閘以下至清河口段設計洪水,由于有馬仲河匯入,設計洪水是在開原站洪水組合成果基礎上,考慮馬仲河洪水匯入后的成果;遼干清河匯入口以下斷面設計洪水成果,同樣由于清河口至鐵嶺間遼干無較大支流匯入,而此成果只是推求清河河道水面線用之,為安全起見,該斷面洪水可以采用鐵嶺站組合洪水成果(清河水庫以下河段有關控制斷面組合洪水成果,見表1)。在《遼河干流鐵嶺城市段防洪工程設計》中,鐵嶺站洪水組合流量50a一遇為5718m3/s,20a一遇為4305 m3/s。

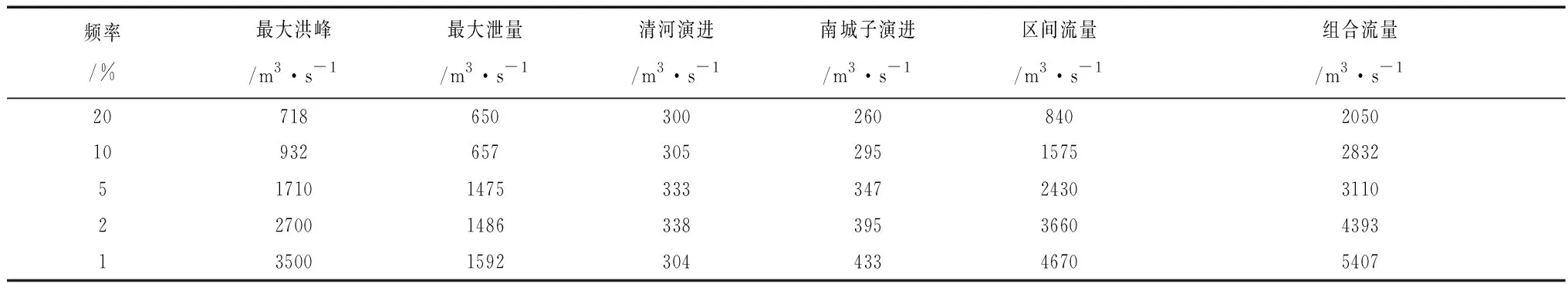

表1 清河水庫以下河段有關控制斷面組合洪水成果表 m3/s

根據遼寧省水利水電勘測設計研究院《遼河防洪工程可行性研究報告》分析,清河口斷面(L180)處遼河干流50a一遇設計洪峰流量為5463 m3/s,經綜合考慮本次設計,采用50a一遇設計洪峰5463 m3/s,20a一遇為4305 m3/s。

2.1 開原、鐵嶺等站洪水來源分析

開原、鐵嶺、石佛寺以上除干流通江口來水外,主要來自清河、柴河、汎河等,上述各支流為山區河流,其中清河集水面積最大。從開原、鐵嶺等站歷史洪水發生年份上看是基本一致的。從實測洪水發生時間上,石佛寺與鐵嶺同時發生洪水占93.9%。鐵嶺與通江口、開原兩站比較,鐵嶺與開原同時發生洪水占70%以上,而與通江口僅占30%以下。再從鐵嶺較大洪峰組成看,仍以開原所占比重較大。故石佛寺以上洪水主要來自鐵嶺,鐵嶺以上主要來自清河。

2.2 開原站及南清-開區間設計洪水

開原站及南清-開區間設計洪水計算在以往的設計中沒有分析過,清河水庫除險加固設計因需推求開原站的組合洪水,因此推求了開原站及南清-開區間設計洪水。

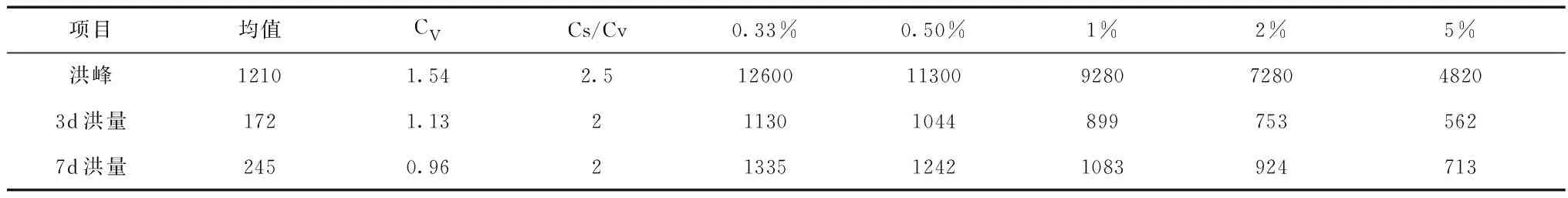

開原站經上游水庫還原后,洪水天然系列為1935-1944、1949-2006年,開原站歷史洪水重現期考慮與清河水庫一致,即根據洪水調查資料及實測資料[8],開原站1951年、1953年、1995年分別為200年的第1位、第2位、第3位,前3位洪峰值分別為12300 m3/s,9500 m3/s,6570 m3/s。在實測系列中提出1951、1953和1995年后,開原站1964年洪峰最大,排在68a連續系列的第4位,其前空3位。開原站3d洪量、7d洪量重現期同于清河水庫站,開原站設計洪水成果,見表2。

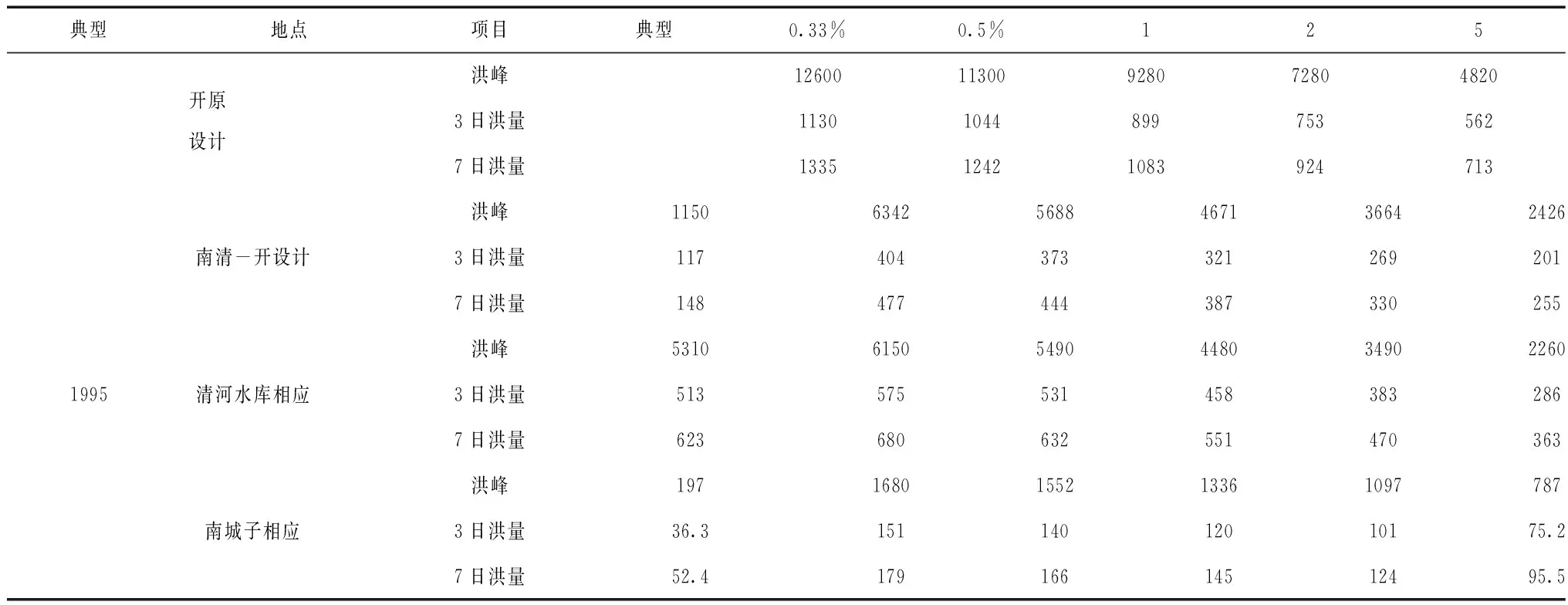

表2 開原站設計洪水成果表 m3/s、106m3

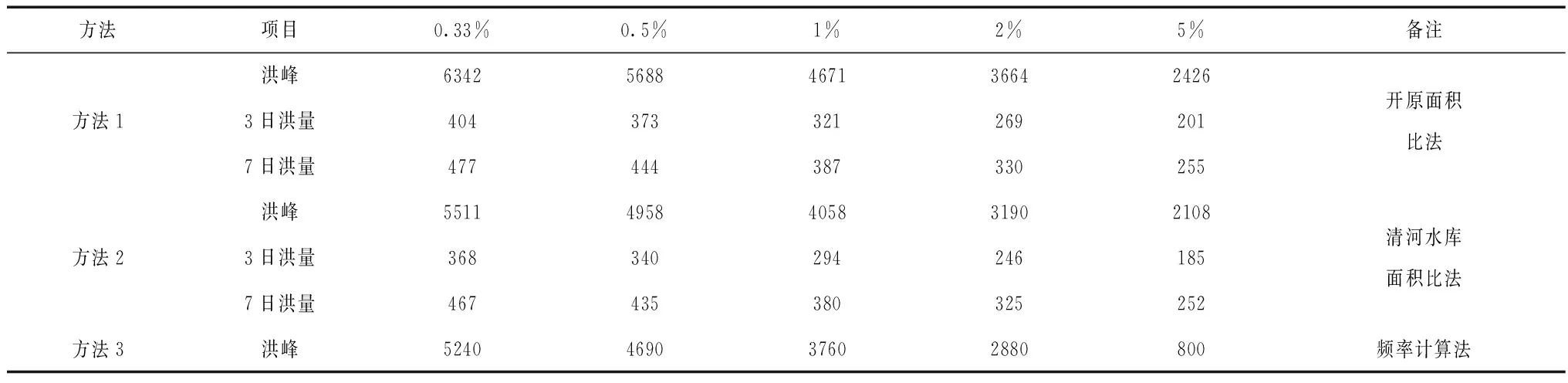

南清-開區間設計洪水可用3種方法推求: ①用開原站面積比法推求;②用清河水庫面積比法推求;③用南清-開區間系列頻率計算推求。3種成果列于表3,可以看出用開原站面積比法成果最大,3種方法都是可行的,為安全計,南清-開區間設計洪水采用第1種方法,即開原站面積比法成果。南清-開區間設計洪水成果比較表,見表3。

表3 南清-開區間設計洪水成果比較表 m3/s、106m3

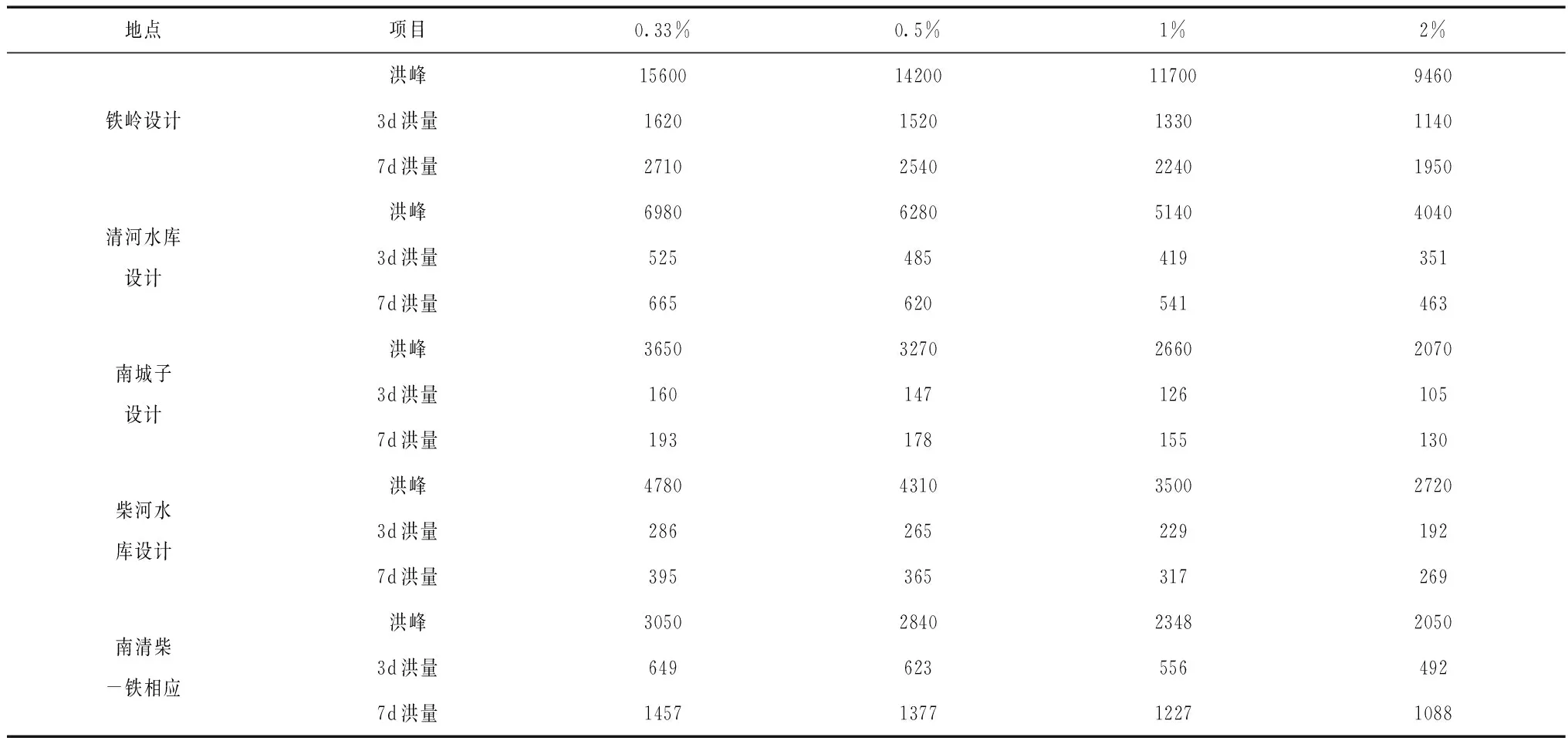

2.3 開原站設計洪水地區組成

清河水庫除險加固設計為推求開原的組合流量,進行了開原站設計洪水地區組成分析,開原地區洪水組成方式按同頻率法計算,分為區間設計、水庫相應和水庫設計、區間相應兩種方案。清河水庫、開原站及南清-開區間設計洪水均為本次計算成果,南城子水庫設計洪水采用石佛寺水文分析成果,經調洪組合計算,以區間設計、水庫相應方案的組合流量較大,開原設計洪水地區組成成果,開原設計洪水地區組成成果表(區間設計、水庫相應),見表4,開原設計洪水地區組成成果表(水庫設計、區間相應),見表5。

表4 開原設計洪水地區組成成果表(區間設計、水庫相應) m3/s 106m3

表5 開原設計洪水地區組成成果表(水庫設計、區間相應) m3/s、106m3

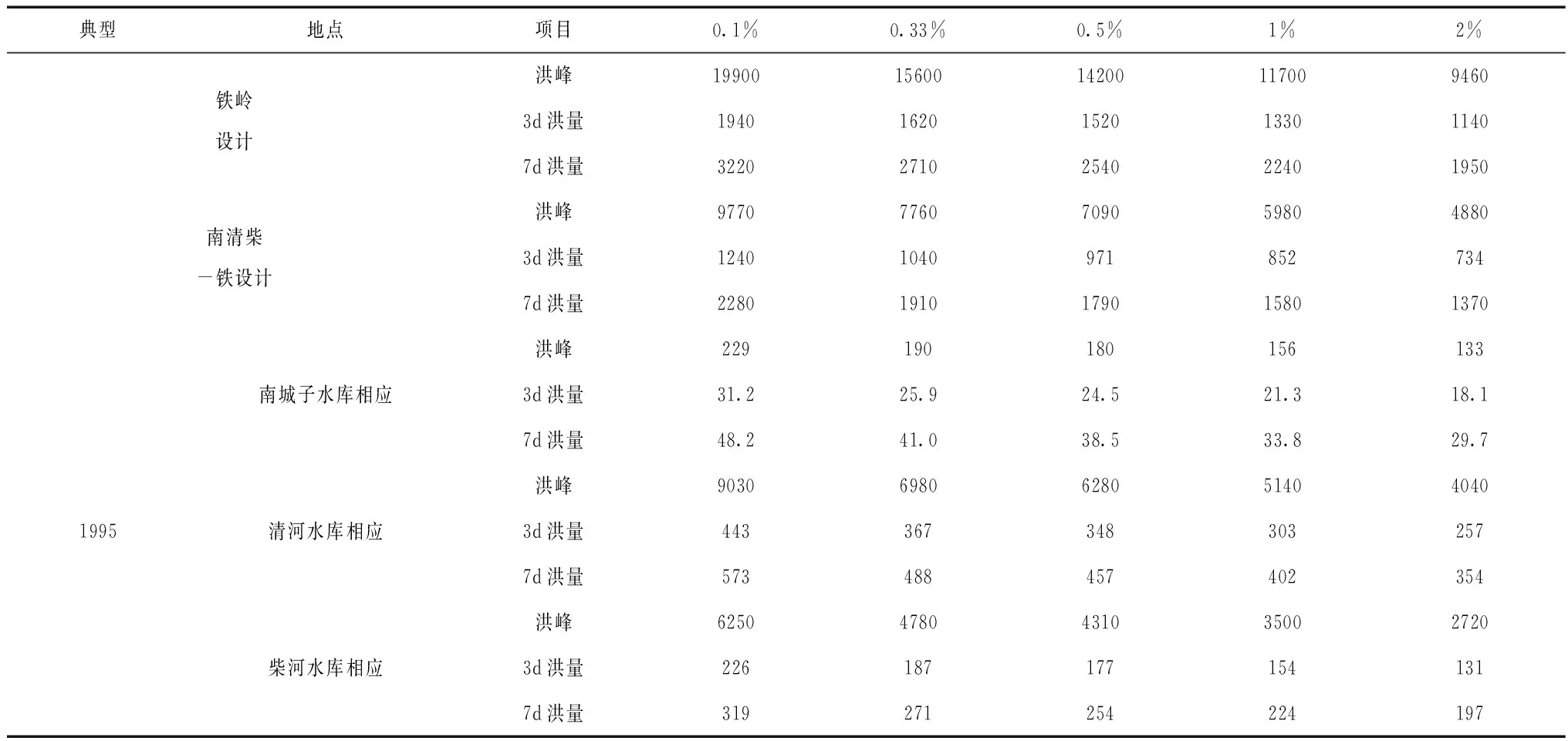

2.4 鐵嶺站設計洪水地區組成

清河水庫除險加固設計為推求鐵嶺的組合流量,進行了鐵嶺站設計洪水地區組成分析,鐵嶺地區洪水組成方式按同頻率法計算,分為區間設計、水庫相應和水庫設計、區間相應兩種方案。鐵嶺、南清柴-鐵區間、南城子水庫設計洪水采用《石佛寺水庫水文分析》成果,柴河水庫設計洪水采用《柴河水庫除險加固》成果,經調洪組合計算,以區間設計、水庫相應方案的組合流量較大,鐵嶺設計洪水地區組成成果,鐵嶺站設計洪水地區組成成果表(區間設計、水庫相應),見表6;鐵嶺設計洪水地區組成成果表(水庫設計、區間相應),見表7。水庫設計、區間相應方案因1995年典型的洪水分配與頻率控制法差異較大,故鐵嶺處調洪前組合洪峰流量與設計洪峰流量相差較大,成果不合理,故該方案1995典型成果沒有列出。

表6 鐵嶺站設計洪水地區組成成果表(區間設計、水庫相應) m3/s、106m3

表7 鐵嶺設計洪水地區組成成果表(水庫設計、區間相應) m3/s、106m3

2.5 開原站、鐵嶺站設計洪水組成

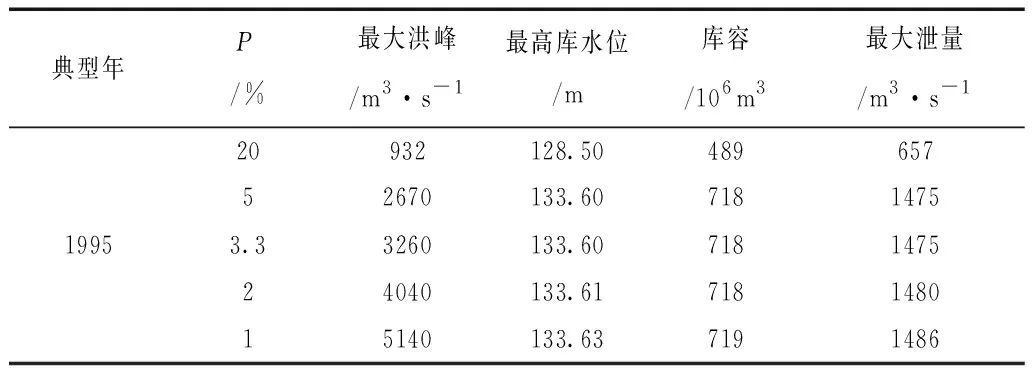

2.5.1 清河水庫洪水調節計算

遼寧省水利水電勘測設計研究院在《清河水庫除險加固初步設計》中,根據水庫下游開原城市、鐵嶺城市及農田的防洪要求和石佛寺水庫設計、校核標準的入庫洪水等全區防洪要求,采用1995年兩種典型各種洪水地區組成情況,南城子水庫采用石佛寺可研報告中防洪調度運用方式,柴河水庫、榛子嶺水庫采用水庫除險加固設計中的防洪調度運用方式,清河水庫除險加固工程設計時對清河水庫防洪調度運用方式進行了復核,采用1995年典型型洪水,進行水庫樞紐洪水調節計算。根據計算成果可知清河水庫樞紐規模是由1995年典型年控制的,清河水庫樞紐洪水調節計算成果,見表8。

表8 清河水庫樞紐洪水調節計算成果

2.5.2 清河水庫泄洪后開原、鐵嶺洪水組合

按照遼寧省水利水電勘測設計研究院在《清河水庫除險加固初步設計》中確定的遼河控制斷面防洪要求,清河水庫采用新的防洪調度運用方式,采用1995年典型年洪水,進行全區洪水調節計算,根據清河水庫調節計算成果,在開原站和鐵嶺站控制情況下,對于區間設計(南、清—開或南、清柴—鐵區間),水庫相應和水庫設計,全區洪水組合成果。開原站1995年典型全區組合洪水成果,見表9。鐵嶺站在《清河水庫除險加固》階段的組合洪水成果小于以前石佛寺可研階段的成果,說明清河水庫除險加固改變水庫調度運用方式,對鐵嶺現有的堤防工程規模沒有什么影響,鐵嶺站組合設計流量仍然采用石佛寺可研階段的成果。鐵嶺站1995年典型全區組合洪水成果,見表10。

表9 開原站1995年典型全區組合洪水成果

表10 鐵嶺站1995年典型全區組合洪水成果

2.6 洪水遭遇分析

寇河與干流洪水遭遇流量的確定采用開原站洪水組合成果,典型年采用1995年。支流設計流量為南、清—開設計加南城子水庫相應的泄流量,干流相應流量為清河水庫相應的最大泄流量。小清河利用暴雨資料,采用最大降雨時段降雨開始時間加匯流歷時,確定峰現時間,然后錯峰組合,求出干支流的洪水遭遇流量。清河水庫以下干支流洪水遭遇洪水成果表,見表11。

表11 清河水庫以下干支流洪水遭遇洪水成果表 m3/s

3 結 語

小清河口以上城市段設計防洪標準為50a一遇,超標準洪水按100a一遇考慮;小清河口以下農村段設計防洪標準為20a一遇,超標準洪水按50a一遇考慮。對洪水遭遇進行分析,以清河水庫站及水庫調度預報為基礎,在組織人員就近向高地轉移的同時,積極進行搶險,要將責任落實到人,并動員志愿者、武警部隊等一切可以動員的社會力量,用草袋子等臨時防汛物資加高加固堤防,力爭不潰堤,將損失降到最小。