人工濕地法處理生活污水在農村環境整治中的利用

——以恩施市2020年農村生活污水整治為例

田海華 陳 英

(1.恩施市環境監測站,湖北 恩施 445000;2.湖北省生態環境廳恩施州生態環境監測中心,湖北 恩施 445000)

1.農村生活污水整治目標、原則及指標

1.1 農村生活污水整治目標

整個項目按照統一規劃,整合資源,分步實施,以“抓點、帶線、促面”為主線,結合各鄉鎮美麗鄉村建設,逐步解決各鄉鎮鎮部分村莊農村生活污水橫流、垃圾亂堆、村容村貌“臟、亂、差”和飲用水源地污染等突出環境問題,使環境質量明顯改善,環境品質明顯提升。促進農民群眾環境意識提高,基本形成良好的生態環境建設格局,推動農村經濟與環境、人與自然的和諧發展。

1.2 農村污水生活整治原則

根據各村的地形變化及現有狀況,從實際出發,因地制宜地開展農村生活污水收集及處理系統建設。針對農村地區雨污合流的特點進行污水收集系統建設;結合各村土地利用現狀及村莊特點主要建設厭氧濾池+人工濕地污水處理系統和一體化污水處理設施。優先選擇污染嚴重、急需治理的地方。

1.3 農村生活污水整治指標

通過污水整治工程措施的實施,改變恩施市農村環境基礎設施落后的面貌,水生態環境得到有效恢復和改善。通過對24個建制村實施環境整治,使整治的村莊飲用水水源地保護得到加強,農村生活污水處理水平得到提高,村居人居環境質量得到明顯改,預計污水整治后處理率大道60%以上。

2.農村生活污水整治內容

2.1 污水處理規模

污水處理規模根據污水處理設施服務各村人口、日均生活用水量標準、污水排放系數確定,并考慮遠期人口增長。其中日均生活用水量標準按80L/人·d計算。

2.2 進出水水質

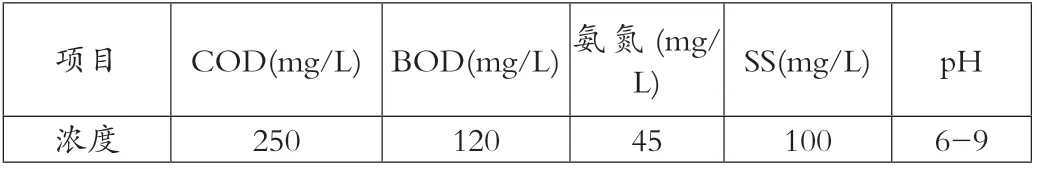

由于缺乏農村水質監測資料,污水處理點進水水質參照同類村鎮污水處理站設計進水水質,并考慮到實際情況確定,進水水質見表1。

表1 農村污水處理設施進水水質

2.3 出水水質

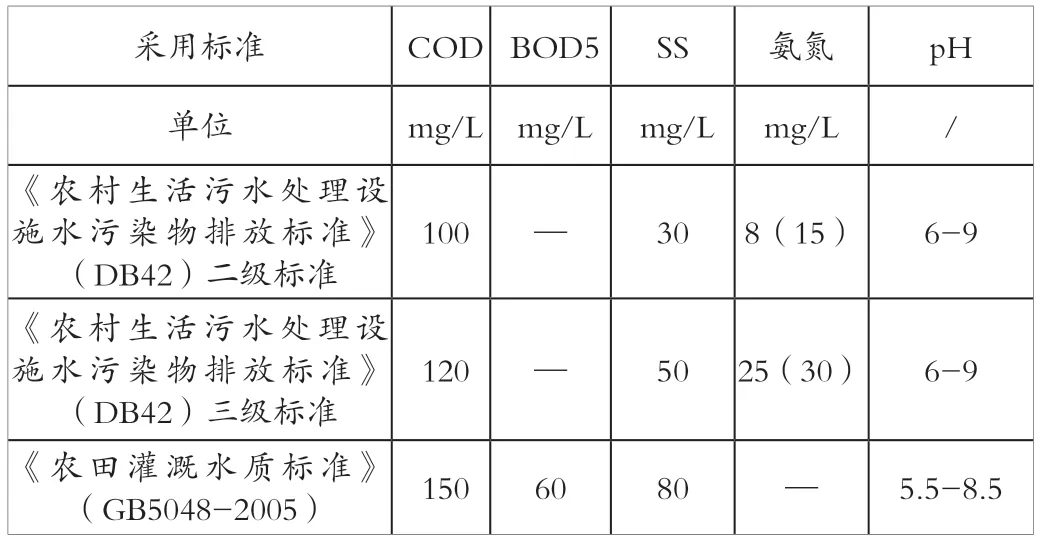

恩施市農村環境整治水環境保護目標主要為清江流域、唐巖河流域,結合各村的實際情況及污水處理設施日處理規模,根據湖北省地方標準《農村生活污水處理設施水污染物排放標準》(DB42/1537-2019)要求,經處理后的污水執行三種標準:一是排入小河小溪、溝渠等小微水體的執行《農村生活污水處理設施水污染物排放標準》(DB42/1537-2019)二級標準;二是庭院式人工濕地(規模小于5m3/d)經處理后的污水執行《農村生活污水處理設施水污染物排放標準》(DB42/1537-2019)三級標準;三是污水經處理后尾水用于農田灌溉的執行《農田灌溉水質標準》(GB5048-2005)水質標準。主要出水指標見表2

表2 農村污水處理設施出水水質

2.4 農村污水處理設施選址

根據《室外排水設計規范》(GB50014-2006),同時結合各村實際情況,污水處理點宜設在有自然坡度的地方,便于污水的收集,減少動力設備。庭院式污水處理設施設在單戶庭院內可利用的空閑地。

3.污水處理工藝的種類

3.1 集中式人工濕地污水處理系統

污水處理工藝的確定根據進出水水質、處理程度要求、用地面積和工程規模、自然條件等多因素綜合考慮,同時結合恩施市農村的具體實際情況,采用以人工濕地處理為主的技術,前面輔以預處理,即預處理+人工濕地的污水處理方法。

3.2 分散式人工濕地污水處理工藝

根據《農村環境連片綜合整治實施方案編制技術要點》中的相關內容,即治理區域范圍內村莊布局分散、人口規模較小、地形條件復雜、污水不易集中收集的村莊,采用無動力的分散式小型濕地、污水凈化池和小型凈化槽等分散處理技術。結合村莊分散住戶的實際情況,采用的分散式污水處理工藝為庭院式人工濕地工藝。

3.3 一體化污水處理設施

一體化污水處理設備是將一沉池、I、II級接觸氧化池、二沉池、污泥池集中一體的設備,并在I、II級接觸氧化池中進行鼓風曝氣,使接觸氧化法和活性污泥法有效的結合起來,同時具備兩者的優點,并克服兩者的缺點,使污水處理水平進一步提高。

4.處理工藝的選擇

根據《村莊整治技術規范》(GB50445-2008)的要求,結合恩施市各鄉鎮的實際情況,污水處理設施擬將分為集中式人工濕地、庭院式人工濕地和一體化污水處理設施進行建設。

4.1 適合建設集中式人工濕地的村莊

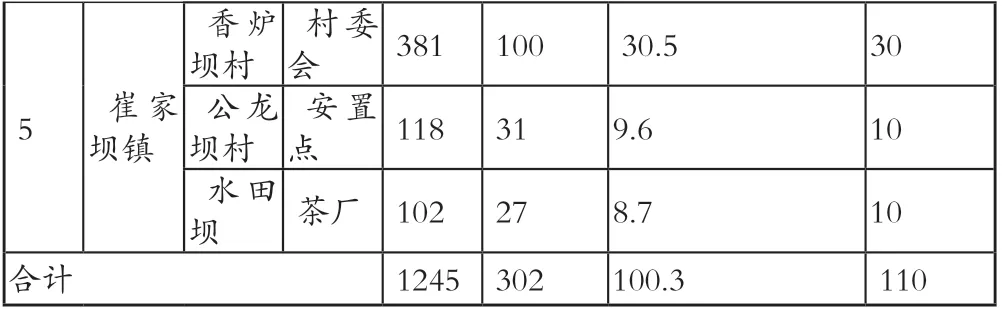

對于居民點較為集中的,同時生活污水排放量不大,經現場勘查適合建設集中式人工濕地。村莊名單見表3:

表3 適合建設集中式人工濕地的村莊

?

4.2 適合建設庭院式人工濕地的村莊

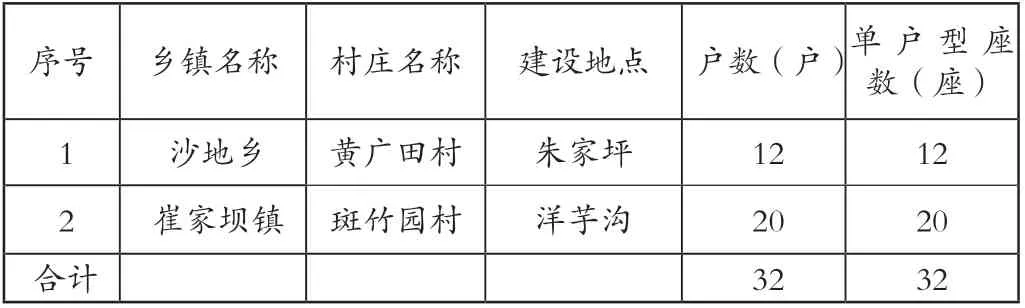

沿飲用水源地保護區居住大量分散農戶,生活污水無法集中收集。因此本工程擬針對相對分散的居民采用庭院式人工濕地污水處理方式。村莊名單見表4:

表4 適合建設庭院式人工濕地的村莊

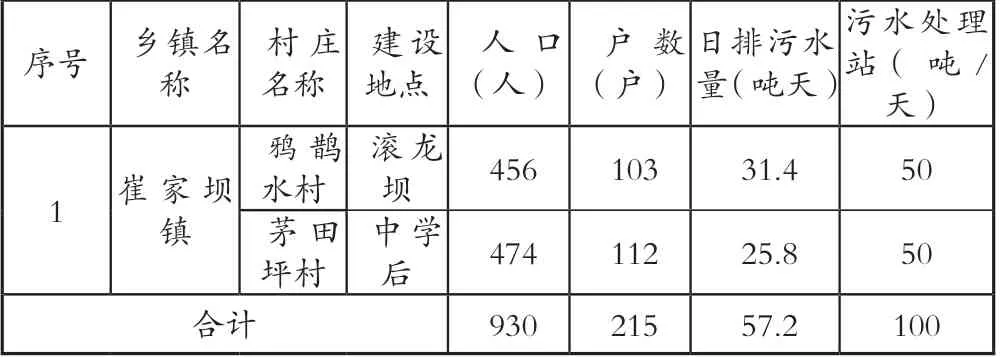

4.3 適合建設一體化污水處理設施的村莊

對農戶比較集中,水量波動較大且海拔較高的地區,適合建設一體化污水處理設施。村莊名單見表5:

表5 適合建設一體化污水處理設施的村莊

5.結語

農村生活污水處理項目的建成將極大的方便村民的生產生活,改善村民居住環境,美化村容村貌。同時將促進區域經濟的可持續發展,帶動公路沿線農村經濟的快速發展,增加了社會的穩定因素。有利于農村地區加快推進“美麗鄉村、清潔家園”建設,實現經濟社會與資源環境可持續發展,具有顯著的經濟效益、社會效益和環境效益,在改善農村環境狀況的同時,為農民增加收入或降低生產生活成本創造條件,促進地區經濟持續發展具有重要意義。