第一級導葉結構對動葉可調軸流風機性能影響的研究

王靜毅,童家麟,劉文勝,周 飛,閆廷慶,葉學民

(1.浙江浙能北侖發電有限公司,浙江 寧波 315800;2.杭州意能電力技術有限公司,杭州 310012;3.國網浙江省電力有限公司電力科學研究院,杭州 310014;4.華北電力大學,河北 保定 071003;5.浙江國華浙能發電有限公司,浙江 寧波 315612)

0 引言

隨著電站機組容量的不斷增加和增設脫硫脫硝系統,動葉可調軸流風機以其大流量和高調節效率等優點成為送、引風機和一次風機的首選。風機耗電量約占廠用電總量的25%~30%,因此對風機進行節能改造,提高整體性能有利于降低其廠耗電量。對于兩級動葉可調軸流風機,導葉起到改善內流特征、提高能量轉換效率的重要作用,其結構形式可改變上下游動葉區的做功能力[1-3],進而影響整個葉輪機械的效率,因此深入研究導葉結構對于風機性能影響具有重要的現實意義和參考價值。

目前,針對導葉數目對于流體機械性能的影響已開展了研究,郭楚等[4]通過數值計算研究了導葉數對于低揚程軸流泵的影響,指出當泵的葉輪數不變時,增加其導葉數將使導葉水力損失增加,從而導致泵的整體效率下降;柴立平等[5]發現導葉數對多級離心泵反轉式透平的性能有一定影響,導葉數目越少,裝置內的流動更為均勻;劉宏凱等[6]通過改變兩級動葉可調風機兩級導葉數目,發現減少導葉數方案明顯優于增加導葉數目方案;楊從新等[7]得到了核主泵葉輪與導葉數間的匹配關系,即導葉數為動葉數的2 倍左右且兩者數目互質時,泵裝置的性能達到最優。在導葉位置方面,陳得勝等[8]發現后導葉負向偏轉性能優于后導葉正向偏轉性能;程效銳等[9]發現導葉徑向位置可顯著影響潛水泵的性能,當徑向長度增至一定長度時可減少流動損失,提高泵效率,反之則降低泵效率;郭豹等[10]發現導葉周向設計相對位置角α 的變化對于泵能量性能有很大影響,當α=0 時能使離心泵長期安全運行;馬希金等[11]模擬了不同導葉位置與效率間的關系,給出了效率最高時復合導葉的安放位置;葉學民等[12]分析了兩級動葉可調軸流風機的第一級導葉周向和軸向位置對風機性能的影響。

上述研究表明,導葉在流體機械能量轉換中起著舉足輕重的作用,而目前關于導葉影響的研究,對于泵和壓氣機主要著眼于探討導葉位置、數目和結構,對于軸流風機則多關注導葉位置和數目,而關于導葉結構對動葉可調軸流風機的影響研究的報道較少。為此,本文針對帶有空心葉片和長短復合導葉的某兩級動葉可調風機,該導葉結構不同于文獻[12]所提的長短導葉相間結構,通過構建不同于原導葉結構的3 種方案,對比4種情形下的風機性能及內流特征,獲得提高風機性能的導葉優化方案,為該類型風機的導葉結構優化提供參考。

1 計算模型

1.1 模型及參數

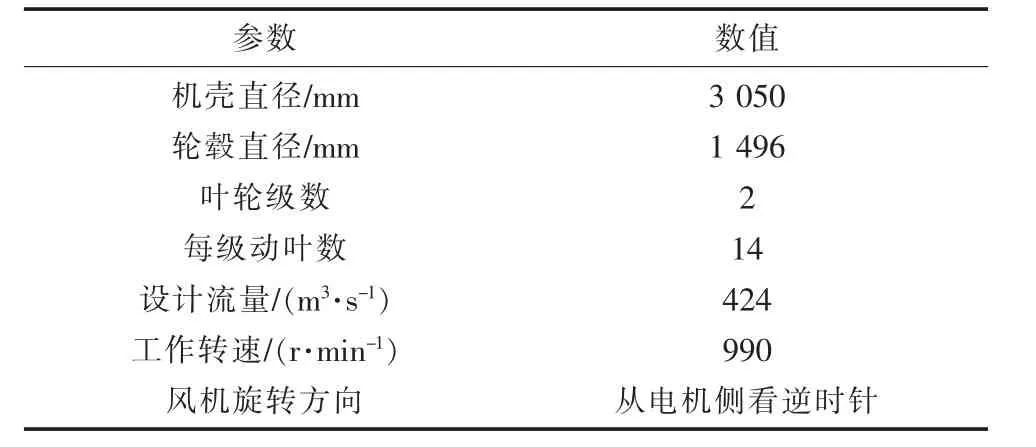

某兩級動葉可調軸流風機內部結構如圖1(a)所示,主要參數如表1 所示。圖1(b)為第一級導葉結構示意,導葉分為短導葉、長導葉、空心導葉3 種葉型,數量分別為7,7,3;且長短葉片分布不均勻,如圖1(c)所示,導葉均采用圓弧板形式,長導葉與短導葉厚度一致,僅在長度上有差異,空心導葉與長導葉長度相同,厚度約為長導葉3 倍;第二級導葉分為等長度的短導葉和空心導葉2 種葉型。

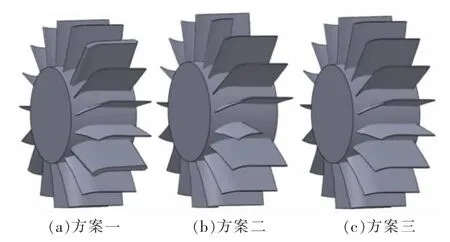

表1 軸流風機的主要參數

圖1 兩級動葉可調軸流風機模型

1.2 導葉結構改進方案

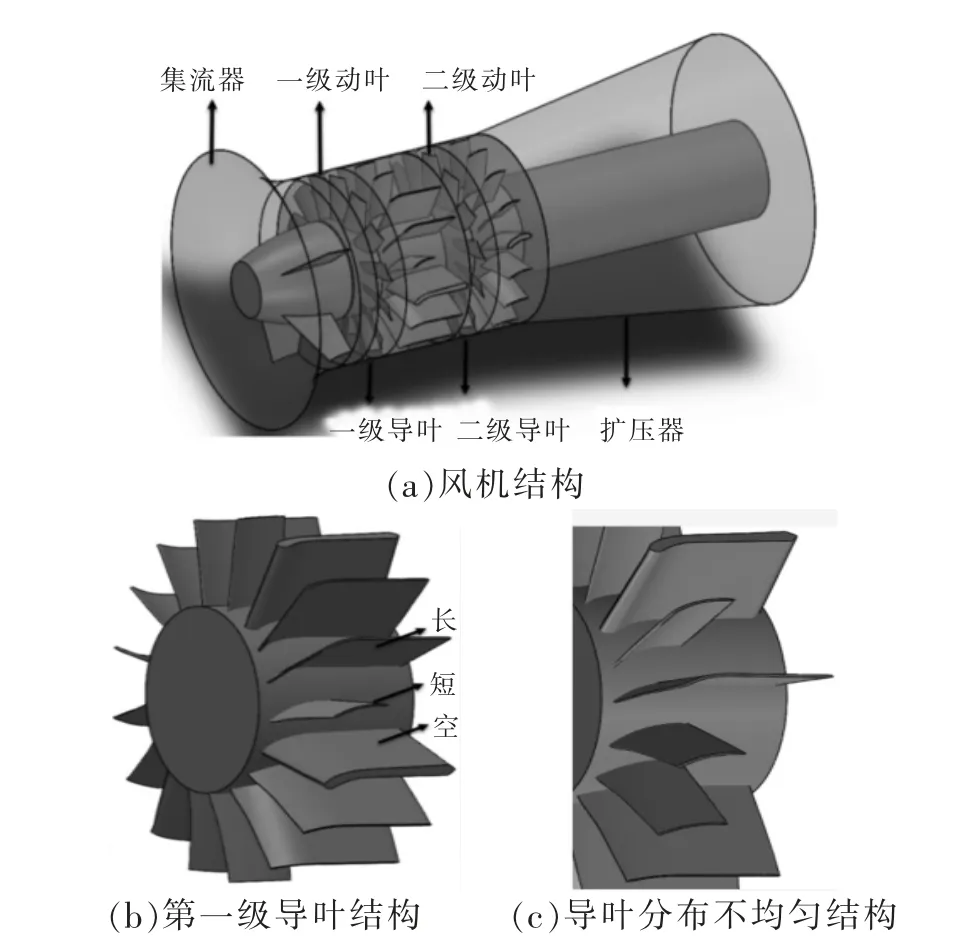

為探究不同第一級導葉結構形式對軸流風機性能的影響,構建了3 種結構,如圖2 所示。方案一將所有短導葉變為長導葉,而空心導葉不變;方案二為短導葉不變,所有空心導葉改為長導葉;方案三是所有葉片均為長葉片。

圖2 3 種導葉改造方案

1.3 計算方法及邊界條件

控制方程包括連續性方程和三維雷諾時均N-S 方程,湍流模型采用對于旋轉運動和二次流有高準確性的Realizable k-ε 模型[13-14],壓力速度耦合采用Simplec 算法,控制方程中的對流項、擴散項及粘性參數均采用二階迎風格式離散。選用速度入口,進口處的k 和ε 通過經驗公式確定,出口條件為自由出流;壁面為無滑移邊界條件,近壁區采用標準壁面函數;動葉區使用MRF多重參考坐標系模型,葉片及輪轂為旋轉壁面,其余為靜止壁面,動靜交界面采用Interface 進行數據交換。模擬中,當進出口體積流量殘差小于10-5,各方向的速度及k,ε 等參數的殘差 小于10-4時,認為計算達到收斂。

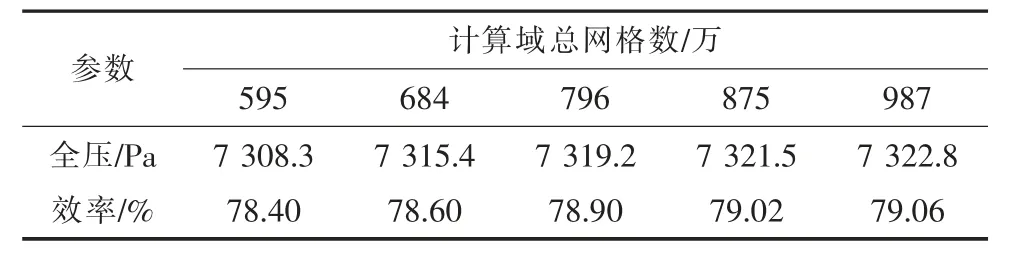

按照軸向結構分區劃分網格,動葉區及靜葉區采用非結構網格劃分,且對葉片進行網格加密,為保證網格質量,其他區域采用結構化和非結構化混合網格。為驗證網格無關性,分別采用595 萬、684 萬、796 萬、875 萬和987 萬網格進行性能計算,如表2 所示。當整機網格數大于796 萬時,效率變化較小,可同時滿足計算時間與精度的要求,為此采用網格數796 萬,其中靜葉區366 萬,動葉區335 萬。將模擬結果與風機樣本比較可知,在所研究流量范圍內,全壓和效率的平均誤差分別為3.7%和4.6%,保證了數值模擬的可靠性。

表2 網格無關性驗證

2 導葉結構對風機性能的影響

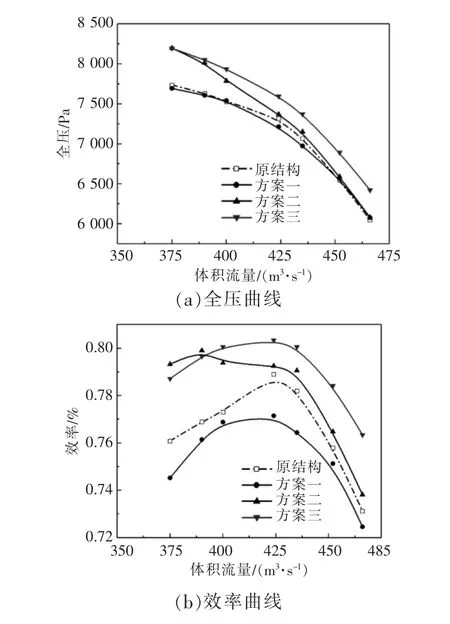

圖3(a)表明,導葉結構改變前后,風機全壓均隨流量增加而下降,即導葉形式并不改變全壓曲線的變化趨勢。與原結構相比,方案一全壓略有減小;方案二在小流量范圍內全壓有明顯上升,平均提升約4.8%;方案三則在全流量范圍內有顯著提升,平均提高約5.2%。即在保留空心葉片的前提下,將短葉片均改為長葉片對于提高風機全壓方面并無改善,但將所有葉片均改為長葉片則有明顯提升。圖3(b)表明,與原導葉結構相比,方案二和方案三的風機效率均有不同程度的提升,在研究流量范圍內,平均提高分別為2.1%和3.5%。而方案一則有一定程度的下降,約為1.4%。在設計流量下,與原結構相比,采用方案三的風機全壓和效率分別提高3.8%和1.8%。方案三的風機性能高于方案二和方案一的原因可能是:將空心葉片改為長葉片后,不僅通流面積增加,降低了流動損失,而且將短葉片改為長葉片后使流動結構更加對稱,從而提高了風機性能。

圖3 導葉形式對性能的影響

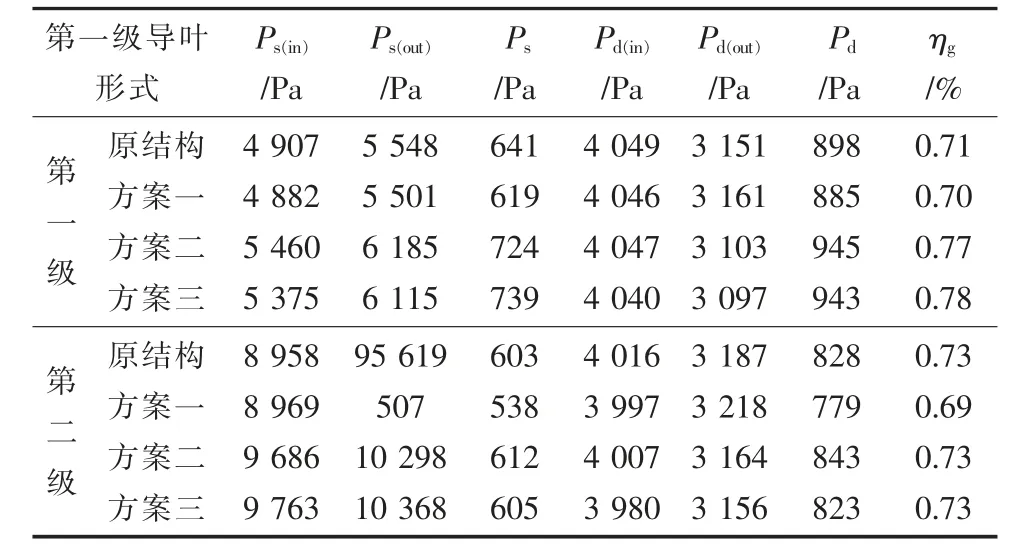

導葉效率是表明風機導葉區域擴壓能力的參數[13],其表達式為ηg=ΔPs/ΔPd。其中,ΔPs和ΔPd分別表示導葉進口的靜壓升和出口的動壓降,單位為Pa。表3 列出了在設計流量下,采用不同方案時第一級導葉和第二級導葉的效率(下標in 和out 分別表示導葉進口和出口)。對比可知,采用方案一時,導葉效率最低,第一、二級導葉效率較原結構分別降低1%和4%;方案二和方案三的第二級導葉效與原結構相同,但第一級導葉效率明顯提高,其中方案三的第一級導葉效率最高,與原結構相比,導葉效率提升7%。

表3 第一級導葉結構形式對兩級導葉效率的影響

3 內流特征

上述結果表明,采用方案三,即將所有空心葉片和短葉片均改為長葉片具有最好的風機性能提升效果。為分析其內在原因,下文對比在設計流量下原結構和方案三的內流特征。

3.1 導葉的總壓分布

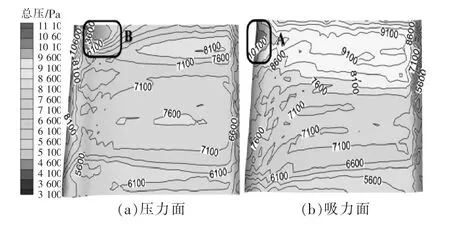

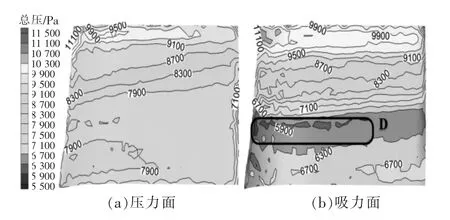

圖4—6 給出了原導葉結構下空心導葉、短導葉和長導葉的總壓分布。對比可知,3 種葉片結構下,前緣葉頂約10%~15%處(區域A)為整個葉片的總壓最大區(10 000 Pa),壓強梯度主要沿葉高方向逐漸增加。對于空心葉片(如圖4 所示),壓力面除葉頂處的總壓高于10 000 Pa,前緣上方臨近高壓區有一總壓最小區域(圖4 中的區域B),小于6 100 Pa,其余位置總壓均為7 100 Pa。吸力面的總壓變化較為顯著,沿葉高大概分為3個變化區,其中在60%葉高以上是為高壓區,20%~60%葉高區為中壓區(6 600~7 600 Pa),20%以下區域為5 600 Pa 的低壓區域。

圖4 原結構空心導葉表面總壓分布

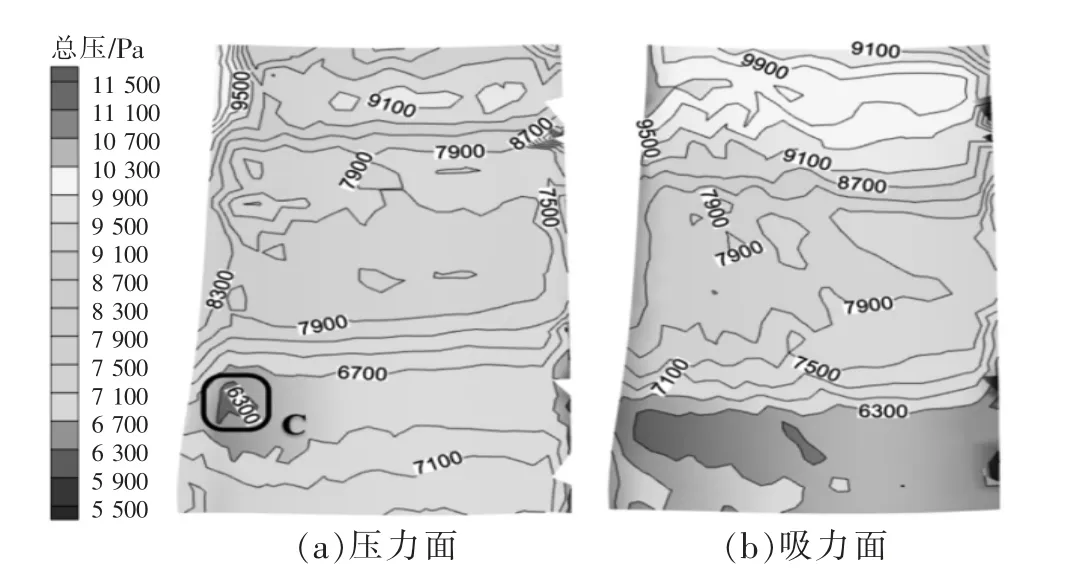

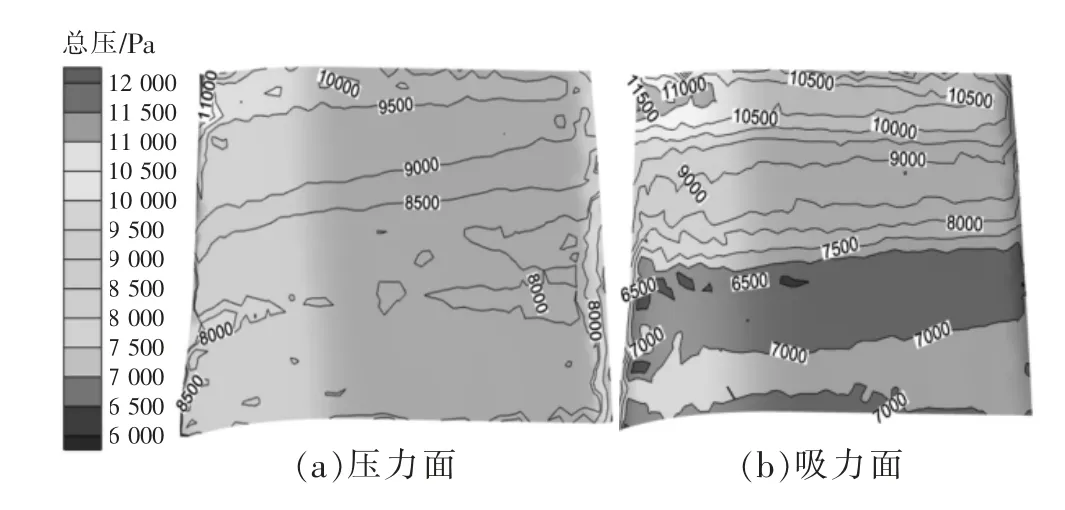

圖5 表明,短葉片壓力面在靠近前緣30%葉高處有一低壓區(區域C),而在吸力面,低壓區擴大至從葉根到30%葉高處的整個區域;在尾緣80%葉高處均存在一個范圍很小的高壓區,總壓為8 700~9 100 Pa。長葉片與空心葉片的差別主要在厚度上,但其總壓分布卻與空心葉片不同,如圖6 所示,在其吸力面中心葉高位置有一狹長低壓區(區域D),從前緣一直延至尾緣。方案三下的葉片均為長葉片,對比原結構中的長葉片,方案三下的葉片總壓整體提高約500 Pa(如圖7所示),壓力面側靠近前緣底端的中高壓區和吸力面中心葉高處的狹長低壓區基本消失。

圖5 原結構短導葉表面總壓分布

圖6 原結構長導葉表面總壓分布

圖7 方案三下長導葉表面總壓分布

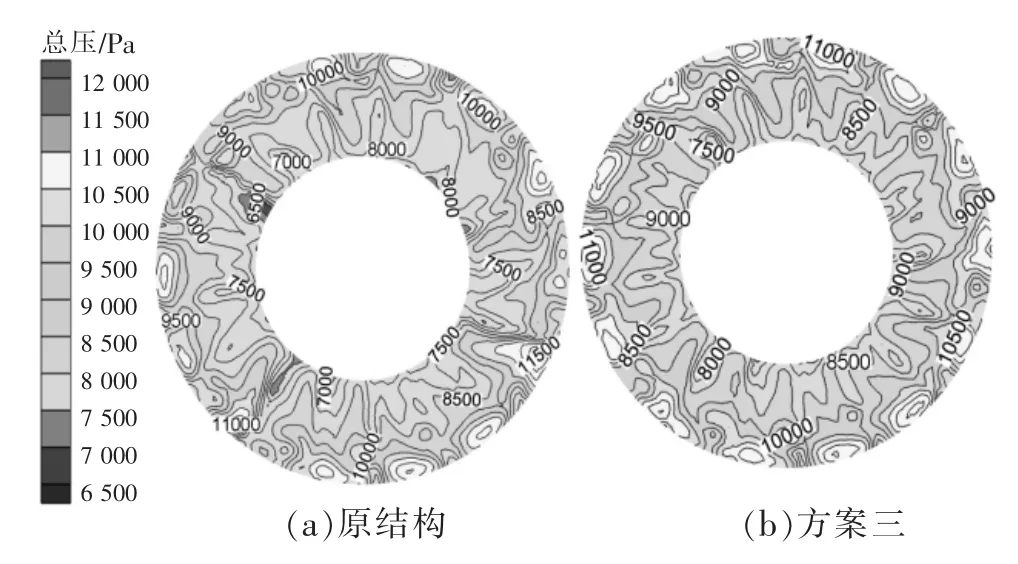

圖8 對比了原結構和方案三下第二級動葉區入口處的總壓分布,由此觀察方案三對于動葉區入口內流特征的影響。原結構下的總壓梯度主要沿徑向分布,靠近輪轂處存在明顯的低壓區(6 500~8 000 Pa),且其范圍占據約一半的圓周面積;葉頂處則有連續間隔的橢圓形高壓區。方案三下,總壓沿葉輪周向分布更加均勻,較高的總壓區仍集中于葉高中上部,與原結構相比,該區域的總體提升約500 Pa;位于葉根附件的低壓區范圍明顯縮小,上述這些變化提高了方案三下的風機性能,由此反映了圖3 中氣動性能的變化。

圖8 第二級動葉入口處的總壓分布

3.2 軸向速度分布

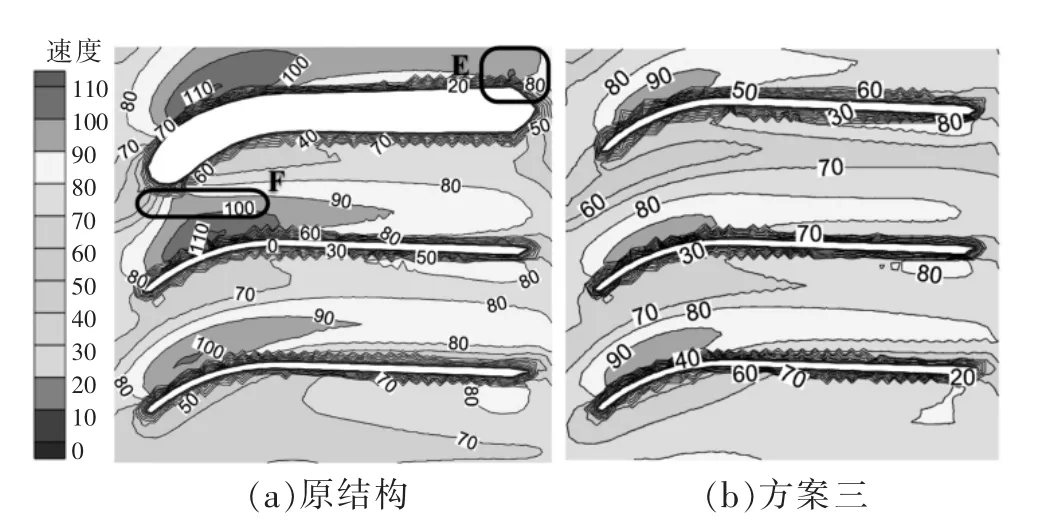

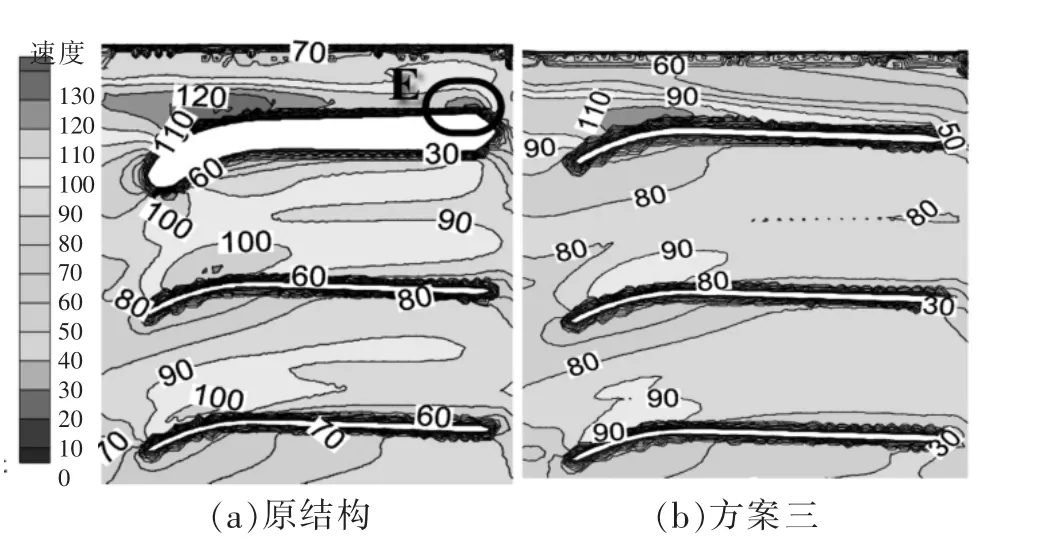

軸向速度分布反映了流道內的流量分布和流動分離特征[14]。因葉根處葉片厚度最大,易發生氣流阻塞而增大流動阻力損失,故選取10%和50%葉高截面處的軸向速度進行分析[15],如圖9和圖10 所示。因導葉結構的特殊性,原結構下沿周向存在連續分布的長、短和空心葉片,如圖9(a)所示,在葉片吸力面形成一半橢圓形高速區,速度高于90 m/s;葉片尾緣速度較小,僅有約50 m/s。在空心葉片吸力面靠近尾緣處有一高壓區(區域E),速度大于100 m/s,在50%葉高截面處影響范圍變大,如圖10(a)所示;速度小的流體在空心葉片尾緣積聚,導致了能量損失。此外,與空心葉片相鄰的長葉片吸力面高速區(區域F)發生畸變,軸向速度在圓周方向的變化較大,造成流體擾動,增加了能量損失。圖9(b)和圖10(b)顯示,采用等長的長葉片后,流場畸變得到改善,且葉片尾緣處減少了相鄰葉片流體的摻混,速度分布更加均勻,尾部流動分布更優,這也是改造后全壓和效率上升的重要原因之一。

圖9 10%葉高截面處的軸向速度分布

圖10 50%葉高截面處的軸向速度分布

4 結語

針對某動葉可調軸流風機,導葉結構改變前后,風機全壓均隨流量增加而下降,即導葉形式并不改變全壓曲線的變化趨勢。與原結構相比,方案一下的全壓略有減小;方案二在小流量范圍內全壓有明顯上升,平均提升約4.8%;方案三則在全流量范圍內有顯著提升,平均提高約5.2%。方案二和方案三下的風機效率較原結構均有不同程度的提升,方案三效果更佳,設計工況下提升達到1.8%。方案三所提導葉改造方案僅適用于本文研究的某兩級動葉可調軸流風機。

設計流量下,第一級導葉改造對于第一級導葉效率影響較大,而第二級導葉效率基本無變化;方案三下的第一級導葉效率高于其他情形,與原結構相比,導葉效率提升7%。采用等長的長葉片時,葉片尾緣處減少了相鄰葉片流體的摻混,速度分布更加均勻,尾部流動分布更優。

總壓最高區均位于前緣葉頂10%~15%處,原結構下,長葉片與空心葉片總壓分布不相同,壓強梯度均主要沿葉高方向,但長葉片吸力面中心葉高位置有一狹長低壓區。與原結構相比,方案三下的葉片總壓提高約500 Pa,壓力面側靠近前緣底端的中高壓區和吸力面中心葉高處的狹長低壓區基本消失。