吉林省生態保護紅線分布特征及其監管體系研究

王 媛,莊雨適,孫大光,李 昂,宋明曉,陳文英

(1.吉林省環境科學研究院,吉林 長春 130021;2.吉林省匯眾益環科技開發公司,吉林 長春 130021)

我國地域遼闊、資源豐富,但長期的粗放型經濟增長造成了一系列的社會矛盾,已威脅到支撐我國經濟社會持續發展的生態屏障.為維護區域生態安全,改善生態環境質量,滿足人民生活基本需求,2011年國務院提出“在重要生態功能區、陸地和海洋生態環境敏感區、脆弱區等區域劃定生態紅線”[1].“生態保護紅線”的劃定成為國家層面的一項重大戰略任務,“生態保護紅線”亦成為一條被提到國家層面的“生命線”[2-3].2015年新修訂的《環境保護法》中規定“國家在重點生態功能區、生態環境敏感區和脆弱區等區域劃定生態保護紅線,實行嚴格保護”,正式確立了生態保護紅線的法律地位.

生態保護紅線指在生態空間范圍內具有特殊重要生態功能、必須強制性嚴格保護的區域,是保障和維護國家生態安全的底線和生命線,通常包括具有重要水源涵養、生物多樣性維護、水土保持、防風固沙、海岸生態穩定等功能的生態功能重要區域,以及水土流失、土地沙化、石漠化、鹽漬化等生態環境敏感脆弱區域[4].

國外針對生態保護紅線的研究,雖沒有完全一致的表述,但關于保護區的建立、綠道建設、生態網絡建設等方面的內涵與其相似.例如荷蘭構建了“碎化重組”的生態網絡,將植被、水系和廊道等將要破碎化的生境相連接,保護區面積占荷蘭陸地面積的17%[3].國內生態環境部早在2015年就著手組織相關部委,在全國范圍內開展生態保護紅線劃定工作,并計劃出臺相關的管理條例和辦法,明確各級行政部門對所轄區域內生態保護紅線應承擔的責任和履行的義務,制定各生態保護紅線具體管控要求[5],建立健全科學可行的生態保護紅線嚴守體系,鞏固區域生態安全屏障,全面保障經濟、社會與資源和環境保護協調發展[6-8].目前,國內關于生態保護紅線方面的研究很多,主要集中在劃定方法、管控措施、生態補償以及紅線區生態保護與修改研究等.如趙婷等[9]以我國北方六省區的草地生態系統為研究對象,利用定性和定量相結合的方法,運用GIS空間疊加分析技術,提出了北方六省草地生態保護紅線劃定體系;范小琳等[10]總結全國生態保護紅線發展歷程,結合《生態保護紅線劃定指南》要求,基于鞏固區域生態安全視角,構建了區域生態保護紅線管控方案;侯鵬等[11]總結了現有生態保護措施的不足,從確保國家或區域生態安全、實現生態保護紅線的管控目標和對區域生態系統保護為主要出發點,提出了生態保護紅線成效評估框架與指標方法.

本文以吉林省生態保護紅線為研究對象,遵循確保生態保護紅線范圍內“功能不降低、面積不減少、性質不改變”原則[4],查找了現行管理體系與嚴守生態保護紅線之間的差距,以建立健全吉林省生態保護紅線監督管理成效考核指標體系(簡稱“監管體系”),增強生態管理力度、加速生態文明建設進程,促進區域社會經濟可持續發展體系的形成.監管體系主要包括:人類干擾活動情況、生態系統格局變化、主要生態系統質量變化、生態系統主導服務功能變化(不同區域生態系統的主導服務功能可以有一種或多種)、區域生態風險強度5個方面.依據吉林省生態區分布,分東、中、西三個區分別提出具體監管指標體系.本文的研究工作是生態保護在環境管理方面的一項制度創新,其目的是鞏固區域生態安全屏障,滿足人民群眾對優美生態環境的基本要求,以促進經濟、社會與資源和環境保護協調發展[7-8].

1 吉林省自然環境條件概況

吉林省位于121°38′~131°19′E,40°50′~46°19′N之間,土地面積19.1萬km2,處于東北亞幾何中心地帶.吉林省地形地勢差異明顯,由東南向西北傾斜,呈東南高、西北低的特征.依據吉林省地貌特點、典型生態系統分布特征,吉林省大體可分為東部長白山地生態區、中部臺地生態區、西部低平原生態區等三大生態區[12].

東部長白山地生態區是大長白山核心區域,是全省生態安全的根本所在.該區屬溫帶濕潤的針闊混交林氣候帶,與同緯度其他區域相比,該區降水最多,因此水資源豐富,是三江(松花江、圖們江、鴨綠江)發源地;區域山地海拔多在1 000 m以上,森林覆蓋率超過85%,是國家“兩屏三帶”為主體的生態安全戰略格局中“東北森林帶”的重要組成部分.豐富的森林資源和優越的氣候條件,為動植物提供了良好的棲息環境,使得該區成為我國乃至世界的重要生物多樣性保護區域.

中部臺地生態區是松嫩平原的中心地帶,區內耕地面積高達75%以上,是吉林省的主要糧食產區,也是我國重要的商品糧基地之一.該區屬溫帶亞濕潤森林草原氣候,地勢略有起伏,土壤結構良好、肥力較高,是世界上為數不多的黑土地帶之一;此外,該地區年降水量達500~600 mm,雨熱同季,是世界三大黃金玉米帶之一.地區內人口眾多,是吉林省主要的城市分布集中區域.

西部低平原生態區是科爾沁草原的重要組成部分,區內鹽堿濕地眾多,是我國鹽堿土集中分布的地區之一,生態環境較為敏感脆弱,但適宜于發展特色產業,是吉林省重要的糧食產區、能源基地和淡水魚產地.該區地形平坦、海拔較低,黑鈣土為地帶性土壤,濕地、沼澤、湖泊眾多;屬溫帶亞濕潤草甸草原氣候區,春季少雨多風;最大特點是降水量小蒸發量大,年蒸發量達降水量的4倍.

2 研究方法

2.1 生態保護紅線的劃定

生態保護紅線劃定須嚴格遵循科學性、整體性、協調性、動態性原則,采取自上而下和自下而上相結合的方式,經開展生態評估、校驗劃定范圍、確定紅線邊界、形成劃定成果、開展勘界定標等程序,由生態環境部會同有關部門將各省(區、市)生態保護紅線劃定方案報國務院審批后,由各省(區、市)人民政府發布實施[4].

2.2 生態評估理論基礎

2.2.1 生態敏感性評價

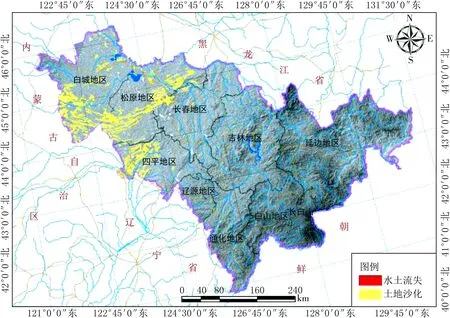

結合吉林省生態分區進行環境敏感性評估,在西部地區主要針對土地沙化和鹽漬化,中部和東部地區主要針對水土流失;評估方法選用模型法,選取每種敏感性評估的關鍵因子,利用GIS將各關鍵因子分布圖進行空間疊加分析,依據《生態保護紅線劃定指南》中確定的各敏感性等級標準,重點識別各敏感性評估中的極敏感區.

本次研究中水土流失敏感性評估的關鍵因子是降雨侵蝕力、坡度坡長、土壤可蝕性和植被覆蓋度;土地沙化敏感性評估的關鍵因子是起沙風天數、土壤質地、干燥度指數和植被覆蓋度;鹽漬化敏感性評估的關鍵因子是蒸發量/降雨量、地下水礦化度、地下水埋深和土壤質地[13-14].吉林省生態敏感性評估中極敏感區分布見圖1.

圖1 吉林省生態系統極敏感區分布示意圖

2.2.2 生態系統服務功能重要性評價

生態系統服務功能重要性評價尚無統一的方法,但模型法和凈初級生產力(NPP)法應用較為普遍.其中,模型法所需參數較多,對數據需求量較大,準確度較高;NPP法以NPP數據為主,參數較少,操作較為簡單,但適用范圍具有地域性且準確性較低.《生態保護紅線劃定指南》中并沒有要求各地在進行生態系統服務功能重要性評價中必須采取某種方法,但鑒于國家發展改革委在資源環境承載力評估中使用的方法為模型法,為保持評估結果的一致性,建議各地優先使用模型法[4].同時,為提高評估結論的準確性以及與實地的相符性,評估方法的參數選取可在評估過程進行適當調整和細化,盡可能采用國內權威的、分辨率更高的基礎數據.評估結果還需根據實地觀測、調查結果進一步校驗[4].

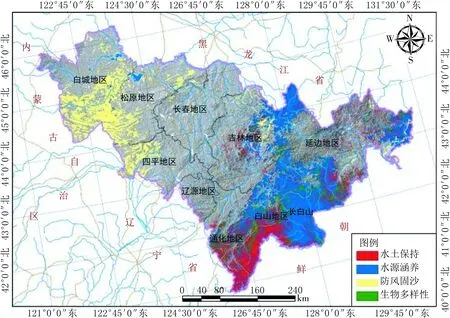

本研究中生態系統服務功能重要性評價以模型法為主,其中水源涵養功能采用水量平衡方程來計算水源涵養量,水土保持功能采用修正的通用水土流失方程的水土保持服務模型開展評價,防風固沙功能采用修正的風蝕方程計算防風固沙量,生物多樣性維護功能采用NPP法同時參考現有保護區的分布情況[13-14].吉林省生態系統服務功能評價中的極重要區分布見圖2.

3 吉林省生態保護紅線分布格局特征及監管體系現存問題

3.1 生態保護紅線分布格局特征

生態保護紅線劃定過程復雜、審查嚴格,目前吉林省政府尚未正式公布吉林省生態保護紅線劃定結果,但通過對吉林省生態系統服務功能極重要區和生態環境極敏感區的識別,并結合各類保護地分布,與相關規劃銜接后,可初步識別吉林省生態保護紅線分布空間格局特征:“東屏西帶、中部多點,山水連通、相融共生”.

“東屏”為東部長白山生態屏障,是我國東北森林帶的重要組成部分,依據山形走勢,以森林生態系統為主,突出大江大河的源頭區保護,主要生態功能是水源涵養、生物多樣性維護和水土保持.

“西帶”為西部松嫩平原上的草原濕地恢復帶,以河湖濕地及草地為主,突出重要鳥類棲息地的保護,主要功能是生物多樣性維護、洪水調蓄和防風固沙,對土壤鹽漬化和土地沙化較為敏感.

圖2 吉林省生態系統服務功能極重要區分布示意圖

“中部多點”指中部地區是吉林省乃至我國的重要糧食生產地,其生態保護紅線主要為各類點狀分布的禁止開發區和其他保護地.

“山水連通、相融共生”指生態保護紅線劃定過程中堅持“山水林田湖草”是一個生命共同體,重點保護生態系統服務功能,保持生態系統的完整性、系統性和連通性,維護區域生態安全.

3.2 現行管理體系與生態保護紅線嚴守要求的差距

3.2.1 生態保護紅線的嚴守要求

2017年2月,中辦、國辦針對“生態保護紅線”,從“劃定”與“嚴守”兩個方面,闡釋了國家層面的核心要義和頂層設計[15],提出從確保生態保護紅線的優先地位、嚴格管控、大力補償、積極保護、加快修復、全面監管、強化執法、終身追責等多方面,建立健全“嚴守生態保護紅線”制度體系,做到“落實地方各級黨委和政府主體責任,強化生態保護紅線剛性約束,形成一整套生態保護紅線管控和激勵措施”[16].

3.2.2 現行管理體系的薄弱環節

2015年新修訂的《環境保護法》確立了生態保護紅線的法律地位,但是在具體實施中,尚存諸多障礙,制約了生態保護紅線制度持續有效地發揮作用.

(1) 缺乏專項法律法規.2015年新修訂的《環境保護法》原則性地確立了生態保護紅線的法律地位,但在實際工作中,不具備可操作性,更不能落地實施[17].無論是國家層面還是各級地方層面,關于生態保護紅線具體的法律法規及相應的配套政策和管理辦法尚存空白,尤其無明確的生態保護紅線管控辦法,極大制約了生態保護紅線制度作用的發揮[18].

(2) 紅線區域“落地”難.雖然《生態保護紅線劃定指南》明確了生態保護紅線劃定過程,但其規定的“科學評估”涉及多個生態模型,過程復雜、參數可選,最終得到的評估范圍可識別出區域的生態系統服務功能極重要區和生態環境極敏感區,這兩個區域疊加后須與現有各類保護地進行范圍校驗、與各類規劃數據銜接后,再與地方政府反復協商.在這個過程中規劃數據缺失、年限不統一、各類保護地邊界變動、矢量數據坐標系不同等等,都嚴重影響紅線區域的確定,更不能準確“落地”[19].

(3) 現行管理體制與紅線管控需求矛盾.生態保護紅線強調將“山水林田湖草”視為一個生命共同體,突出生態系統的完整性、連通性.而我國現有的環境管理體制是以林、草、濕、耕、水等單一的環境要素為管理對象,如水利管“水”、林業管“森林”、畜牧管“草”等,分多部門進行管理,各部門各自為政.針對同一區域的生態保護紅線無法建立協調統一的工作機制,更無法建立有效的問責和執法機制,嚴重制約了生態保護紅線制度的真正發揮[18-19].

(4) 相關配套保障措施尚屬空白.生態保護紅線的最終落地,并持續有效地發揮作用,需要有完備的規劃體系、補償措施、監管辦法、問責機制等一系統嚴密的配套措施作為保障,尤其是制定與生態保護紅線的生態區位特征、主導服務功能地位、生態安全關聯程度等相匹配的評估標準、管控要求和補償機制,以實現差別化、精細化管理[3,18].任何一個保障措施的缺失都會影響生態保護紅線制度的有效落實[3,18].

4 分區建立吉林省生態保護紅線監管指標體系

4.1 生態保護紅線監管指標體系

4.1.1 監管框架

根據生態保護紅線區域“面積不減少、性質不改變、功能不降低”的原則,確定生態保護紅線監管的具體內容:

面積不減少:重點監管紅線范圍內可能造成生態損害、環境污染、植被破壞等現象的人類干擾活動,如采礦探礦、能源開發,旅游設施、基礎設施建設,興建養殖場、開墾農田等;尤其是在現行法律法規中明確禁止的人類活動,如在自然保護區核心區和緩沖區內興建工礦企業.

性質不改變:強調紅線范圍內土地用途的穩定性,禁止將生態用地轉變為農業用地和大規模的城市開發用地,即禁止森林、草地、濕地等自然生態系統類型的隨意改變,并保證其空間格局的穩定,夯實區域生態安全基礎.重點監管紅線范圍內自然生態系統類型、分布格局和轉化特征.

功能不降低:強調保證紅線范圍內自然生態系統性質不改變的同時質量不斷提高,對于生態敏感脆弱區,不斷提升其生態系統質量,改善退化的生態系統結構,維護區域生態安全.生態系統質量監管主要針對紅線范圍內的森林、草地、濕地等自然生態系統的質量,如植被覆蓋度、凈初級生產力等;生態系統服務功能監管主要是針對區域生態系統的主導服務功能(一個區域的生態系統主導服務功能可以是一個也可以是多個),如西部地區主要是生物多樣性維持、防風固沙功能,中部地區主要是土壤保持功能,東部地區主要是生物多樣性維持、水源涵養、土壤保持功能;對于生態敏感脆弱區,監管內容同樣要結合區域生態特征,如西部地區主要是土壤鹽漬化、土地沙化,中部和東部地區主要是水土流失.

4.1.2 生態保護紅線監管指標體系建立

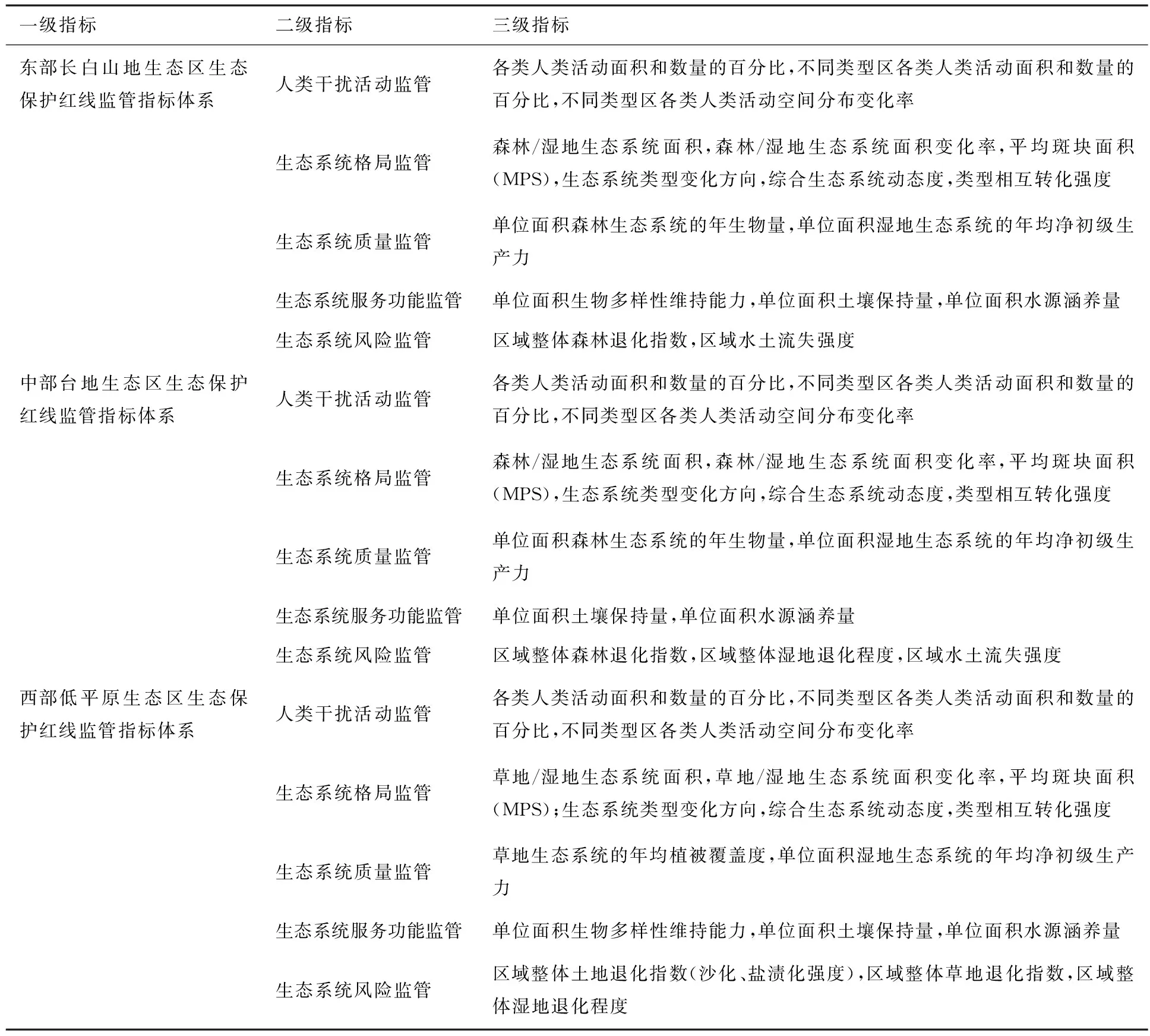

依據生態保護紅線管理目標和監管內容,分東部長白山地生態區、中部臺地生態區、西部低平原生態區等三個生態區,分別建立生態保護紅線監管的指標體系,重點關注人類活動和區域生態安全,同時考慮生態系統的格局、質量和服務功能,共計5個方面,具體見表1.

(1) 人類干擾活動監管指標體系:參考《自然保護區人類活動遙感監測技術指南(試行)》,確定生態保護紅線范圍內人類干擾活動監管指標.包含3個方面的指標:各類人類活動面積和數量的百分比、不同類型區各類人類活動面積和數量的百分比、不同類型區各類人類活動空間分布變化率.其中,人類活動主要包括工礦、采石場、能源設施、旅游用地、交通設施、人工設施、養殖場、農田、居民點及其他等人類行為,共10類.

(2) 生態系統格局監管指標體系:主要是針對紅線范圍內森林、草地、濕地等自然生態系統在空間上的分布特征和數量上的比例狀況等,選取森林、草地、濕地等自然生態系統面積、構成比例、變化率、類斑塊平均面積等,并分析不同類型生態系統變化方向、相互轉化強度、綜合生態系統動態度等.

(3) 生態系統質量監管指標體系:主要針對紅線范圍內的森林、草地、濕地自然生態系統質量進行時空動態變化監管,如森林生態系統的年生物量、濕地生態系統的年均凈初級生產力、草地生態系統的年均植被覆蓋度等.

(4) 生態系統服務功能監管指標體系:依據不同生態區生態系統主導服務功能而定,如西部低平原生態區主要是生物多樣性維持、防風固沙功能,中部臺地生態區主要是土壤保持功能,東部長白山地生態區主要是生物多樣性維持、水源涵養、土壤保持功能.

(5) 生態風險監管指標體系:生態風險監管主要針對紅線范圍可能發生的生態環境問題,如土地退化、草地退化、森林退化、濕地退化、水土流失等.

表1 各生態區的生態保護紅線監管指標體系

4.2 生態保護紅線監管體系建設措施建議

4.2.1 政策法律體系建設措施

根據2017年2月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《關于劃定并嚴守生態保護紅線的若干意見》中的“第十五條建立考核機制”“第十六條嚴格責任追究”和“第十八條完善政策機制”,盡快完善生態保護紅線相關政策法律體系建設.具體建議如下:

以吉林省地方規章的形式,出臺生態保護紅線管理條例,規范并明確生態保護紅線具體管控要求,加快制定關于評估識別出的生態系統服務功能的極重要區和生態敏感評價的極敏感區等“保護空白區”的管理辦法或條例;明確生態保護紅線的責任主體,實行“一把手”負總責,各成員單位要按照工作職責、執法范圍,嚴格監管、相互配合,共同推進生態保護紅線的確界、調整、管理、評估等工作.將生態保護紅線監管評估結果納入各級黨政領導干部的綜合考核評價體系;同時健全責任考核體系,建立終身責任追究制度,將生態紅線管控成效作為政府行政問責的重要內容,對造成生態環境破壞嚴重、形成較大社會影響、群眾反映強烈的案例,終身追究相關人員責任,切實增強生態紅線的剛性.

4.2.2 組織保障體系建設措施

從生態系統的系統性、完整性、連通性考慮,改變現行的分割式、分塊式生態管理模式,建立一個部門對一個區域內的生態保護紅線實施統一監管.根據《關于劃定并嚴守生態保護紅線的若干意見》中的“第七條明確屬地管理責任”“第八條確立生態保護紅線優先地位”和“第十七條加強組織協調”,對生態保護紅線的組織管理責任明確要求.具體如下:

建議縣級以上人民政府負責本轄區的生態保護紅線管理,承擔生態保護紅線區域的保護和恢復,指導和監督相關責任單位落實生態保護責任.各級環境保護行政主管部門對生態保護紅線區域實施統一監督管理,負責綜合評估區域人類干擾活動強度和生態系統格局、質量、主要服務功能、生態風險等變化情況,并會同相關部門組織開展成效考核.縣(市)級以上人民政府可依據本行政區內生態紅線主導生態功能、敏感脆弱性、保護與管理目標制定本區生態紅線環境準入負面清單,明確提出禁止準入的行業或者建設項目目錄,實行嚴格的生態紅線區域建設項目環境準入管理[19].

4.2.3 技術支持體系建設措施

根據《關于劃定并嚴守生態保護紅線的若干意見》中的“第十二條建立監測網絡和監管平臺”“第十三條開展定期評價”和“第十四條強化執法監督”,要求加快推進建立全天候全方位的生態保護紅線監管體系.具體如下:

加快推進建立吉林省全天候全方位的生態保護紅線監管體系.首先定期通過低分辨率遙感衛星獲取遙感影像,經自動篩查,提取生態環境變化區域;再利用高分辨率影像數據進行詳細對比分析,確定生態環境變化區域;最后告知變化區域責任部門,進行實地核查,建立“巡查—詳查—核查”的天地一體化監管模式,對生態保護紅線區域進行全天候、全方位的動態變化比對監控,及時掌握紅線區各類人類活動,尤其不符合紅線規定的人類活動,應即刻采取法律或行政措施[18,20].

5 結論與展望

本文以吉林省生態保護紅線為研究范圍,通過查找現行管理體系與嚴守生態保護紅線之間的差距,分區域建立了生態保護紅線監管指標體系,得出以下結論:

(1) 生態保護紅線劃定過程復雜、審查嚴格,目前吉林省政府尚未正式公布吉林省生態保護紅線劃定結果.本文依據吉林省地貌及氣候特點、典型生態系統分布格局及生態區位,確立了東部長白山地生態區、中部臺地生態區、西部低平原生態區的生態特征及主要問題,利用生態系統服務功能重要性評價和生態敏感性評價結果,結合現有各類保護地分布,吉林省生態保護紅線分布空間格局特征為:“東屏西帶、中部多點,山水連通、相融共生”.

(2) 依據吉林省一級生態區分布,根據生態保護紅線管控目標“生態功能不降低、面積不減少、性質不改變”,提出并建立了吉林省東、中、西分區的生態保護紅線監管指標體系,重點關注人類活動和區域生態安全,同時考慮生態系統的格局、質量和服務功能;為保障生態保護紅線監管指標體系的執行,提出了吉林省生態保護紅線監管體系建設具體措施,包括政策法律體系建設措施、組織保障體系建設措施和技術支持體系建設措施.

吉林省生態保護紅線劃定工作仍在優化調整中,國家和地方生態保護紅線的管控辦法尚未出臺,生態保護紅線制度尚未成熟,其監管體系仍需要不斷完善,指標體系需進一步實例驗證.建議下一步的研究重點為:

(1) 從生態系統的完整性、連通性、系統性考慮,按照“多規合一”“劃管結合”思路,設立跨部門的生態保護紅線劃定與監管領導小組和工作組,充分發揮各部門的主觀能動性,形成協調統一的工作機制.

(2) 依據2017年2月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《關于劃定并嚴守生態保護紅線的若干意見》,按照事前、事中、事后的全過程管理方式,積極推動建立生態保護紅線區“天地一體化”的監管體系,加快健全嚴守生態保護紅線的配套措施,如生態保護紅線管理辦法、績效考核辦法和生態補償辦法等.

(3) 加大生態保護紅線相關知識的宣傳教育力度,促使全社會各個階層積極主動地加入到生態保護紅線劃定與嚴管工作中,最重要的是消除領導者生態保護阻礙經濟發展的錯誤觀念,使其認識到“綠水青山就是金山銀山”.