探析空間設(shè)計(jì)意念的傳遞

摘? 要:在空間設(shè)計(jì)的過(guò)程中,設(shè)計(jì)者能通過(guò)空間營(yíng)造出某種意念,而觀者能在空間中接收到設(shè)計(jì)者想要傳達(dá)的意念。空間作為設(shè)計(jì)者和觀者溝通的媒介是意識(shí)形態(tài)的載體。借助“意念”概念對(duì)安藤忠雄“光之教堂”“水御堂”及“和美術(shù)館”進(jìn)行分析,探討和推論空間設(shè)計(jì)中意念的傳達(dá),有助于在解讀和認(rèn)識(shí)上有所創(chuàng)新和發(fā)現(xiàn)。

關(guān)鍵詞:空間;感知;意念;傳遞;邏輯

一、引言

“意念”屬于意識(shí)層面的概念,空間和意念之間由感知系統(tǒng)作為中介。人的身體是接收器,通過(guò)感知系統(tǒng)不斷地接收外部信號(hào),然后變成“內(nèi)在”意識(shí)。設(shè)計(jì)者將“內(nèi)在”意識(shí)轉(zhuǎn)化并向外賦予空間,使空間承載特定的意識(shí)形態(tài)。觀者進(jìn)入空間,通過(guò)身體接收器,接收空間意念的信號(hào),變成自己的“內(nèi)在”意識(shí),從而使設(shè)計(jì)者和觀者的意識(shí)重疊,實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)者意念向觀者的傳遞。

二、光之教堂、水御堂及和美術(shù)館的意念傳達(dá)

(一)光之教堂的“光的十字”

光之教堂(光的教會(huì))是安藤忠雄“教堂三部曲”(風(fēng)之教堂、水之教堂、光之教堂)中最為著名的一座,竣工于1989年。光之教堂的建設(shè)沒(méi)有太高的預(yù)算,甚至教堂內(nèi)的桌椅也是由制作清水混凝土的模板拆卸后加工制造的。但這沒(méi)有因預(yù)算不足而影響光之教堂的空間營(yíng)造。

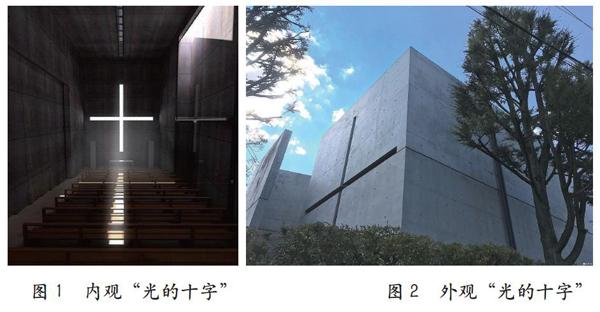

光之教堂是一個(gè)約113平米的方形盒子,被一片傾斜15°完全獨(dú)立的墻體切割成大小兩部分,空間塊面簡(jiǎn)潔,大的為教堂主體,小的為教堂主入口。進(jìn)入教堂主體,正對(duì)的墻體便是著名的“光的十字”。(如圖1、圖2)建筑內(nèi)部幽暗,水平和垂直方向的兩道開(kāi)口形成的十字成為信眾視線的聚焦點(diǎn),也是密閉內(nèi)部空間與外部直接溝通的通道。光之教堂沒(méi)有使用傳統(tǒng)的宗教樣式,而是在更為純粹的空間內(nèi)凸顯“十字”宗教符號(hào)。此十字符號(hào)是墻體的負(fù)形,是抽象和虛空的“光的十字”。光通過(guò)“十字”進(jìn)入室內(nèi),幽暗的空間被光暈染。信眾向光而坐,隔絕外界的雜念和紛擾,沐浴著光傳遞的神圣之感,專注于內(nèi)心。

光之教堂的營(yíng)造體現(xiàn)教堂空間的功能本質(zhì)。安藤忠雄通過(guò)對(duì)教堂功能本質(zhì)的深入理解,拋開(kāi)傳統(tǒng)宗教建筑樣式的外在形式,將功能本質(zhì)賦予空間。“光之十字”除了是宗教符號(hào),還是黑暗狹小空間神圣意念的傳遞之源。信眾在空間中感知宗教的神圣之感,實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)師通過(guò)空間對(duì)觀者的意念傳遞,達(dá)到空間營(yíng)造的目的。

(二)水御堂蓮池入口的意念傳達(dá)

與“教堂三部曲”不同,水御堂是為東方禪宗服務(wù)的,安藤忠雄深入探問(wèn)東方的宗教文化。日本傳統(tǒng)佛教建筑樣式深受中國(guó)影響,如以木材作為主要建筑材料、斗拱結(jié)構(gòu)形式、大屋頂、對(duì)稱中正等。但安藤用現(xiàn)代的建筑語(yǔ)言去表現(xiàn)東方禪宗建筑深邃的內(nèi)涵,體現(xiàn)禪宗的本質(zhì)。

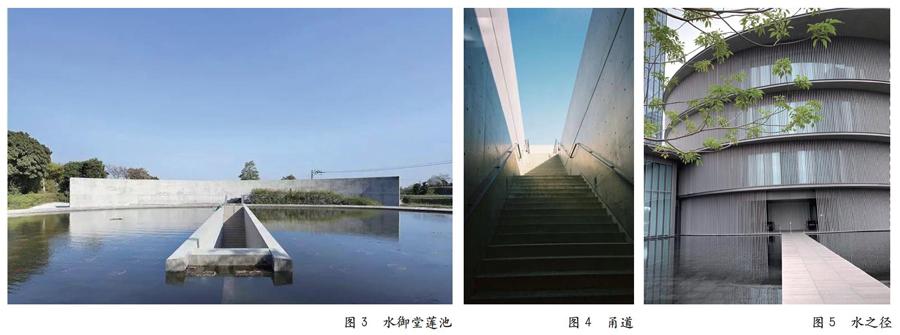

水御堂建于山坡之上,主體建筑并沒(méi)有像傳統(tǒng)寺廟一樣立于山腰,而是一半埋在地底,一半露于地表。水御堂屋頂是長(zhǎng)軸40米、短軸30米的橢圓形蓮池。蓮池正中是一條甬道,將蓮池一分為二,沿甬道拾級(jí)而下進(jìn)入大殿。拾級(jí)而下,水平視線逐漸接近蓮池,與水面平行,感受水面的平靜和偶被風(fēng)吹起的漣漪,人最終消失在蓮池中(如圖3)。在一路向下的過(guò)程中,兩側(cè)墻體相對(duì)上移,抬頭只有天空,一路光線逐漸變?nèi)酰敝镣耆璋怠_@段路程足夠長(zhǎng),來(lái)訪者能平緩地完成視覺(jué)上的暗適應(yīng),同時(shí)人心也從外部的嘈雜進(jìn)入寧?kù)o的內(nèi)觀(如圖4)。

禪宗經(jīng)典《壇經(jīng)》中,六祖用了10個(gè)字來(lái)概括其宗旨:先立無(wú)念為宗,無(wú)相為體。水御堂不住于“傳統(tǒng)禪宗建筑樣式”的相,信眾沿弧形墻、腳踏小石路來(lái)到蓮池上方,眼前只見(jiàn)天地。蓮池在地表,蓮花是佛法的象征,遵循著自然的盛開(kāi)與凋零,體現(xiàn)著萬(wàn)物運(yùn)行的規(guī)律;同時(shí),蓮池又作為水御堂的屋頂,水御堂的鼎盛香火和信眾對(duì)佛法的探尋作為根基供養(yǎng)著佛法之花。從蓮池正中向下進(jìn)入的方式,既是對(duì)佛教原理的探尋,也是往下內(nèi)觀的過(guò)程,謂之“水中涅槃”。觀者通過(guò)與建筑的互動(dòng),感受空間傳遞的意念,從而接收到設(shè)計(jì)者的意念,完成設(shè)計(jì)者與觀者之間的溝通。

(三)和美術(shù)館的意念傳達(dá)

和美術(shù)館位于廣東順德,是由家族設(shè)立的非營(yíng)利民營(yíng)美術(shù)館,于2020年10月正式對(duì)外開(kāi)放。安藤忠雄在設(shè)計(jì)和美術(shù)館時(shí)談道:“我希望將中國(guó)南部地區(qū)延續(xù)千年的多樣文化融合在一起,并探討一種獨(dú)屬于嶺南地區(qū)的建筑形式。”

安藤?gòu)膸X南傳統(tǒng)的水邊小宅汲取靈感,以簡(jiǎn)單的圓形、方形作為建筑主體,中心是層層挑空的圓筒狀律動(dòng)建筑,親水平臺(tái)于建筑前側(cè)環(huán)繞,建筑外圍是開(kāi)放式花園。在體現(xiàn)嶺南園林求實(shí)兼蓄、精巧秀麗的獨(dú)特風(fēng)格方面,安藤通過(guò)開(kāi)放式花園內(nèi)或成組平行、或相互交錯(cuò)的單片墻體使花園呈現(xiàn)在視線上通透,在實(shí)質(zhì)構(gòu)建中達(dá)到圍合的效果。親水平臺(tái)環(huán)繞于建筑前側(cè),“水之徑”橫跨親水平臺(tái),成為開(kāi)放式花園進(jìn)入建筑內(nèi)部的唯一通道。獨(dú)自行走于1.5米左右的“水之徑”,清風(fēng)徐來(lái),兩側(cè)是微風(fēng)吹拂的水面,前面是層層外挑展開(kāi)、動(dòng)態(tài)均衡的建筑主體。置身于安藤營(yíng)造的園林,人在水中央,猶如置身嶺南園林,行走于橋廊堤欄之上(如圖5)。

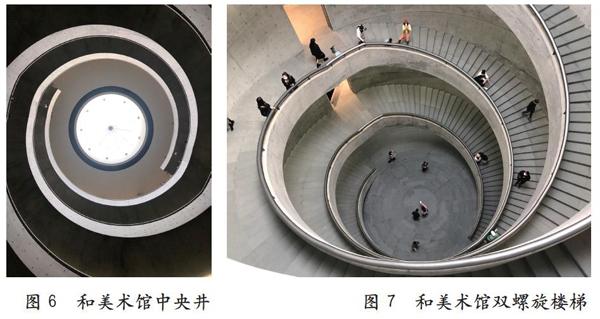

和美術(shù)館的“和”除了體現(xiàn)在建筑與外部自然的和諧,還體現(xiàn)在“和”的意念與建筑主體的融合。建筑主體為五層圓環(huán)疊加的建筑,并非穩(wěn)定的同心圓。每一層圓以一定的偏心率由下往上逐漸擴(kuò)大,圓的中心由雙螺旋樓梯構(gòu)成中空中庭。由中庭底部往上看,是由雙螺旋樓梯欄板構(gòu)成的律動(dòng)均衡螺旋,展現(xiàn)著建筑韻律的和諧(如圖6)。從螺旋樓梯上部往下看,圍繞螺旋樓梯行走的參觀者,如灑落在雙螺旋上的彈珠,成為律動(dòng)雙螺旋樓梯中跳躍滑動(dòng)的點(diǎn),隨機(jī)出現(xiàn)的參觀者也反過(guò)來(lái)增添了建筑生命力(如圖7)。中庭為建筑的內(nèi)圓,展覽空間為外圓,展覽空間圍繞中空中庭展開(kāi)。中庭的動(dòng)與展覽空間的靜相統(tǒng)一,構(gòu)成這個(gè)筒型建筑主體。中庭的動(dòng)與展覽空間的靜調(diào)和兼容,是“和”意念的另一種體現(xiàn)。

除了以上談及的建筑與外部自然的和諧以及建筑主體自身的和諧外,和美術(shù)館還體現(xiàn)了空間內(nèi)人與人之間的協(xié)和。在中庭雙螺旋樓梯處,每一位參觀者都能在空間中尋得自己的一方天地。無(wú)論是由下往上看,還是由上往下看,參觀者相互點(diǎn)綴在對(duì)方的畫(huà)面中,卻又互不打擾。有如萬(wàn)神廟,天光從頂部中央井投入,天光暈染著細(xì)膩的清水混凝土墻,光影隨太陽(yáng)入射角的移動(dòng)而移動(dòng)。自然、建筑和人共存,每一刻的光影、建筑的每一處、每一位參觀者都參與共同構(gòu)建著獨(dú)一無(wú)二又和諧統(tǒng)一的時(shí)空,體現(xiàn)著嶺南文化的包容精神、“和”的精神。

三、探析空間意念傳達(dá)

(一)空間意念的研究意義

空間設(shè)計(jì)除了滿足居住和防御最基礎(chǔ)的生存需求外,還需要滿足社會(huì)意識(shí)形態(tài)的需求。對(duì)安藤忠雄光之教堂、水御堂及和美術(shù)館的空間意念分析,可以看到,安藤忠雄善于通過(guò)感知并提取文化本質(zhì),將文化本質(zhì)提煉為意念,并通過(guò)理性手段將意念轉(zhuǎn)化為空間構(gòu)筑,從而使意念融入空間,空間反映意念。當(dāng)意念注入空間,觀者在空間中“閱讀”空間時(shí),似感受到建筑的生命脈沖,使建筑有了生命。研究空間意念的傳達(dá)對(duì)推動(dòng)空間設(shè)計(jì)的感知、情感傳達(dá)的理論研究有一定的意義。

(二)意念傳達(dá)方法初探

人行走于空間之中,空間是動(dòng)態(tài)的,人的意識(shí)狀態(tài)也是復(fù)雜的,如柏格森所說(shuō),意識(shí)狀態(tài)總是彼此相續(xù),而且各種意識(shí)狀態(tài)還往往互相滲透、彼此交融,每個(gè)當(dāng)下的狀態(tài),既包含著過(guò)去,亦包含著未來(lái),所有這些狀態(tài)匯集在一起,構(gòu)成某種“有機(jī)的整體性”(tolitéta organique)[1]。既然空間是自由的,意識(shí)也是自由的,那兩者之間究竟是通過(guò)怎樣的聯(lián)系產(chǎn)生了“設(shè)計(jì)者能通過(guò)空間營(yíng)造某種意念,而觀者能在空間中接收到設(shè)計(jì)者想要傳達(dá)的意念”,以及實(shí)現(xiàn)這意念的重合呢?如此說(shuō)來(lái),設(shè)計(jì)者和觀者意念的重合必定存在規(guī)律。

人們普遍認(rèn)為經(jīng)驗(yàn)科學(xué)和論證科學(xué)是兩種不同的認(rèn)識(shí)世界的方式,分別側(cè)重于全局感知和線性邏輯。中國(guó)文化特別注重“感知”,當(dāng)“感知”變成“認(rèn)知”,多維變成線性,文化的寬度窄化了許多。中國(guó)文化有良好的感知和情感基礎(chǔ),但由于感知和情感屬于個(gè)人體驗(yàn),不利于闡述和傳播,而富有邏輯性的理論有利于復(fù)制、傳播和發(fā)展。因此,通過(guò)“內(nèi)觀外感”感知意念,再運(yùn)用邏輯語(yǔ)言對(duì)空間與意念傳達(dá)的規(guī)律進(jìn)行表達(dá),可作為意念傳達(dá)方法理論形成的途徑。

1.“形”與“象”

筆者嘗試將漢語(yǔ)里的“形象”拆分為“形”和“象”。“形”作為客觀存在的事物,“象”作為人通過(guò)感知系統(tǒng)知覺(jué)并在人腦中形成對(duì)客觀存在的個(gè)體認(rèn)知。由于個(gè)人心理結(jié)構(gòu)及認(rèn)知背景的差異,面對(duì)同一事物,每個(gè)人腦中產(chǎn)生的“象”不盡相同。而空間意念傳達(dá)的目的是在個(gè)人心理結(jié)構(gòu)及認(rèn)知背景存在差異的眾多觀者中傳遞的較為一致的“象”。

以展示空間為例,設(shè)計(jì)者營(yíng)造出“形”,使觀者腦中產(chǎn)生“象”。“象”的“植入”(此文的“植入”不存在褒貶之意)是設(shè)計(jì)的目的之一。設(shè)計(jì)者通過(guò)展示空間的“形”(此文的“形”,并非單指目之所及的物,還包括物的敘事架構(gòu))的塑造,在觀者的腦中植入較為一致的“象”(此處的“象”,并非單指確切統(tǒng)一的認(rèn)知觀念,也可以是觸發(fā)思考的觀念),從而達(dá)到設(shè)計(jì)目的。“形”是“象”的承載與傳播媒體,意念空間是設(shè)計(jì)者對(duì)某個(gè)群體概念化空間的呈現(xiàn)[2]。

2.感知系統(tǒng)與意識(shí)

“象”的生成除了有“形”的前提外,還需要感知系統(tǒng)的參與。感知,即意識(shí)對(duì)內(nèi)外界信息的覺(jué)察、感覺(jué)、注意、知覺(jué)等一系列過(guò)程。設(shè)計(jì)者運(yùn)用感知系統(tǒng)規(guī)律設(shè)計(jì)出“形”,觀者在“形”中通過(guò)感知系統(tǒng)獲得“象”。“形”作為設(shè)計(jì)者與觀者之間的溝通橋梁,達(dá)成“象”的共鳴。有如,作者運(yùn)用語(yǔ)言文字形成著作,讀者通過(guò)閱讀著作傾聽(tīng)作者的聲音,引起共鳴,引發(fā)思考。

觀者置身空間之中,空間意念接收的過(guò)程除了運(yùn)用閱讀著作時(shí)的視覺(jué)、聽(tīng)書(shū)時(shí)的聽(tīng)覺(jué)以外,還會(huì)使用嗅覺(jué)、味覺(jué)、觸覺(jué),甚至聯(lián)覺(jué)。除此之外,我們的認(rèn)知是被身體及活動(dòng)的方式塑造出來(lái)的,心理學(xué)中一個(gè)新興領(lǐng)域——具身認(rèn)知,或許是一個(gè)探析身體、意識(shí)、空間關(guān)系的突破口。具身認(rèn)知(embodied? cognition)也譯作“涉身”認(rèn)知,主要指在認(rèn)知過(guò)程中,身體感受發(fā)揮主要作用,即人的認(rèn)知是通過(guò)身體的體驗(yàn)及活動(dòng)而形成的[3]。觀者通過(guò)具身認(rèn)知對(duì)空間信息進(jìn)行提取,并對(duì)提取的信息通過(guò)個(gè)體認(rèn)知進(jìn)行加工,形成對(duì)該“形”的“象”。設(shè)計(jì)者與觀者“象”的重合,體現(xiàn)了二者感知系統(tǒng)信息提取規(guī)律及個(gè)體認(rèn)知的共性。一個(gè)成功傳達(dá)空間意念的設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)者應(yīng)深諳感知系統(tǒng)信息提取及認(rèn)知規(guī)律,但目前有關(guān)感知系統(tǒng)信息提取與空間生成關(guān)系的研究還不夠深入,意念與空間的轉(zhuǎn)化仍停留在只可意會(huì)不可言傳的階段。為了進(jìn)一步探究空間意念的傳達(dá)規(guī)律,今后可嘗試從具身認(rèn)知視角探尋空間與意念的邏輯關(guān)系。

3.敘事空間與情感起伏曲線

在觀展過(guò)程中觀者行走于“形”中,如果將觀者行走過(guò)程中所觀的每一節(jié)點(diǎn)的“形”比作電影中的幀,電影中一幀幀的畫(huà)面串聯(lián)成故事。那么展示空間中“形”的串聯(lián)生成“象”的串聯(lián),最終形成故事。而“象”的串聯(lián)過(guò)程伴隨著情感的產(chǎn)生和起伏。

因此,設(shè)計(jì)者與觀者之間除了“形”這一可見(jiàn)的“橋梁”外,還有牽引故事發(fā)展的情感起伏曲線。情感起伏曲線作為故事?tīng)恳木€索之一,貫穿于設(shè)計(jì)者的“象”譯化成“形”、觀者又從“形”感知“象”的過(guò)程中。“形”和“情感”作為設(shè)計(jì)者和觀者溝通的中介,承載著兩者之間的述說(shuō)和傾聽(tīng)。

然而,感知系統(tǒng)具體是如何與“形”產(chǎn)生互動(dòng),空間是如何產(chǎn)生“情感”這一故事?tīng)恳€索的?感知是否存在邏輯?各個(gè)情緒節(jié)點(diǎn)之間又是如何銜接和過(guò)渡的?節(jié)點(diǎn)與節(jié)點(diǎn)之間是什么,有如一呼一吸之間的“空”嗎?“空”又是什么?是空間“場(chǎng)”里的“氣”嗎?帶著這一系列的疑問(wèn),甚至?xí)至殉龈嗟囊蓡?wèn),針對(duì)設(shè)計(jì)者“形”的塑造與觀者“象”的獲取之間,究竟進(jìn)行了怎樣的信息交換,有待進(jìn)一步探討和研究。

四、結(jié)語(yǔ)

空間感知、意念傳達(dá)研究起步晚,相關(guān)文獻(xiàn)數(shù)量較少,然而它對(duì)今天的設(shè)計(jì)體系發(fā)展又是如此重要。因此,對(duì)空間設(shè)計(jì)體系中感知、意念傳達(dá)的研究不能中斷,可結(jié)合傳播學(xué)、心理學(xué)、符號(hào)學(xué)、環(huán)境行為學(xué)等領(lǐng)域的研究成果,對(duì)空間與意念傳達(dá)的關(guān)系進(jìn)行邏輯分析。空間意念傳達(dá)的理論后續(xù)可嘗試通過(guò)深入探析“形”與“象”的轉(zhuǎn)譯規(guī)律、感知系統(tǒng)與意識(shí)形成的邏輯關(guān)系、敘事空間與情感起伏曲線的營(yíng)造方法,從理性與感性的雙重視角,將科學(xué)與藝術(shù)理論結(jié)合,對(duì)其規(guī)律作邏輯化研究,形成關(guān)于空間與意念傳達(dá)的具有邏輯性的理論,使之有效地為信息傳達(dá)服務(wù)。目前,本文的解析仍停留在對(duì)空間意念淺層次的調(diào)研中,欲借此拋磚引玉,引起更多設(shè)計(jì)師對(duì)感知、意念傳達(dá)的重視,使更多的學(xué)者去探討和研究空間意念傳達(dá)的邏輯性理論。

參考文獻(xiàn):

[1]Henri Bergson.Vladimir Jankélévitchp[M].Paris:PUF,1999:5.

[2]夏鑄九,王志弘,編譯 .空間的文化形式與社會(huì)理論讀本[M].臺(tái)北:明文書(shū)局股份有限公司,1993:513—516.

[3]葉浩生.具身認(rèn)知:認(rèn)知心理學(xué)的新取向[J].心理科學(xué)進(jìn)展,2010(5):705-710 .

作者簡(jiǎn)介:林倩馨,新疆師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)研究生。