空間、文化與記憶:鄉(xiāng)村旅游視域下的鄉(xiāng)村文化景觀重構探究

摘? 要:鄉(xiāng)村文化景觀空間的重構對于鄉(xiāng)村旅游的發(fā)展有著積極的推動作用。鄉(xiāng)村文化景觀空間規(guī)劃既要考慮鄉(xiāng)村建設用地與鄉(xiāng)村周邊生態(tài)板塊(水體、山體、農田等)的布局關系,還要考慮內部生活空間的生態(tài)化聯(lián)系,兩者共同構成鄉(xiāng)村用地布局的生態(tài)化規(guī)劃設計模式。鄉(xiāng)村公共景觀的營造既提升了鄉(xiāng)村風貌,又促進了鄰里交往,從而延續(xù)了傳統(tǒng)鄉(xiāng)土文化。

關鍵詞:鄉(xiāng)村旅游;文化景觀;重構

基金項目:湖南省社會科學成果評審委員會課題“鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略下景區(qū)邊緣型鄉(xiāng)村文化景觀重構研究”(XSP21YBC290);湖南省教育廳科學研究項目“鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略背景下的農業(yè)觀光園規(guī)劃研究——以衡陽市為例”(19C0273)階段性研究成果。

在城市化進程中,人口的遷徙不僅影響著鄉(xiāng)村自然生態(tài)景觀,也作用于鄉(xiāng)村文化景觀,使得絕大多數傳統(tǒng)的鄉(xiāng)村景觀遭遇現代思潮的沖擊而破碎化。鄉(xiāng)村文化景觀格局的破碎和斷裂,又間接導致了鄉(xiāng)村景觀地域風貌喪失、生態(tài)環(huán)境惡化、傳統(tǒng)文化無空間依存,進而形成了幾近失活、老齡化嚴重的“空心村”。就筆者而言,從參與的數個村鎮(zhèn)規(guī)劃項目來看,政府在鄉(xiāng)村旅游建設中往往片面強調經濟功能和物質空間的現代化升級,而忽視了地方文化、主體的情感訴求以及自然環(huán)境的生態(tài)規(guī)律,最終導致了鄉(xiāng)村景觀風貌同質化現象嚴重。自習近平總書記在十九大報告中首次提出“實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略”以來,鄉(xiāng)村旅游建設就此迎來了戰(zhàn)略發(fā)展的窗口期[1]。因此,無論是鄉(xiāng)村旅游發(fā)展的升級轉型,還是鄉(xiāng)村主體的自我情感訴求,美麗鄉(xiāng)村建設都需要鄉(xiāng)土人文的復興,以重構鄉(xiāng)土文化與鄉(xiāng)村共同體價值。

截止到2020年4月,筆者在中國知網上,以“鄉(xiāng)村文化”和“景觀”為主題進行檢索,其中相關博、碩論文共有238篇,發(fā)表于C刊的有55篇。查閱得知,目前有關鄉(xiāng)村文化景觀的研究主要集中在傳統(tǒng)村落的文化保護和發(fā)展[2]以及基于不同角度的鄉(xiāng)村文化景觀改造實踐研究等方面[3]。從研究成果來看,以往研究強調的還是以村落保護和更新為主要目的,研究視角以生態(tài)、文化或者經濟單一因素的角度考慮較多,缺少對鄉(xiāng)村人文精神、文化景觀體驗性、空間視覺審美以及對村民主體自身的訴求等多個因素綜合整體性考慮。本文從“規(guī)劃”“建筑”“景觀”三個維度對金甲古鎮(zhèn)空間布局進行實證分析,把握其空間布局現狀,對建筑特征進行提煉活化,對鄰里公共景觀再現兒時記憶,提出鄉(xiāng)村文化景觀重構整體性多維度設計策略,對于推進鄉(xiāng)村在全域旅游進程中保持鄉(xiāng)土人文景觀特異性和可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。

一、對鄉(xiāng)村文化景觀的理解

文化景觀 (Cultural Landscape) 的廣泛應用,始于20世紀 90 年代[4]。在《保護世界文化和自然遺產公約》中,文化景觀被定義為“自然與人類的共同作品”。在人與自然的長期互動中,形成了鄉(xiāng)村隨處可見的傳統(tǒng)習俗并制約著人、地關系,造就了我國特色鄉(xiāng)村文化景觀的區(qū)域性格局。鄉(xiāng)村與城市有著明顯的差別,尤其是當村落成為鄉(xiāng)村旅游景區(qū)時,在開放式鄉(xiāng)村旅游村落規(guī)劃實踐中還不能直接參照城市規(guī)劃理論,需要從人、地、景和諧共生的自然規(guī)律出發(fā),結合鄉(xiāng)村山水田園自然環(huán)境以及傳統(tǒng)人文景觀資源開展全方位的分析,確保鄉(xiāng)村文化景觀與自然生態(tài)景觀和諧共生并契合農村的經濟發(fā)展的需求,形成點—線—面的鄉(xiāng)村地域文化景觀安全格局[5]。鄉(xiāng)村文化景觀的保護和傳承是區(qū)域性問題,包含建筑、聚落景觀、居民生活習俗等內容,涉及土地所有制和利用率等相關問題[6]。鄉(xiāng)村文化景觀重構即是對于鄉(xiāng)村傳統(tǒng)地域文化現象進行再加工、再創(chuàng)造。為防止鄉(xiāng)村文化景觀的逐步衰落,就需要以生活者的主體性來構建“鄉(xiāng)村文化景觀”保護的模型[7],需要從根本上強化新的人、地關系及鄉(xiāng)村文化景觀差異性,使村落原住民繼續(xù)依賴原有村落,計劃性地開發(fā)和利用村落土地等自然資源。由此可見 ,基于鄉(xiāng)村旅游視角下,重構鄉(xiāng)村文化景觀的重要特征就在于活化鄉(xiāng)村建筑景觀、傳承村民生活生產模式。鄉(xiāng)村文化景觀的重構不僅表達了村民對家園空間、記憶場所等方面的懷舊情感,更是對鄉(xiāng)村人居環(huán)境中生存主體的需求做出的積極回應。

二、金甲古鎮(zhèn)區(qū)域特征和社會調查

(一)地理人文概況。金甲古鎮(zhèn)位于湖南省衡陽市珠暉區(qū)東北部茶山坳鎮(zhèn)中心,交通便利。作為衡陽市的東大門,金甲古鎮(zhèn)東鄰衡南縣咸塘鎮(zhèn),西依湘江,與酃湖鄉(xiāng)一水之隔。北與衡陽縣樟木鄉(xiāng)隔江相望。鎮(zhèn)內地形以山地、丘陵為主,是衡陽市工業(yè)重鎮(zhèn)、賞花第一鎮(zhèn)、湖南現代都市休閑農業(yè)示范鎮(zhèn)。

(二)鎮(zhèn)內人文景觀豐富,有衡陽三塔之一的百年古塔“珠暉塔”。古塔雄踞鎮(zhèn)內拜亭山上,與“來雁塔”隔江相望。不僅如此,南岳七十二峰之一的“雞公峰”也坐落于鎮(zhèn)內,相傳有“一雞鳴三縣”的典故。此外,鎮(zhèn)內金甲嶺一帶還散布著古衡州窯、湘軍水師操練基地等遺址,這些古跡無一不見證了金甲古鎮(zhèn)悠久的歷史,含有深厚的文化底蘊。

(三)金甲古鎮(zhèn)主要存在問題。從整體上看,目前古鎮(zhèn)內規(guī)劃建設不協(xié)調,基礎設施不完善,產業(yè)融合程度不高。在新舊民居建筑上,原始古建筑與現代化商業(yè)建筑在風貌和肌理上存在較大沖突。鎮(zhèn)內農家樂等休閑產業(yè)檔次較低,仍停留在吃農家飯、休閑垂釣等低端消費水平,難以形成消費黏性。在售賣的手工藝品、地方美食上也未能體現地域文化特色,與現代體驗式鄉(xiāng)村旅游、高端特色民宿等還存在一定差距。

近年來,古鎮(zhèn)商業(yè)化發(fā)展速度較快,人均收入和社會固定資產增長迅速,農村現代化進程加快。快速發(fā)展的城鎮(zhèn)化和生活現代化,對區(qū)域傳統(tǒng)文化景觀構成了較大沖擊,逐漸影響了區(qū)域景觀格局,導致鄰里交往空間逐漸減少,社會關系網絡被逐步弱化。同時,這些因素很大程度上削弱了鎮(zhèn)內人文自然景觀,使鄉(xiāng)村景觀嚴重破碎化。從對村民的問卷調查結果來看,多數村民認為:1.當地政府重商業(yè)經濟發(fā)展,忽視了對自然生態(tài)環(huán)境的保護和利用,沒有樹立主體意識,對鄉(xiāng)村文化景觀保護和利用缺乏主動;2.基本認同古鎮(zhèn)文化景觀已遭破壞,配套基礎設施的完善有助于鄉(xiāng)村旅游的推廣。從對游客的問卷調查結果來看,游客對金甲古鎮(zhèn)文化景觀的反應和感知極其薄弱,對古鎮(zhèn)文化景觀的印象也大多停留在知其形而未達其意。多數游客反應,僅僅是“看見過”珠暉塔、湘軍水師基地等文化歷史建筑,而古衡州窯遺址卻鮮有人踏足,更不用說理解了。

三、鄉(xiāng)村旅游視域下的古鎮(zhèn)文化景觀重構策略

鄉(xiāng)村旅游的興起,推動了農村產業(yè)結構的優(yōu)化和調整,是鄉(xiāng)村文化景觀重構的源動力。從鄉(xiāng)村文化景觀重構的內涵哲理認識出發(fā),文化景觀重構過程從空間上可分為規(guī)劃、建筑、景觀三個維度。其發(fā)展過程是以規(guī)劃為基礎,經由記憶中的建筑和鄉(xiāng)土景觀來逐步展現“鄉(xiāng)愁”文化空間意蘊,以規(guī)劃總體布局、建筑形態(tài)活化、景觀場所再現為重構策略,層層遞進,相輔相成,最終展現鄉(xiāng)村獨特的文化空間美學。

(一)融合生態(tài)人文景觀,提煉空間規(guī)劃目標

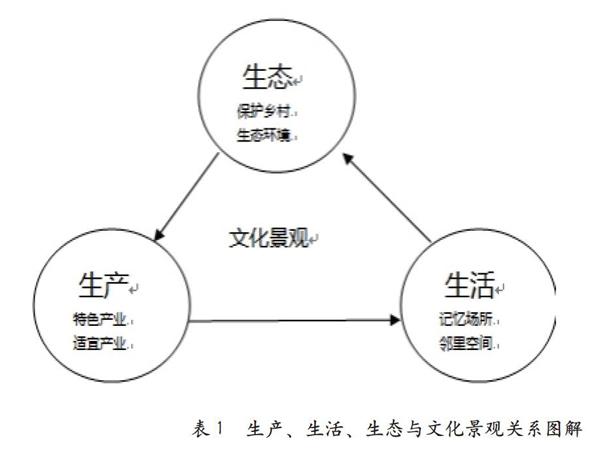

1.鄉(xiāng)村生產、生活空間生態(tài)化設計

鄉(xiāng)村文化景觀空間規(guī)劃既要考慮鄉(xiāng)村建設用地與鄉(xiāng)村周邊生態(tài)斑塊(水體、山體、農田等)的布局關系,還要考慮內部生活空間的生態(tài)化聯(lián)系,兩者共同構成鄉(xiāng)村用地布局的生態(tài)化規(guī)劃設計模式。金甲古鎮(zhèn)生產、生活空間生態(tài)化規(guī)劃目標:樹立鮮明的“山水田園風情”愿景和目標,把金甲古鎮(zhèn)的生態(tài)文化優(yōu)勢融入到鄉(xiāng)村旅游線路規(guī)劃,打造“以水為綱、以山為體、以綠為本、以文為脈”的精品鄉(xiāng)村旅游路線,構成生態(tài)景觀特色顯著、人文風情豐厚濃郁的整體景觀風貌。具體生態(tài)化策略:以古鎮(zhèn)豐富多樣的濱水空間為重點利用對象,塑造村內主要公共空間與水體的生態(tài)景觀廊道,借用鄉(xiāng)村外部的山體景觀,打通聯(lián)系內部的視線通廊,促使自然山水景觀滲入內部生活空間環(huán)境,并于村內道路系統(tǒng)的主要交叉點,規(guī)劃營造富有生態(tài)性與趣味性的公共活動空間景觀節(jié)點,利用民宅院落半開敞空間的特點,選用特色鄉(xiāng)土植物打造生態(tài)景觀,使屋前屋后內外皆有景,提高鄉(xiāng)村建設用地的生態(tài)性,營造特色鮮明的鄉(xiāng)土人文景觀。

2.鄉(xiāng)村生產、生活空間系統(tǒng)化設計

系統(tǒng)性思維是一種聯(lián)系各系統(tǒng)與要素、要素與要素、系統(tǒng)與環(huán)境之間的相互作用,對事物進行分析的思維模式,從而將零散的認知整合,使其更為完整,更具穿透力,更接近本質。旅游視域下的古鎮(zhèn)的鄉(xiāng)村文化景觀重構,需要系統(tǒng)考慮村民、游客以及政府的三方需求:村民的交流、康養(yǎng)等實際需求,提升村民生活幸福感;游客與古鎮(zhèn)的互動體驗,增強古鎮(zhèn)文化景觀的識別度;政府資源平臺的整合,推動產業(yè)融合升級。金甲古鎮(zhèn)系統(tǒng)化設計策略:首先,結合金甲古鎮(zhèn)服務人群結構,進行深入調查和公共參與,根據具體場地條件,因地制宜地設置戶外和室內交流空間。室內空間包括設置商業(yè)街區(qū)以及博物館、內部可綜合文化展示館、鄉(xiāng)村圖書館、百姓課堂等多種復合功能。室外文化交流空間則可結合涼亭、長廊、水井、古樹、展示窗等景觀構筑物設置。其次,對各類物質、非物質文化要素進行全面調研和評估,提取“鄉(xiāng)愁”記憶要素特征,營造“鄉(xiāng)愁”文化氛圍,探索對建筑、街巷院落、鄰里空間等多維空間的保護和開發(fā)模式。最后,借鑒耗散結構理論的金甲古鎮(zhèn)規(guī)劃,不僅注重規(guī)劃區(qū)域內部生產、生活、生態(tài)各要素間的關聯(lián)和相互作用,把“生態(tài)”變成“產業(yè)”,把“產業(yè)”結合“生活”,更要聯(lián)動周邊鄉(xiāng)村進行信息和能量的交換,通過一產三產化,二產綠色化,三產全域化,整合各級資源,實行區(qū)域性整體聯(lián)動發(fā)展模式,全面系統(tǒng)地建構古鎮(zhèn)文化景觀,實現“生態(tài)金甲”向“全域景區(qū)”轉變。

(二)有序布局建筑組團,活化建筑設計形態(tài)

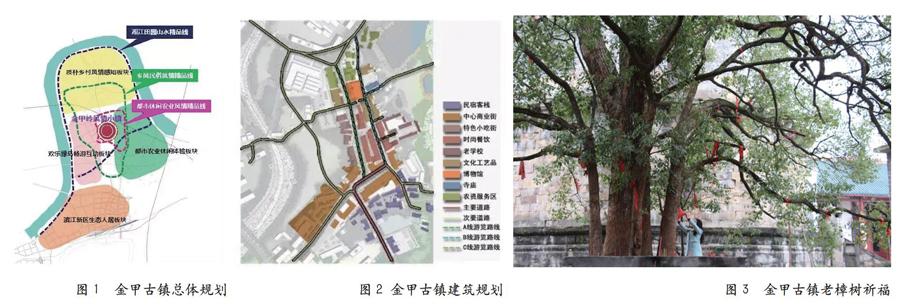

傳統(tǒng)村落建筑布局形式主要受鄉(xiāng)村文化和地貌特征兩種因素影響,前者易形成禮制格局,后者易形成山水格局。傳統(tǒng)鄉(xiāng)村禮制建筑包括祠堂、社廟、書院等,是村落的精神空間,圍繞禮制建筑,村落形成一種向心的布局形式。山水格局與村落基礎設施是緊密關聯(lián)的,村落的交通、給排水,主要依賴水塘、水渠、水井以及街巷,而這些都依賴水源的位置和山形地勢的落差處理,大部分為線性或者散狀布局形式。傳統(tǒng)民居是鄉(xiāng)村文化景觀的重要組成部分,是游客領略鄉(xiāng)村地域文化的直觀要素,在文化景觀的構建上應充分挖掘傳統(tǒng)建筑的風格及特征,使傳統(tǒng)民居成為鎮(zhèn)內的新景觀。在傳統(tǒng)古鎮(zhèn)活化“建筑文化空間”,其設計原則為依據基地環(huán)境重要的人文和自然基質,合理選擇核心功能的位置,并圍繞核心功能有序布局其他功能組團,塑造高感知度的傳統(tǒng)民居建筑文化意象。金甲古鎮(zhèn)街巷以及文物建筑活化具體策略:一是整體上,基于原有歷史街巷格局,采取高密度、小尺度的布局方式進行街巷組織,利用建筑之間的組合、錯落、擴展等方式形成廣場、院落、巷道等空間,通過規(guī)劃新建“古鎮(zhèn)歷史文化館”,修葺老學校并建設成孩童圖書館,做到圍繞核心功能建筑有序布局,使金甲古鎮(zhèn)中心街恢復傳統(tǒng)街巷院落布局原貌;二是建筑形態(tài)活化延續(xù)金甲古鎮(zhèn)傳統(tǒng)建筑風貌樣式,發(fā)揮村民的主體意識,考慮不同功能的建筑修繕和復原,比如對標志性建筑珠暉塔便采用歷史復原的設計手法,再現了村民共有的歷史記憶。傳統(tǒng)民居建筑以修繕為主,其改造策略主要以青灰色的坡屋頂、白墻為街道主要色調,以木質花窗為裝飾細節(jié),針對不同的立面建筑形態(tài),加入鍺色仿木顏色,再現湘南傳統(tǒng)民居特色。

(三)營建鄰里文化交流景觀,再現記憶中的公共場所

鄉(xiāng)村公共景觀的營造既提升了鄉(xiāng)村風貌,又促進了鄰里交往,從而延續(xù)了傳統(tǒng)鄉(xiāng)土文化。從美麗鄉(xiāng)村景觀建設來看,要實現鄉(xiāng)村文化景觀的重構,除了對鄉(xiāng)村景觀進行全面整治規(guī)劃之外,還應重點關注鄉(xiāng)村公共空間的社會邏輯和鄰里交往意義。兩者共同構成了鄉(xiāng)村景觀文化空間重構的核心理念:以鄉(xiāng)土文化為主題,以生態(tài)自然為核心,從點、線、面多空間展現鄉(xiāng)村的地域文化和自然肌理。金甲古鎮(zhèn)公共景觀營造策略:首先是梳理重要節(jié)點,如村入口牌坊、金甲鎮(zhèn)石雕、千年老樟樹、古水井、古書塾及讀書廣場等。在整體景觀規(guī)劃上,將這些重要節(jié)點打造成鄰里溝通、塑造文化意象、充滿空間活力的公共景觀空間;其次是在線性景觀的運用上,主要通過營建鄉(xiāng)村水系和道路景觀網絡來體現。古鎮(zhèn)中心街道線性景觀采用“軟硬結合”的規(guī)劃理念,將特色地域文化滲透到街頭巷尾的風格塑造上,以串聯(lián)鎮(zhèn)內公共景觀節(jié)點。此外,鎮(zhèn)周邊景觀建設基本以“面”為主:其一,針對自然景觀的失衡,重塑了山水田園自然景觀;其二,針對農田景觀的破碎萎縮,設計了農業(yè)園等休閑景觀。

四、結語

不可否認,鄉(xiāng)村文化景觀空間的重構對于鄉(xiāng)村旅游的發(fā)展有著積極的推動作用。從時間層面來說,文化景觀重構可以展現鄉(xiāng)村文化從無到有的時間序列;從空間層面來說,文化景觀重構能夠體現其獨有的鄉(xiāng)村空間美學。本文通過系統(tǒng)化生態(tài)設計思考,結合規(guī)劃、建筑、景觀不同的空間維度,初步構建了以規(guī)劃立意、建筑活化、景觀塑形為鄉(xiāng)村文化景觀重構的框架體系,并以金甲古鎮(zhèn)為例展開了具體的營建鄉(xiāng)村文化重構的策略探索,以期拓寬鄉(xiāng)村振興的思路,引發(fā)鄉(xiāng)村旅游建設的多層次思考。

參考文獻:

[1]中共中央國務院印發(fā)《鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃(2018—2022年)》[N].人民日報,2018-09-27(12).

[2]潘魯生,李文華.中國傳統(tǒng)村落文化保護與發(fā)展探析——基于八省一區(qū)田野調查的實證研究[J].裝飾,2017(11):14-19.

[3]孫彥斐,唐曉嵐,劉思源.鄉(xiāng)村振興背景下的鄉(xiāng)村文化景觀研究范式更新[J].河海大學學報(哲學社會科學版),2019(3):99-104.

[4]李和平,肖競.我國文化景觀的類型及其構成要素分析[J].中國園林,2009(2):90-94.

[5]洪磊.當村落成為景區(qū):鄉(xiāng)村人文景觀差異化生存與發(fā)展透視[J].武漢理工大學學報(社會科學版),2018(3):95-99.

[6]路璐,朱志平.歷史、景觀與主體:鄉(xiāng)村振興視域下的鄉(xiāng)村文化空間建構[J].南京社會科學,2018(11):115-122.

[7]李暢.從鄉(xiāng)居到鄉(xiāng)愁——文化人類學視野下中國鄉(xiāng)土景觀的認知概述[J].中國園林,2016(9):29-32.

作者簡介:羅吉,衡陽師范學院美術學院講師。