非正規垃圾填埋場土壤環境調查布點方法探討

文_何小艷 李健 劉勁松 安徽省地質礦產勘查局311地質隊

非正規垃圾填埋場基本上都是20世紀80~90年代,根據當地的自然地形地貌狀況簡單地填埋未經處理的生活垃圾,沒有嚴格按照正式的國家相關規范標準進行選址、防滲導排、導氣等專業設計和工程措施。非正規垃圾填埋場由于未做防滲措施,滲濾液易通過包氣帶土壤下滲至地下水環境中,并隨地下水的運移對環境造成危害,致使居民生活用水安全受到極大威脅。因此,迫切需要對以往的非正規垃圾填埋場進行土壤調查與評價,為后期環保管理和防治技術方案選擇提供科學依據。

非正規垃圾填埋場土壤調查與評價與常規場地環境調查項目相比具有復雜性,目前國內還未頒布針對非正規垃圾填埋場土壤調查與評價的規范及標準。吳文偉等利用填埋場有機質含量、填埋封場時間和填埋量,同時結合地下水污染風險分級,得出了非正規填埋場危害風險等級,進而針對性地選取治理措施。朱新民等對某非正規垃圾填埋場內進行調查,發現地下水污染物超標點位位置集中在垃圾滲濾液調節池四周,且污染范圍未超出廠界,在垃圾滲濾液調節池四周或下游位置設置垂直阻隔措施,防止地下水污染物進一步擴散。但是,垃圾填埋場對周邊環境的影響并未涉及。

本文結合實例對非常規垃圾填埋場土壤環境調查工作難點、工作程序、周邊環境影響點位布設進行探討,總結了非正規垃圾填埋場土壤調查與評價的工作程序和技術要點,對類似土壤調查工作提供參考和借鑒作用。

1 國內非正規垃圾填埋場調查現狀

隨著《土壤污染防治法》的實施,我國已進一步出臺了建設用地土壤污染狀況調查、風險評估、監測、修復技術等系列技術導則和規范,為有效土壤污染狀況調查及風險評估提供了有力的技術保障。而關于垃圾填埋場的標準和規范主要集中在填埋填埋場的選址、控制標準、封場規范、無害化評價標準等方面,缺少針對非正規垃圾填埋場土壤調查和土地再利用的系統方法和規范。

據統計,“十三五”期間,全國計劃實施存量治理項目803個,非正規垃圾填埋場污染調查及治理的需求將進一步提高。非正規垃圾填埋場的治理已成為防治土壤及地下水污染的重要工作,如安徽、廣西和海南3省區要求全面治理非正規垃圾填埋場,并明確了2020年前需完成的具體清單;浙江省要求到2020年底,全面完成鄉鎮、村莊的非正規垃圾填埋(堆放)場的治理和生態修復。

2 非正規垃圾填埋場調查存在的難點

非正規垃圾填埋場大多封場時間較長,基礎資料缺失,調查難度較大。

非正規垃圾填埋場填埋的垃圾來源較為復雜,垃圾的降解受到地域水文地質、氣候、垃圾組分、填埋時間等多種因素的影響,不同地區的填埋場可比性較差,因此場地環境調査時前必須充分調查垃圾來源、垃圾組成、水文地質環境。

非正規垃圾填埋場填埋存在防滲措施差、污染物分布不均、污染深度及范圍更深更廣,對于土壤和地下水的污染更為嚴重。

3 初步調查實例

3.1 研究區域概況

研究區位于安徽省東南端丘陵與青弋江沖積平原交界處的低緩坡丘陵地區,區域上屬于褶斷侵蝕低山,地勢南東高西北低,屬于露天生活垃圾填埋場,前后堆放了6年,填埋約6萬t生活垃圾。停止運行時,垃圾堆體上采用黃土進行覆蓋,現表面已被灌木叢及草叢覆蓋。垃圾填埋場西北部有一個小水塘,南部相鄰鄉道,區域高程在30~400m,西南部為隆起的丘陵山地,向東北處地面高程逐漸降低。

垃圾填埋場位于山間溝谷內,溝谷呈“V”字型,兩端與青弋江沖積平原相連,第四紀地層以沖洪積成因為主,主要地層為戚家磯組,巖性下部為棕紅色粘土礫卵石,厚度2~6m;上部為棕紅色網紋狀粘土、粉質粘土,厚度5~10m,本組巖石透水性較差,不利于污染物擴散。根據現場踏勘、工勘鉆揭露情況并結合區域地質資料初步認為地塊基巖地層為二疊系灰巖,易發育溶洞、暗河等喀斯特地貌。研究區內溶洞及含水構造發育、地表第四系透水性交較差,因此地下水主要為巖溶裂隙水、溶洞水及少量包氣帶水。

3.2 填埋場垃圾來源及滲濾液水質特征

調查區填埋的垃圾主要組分為廚余、紙類、橡塑制品和灰土等。滲濾液污染物主要包括氨氮、硝酸鹽、亞硝酸鹽、COD、高錳酸鹽指數、總硬度、氯化物、鐵、錳、揮發酚等,含有重金屬、細菌類污染、苯系物、多環芳烴、多氯聯苯、二惡英等。

3.3 工作方法

3.3.1 工作流程

本次土壤調查工作分三階段。

第一階段,前期調研。根據歷史資料收集、人員訪談和現場踏勘等方式來獲取垃圾填埋場的信息。①垃圾填埋場基本情況(垃圾場的范圍、啟用和封場時間、垃圾填埋記錄、堆填大致深度以及填埋場滲瀝液和填埋氣導排、防滲和覆蓋情況等);②填埋場環境資料(場地內及臨近區域土壤、地下水污染記錄,場地與周邊自然保護區和水源地保護區的位置關系等);③自然地理信息(地形地貌、土壤、水文地質、氣象資料);④社會信息(周邊敏感目標人群分布和密度,及土地利用的歷史、現狀和規劃等)。

第二階段,土壤取樣調查。根據前期調查情況,結合高密度電法的電性特征,探測垃圾填埋場的最深地點,并取得了垃圾滲濾液樣品和垃圾的最大埋深數據。根據垃圾最大埋深確定出地下水監測井施工深度;根據垃圾滲濾液檢測結果進行土壤、地下水樣品采樣。現場施工,采集土壤、地下水、周邊農田土壤、地表水樣品。

第三階段,分析測試及評價。對采集的樣品進行化驗分析,對比相關標準規范進行評價,并提出后期合理化建議。

3.3.2 高密度電法探測埋深

由于歷史資料缺失,無法確認最深埋深及堆體具體邊界范圍,本次調查根據高密度電法檢測出的垃圾填埋范圍及埋深,在埋深最大處設置一個鉆孔,取垃圾滲濾液進行分析。

高密度電阻率法是預先將所探測剖面位置的所有電極布設好,經人工選擇觀測裝置,由儀器自動控制程序分別接通所需位置的電極,分層采集數據,得到高精度電阻率剖面。本次調查采用兩種高密度電阻率法工作裝置進行觀測,即溫納裝置(alpha)與溫納一施倫貝爾謝裝置。

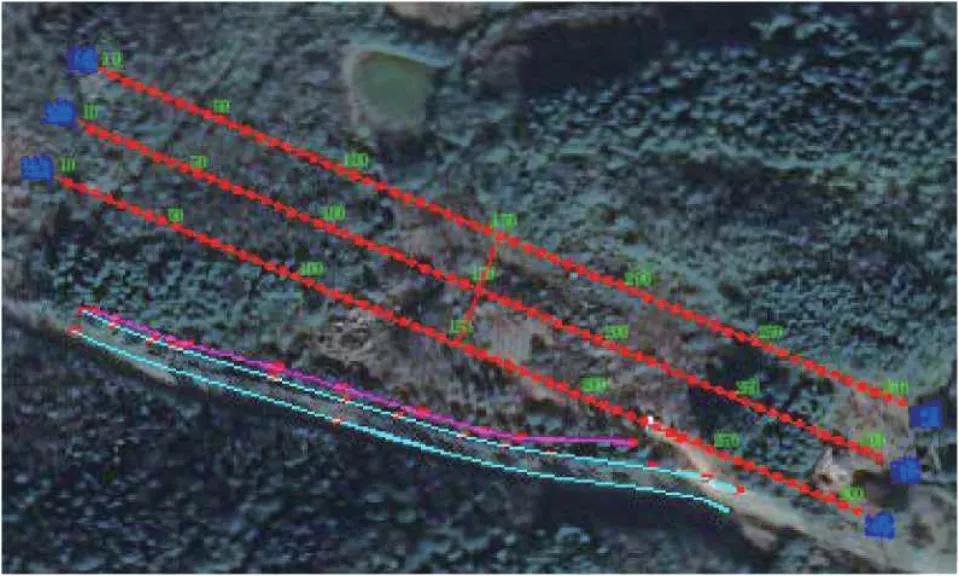

本次調查地面高密度電法共布設3條線,主測線3條(1~3線),基本垂直地表裂縫布設,線距20m,本次物探工作共完成高密度電阻率法剖面3條,總長度900m,高密度電法布置如圖1所示。

圖1 高密度電法布置圖

根據物探結果,本垃圾填埋場填埋深度在2~6m之間,最大填埋深度6m左右,標高在52m左右,在 2線或3線130點號位置施工滲濾液收集井。

3.3.3 采樣點布設

(1)布置依據

由于采樣點布設對于場地土壤結論的影響有直接影響,因此土壤調查所布設的點位應當盡可能全面、準確地代表并反映出場地特點,揭露場地及周邊范圍內土壤環境污染程度及其空間分布。

常規的場地環境調查方法主要為系統布點法、分區布點法、專業判斷布點法,但由于垃圾填埋場的特殊性、復雜性,直接在填埋場布點會造成場內垃圾滲濾液對監測井造成污染,影響該地塊污染的判斷,因此,本次調查采用《地下水環境狀況調查評價工作指南》中垃圾填埋場布設要求布設土壤、地下水監測井,對下游農田采用系統布點法布點。

(2)采樣點布設方案

土壤和地下水:在垂直垃圾填埋地塊下水流向,距填埋場邊界兩側30m處各設1個地下水監測點,以檢測地下水向周圍的擴散帶來的影響。在填埋地塊下水流向上游30~50m 處布置1個對照監測點。在地下水流向下游距填埋場下邊界30m處布設1個水土共點,在50m處布設2個水土共點,用以監測垃圾填埋場對地下水的影響。共布設土壤、地下水采樣點6個,鉆孔深度為7~10m。

表層土壤:垃圾填埋場可能會對下游的土壤造成影響,根據地下水的流向劃定調查范圍,下游地塊可能大范圍受到影響,因此對下游地塊采用系統布點法,保守原則按照建設用地40×40m的網格布點,在網格內對布設土壤監測點,取表層土壤,共計布點15個。在溝渠另一側30~50m處布設1土壤點,檢測污染對另一水文地質單元的影響。另在距填埋地塊下游距影響區50~60m處設置1個對照監測點。表層土壤點共17個。

周邊地表水:在填埋場邊界處的水塘設置1地表水點,監測地下水對下游水體的影響。對下游溝渠取地表水樣,分別在影響農田的上游、支游入水口處和下游各布設一個監測斷面,地表水監測點共4個。

3.3.4 樣品采集及分析

地表水、地下水、土壤等環境樣品的采集分別參考《地表水和污水監測技術規范》(HJ/T 91—2002)、《地下水環境監測技術規范》(HJ/T164—2020)、土壤環境監測技術規范(HJ/T166—2006)進行,共取得18件土壤樣(每個土壤監測點取3個土壤樣)、17個表層土壤樣、6個地下水樣、4個地表水樣。

3.4 結果分析

本次調查在填埋場邊界施工了6個土壤鉆孔,用以監控場地污染物的遷移擴散情況,采集并化驗分析了 21件土壤樣、17個表層土壤樣(含平行樣),各樣品監測結果均滿足《土壤環境質量建設用地土壤污染風險管控標準(試行)》(GB36600-2018)中第二類用地的風險篩選值要求。采集了5件地下水樣品,硫化物、錳、高錳酸鉀鹽指數等一般化學指標均符合V類水,有毒有害指標均符合地下水III類水標準。結合地質背景可知,本區基巖地層為二疊系地層,存在含錳巖層,可能會造成錳元素的地球化學背景偏高,也可能是本區地下水錳元素偏高的主要原因。下游水塘、灌 溉水渠中取得的 4件地表水樣品,檢測指標濃度均滿足《地表水環境質量標準》(GB3838-2002)的Ⅲ類水標準。

調查結果表明該填埋場對周邊土壤、地表水無污染。但對周邊地下水有一定影響,該堆場已封場將近20年,研究區巖石透水性較差,不利于污染物擴散,建議定期對下游地下水進行監測直至各項指標達標。

4 結語

目前,我國非常規垃圾填埋場數量較多、面積較大且分布廣泛,不同地區污染程度存在較大差異,常規的場地環境調查方法并不能全面評估潛在污染程度, 土壤點位布設會對場地調查結果產生較大影響。因此,根據不同污染類型,準確掌握調查點位布設方法,對場地土壤污染狀況調查的全面性、準確性和科學性均具有積極的影響。