黔煤故事

侯楚秋

煤炭是遠古植物被埋藏在地下,經歷了復雜的物理、化學反應后,逐漸形成的固體可燃性物質,是人類最早利用的能源礦產資源之一。根據目前的考古證據顯示,中國是世界上最早開發利用煤炭資源的國家。

1973年,考古學家在沈陽新樂遺址下層出土的文物中,發現了大量煤精制品,后經測算,這些煤精制品大約是距今6千年前的新石器古人類所制作的,也就是說早在新石器時代,在中華大地上生活的古人類已經懂得開發利用煤炭了。在漢代司馬遷編寫的《史記·外戚世家》中,第一次記錄了煤炭開采的情況。“……竇廣國……為其主入山做炭,暮臥岸下百馀人,岸崩,盡壓殺臥者,少君獨得脫,不死。”由此可知,當時煤炭開采已經形成較大的規模,僅一次礦難就造成了百余人死亡。

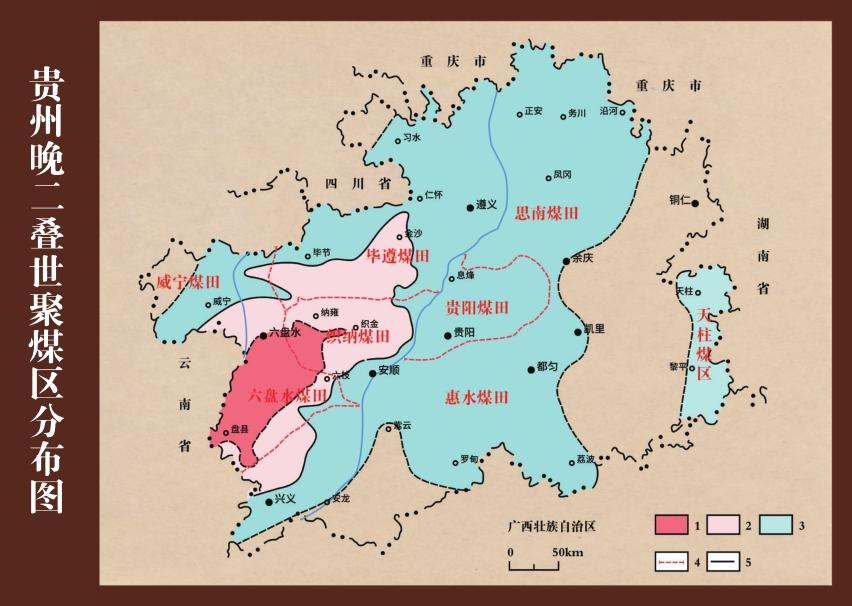

貴州的煤炭大多是在距今約2.5億年前的二疊紀晚期形成的,具有總量多、潛力大、分布廣、煤質好、煤類全的特點,資源儲量居全國第五位,素有“西南煤海”之稱,是中國西南地區主要的煤炭生產和開發利用的重要基地。貴州煤炭的發現和利用早在明清時期已有文獻記載。據清初許纘曾《滇行紀程》記載:“安南至新興所沿途多煤山。”也就是現在的貴州省黔西南州普安縣一帶,在當時有著許多的煤山,被到云南為官途經該地的許纘曾親眼所見并記錄了下來。清光緒十二年(1886年)貴州巡撫潘霨見到貴州煤、鐵等礦產資源豐富,向朝廷建議實行近代工業化開采。

在中國礦業開發史上,礦業是財稅收入的一大來源,也經常發生武力爭奪礦山、騙充勞役、欺壓煤工等事件,所以歷代王朝特別重視對包括煤炭在內的礦業管理。周代設立了“丱(礦)人”這一職務,《周禮》記載:“丱人掌金玉錫石之地,而為之厲禁以守之。若以時取之,則物其地圖而授之,巡其禁令。”之后各朝各代礦業機構與專業管理職務一直延續設立,只是在名稱上有所不同。元代開始設置諸路洞冶總管府,發布了五條礦業管理條例,這便是礦業法的雛形。到明清時期有了兩項關鍵的基本礦業制度——即采煤執照(窯照制度)和民辦煤業政策。采煤執照制度是一項綜合制度,其內容及具體監管措施大體上覆蓋了煤炭開發的各個領域。只有得到官府頒發的采煤執照,才能擁有合法開采的權利。而民辦煤業政策實則是通過招商的方式,吸引民間資本投入,推動煤業商業化發展,大大提高了辦窯采煤的效率。

明清時期,沒有采煤執照的煤窯,官府發現或經告發,一旦查實,便會立即予以查封。但是官府下令封禁煤窯,不僅僅限于非法開采,比如受封建思想影響,認為某地開采煤礦有傷龍脈,破壞風水而被封閉;或者窯主具有黑社會性質,發生了毆打殺斃窯工的命案,也予以封閉,這是一種懲戒手段;還有一些煤窯因為接近地面的建筑物或其他道路設施,具有安全隱患,為保障民眾的人身財產安全而加以封閉。

貴州省地質博物館收藏的《貴陽丫坡寨查封煤窯碑》拓片,由文史專家安成祥先生親手拓制并捐贈,是清代貴州地方官府加強煤礦管理的珍貴實物資料和文獻資料。該碑至今還矗立在貴陽市花溪區久安鄉丫坡寨的寨子中,據碑文記載,道光三十年(1850年),有人在丫坡寨的半坡開窯采煤,壓壞了田地,損壞了房屋,直接危及到當地農戶的人身和財產安全。貴陽知府接到控告后,親臨現場踏勘調查,下令封閉該煤窯,禁止繼續開采。貴陽知府在告示中是這樣說的:“當經本府勘明,所開半坡煤洞有礙田廬,斷令封閉,永無不法……自示之后,毋得再赴開挖。倘敢不遵,許該地主指名具稟,以憑拿究。”

(編輯/高緯時)