漢中洋縣 國鳥朱鹮

史小剛 房華

人們常說的魚米之鄉陜南,即漢中盆地,它北依秦嶺,南屏巴山,漢水橫貫全境。這里四季如春,雨量充沛,不僅為油菜花生長提供了得天獨厚的條件,還為國鳥朱鹮營造了繁衍生息的宜居家園。近年來,洋縣不僅大力發展以油菜花和梨花為主的“美麗經濟”,同時更熱情地拿出“美麗朱鹮”這張神鳥名片,來召喚全國各地的旅游愛好者們。

春天到陜南賞油菜花、觀朱鹮,已然成為一條國人旅游熱線。“一花一鳥”讓洋縣卓有成效地提升了人們赴陜南的旅游熱情,拉動了當地的消費經濟,提升了當地群眾的收入,也推動了基礎設施的改善,助推了鄉村的振興。

“吉祥之鳥”朱鹮

曾經神秘無比、如今依然神奇的國鳥——朱鹮,對筆者有著神秘而巨大的吸引力。因為漢中曾是筆者的第二故鄉,當年就聽到過洋縣發現朱鹮的傳說,自那時起我們即對朱鹮產生了某種執著的好奇。一群白衣紅裙的舞者,輕盈旋轉跳躍,猶如朱鹮在山水間翩翩起舞—今年央視春晚,舞蹈《朱鹮》更是驚艷了全國觀眾。

在人類的記憶深處,朱鹮性情矜持、優雅、高貴,被譽為“吉祥之鳥”。在歷史的長河中,朱鹮是古老的鳥仙。從油頁巖中發現的鹮類化石表明,鹮科鳥類生活在距今6000萬年前的始新世,現存的僅有大約16屬26種。中國的朱鹮因其珍貴而享有“東方寶石”的美譽,與國寶熊貓齊名并揚名于世界,它以其特有的羽色和優雅的體態以及翩翩輕盈的舞姿,為歷代詩人所歌詠。

據資料介紹,朱鹮屬鸛形目鹮科,古稱朱鷺、又叫紅朱鷺,為東亞特有種,屬國家一級保護動物。成鳥中等體型,后枕部有柳葉形長羽冠,全身羽毛顏色主要以白色為主,但上下體的羽干以及飛羽略沾粉紅色。繁殖季節的成鳥,頭部和頸部分泌出黑色顆粒,將頭頸肩部沾染成灰黑色,此時的顏色變化是由分泌物造成,而非羽毛本身顏色的變化。

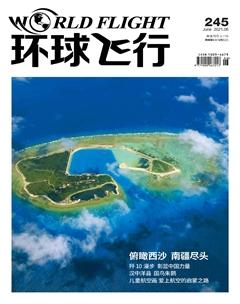

朱鹮棲息于海拔1200~1400米的疏林地帶,在附近的溪流、沼澤及稻田內涉水覓食小魚、蟹、蛙、螺等水生動物,兼食昆蟲;在高大的樹木上休息及夜宿;4~5月開始筑巢,每年繁殖一窩,每窩產卵2~4枚,由雙親孵化及育雛。孵化期約30天,40天離巢,性成熟為3歲,壽命最長的記錄為37年。

人與鳥的和諧伴生

來洋縣觀賞拍攝朱鹮,筆者已有過幾次經歷,但每次只是泛泛地在洋縣生態園朱鹮養育基地短暫觀賞而已。此番來到洋縣,主要是為了在野外尋找、觀看、拍攝野生的朱鹮。首先安排的時間必須充裕,其次需要找到一位經驗豐富的“鳥導”。經鳥友介紹,我們有幸結識了一位洋縣當地從業多年且知名度挺高的“鳥導”小蘇。經驗豐富、性格爽朗的小蘇,知道方圓百里內朱鹮們出沒的地方。通過與小蘇的接觸,筆者了解了一些有關朱鹮的常識,并聽到了不少有關朱鹮的故事。

我們來洋縣的第二天,便由“鳥導”帶路去尋找“神鳥”。車在蜿蜒的山區小路上緩慢前行,在毗鄰田野的疏林山丘上,終于發現了一個朱鹮的窩巢。第一次看到大樹頂端正在靜靜孵卵的朱鹮,內心真有一種抑制不住的激動。為了不驚動它們,筆者一行只能蹲坐在事先搭好的隱蔽棚中。

等待良久,終于有一只外出覓食的朱鹮伴侶飛回來“換班”。它長長的尖喙還叼著幾縷干草,或許是為了筑巢而用,一看就是個顧家的“暖男”。巢中孵卵的那只朱鹮,大概早已饑腸轆轆,給“接班”的伴侶騰出窩巢,便匆匆飛向遠方覓食去了 。

隨著觀看拍攝的地點不斷地變換,在漢江沿岸終于看到了結隊飛來的朱鹮鳥群。它們在淺灘中尋找著魚蝦,有的則在沙灘上嬉戲打斗,“鳥導”說那是朱鹮在談情求愛。不少白鷺、蒼鷺與它們相安無事地同處一地,它們之間本來就是伴侶鳥的關系。看來鳥和人類一樣,都渴望祥和安定的環境。

觀察朱鹮與人共處的和諧氛圍,也是來洋縣觀鳥的一大體驗。朱鹮保護區環境優美,山清水秀,人鳥和諧。清澈的溪流,茂密的松樹林,零污染的冬水田,山間農戶人家做伴,這里是享受自然、感悟人生、返璞歸真的絕佳去處。

隨著幾十年來對朱鹮的保護,洋縣人民為了朱鹮,種糧不施化肥不用農藥,養成了不驚擾轟趕的習慣,使它們成了洋縣人的好朋友。尤其是田間勞作的農民,更得朱鹮的信任。插秧時人在前面勞作,朱鹮就在秧田里覓食泥鰍、黃蟮;挖土豆時,朱鹮就在農家翻過的泥土里啄食小蟲。人往前走一步,朱鹮也往前跟一步。它們喜歡的美食——泥鰍、青蛙、蚯蚓等就在田地里,它們聰明地知道農民耕作時,那些“美食”會輕易地送到嘴邊,如果沒了田地它們覓食的難度會相應增加。很多朱鹮就棲身于村民的房屋或門前的樹上,農家人進出、放牛、勞作,它們也不躲避,相安無事,其樂融融。可以想見,在很久以前的農耕時代,朱鹮與人類應該就是如此和諧共處的。

有關朱鹮與人相伴相生的關系,我們聽說了一個真實的故事:1981年5月,中科院動物研究所鳥類專家劉蔭增,在陜西省洋縣姚家溝的山林中,發現了兩個朱鹮的營巢地,共有7只朱鹮,其中4只成鹮、3只幼鹮。但若干年后它們全部飛走了,原因是當年姚家溝僅有的7戶農家響應政府的扶貧政策要求,全部由山區搬遷至富裕的平原地區。因此荒蕪的田地使得朱鹮們很難再找到所需的食物,只好被迫遷徙到有人煙的村落附近安家。

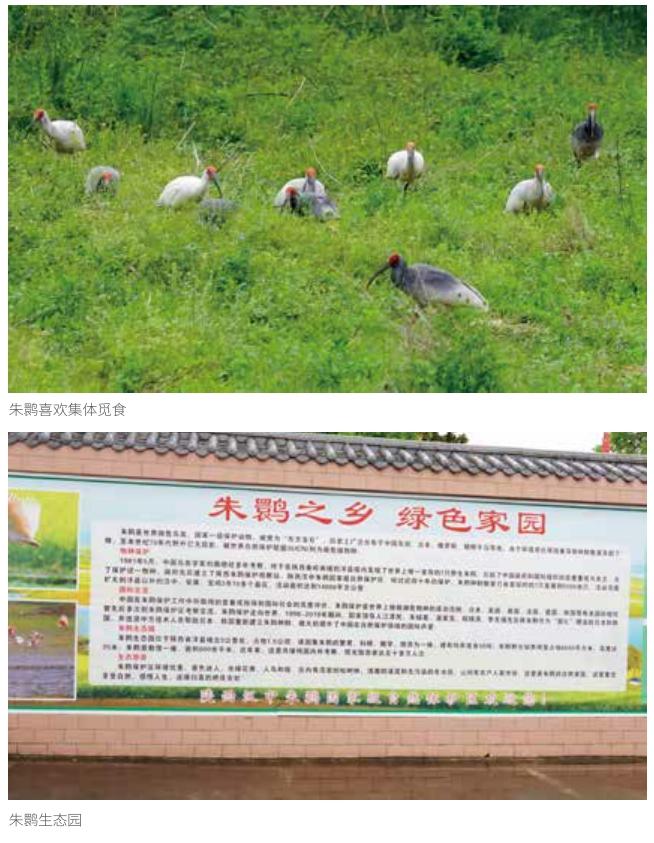

打卡朱鹮生態園

來到洋縣,朱鹮生態園是必須的打卡之地。為加強對朱鹮的保護,洋縣人于1990年建立了朱鹮生態園。

朱鹮生態園是我國唯一集科研、教學、保護為一體的野生朱鹮救護飼養繁育基地,也是集自然保護、科研、觀賞、游覽為一體的綜合性生態旅游區。堪稱“西北之最”的朱鹮野化馴養大網籠占地近萬平方米,游客在這里隨時可以零距離一睹朱鹮真容。我國向日本、韓國贈送的7只朱鹮“友友”和“洋洋”等均來自這里。現在朱鹮已走出國門,飛向世界,成為友好和平的使者,在外交、社會、經濟、文化等方面都有著獨特的意義。

據資料介紹,朱鹮這一物種曾廣泛分布于東北亞地區。二十世紀30年代后,因人類活動影響、生態環境變遷等原因,朱鹮難以適應被破壞的棲息環境,種群數量驟減。在1981年以前,鳥類學家最后一次見到野生的朱鹮是在1964年。而后,在1964~1981年這十幾年間,再也沒人見過朱鹮的蹤跡。

1978年起,中科院動物研究所的鳥類學家們組成考察隊,調研了東北、華南和西北,跨越九省區,終于在1981年5月,中科院動物研究所鳥類專家劉蔭增在陜西省洋縣發現了朱鹮的營巢地。當年6月,在洋縣發現的7只朱鹮中的1只幼鳥意外地從巢中掉落,被緊急送往北京動物園。整個八十年代,總計有6只朱鹮先后從洋縣來到北京,建立起我國的第一個朱鹮人工種群。如今,當年6只朱鹮中還有1只叫平平的健在,已經35歲高齡,相當于人類的100多歲。

之后幾十年,國家在陜西、北京、浙江等地共建立了13個朱鹮保護地,以加強對這一稀有物種的保護,使朱鹮擺脫了滅絕的危險,并開始繁衍。時至今日,據不完全統計,全球朱鹮種群數量已由1981年發現時的7只,增加到現在的7000余只,其中陜西境內5000余只(漢中境內3000余只)。而且這逐漸龐大的朱鹮種群,全是40年前中科院劉蔭增等人在洋縣姚家溝找到的那7只朱鹮的后代。

洋縣人民40年來堅持在朱鹮活動區禁止開礦、狩獵、伐木,禁用化肥、農藥,高速公路避開朱鹮保護區,高鐵也專門在漢中地域架設蓬網,防止朱鹮棲落觸電。引導農民保留天然濕地和冬水田,保護好朱鹮的覓食地,建立朱鹮保護站、救護飼養中心。自然保護區封山育林4萬畝,疏通渠道30余公里,為朱鹮營造舒適的棲息環境。為了不驚擾朱鹮,村民們普遍不養狗,林業部門為每一只朱鹮佩戴腳環,為的是能夠精準跟蹤監測到朱鹮的飛行軌跡。

中國在朱鹮保護工作中所取得的顯著成效,得到國際社會的高度評價,朱鹮保護是世界上拯救瀕危物種的成功范例。日本、美國、英國、法國、德國、韓國等有關國際組織曾先后多次到朱鹮保護區考察交流,朱鹮保護已走向世界。九十年代朱鹮被國家領導人曾作為國禮贈送或借給日本和韓國,并選派中方技術人員幫助日本、韓國重新建立朱鹮種群,極大的提升了中國在自然保護領域的國際聲望。

中國科學院動物研究所鳥類專家劉蔭增曾感慨地說過:“要在偌大的中國尋找一種已經失蹤了20多年的罕見鳥類,猶如大海撈針!”這位科學家為挽救瀕臨滅絕的物種做出了可歌可泣的貢獻。

2019年,中華人民共和國建國70周年之際,在國慶游行隊伍中,一個手持朱鹮卡通形象的綠水青山方陣格外引人注目,當他們緩緩通過天安門廣場時,朱鹮在全國人民的心中已然成為“綠水青山”的代言人。

相信在“綠水青山就是金山銀山”的理念下,繼續堅持兼顧經濟與生態、開發與保護并重的發展路徑,沿著這條從綠水青山開辟的道路走下去,一定能讓未來的中國既有現代文明的繁榮,也有生態文明的美麗,使我們每天都能呼吸到清新的空氣,看到大自然賜予我們的美麗精靈——朱鹮!