阿爾罕布拉宮沒有回憶

何宇軒

出租車司機

時近月末,我已賦閑數日,因病疫肆虐,每天僅以挑選唱片怡情。是夜,阿利西亞·德·拉羅查琴奏法雅一曲《西班牙花園之夜》于唱機環韻開來。恰逢手機里朋友來訊,交談歡愉間偶然聊起伊比利亞遠行之憶,寥寥幾句,引人幻思。我一時遁入回想無法自拔,只得短暫擱置嚴酷現實,任憑南歐遼遠之景浸染腦際。于是,一幅幅過往映像逐漸浮現于眼簾……

那是2018年的平安夜,地點:格拉納達。我和幾個朋友坐著破舊的紅色出租車自火車站沿空蕩的街道駛向預訂的民宅留宿。我坐在副駕駛,旁邊老師傅抽著煙卷,一斜眼,操起蹩腳的英文問我:“在這么清冷的時候來我們小城,何故?”

出租車行駛得遲緩而不羈,仿佛在漂浮。眼見窗外不斷盤旋的山道被模糊的路燈割裂成斑馬紋路,我欣然回語(時不時還被煙味嗆得咳嗽幾聲):“學生難得有假期抽出時間來游玩,不知您有什么好去處推薦?”

“這兒沒什么可看的,一群散漫的人罷了。”滿頭白發的老人發出令人訝異的不屑語氣,聲色中還略帶蕭然,語罷隨手一紙手繪圖稿拋給我。

我展開褶皺橫飛的紙張,迎面撞見滿是油漬的奇怪畫面。那是一張手繪的格拉納達城區地圖,其間畫有景點標示、路線提示、建筑草圖,旁邊更配有詳實的英文文字介紹。其風格實在不羈,幾乎是隨手涂抹的頑童劣作。好像胡安·米羅(Joan Miro)的超現實繪畫,乖張凌亂卻又細節迷織,在小小的紙面上形成驚人的悖論——那些胡亂繪制的圖示分明傳遞著層次清晰的旅游信息。我剛要掏出手機,卻聽聞老人在旁說:“看看就好了,別拍照!”態度依然驕縱。

我剛要開口解釋,話還未出就被廣播里的音樂聲阻斷:如癡如醉的男高音用輕巧的音色伴隨愉悅的旋律和節奏盡情歡唱,氣氛松弛又不失深切的美感,仿若一首精致雕琢的打油詩,僅聽幾秒便猗歟休哉。老司機調高音量,隨著律動哼起來,傳出的曲調怪誕突梯,倏爾平添了幾分奇幻的意味。音符成雙成對,跟著車輛一起懸浮。我實在無知,聽不出那是什么曲子,只能通過粗鄙的舊識妄度那是一部“查瑞拉”(Zarzuelas,西班牙自己的歌劇形式)。

我用余光悄悄凝視司機師傅那張傲慢十足的老臉,真像是耳邊的音樂——豪恣、慵懶,一副對整個世界滿不在乎的樣子,其實內里有多少如火的熱情。我手里肆意勾勒的圖紙分明在說:“快來看啊,我們這兒有無數秀麗的角落。”

汽車停在半山腰。我把老人手繪的奇特“藏寶圖”還給他,老人一句話沒說,幫我們拿下行李便行車離去,消失在公路盡頭的暗色里。我們站在路旁,不自覺向斜上方看。村落沿著平滑的山坡向上延展,淡白色光暈點綴其間,茂密的植被參雜在錯落層疊的建筑旁,在夜晚的穹下隨風搖動,好像幾世紀前的游魂于房屋間悵然徘徊,與當下生靈悄然共生。

我們推著箱子,走向唯一亮著燈的飯店。望著臟兮兮的門臉,幾人相覷一視,硬著頭皮走進去。誰知剛一開門便被刺鼻的氣味包圍,那是汗液、香煙、炙烤的肉與未知的醬料在封閉的空氣中無序雜糅的結果。

我們餓壞了,在滿是油漬的菜單上指指點點。我不記得點了些什么菜,只隱約記得我們坐在一個角落,藏匿于煙霧裊繞的木桌間,任憑昏黃的燈光映出觥籌交錯的倩影。我四處閑望,看著一張張暈紅的臉,男人的、女人的,還聽到有人在演奏吉他,撥弦聲穿過嘈雜的交談與哄笑悠悠而來。我好像不那么餓了,對食物的等待也不再焦灼。不知不覺,我成了慵懶的共犯,似乎與煙塵張揚的臟亂環境解除了隔膜,頃刻間迷醉在和長久適應的生活節奏毫無瓜葛的曼妙氛圍里。

我又憶起出租車廣播里逍遙自在的查瑞拉與老師傅兇巴巴的話:

“這兒沒什么可看的,一群散漫的人罷了。”

影子,墻

次日清晨,我們從留宿的民宅沿蜿蜒的小道下山,再往東邊的陡坡前行,準備朝圣舉世聞名的阿爾罕布拉宮。

半山腰有一條窄道,那是通往宮殿的必經之路,觸目滿是高聳的墻壁,由主體建筑外圍向下延展。墻面,綠色植物攜帶無法馴服的天性穿破石縫而出,好似無章卻有序的草書,在石塊組成的網格上盡情潑墨。十五世紀的雕刻仰著脖子,凝視古舊的信仰,輕嘆百年喧嘩。

樹影在印滿水漬的石墻上徜徉,周遭草木闃寂。恍惚錯位間,《天堂電影院》的片段浮現:老膠片的光暈投射在意大利小鎮破舊的殘壁上,人群歡呼著涌向它,好像那是一個節日,影像里的演員穿越時空與他們的情感交互、勾連。只不過,我耳邊并未響起莫里康內那如水般柔和的旋律,反倒對查瑞拉念念不忘、時刻回想。希區柯克說:影像即是鬼魅。遙想于此,我仿佛親眼撞見費德里科·丘埃卡(Federico Chueca,1846—1908)的幽靈彈奏鋼琴,在安達盧西亞斑駁的石壁上游蕩。昨夜星空下飄動的植被也果然是他們那批質樸的十九世紀西班牙人游魂嗎?

我不知道在出租車里聽到的曲子是否出自丘埃卡,但腦海里第一個跑出來的名字的確是他。那種歡快、輕巧,以及深刻的哲思,不得不讓人想起他。丘埃卡的作品代表了查瑞拉歌劇的十九世紀榮光。

若說十八世紀末,查瑞拉還在貴族與平民的立場間搖擺,那么在丘埃卡誕生的十九世紀,查瑞拉則已全然脫離王宮與上層階級的束縛,開始走近尋常百姓。因此丘埃卡兒時有機會聽到查瑞拉并喜歡上它,盡管他的家庭環境與音樂毫無瓜葛。他出生在馬德里,父親是一位看門人,母親沒有工作,負責照料家務,市政廣場“盧哈內斯之家”(Casa de los Lujanes)的一個房間是他們的居所。八歲那年,由于強烈的個人興趣,他進入馬德里音樂學院學習鋼琴。丘埃卡在那里度過了八年時光,為作曲打下了良好的基礎,卻在十六歲那年因為現實就業的考慮被迫退學,改修醫學。

1865年,為反對伊莎貝拉二世的專制統治,爭取自由,馬德里爆發“圣丹尼夜暴動”,無數學生被捕入獄,丘埃卡也未能幸免。雖然他什么也沒做,但官方給出的逮捕理由是,他在馬德里音樂學院時期創作的幾部習作涉嫌詆毀王權,因為它們太過俗氣。由此我們也不難從側面看出,當時的權力階級仍以是否“高雅”作為音樂創作的唯一標準。

在獄中,丘埃卡創作了一組華爾茲套曲,題為《一個囚徒的挽歌》(A Prisoners Lament)。這部作品被西班牙民族樂派作曲大師巴比耶利(Francisco Asenjo Barbieri,1823—1894)聽到,他立即被丘埃卡的才華所折服。在丘埃卡出獄后,巴比耶利親自為這部作品改編了管弦樂版本,并更名為《丘比特與埃斯庫拉皮烏斯》(Cupid and Esculapius),促成了其在羅西尼劇院的首演。丘埃卡也因此聲名遠揚,從此走上職業音樂家的道路。

1867年,西班牙爆發大規模霍亂,丘埃卡的父母也因霍亂逝世。他帶著極其沉重的心緒重新回到馬德里音樂學院學習,希望尊崇內心的選擇,能夠用鐘愛的音樂給自己的國家帶來希望。

1874年,丘埃卡任職于瓦雷達迪斯劇院(Teatro de Variedades),成為首席指揮。在那里,他創作了第一部歌劇《已故的侄子》(El sobrino del difunto)。從名字就可以看出,這部歌劇的寓意悲觀,主題沉重,但丘埃卡卻選擇延續巴比耶利的做法,以民間旋律與鄉土節奏作為整體基調,制造輕松自在的氛圍。這部作品也奠定了丘埃卡今后全部作品的基調——用松弛、暢快的樂感講述低沉、哀傷的主題。

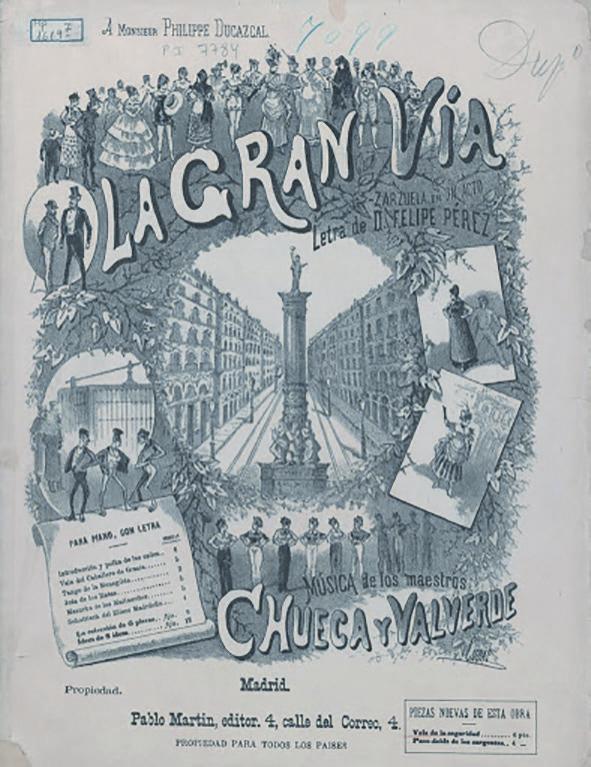

《已故的侄子》首演反響熱烈,受到西班牙平民的廣泛喜愛。一時間,街頭巷尾四處傳唱其中的唱段。藝術圈子也深受震動,不少文學家、畫家、作曲家都開始主動聯系丘埃卡,希望與其合作,也有不少人希望借他的名氣為自己的藝術道路謀取利益。總之,丘埃卡成了社交圈的寵兒。但他并未因此墮入歧途,在這個時期結識的諸多藝術家中,他與作曲家華金·瓦爾韋德·杜蘭(Joaquin Valverde Duran,1846—1910)結為至交,開始了長達十余年的音樂合作。正因與杜蘭共事,丘埃卡才真正進入了查瑞拉歌劇的寫作。兩人共同創作的查瑞拉歌劇作品包括:《一位質樸的師傅》《貧民窟》《羅拉的歌》《國慶節》《加的斯》《下雨的一整年》。當然,還有最著名的《格蘭大道》(La Gran Via),它是丘埃卡一生中最受歡迎的作品,至今依然深受西班牙人的喜愛。不過,嚴格來說,《格蘭大道》實際上不能完全算是一部查瑞拉作品,它是一個以“小體裁”(genero chico,短小、輕松的西班牙民間音樂表演形式)為形式創作的更“接地氣”的民間滑稽劇。

許多人認為,丘埃卡是以上所述這批歌劇創作的絕對主導,我不太認同這樣的觀點。在我看來,兩人在歌劇的創作中良好互補,可以說缺一不可。丘埃卡主要進行民間旋律的發展與運用,將嚴格的形式轉換為輕巧的布局,用最“俗”的音樂語言表達深刻的思索。杜蘭則更熟悉查瑞拉的表演形式,可以說,如果沒有杜蘭,這個時期的丘埃卡還無法像在以上提及的歌劇中那樣,如魚得水地以這種西班牙特有的輕歌劇模式傳遞他的音樂理念。反之,如果沒有丘埃卡,杜蘭也無法突破查瑞拉歌劇的固有限制,更無法融合具有民族性的民俗音樂。杜蘭個人創作的查瑞拉作品依然攜帶過去的積習,包含某種華麗的宣泄感,還不夠平民化。因此,兩人的合作是促成查瑞拉歌劇走入新時代的拐點和里程碑,也讓這種形式有了向未來延展的可能性。

1885年,丘埃卡成為阿波羅劇院(Teatro Apolo)的首席指揮,從此開始其獨立創作的生涯。在生命的最后三十年里,他先后創作了藝術水準最高的幾部查瑞拉歌劇:《白色馬甲》《胡爾塔的驕傲》《洗禮》等。盡管這些作品沒有前十年與杜蘭合作的作品那么受歡迎,但在我看來,它們的水準更高。丘埃卡已經能爐火純青地運用查瑞拉的形式表達他的音樂理念與社會哲思,他的藝術在人生的最后歲月里達到了前所未有的高峰。

阿爾罕布拉宮沒有回憶

阿爾罕布拉宮。

來時一路走走停停,當我們面朝宮殿的正門仰望時,已趨近正午。果然是地中海沿岸氣候,即使在山區,即使是年末的冬季,日光也足夠炙烈。此刻,滿頭大汗的我們孤獨地看觀零落的人流。

與幾度幻想中的場面截然相異,游客竟如此稀少。前往格拉納達的游人難道不都是為了觀賞這宮殿奇景的嗎?更何況世間誰人不知弗朗西斯科·塔雷加那首著名的吉他曲《阿爾罕布拉宮的回憶》?亦有同名韓劇正值火熱,一時間網絡上眾聲喧嘩,人們紛紛對電視里神秘的遠古城池投來傾羨的目光。可現在,當我步入所期待的一幕時,竟會陷入如此寂寥的冷遇?

見到一位發色蒼白的老人在緊鎖大門的入口處悠然臥坐——滿面慵懶的神情令人想起語態桀驁的出租車師傅——我們便上前詢問。老人回應說:“圣誕節日期間,宮殿閉門。”一行人聽罷一臉驚詫,頓時四肢癱軟,全然喪失了旅途的目的和氣力。