燈塔的光

崔宗進

“這里有始皇東巡的傳說,這里是煙臺開埠的搖籃。

這里有碧波萬頃的港灣,這里是靈芝守護的家園。

這里有葡萄美酒的醇香,這里是民族工業(yè)的發(fā)端。

這里有海防精神的延續(xù),這里是文化交融的前沿。

這里有現代都市的繁華,這里是山海環(huán)繞的芝罘。”

當你漫步在濱海廣場,看海天一色、品云卷云舒時,視線總是不由自主地被不遠處的白身紅頂的煙臺山燈塔所吸引。自1868年煙臺山的烽火臺建起了燈樓和旗桿,這座歷經百年滄桑的燈塔,見證著芝罘從被迫開埠開始蹣跚成長,在抗戰(zhàn)的炮火中愈發(fā)堅強,在解放后蓬勃發(fā)展的時代巨變。她的燈光似母親慈悲的目光,撫慰著指引著遠航歸來的游子和旅人。那晝夜閃爍的燈光畫出的圓,將所有愛黨、愛國的圍在一起,凝成奮進的力量,支持著芝罘的發(fā)展。

順著燈塔的光,我們穿過歷史的長河,回到1916年。15歲的福建人郭壽生中學畢業(yè),應試于北京政府海軍部,以福建考區(qū)第一名的成績被煙臺海軍學校錄取,成為該校第十六屆學生,此后積極投身革命工作,成為20年代初煙臺地區(qū)的黨團領導人,“四一二”反革命政變后與黨組織失去聯(lián)系,1948年通過林亨元與黨組織重新聯(lián)系上后,郭壽生開始策反林遵起義,在他的不懈努力下,促成了林遵所在的國民黨海防第二艦隊起義。4月23日,當解放軍兵分三路橫渡長江,進逼南京時,林遵在南京下游笆斗山宣布率9艘軍艦和兩支炮艇隊,及25艘艦艇光榮起義。被毛澤東、朱德譽為“南京江面上的壯舉”。

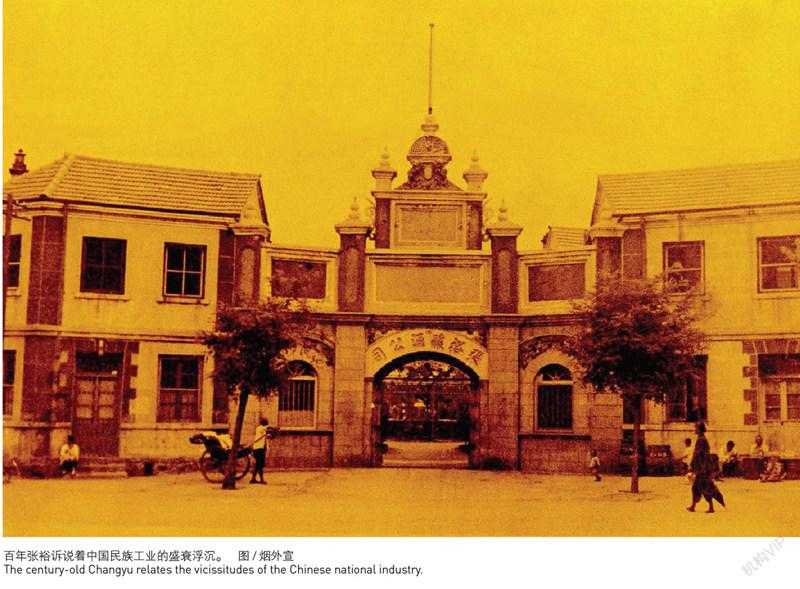

順著燈塔的光,我們向東望去,百年張裕訴說著中國民族工業(yè)的盛衰浮沉。1892年,愛國華僑張弼士投資白銀三百萬兩創(chuàng)辦張裕釀酒公司,開創(chuàng)了中國工業(yè)化生產葡萄酒的先河;1905年建成的地下大酒窖至今不滲不漏、保存完好,1912年孫中山先生留下的親筆題詞“品重醴泉”在煙臺博物館供后人瞻仰,1915年參加巴拿馬太平洋萬國博覽會,一舉奪得四項金獎和最優(yōu)等獎狀,張裕葡萄酒名噪一時。如此輝煌,卻也在抗戰(zhàn)時期陷入困境,入侵的日軍要求張裕公司為其生產軍用物資,張弼士的兒子張巨烺斷然拒絕:“我們中國人怎能為你們服務!”寧愿被趕出宅院、生活難以為繼,也不向日本人低頭屈服。直到1949年煙臺解放,面臨破產的張裕才得以重生。也因張裕的貢獻,煙臺成為亞洲第一個“葡萄酒城”。張裕的發(fā)展史是中國近現代民族工業(yè)發(fā)展的一個縮影,也讓煙臺成為了中國民族工業(yè)發(fā)祥地之一。而今當人們端起酒杯,觥籌交錯、談笑風生時,張裕這個歷經百年風雨洗禮的見證者,那醇厚的酒香里多了一份歷史的回味。

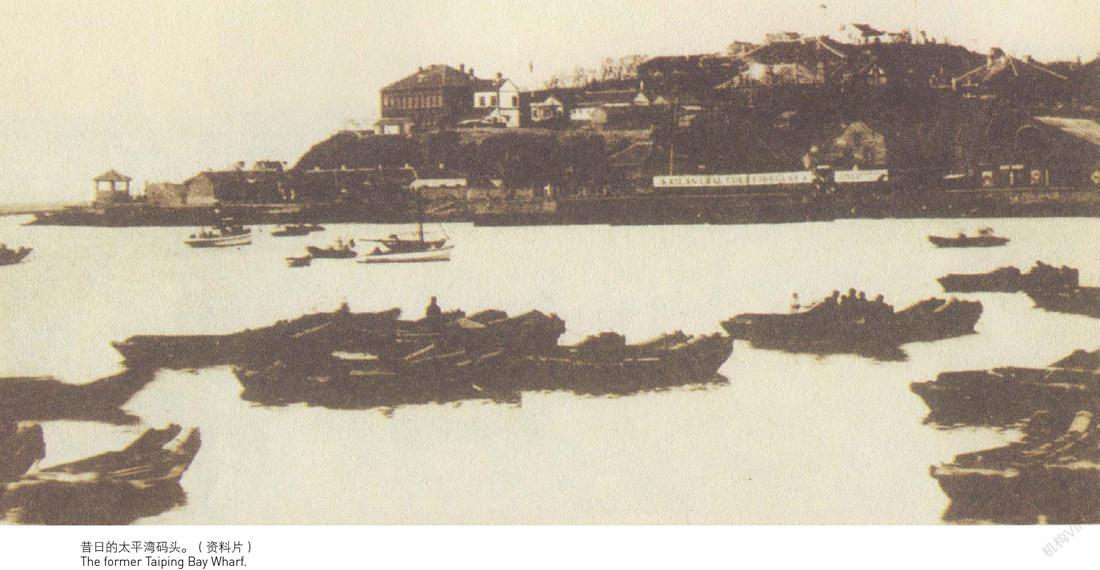

順著燈塔的光,我們將目光西移,如今的太平灣碼頭熱鬧熙攘,卻很少有人知道它見證了當年的驚心動魄。1949年2月15日,國民黨海軍長山島201號掃雷艇臨時奉命駛至廟島一帶,準備第二天實施打撈落入該島附近海中的一只艦艇主錨。16日清晨,海上風大浪高,海水渾濁,不便進行打撈。此時,該艇的國民黨海軍上尉艇長獨自去南長山島巡航處赴會,大多數軍官和一些士兵不在艇上。早就對國民黨反動統(tǒng)治心懷不滿的艇上進步士兵李全聚、萬成其、王文禮等人,在長時間秘密組織醞釀的基礎上,瞅準艇長離艇和停泊外島的時機,果斷地發(fā)動艇上官兵舉行起義,得到大家的贊同和擁護。他們經過一夜的周密準備,17日凌晨,宣布起義,同日5時,201號掃雷艇駛抵煙臺港太平灣碼頭,李全聚等乘小船登岸,同解放軍煙臺海防部隊取得聯(lián)系,起義成功!

歷史的巧合總是在不經意間發(fā)生,20號掃雷艇的起義引起了國民黨的注意,派出飛機盤旋在煙臺上空,而當時的海上,有一艘載著知名黨外人士的輪船正向太平灣碼頭駛來。1949年2月28日下午,乘坐掛著葡萄牙國旗的“華中”號貨輪從香港啟程,擺脫了國民黨軍艦的尾隨,經過5天的漂泊,3月5日下午,駛抵煙臺港。船上載有著名民主人士:葉圣陶、柳亞子、陳叔通、馬寅初、鄭振鐸、徐鑄成、曹禺、劉尊棋、包達三、傅彬然、沈體蘭、宋云彬、張伯、王蕓生、張季龍、趙超構等。這些在中國近代文化、革命史上熠熠生輝的名字,第一次和煙臺這個港口城市發(fā)生了如此密切的聯(lián)系。民主人士在煙停留期間,參觀、游覽了煙臺市區(qū),親身體驗了煙臺解放區(qū)的新生活,對即將誕生的新中國充滿向往;煙臺民眾也從中感受到巨大鼓舞和力量,共同期盼勝利的到來。

順著燈塔的光,我們看見多少仁人志士為了煙臺的解放,作出巨大貢獻。1943年,張世祿在地下工作者牟德海的感召下,毅然投奔到膠東抗日根據地,被送往膠東公學學習,接受黨的培養(yǎng)教育,參加了抗日隊伍。1945年上半年,她打入煙臺偽警察局特務科,秘密從事地下情報工作,多次巧取敵人機密的重要情報傳送到中共煙臺地下組織。1945年10月,張世祿觀察到日軍開始登船從海上逃跑、偽軍接防的情況后,在漆黑的夜晚,冒著敵人的槍彈,巧妙地繞過崗哨,穿過道道鐵絲網,爬越四林區(qū)的南山深溝,終于趕在天亮前將情報送交南山八路軍攻城指揮部,為確定總攻時間提供了可靠依據。

燈光照進現實,現在的芝罘灣畔,社會各界正團結一心、爭先創(chuàng)優(yōu),奮力書寫新時代煙臺現代化強市建設新輝煌。

“With the legend of Emperor Qin Shihuang in his visit to the east, it is the cradle of port opening for Yantai. With bays of boundless waves, it is the home to Reishi. With aromatic wine, it is the origin of the national industry. With the inheritance of the spirit of coastal defense, it is the forefront of cultural integration. With the prosperity of a modern metropolis, it is Zhifu surrounded by mountains and seas. ”

When you stroll along Binhai Square and watch the clouds rolling and unfolding as the sea and the sky merge, your eyes will be spontaneously attracted by the red-capped white lighthouse on Yantai Mountain nearby. Ever since the lamp tower and the flag post were built on the beacon on Yantai Mountain in 1868, the light house that experienced a century of vicissitudes has witnessed the gradual growth of Zhifu when it was forced to open, its increasingly stronger resilience in the gunfire of the war against the Japanese aggression and its sea change in its thriving development after the liberation. Her light is like the compassionate sight of a mother, consoling and guiding locals and visitors returning from the distance. The circles drawn by the glittering light in the day and at night surrounded all those who love the Party and the country and support the development of Zhifu with their diligent strength.