Ku波段衛星通信系統中雨衰影響及對抗措施

薛冬岑

【摘要】 ? ?降雨會對Ku波段衛星通信系統的傳輸造成嚴重的干擾,其中降雨衰減是影響其傳輸質量及系統性能的一大重要參數。論述Ku波段衛星通信中降雨衰減產生的原理和影響,通過降雨量的大小進行雨衰估算。闡明能夠有效降低Ku波段衛星通信系統傳輸中降雨衰減造成的不利影響及對抗措施。

【關鍵詞】 ? ?降雨衰減 ? ?衛星通信 ? ?雨衰估算 ? ?對抗措施

Abstract:Rainfall caused serious interference to the Ku-band satellite communication system. While the rain attenuation is one of the important parameters affecting the transmission quality and system performance. The principle and influence of rainfall attenuation in ku-band satellite communication are discussed. And the rain attenuation is estimated by the amount of rainfall. The anti-rain attenuation measures to reduce the negative effects of rain attenuation on ku-band satellite communication are expounded.

Key Words:Rain Attenuation;Satellite Communication;Rain Attenuation Estimated Value;Anti-rain Attenuation Measures

引言:

衛星通信無論是在國內還是在國際上都已家喻戶曉,當今發展迅猛,由于其通信容量逐步增大,尤其是應急指揮通信領域的很多業務早已從過往的C波段過渡到了Ku波段。Ku波段衛星通信系統不僅比C波段衛星通信系統帶寬容量大、抗干擾性更強、地球站天線口徑小且方便安裝建設,大大節省了建站成本。應急指揮通信需要實時不間斷才是整個工作過程的關鍵,但是衛星通信受到天氣等自然條件的影響較大,尤其是降雨造成的衰減,Ku波段的降雨衰減相對于C波段更大。在衛星通信中Ku波段常用頻段14.25/12.75GHz,頻率高波長短且與雨滴的直徑近似,因此在Ku波段衛星通信中降雨衰減格外明顯,故迫切需要根據雨量的大小來進行雨衰估算,為了滿足衛星通信站之間順利工作和建站設計提供必要的參數信息。通過對雨衰的產生,對系統的影響以及雨衰估算的結果,采取相適應的對抗措施,減少降雨產生的不利影響。

一、降雨衰減的產生和影響

1.1 雨衰的產生

降雨是一種常見的自然現象,在對流層中近地高度約20Km左右為降雨區,電磁波是衛星通信傳播的重要介質,但是電信號即電磁波在傳輸過程中若遇到降水區域時則會受到其影響。電磁波在穿過降雨區域時,雨滴不但能夠吸取部分的電磁波能量,甚至對電磁波產生了散射,若降雨量大,散射還會造成大面積的電磁波干擾,甚至會對電磁波產生去極化現象。在二者共同的影響下,稱之為降雨衰減。

應急指揮通信在衛星通信中常采用Ku頻段,相較于C波段其波長更小只有十幾毫米,又由于降雨的隨機非選擇性,雨滴直徑的大小通常只有幾毫米左右,與Ku波段發射的電磁波波長相差無幾,因此Ku波段衛星通信受到降雨衰減的影響要比C波段衛星通信嚴重的多。降雨衰減會隨著降雨量的逐步增高而趨之明顯,過大的降雨衰減勢必會導致實時通信的斷線。在Ku波段衛星應用和地球站建設規劃中就很有必要考慮降雨衰減的估算,采取相適應的對抗措施來降低對通信的干擾。電磁波穿過雨區時降雨衰減的強弱與雨滴的直徑及波長息息相關,當雨滴的波長小于電磁波的波長時,此時的衰減主要是雨滴對電磁波產生的散射造成的;當雨滴的直徑大于電磁波的波長時,此時的衰減主要是雨滴對電磁波吸取部分能量產生的損耗決定的。無論是上述何種情況,都是在電磁波行進方向上造成的衰減;雨滴直徑越近似于電磁波波長,則所產生的降雨衰減就越大,通常情況下雨滴直徑是遠遠小于電磁波波長的,因此,對于C波段衛星通信來說,頻率相對較低,波長長,則降雨衰減近似于無。

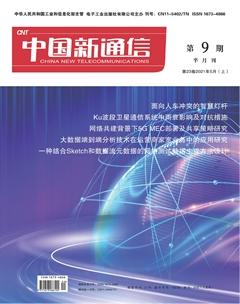

根據國際無線電咨詢委員會(CCIR)(現國際電信聯盟無線電部門(ITU-R))繪制的降雨衰減量與工作頻率、降雨量的關系曲線如圖1中:實線表示降雨量從小雨到暴雨對電磁波產生的衰減;虛線表示云、霧引起的衰減。由圖1觀察得知,對于C波段(6/4GHz)衛星通信來說只有遇到大到暴雨時才會產生少量的降雨衰減,即使是暴雨造成的最大降雨衰減也小于1dB/Km;對于Ku波段(14.25/12.75GHz)不僅頻率高,波長短甚至與雨滴直徑近似,受到降雨衰減影響更嚴重。

以圖1中的中雨(降雨量4mm/h)為例來觀察Ku波段的降雨衰減量,假設電磁波穿過降雨區域的有效路徑為15Km時,則上行鏈路衰減量為3dB左右,下行鏈路衰減量為1.5dB左右;若遇到暴雨(降雨量100mm/h)時,降雨高度通常集中在2Km以內,則上行鏈路衰減量為16dB左右,下行鏈路衰減量為14dB左右。可見降雨量逐漸增大,Ku波段降雨衰減量迅速升高,故可見降雨衰減量同降雨量的大小成正比關系。

1.2 降雨噪聲

降雨不光對電磁波產生吸收損耗和散射,同時還會對整個通信系統產生熱噪聲,由于降雨會產生噪聲,其會對地球站接收端產生干擾,這種干擾折合到天線接收端就會等同為天線的熱噪聲,故也稱為降雨噪聲,對地球站接收端的載噪比會造成較大的影響,產生的影響也跟天線結構和降雨衰減量的大小息息相關。據衛星通信現有的工程應用經驗得出,產生0.1dB衰減,噪聲溫度會升高6.7K。通常來說,降雨噪聲造成的影響與地球站天線的俯仰成反比,因為降雨時,即使雨量增大,雨滴呈扁平狀,其縱軸長度小于橫軸長度,地球站仰角越高就意味著電磁波在穿過雨滴時所經過其縱軸的路徑越短,所以降雨衰減量就越小。降雨噪聲可用公式(1)來計算:

式中:E為天線的有效全向輻射功率(dB);A為降雨衰減值(dB);W為天線的饋源到LNB之間的波導損耗(dB);Train為雨的溫度(K)。

式中可見噪聲溫度高低視降雨衰減值的降低而減小,如果不存在降雨衰減現象,噪聲溫度就不會增加。如果不存在波導損耗,噪聲溫度就主要是由降雨衰減產生的。噪聲溫度的大小主要影響天線接收端的載噪比,即G/T值,噪聲溫度越高,而信號的質量越低,地球站的可用性就降到了最低,因此,地球站建站規劃時以及鏈路計算中這些參數是必須重視的。

1.3 降雨去極化現象

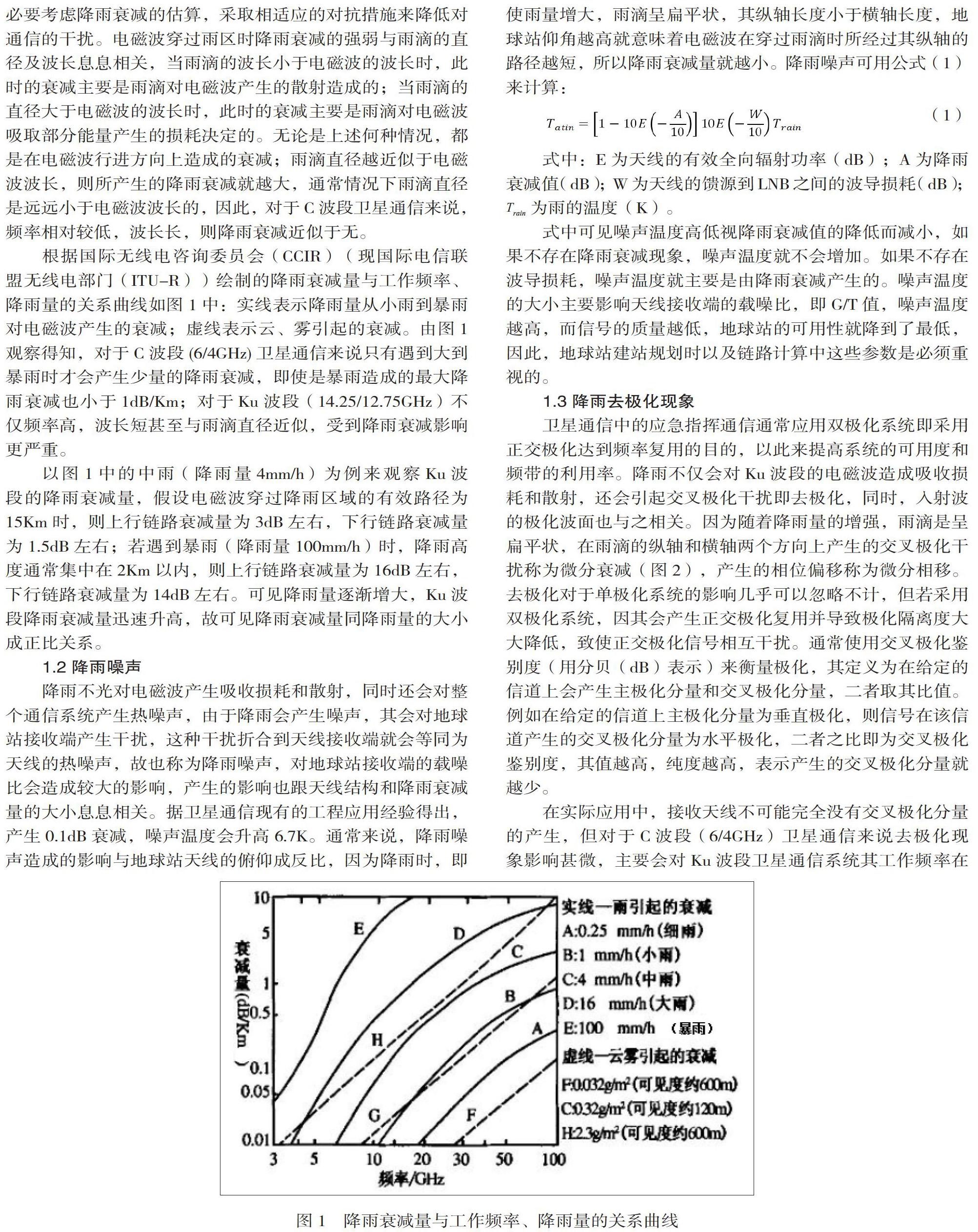

衛星通信中的應急指揮通信通常應用雙極化系統即采用正交極化達到頻率復用的目的,以此來提高系統的可用度和頻帶的利用率。降雨不僅會對Ku波段的電磁波造成吸收損耗和散射,還會引起交叉極化干擾即去極化,同時,入射波的極化波面也與之相關。因為隨著降雨量的增強,雨滴是呈扁平狀,在雨滴的縱軸和橫軸兩個方向上產生的交叉極化干擾稱為微分衰減(圖2),產生的相位偏移稱為微分相移。去極化對于單極化系統的影響幾乎可以忽略不計,但若采用雙極化系統,因其會產生正交極化復用并導致極化隔離度大大降低,致使正交極化信號相互干擾。通常使用交叉極化鑒別度(用分貝(dB)表示)來衡量極化,其定義為在給定的信道上會產生主極化分量和交叉極化分量,二者取其比值。例如在給定的信道上主極化分量為垂直極化,則信號在該信道產生的交叉極化分量為水平極化,二者之比即為交叉極化鑒別度,其值越高,純度越高,表示產生的交叉極化分量就越少。

在實際應用中,接收天線不可能完全沒有交叉極化分量的產生,但對于C波段(6/4GHz)衛星通信來說去極化現象影響甚微,主要會對Ku波段衛星通信系統其工作頻率在10GHz以上產生干擾。

1.4 雨衰估算

降雨量的大小隨著地區和季節不同差別會很大,自然界中的降雨量在統計上也是不可預測的,所以測量降雨對實時通信產生的干擾要在不同的降雨情況下估算。降雨的不同情況用降雨率(mm/h,即每小時降雨量)來表示,指某地區雨水積蓄的速度。

某一地區的降雨情況一般描述為:降雨率超過的時間比例為P%(P通常取值為:0.001、0.01、0.1、1)。降雨衰減的估算需要收集大量的必要參數,此次估算以北京降雨情況為例,雖然沒有當地降雨的實測數據,但可根據國際無線電咨詢委員會(CCIR)(現國際電信聯盟無線電部門(ITU-R))規劃的雨區分布和降雨率情況得知,北京被列在平均降雨率為42mm/h(時間百分比為0.01%)的K地區,也就是說北京地區降雨率超過42mm/h的時間比率為0.01%,相當于每年有0.85小時的降雨率超過了此值。

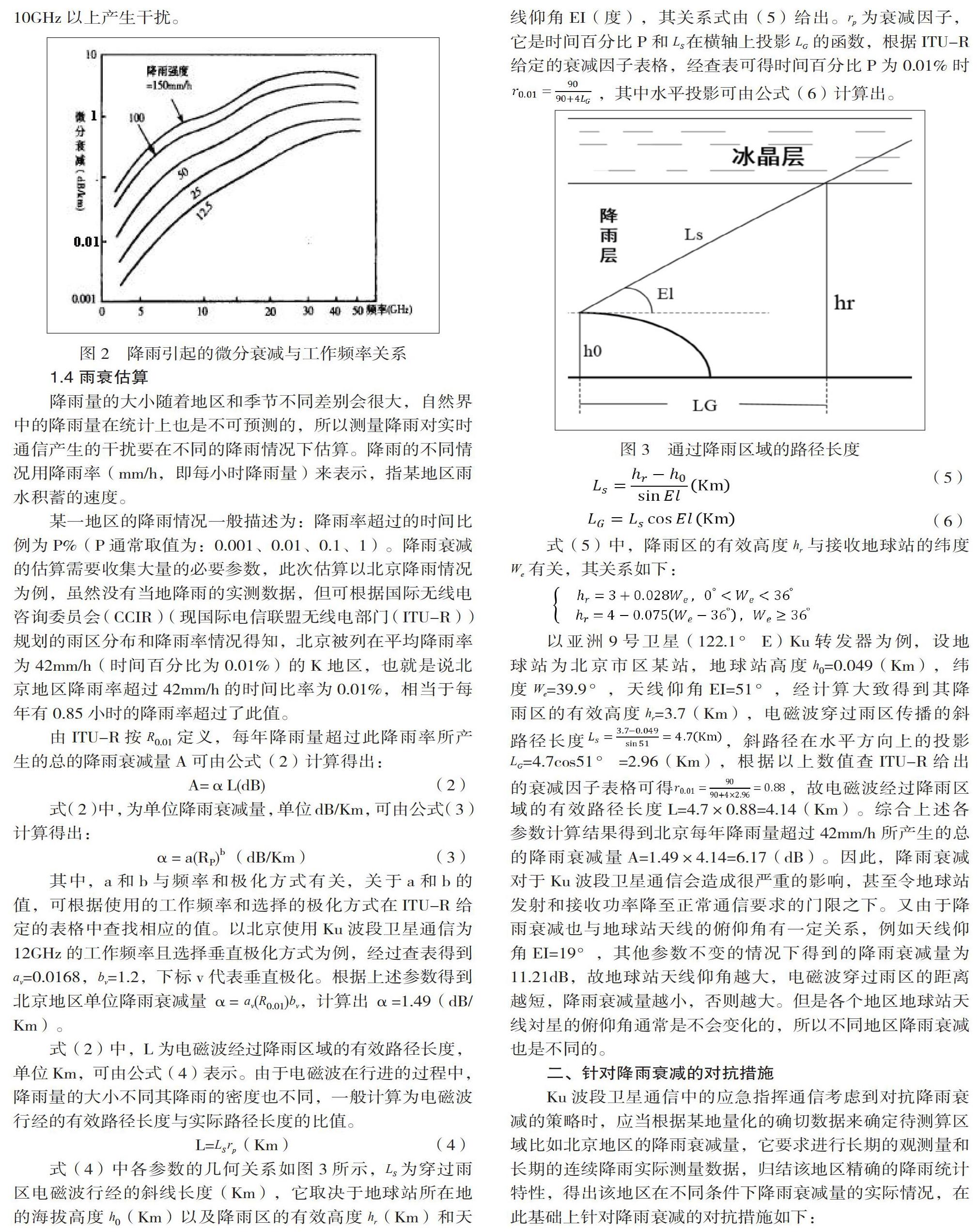

以亞洲9號衛星(122.1°E)Ku轉發器為例,設地球站為北京市區某站,地球站高度h0=0.049(Km),緯度We=39.9°,天線仰角EI=51°,經計算大致得到其降雨區的有效高度hr=3.7(Km),電磁波穿過雨區傳播的斜路徑長度,斜路徑在水平方向上的投影LG=4.7cos51°=2.96(Km),根據以上數值查ITU-R給出的衰減因子表格可得,故電磁波經過降雨區域的有效路徑長度L=4.7×0.88=4.14(Km)。綜合上述各參數計算結果得到北京每年降雨量超過42mm/h所產生的總的降雨衰減量A=1.49×4.14=6.17(dB)。因此,降雨衰減對于Ku波段衛星通信會造成很嚴重的影響,甚至令地球站發射和接收功率降至正常通信要求的門限之下。又由于降雨衰減也與地球站天線的俯仰角有一定關系,例如天線仰角EI=19°,其他參數不變的情況下得到的降雨衰減量為11.21dB,故地球站天線仰角越大,電磁波穿過雨區的距離越短,降雨衰減量越小,否則越大。但是各個地區地球站天線対星的俯仰角通常是不會變化的,所以不同地區降雨衰減也是不同的。

二、針對降雨衰減的對抗措施

Ku波段衛星通信中的應急指揮通信考慮到對抗降雨衰減的策略時,應當根據某地量化的確切數據來確定待測算區域比如北京地區的降雨衰減量,它要求進行長期的觀測量和長期的連續降雨實際測量數據,歸結該地區精確的降雨統計特性,得出該地區在不同條件下降雨衰減量的實際情況,在此基礎上針對降雨衰減的對抗措施如下:

2.1 通信鏈路的備余量

衛星通信鏈路中常用的傳統方法就是備份余量。例如在C波段衛星通信鏈路中備份預留3-7dB余量,Ku波段衛星通信鏈路中備份預留6-10dB余量。在缺水或降雨稀少區域,如沙漠中降水極少,如有備份余量足,則以支撐系統的可用需求,但在降雨多發區,特別是夏季多暴雨時期,降雨衰減可達10dB以上,這種情況下備份余量可能完全不夠用,就要考慮其他方法了。

綜上所述,晴天時鏈路備份余量可能產生浪費,暴雨天時,也會出現不能滿足系統需求的情況。

2.2 極化方式和天線口徑的選擇

降雨的隨機性也造成了雨滴的形狀大小不一,不同大小的雨滴對信號造成的衰減也不一。隨著降雨的增大,雨滴不僅呈現扁平狀,且在水平直徑也變大。對于線極化而言,因雨滴水平直徑大于縱向直徑,水平極化方式的衰減大于垂直極化方式,也就是說在工作頻率12GHz以上的衛星通信中,就抗雨衰性能而言,垂直極化方式優于水平極化方式。

根據公式可知,其中接收天線增益G與接收天面口徑D呈對數函數關系,故大天面口徑越大,接收天線的增益會隨之提高。在降雨多發和地球站天線俯仰角低的地區,使用大口徑天線,其接收天線增益越高,系統覆蓋的范圍就越大。

但是應急指揮通信中多采用的車載衛星天線受到其局限性,無法采用較大口徑天線,一方面攜帶不便,另一方面加大了成本。

2.3 前向糾錯技術及降速率技術

在大到暴雨時,降雨衰減量逐步增大,通常利用前向糾錯(FEC)即一種編碼方式,降低信息傳輸時的誤碼率。通過壓縮編碼速率換取更高的編碼增益,例如采用編碼速率為FEC 3/4的卷積碼,例如常用維比特譯碼,系統的解調門限為7dB,若再適當減小編碼速率,采用FEC 1/2的卷積碼,此時系統的解調門限降為5dB。雖然其編碼增益提高了,但是犧牲一定的編碼速率換取來的,編碼速率減小到一定限度,即使繼續減小,換取的編碼增益也微乎其微。

當下自適應速率降低技術(ARP)抗雨衰影響相對優越,通信信道在受到雨衰影響時降低數據速率來提高信道的容量,產生的增益與其成正比,例如數據速率減少至1/4時,增益為5dB。綜上所述,以上兩種技術,可以彌補不同降雨條件下產生的雨衰影響,但降雨量越大,系統有效的可用容量將減小,對于應急通信中的音視頻傳輸過程會造成數據阻塞和卡頓等現象。

2.4 自動功率控制

自動功率控制是通過改變系統的功率來實現對衛星通信鏈路受到降雨衰減的有效補償。對于設計較為復雜且建設集成繁瑣的地球站,可以采用上行鏈路自適應功率控制(AUPC)和整個系統的自動功率控制(APC)。

在應急指揮通信中,降雨衰減對上行鏈路造成的影響大,對其鏈路的要求更嚴苛,在上行鏈路中都會配置功率控制器,對降雨衰減進行自動補償,其工作原理是:遇到降雨時,地球站接收到衛星轉發器傳回的信號時,會同步的測算出鏈路的降雨衰減量,通過上行自動功率控制調整地球站的發射衰減從而控制功率的大小,達到動態補償降雨衰減的目的,讓信號功率保持在飽和或最大功率狀態。但若變為晴天時,自動功率控制可能仍然保持在雨天時的衰減功率,從而造成功率嚴重超發。

但對于衛星通信的整個系統的自動功率控制(APC)而言,下行鏈也存在降雨衰減,因此也可以配置功率控制器,采用同時控制上下行鏈路功率即來對抗降雨衰減,這種動態控制就是以網管系統為基準的。該系統能夠全天候不間斷的監測出全網上星地球站的收發功率值,通過與晴好天氣正常使用時的收發功率值進行比較,實時調整地球站的衰減從而控制功率大小。

比如網管系統軟件中的衛星調制器模式選擇自動功率控制參數配置(TPC on UFC on),這意味著自動功率控制功能已開啟。綜上,自動功率控制可以在陰、雨等甚至惡劣天氣下穩定地球站的通信性能。

三、結束語

應急指揮通信是戰時通信,地質災害和緊急救援的重要措施,衛星通信是應急指揮通信的重要手段,因其不受距離、時間以及地點等外界因素的制約而廣泛應用。

衛星通信系統的穩定和可靠以及實時通信是其重要指標,衛星通信會受到云、雨、霧,雪等自然因素的影響,通過以北京地區受到的降雨衰減為例,詳細地解讀了各公式含義以及相應地計算步驟,并根據北京地區量化的降雨量統計特性得出了降雨衰減的估算值。同時闡述了一些常用的對抗法及措施來降低雨衰造成的影響,提高了衛星通信系統的穩定性和可靠性。衛星通信的新技術還有待發展,相信經過日益的研發一定會有新的征程。

參 ?考 ?文 ?獻

[1] 張更新.劉愛軍.張杭.童新海.衛星通信(第三版).解放軍理工大學通信工程學院.2001

[2] 楊運年.降雨對Ku波段衛星通信系統的影響及其對抗措施[J].通訊世界.1998.(3):33~36

[3] 劉國梁.榮昆璧.衛星通信.西安:西安電子科技大學出版社.1994

[4] 陳振國.楊鴻文.郭文彬.衛星通信系統與技術[M].北京:北京郵電大學出版社.2003

[5] 李志國.衛穎.衛星通信鏈路計算[J].指揮信息系統與技術. 2014.1(5):73~76