2種傳統醫學的比較:印度阿育吠陀與中國傳統醫學

竇智麗 趙磊 張雨楠

摘要 印度作為人類文明的搖籃之一,不僅孕育出內涵豐富的文化體系,而且也有自己獨特的成熟的醫學體系,其中阿育吠陀醫學的歷史最為悠久、最具有代表性,而且是印度傳統醫學的構成主體。由于絲綢之路的開辟和佛教交往的頻繁,自古中國和印度就有著密切的經濟文化、醫藥知識交流,其對中國傳統醫學的發展影響深遠,尤其是現在的藏醫學,在理論上和印度醫學有很多的相似之處。從理論、疾病發生發展、診斷、治療全方位簡單論述中醫學與阿育吠陀醫學,以促進更多中醫學子對傳統醫學的理解和學習。

關鍵詞 印度醫學;阿育吠陀醫學;中醫學;傳統醫學;診斷;理論;應用;比較

Abstract As one of the cradles of human civilization,India has not only bred a rich cultural system,but also has its own unique and mature medical system.Among them,Ayurveda has the longest and most representative medical history,and is the main body of traditional Indian medicine.Due to the development of the Silk Road and the frequent exchanges of Buddhism,China and India have had close economic,cultural,and medical knowledge exchanges since ancient times.It has had a profound impact on the development of traditional Chinese medicine(TCM),especially Tibetan medicine,which is theoretically similar to Indian medicine in many ways.This article focuses on the theories,disease development,diagnosis,and treatment in a comprehensive way to briefly discuss TCM and Ayurveda in order to promote the understanding and learning of traditional medicine by more TCM students.

Keywords Indian medicine; Ayurveda medicine; Traditional Chinese medicine; Traditional medicine; Diagnosis; Theory; Application; Comparison

中圖分類號:R2文獻標識碼:Adoi:10.3969/j.issn.1673-7202.2021.07.030

中國和印度作為兩個文明古國,自漢代起兩國已有文化交流,歷史上兩國醫學的交流也一直存在。成書于春秋戰國時期的中醫經典《黃帝內經》中關于中醫理論、疾病發生、診斷、治療已有詳細描述。阿育吠陀是印度具有5000多年歷史的傳統醫學,梵文原意是“關于生命科學的知識”[1],一直在醫療保健活動中廣泛使用。

本研究旨在整理阿育吠陀文獻,論述阿育吠陀與中醫在理論、疾病發生發展、診斷以及治療方法等方面的異同,從而促進我國學術界對于阿育吠陀的認識,推動“一帶一路”背景下傳統醫學間的相互了解,在全球范圍內得到更多的文化認同,使傳統醫學納入更多發展中國家的醫療體系。

1 印度阿育吠陀文獻研究趨勢與分析

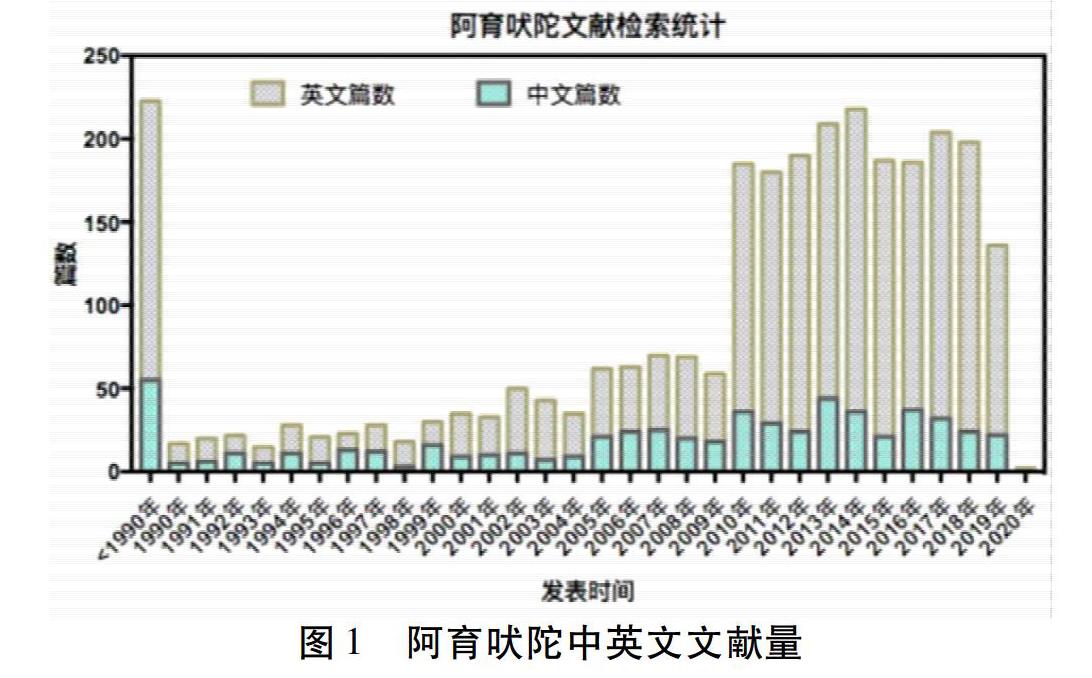

1.1 阿育吠陀文獻研究趨勢 中文文獻統計:通過國家知識基礎設施數據庫(簡稱中國知網,China National Knowledge Infrastructure,CNKI) 、中國學術期刊數據庫(簡稱萬方數據庫,China Science Periodical Database,CSPD) 、中文科技期刊數據庫(簡稱維普資訊,Chinese Citation Database,CCD) 三大數據庫,以“阿育吠陀”或“阿育吠陀醫學”或“印度醫學”為檢索詞。檢索1920年至2020年期間發表的中文文獻。

英文文獻統計:通過Pubmed、Google Scholar、Springer link、Sciencedirect、GeenMedical、Engineering Villag,以“Ayurveda”OR“Ayurvedic distribution”為檢索詞。檢索1919年至2020年期間發表的英文文獻。中英文文獻統計情況見圖1。

從文獻檢索結果可以看出,英文文獻總體要比中文文獻多,2010年以后增長趨勢開始逐漸上升,2014年達到最高,這可能跟2013年9月和10月由習近總書記平分別提出建設“新絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的合作倡議有關,“一帶一路”的提出,促進了中國與沿線國家的文化、經濟發展。中文文獻研究相對比較少,可能跟阿育吠陀很多經典著作使用印度語有關系。無論是印度阿育吠陀還是中醫學,都有著悠久的歷史,相信在不斷的開放政策指導下,傳統醫學的可以有效結合,共同發展,走向世界。

1.2 文獻檢索結果及分析 根據文獻檢索結果,以中國知網、萬方數據庫、維普資訊的文獻檢索量為例,關于阿育吠陀研究的相關中文文獻共計601篇;以Pubmed、GoogleScholar、Springerlink、ScienceDirect、EngineeringVillage、GeenMedical為檢索工具,關于阿育吠陀的文獻共計2 258篇。從文獻研究來看,國內關于印度阿育吠陀的研究報道較少,尤其缺乏中國傳統醫學與其他傳統醫學的對比比較研究,二者之間的比較研究僅限于基本理論、治療方法以及傳統草藥方面,或者也還是止步于各自領域與某一疾病的研究。

2 印度阿育吠陀與中醫學基本理論比較

2.1 印度阿育吠陀5大元素與中醫陰陽五行 印度阿育吠陀三因五元素與中醫陰陽五行關系見圖2。

1)督夏(Dosa),即引起疾病爆發的因素,是阿育吠陀理論中重要概念之一,基本意思是“不良狀態”“障礙”。Dosa包括“風”“膽”“痰”3種類型,因此稱之為“三病素說”[2]。與宇宙萬物一樣,這3種病素也是由5大成分構成,并決定其基本性質和特征。“風”“膽”“痰”存在于人體不同的場所,3者處于平衡狀態時,人健康無疾病。如果其中一種增加或者減少,打破平衡時,身體就會出現相應的疾病。見表1。

2)中醫學認為人是一個整體,將人體重要臟器分為五臟六腑[3]。以五行為核心、其中相生相克關系是五臟病變的內在聯系,他們之間相互影響,臟腑失衡就會導致其他臟腑功能障礙。故在《難經·七十七難》中說[4]:“所謂治未病者,見肝之病,則知肝當傳之于脾,故先實其脾氣,無令得受肝之邪,故曰治未病……”見表2。

2.2 印度阿育吠陀與中醫理論比較分析 “阿育吠陀”(Ayurveda)是“生命科學”的意思,Ayu是“生命長壽”的意思,Veda是“知識”或“方法”的意思。阿育吠陀是現今地球上最古老的整體保健體系,已有5 000余年歷史。其“五元三因說”與傳統中醫學“陰陽”“五行”學說基本理論十分相似,二者均強調人的整體性,基本元素的平衡性,只是采用的分類標準不同而已,例如膽元素失衡會引發黃疸、色素等肝膽疾病,這與中醫五行中木失衡引起相應肝炎、膽囊炎疾病一致。

阿育吠陀是較為唯心主義的,與樸素的辯證唯物主義的中醫比較,阿育吠陀五元素中空間和空氣(風)是中醫學中沒有的,而中醫五行中木和金是阿育吠陀五元素中沒有的。見表3。從阿育吠陀3要素存在的場所和中醫五行對應的臟腑引起的相關疾病來看,前者疾病發生的種類和元素存在的場所位置不如后者緊密,如“痰”的優勢場所主要在身體的上部,“痰”失衡引發的疾病有生殖力方面的;中醫五行失衡引發的疾病主要是其相對應臟腑的疾病。如“脾”功能失衡,主要引起一系列脾胃消化道疾病。中醫五行之間有相生相克的關系。中醫將“風”作為病邪,阿育吠陀將“風”既作為基本元素,也作為病素。從臟器分布位置可以看出,阿育吠陀“風”“膽”“痰”與中醫“三焦”有類似的作用。

3 印度阿育吠陀與中醫疾病發生發展的比較

3.1 印度阿育吠陀與中醫疾病發展的階段 疾病的發生主要與個人體質因素,病邪的性質、地域、氣候、生活狀況、治療是否得當等有密切關系。阿育吠陀疾病發生發展有6個過程。1)“積累”[5-6]:組成某一督夏的元素在其優勢場所增加,如結腸中的“風”和“空”增加時,就會加重結腸的負擔。2)“惡化”:督夏的過度積聚會導致身體某一部位的不適。3)“擴散”:惡化的病素開始擴展到身體其他部位。4)“定位”:如受傷的或者其他脆弱的地方。5)“顯現”:如果前面的癥狀不明顯,未得到及時的治療,癥狀就會一點點加重,表現的越來越明顯。6)“破壞”:在此階段,督夏的失衡未及時糾正,疾病就會全面爆發。

中國古代醫學中疾病傳變可分為表里相傳、外感病傳變和內傷雜病傳變。漢·張仲景在《傷寒論》中系統地論述了外感疾病的發生發展規律,創立了完整的六經傳變理論,六經傳變的規律為:“太陽→陽明→少陽→太陰→少陰→厥陰。”[7]《溫病學》中“衛氣營血傳變”規律為衛分→氣分→營分→血分[8];“三焦傳變”規律為上焦→中焦→下焦。《黃帝內經》中傷雜病傳變規律包括經絡之間傳變、臟腑之間生克關系、經絡與臟腑之間傳變[9]。無論是外感疾病傳變還是內傷疾病傳變,都有順傳和逆傳之分,一般逆傳病情比較嚴重。

3.2 印度阿育吠陀與中醫疾病發展階段的比較分析 阿育吠陀與中醫疾病發生階段都是由輕到重,病邪都是選擇從身體薄弱的部位開始侵入,由淺入深,從單個病位累及到多個病位。總之,疾病發生階段的準確判定有助于醫生及時給予合理的治療,阻止疾病惡化及進一步向下發展。但是個人體質有強弱,受邪有輕重,病情有萬變,治療有正誤,所以疾病的傳變也有不以次相傳者。因此不能把這種傳變規律當做刻板的公式,按圖索驥,臨床上必須全面觀察、靈活運用。具體比較見表4。

4 印度阿育吠陀與中醫學診斷方法比較

4.1 印度阿育吠陀與中醫學診斷方法 阿育吠陀醫學的診治更傾向于人的特性而非疾病的特性。在做出診斷之前,患者的年齡、居住環境、經濟觀念、社會及文化背景及其體質都是要考慮的層面。診斷的主要手段包括觸摸、檢查和交談。在診療時,會以詢問的方式,先了解患者的飲食習慣、對壓力的感受、睡眠模式等,再從觀察中做出結論,包括觀察舌頭、眼睛、皮膚和行為舉止,聽患者的聲音。如果診斷出體內不平衡,醫生會建議患者改變生活模式和飲食習慣,使用草藥或按摩來增加不足和減少多余的,這些方法的基本作用是激發專門器官的功能,這一診斷方法與中醫學“四診”較為相似。見圖3。

中醫診斷疾病通過“望、聞、問、切”四診來收集患者臨床信息,主要包括癥狀、體征和病史。“望診”包括察看患者的神、色、形、態、舌象、頭面、五官、四肢、二陰、皮膚以及排出物等。“聞診”內容有患者的語言、呼吸、咳嗽、嘔吐、噯氣、腸鳴等聲音,以及運用嗅覺嗅患者發出的異常氣味、排出物的氣味。“問診”是詢問患者有關疾病的情況,患者的自覺癥狀,既往病史、生活習慣等。“切診”是醫生用手觸按患者的動脈脈搏和觸按患者的肌膚、手足、胸腹、腧穴等部位,測知脈象變化及有關異常征象。“辨證”是中醫治病的核心過程。以“整體觀念、審因論治、四診合參”為診斷原則,通過四診合參,分析疾病的病因、性質、部位以及邪正之間的關系,包括病名診斷和證候辨別2個方面。例如感冒是病名診斷,又有風寒、風熱、暑濕等不同的證候,只有辨清病名和證候,才能進行恰當的治療。

4.2 印度阿育吠陀與中醫學診斷方法比較分析 西方醫學意義上的“診斷”是指識別已顯現出來的疾病。但是,在阿育吠陀與中醫理論中,通過早期觀察身體的不平衡以及疾病反應,人們可以判斷身體未來的自然反應。人的脈搏、舌頭、面部、眼睛、指甲和嘴唇等提供了精微的健康指標,通過這些,醫生可以得知體內發生了怎樣的病理過程,哪一個器官受到了損害以及能量和毒素積聚在何處,從而采取預防措施。二者在診斷方法上均采用“望、聞、問、切”的方法獲取病情資料,來判斷患者病情。

阿育吠陀的診斷方法簡單直接,中醫強調“辨證論治”,每一個患者不僅有病名診斷也有證候診斷,提倡對癥治療。《中醫診斷學》根據“‘整體審查、四診合參、辨證求本、辨證與辨病相結合”診斷原則將辨證方法分為[10]:八綱辨證、病因辨證、氣血津液辨證、臟腑辨證、六經辨證、衛氣營血辨證、三焦辨證、經絡辨證等。如“八綱辨證”有表證、里證、寒證、熱證、虛證、實證、陰證、陽證;臨床醫師根據疾病情況選擇不同的辨證方法,判斷疾病的病位、病性、病機,給出不同的治療方法。同一疾病可以根據不同的辨證方法,給出辨證結果。現在臨床上有很多中醫智能化診斷設備,如“脈診儀、目診儀、面診儀”等,來輔助臨床醫生診斷患者病情。見表5。

5 印度阿育吠陀療法與中醫治療方法比較

5.1 印度阿育吠陀療法與中醫治療方法

阿育吠陀的治療不同于中醫“對癥治療”,其采用整體療法,心理和靈魂同時治療。教育人們首先審視內心,由內而外地明晰影響自身狀態的因素,提出身體、頭腦和靈魂的和諧作為健康的基本要求。其診療更傾向于“人的特性”而不是疾病的特性,這與中醫治療理念相似,通過細微的改變就能極大地改善健康,使機體處于更接近自然的狀態。阿育吠陀主要方法有“根本性五療法”[11]:頭部凈化、吐法、下法、2種灌腸法。“六大療法”:除去療法、增加療法、干燥療法、油劑療法、發汗法、靜固療法。“保健療法”;“涂藥與濕布療法”;“外科八法”:切除、切開、亂刺、穿刺、拔除、刺絡、縫合、包扎。

中醫治病強調整體原則,并非“頭痛醫頭,腳痛醫腳”。東漢著名醫家張仲景總結出中醫治病八法,即“汗”“和”“下”“吐”“清”“消”“溫”“補”。總體上治療方法分為內治和外治,內治治療手段有“內服中藥、食療”,外治的治療手段有“針灸、推拿、按摩、拔罐、氣功、情緒療法等”。見圖4。

5.2 印度阿育吠陀療法與中醫治療方法比較分析 ?幾千年的醫學傳承,阿育吠陀醫師流傳著這樣一句話:“我不是醫病,我是醫人。”從中體現出阿育吠陀醫學對于人的關切,中醫也常言:“醫者仁心。”阿育吠陀醫師亦會教給自己的繼承者:“應有同情和謙卑,不應有貪婪和自我。”

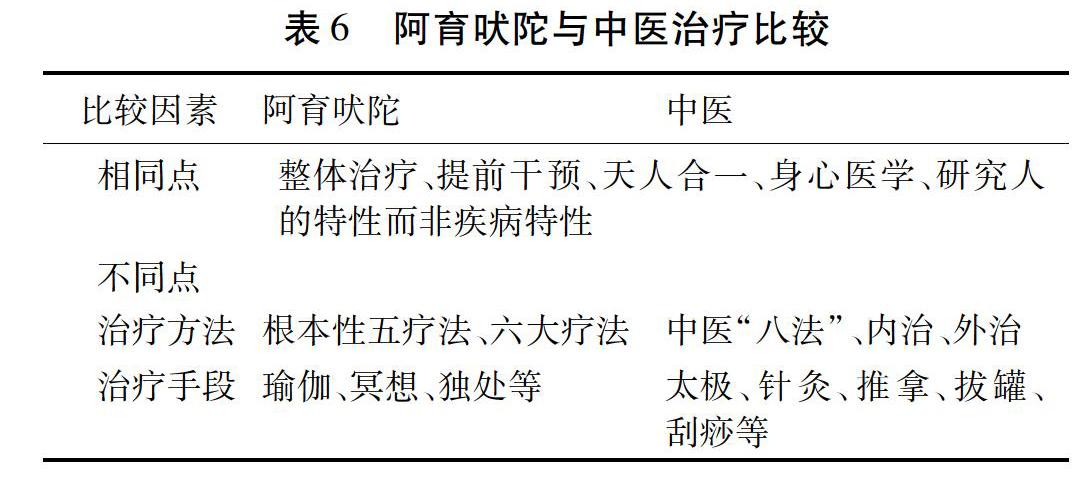

二者均提倡整體治療,提前干預,療效先行,研究的是人的特性而不是病的特性。但是阿育吠陀更注重心理和靈魂、身體與大自然的和諧[12-19],通過瑜伽和冥想修煉精神,中醫心理療法是祝由術。阿育吠陀擅長使用油劑對身體進行排毒凈化治療,六大療法中的“濕布療法”與中國古代醫學中“溻”法相似,二者都采用的治療方法有“汗法”“下法““吐法”。中醫治療疾病主要是根據“八法”,特色的治療手段是“針灸、拔罐、推拿”等。見表6。

二者都會用到“推拿”手段治療疾病,但是阿育吠陀推拿法與力道十足的推拿或輕柔的巴里式按摩都不一樣,其介于二者中間,不慍不火,不用指壓,多用掌壓,更多是用2個手掌揉搓皮膚,以溫度使精油滲透肌膚。阿育吠陀精油基本是可以食用的,中醫“刮痧”治療也會用到精油,但是量很少不可食用,只是起到潤滑作用。其中印度瑜伽和中國導引術均在養生康復和治療中扮演重要的角色,但是,二者在練習方法、形體動作、呼吸運氣、心理調節方面有不同的側重,如瑜伽特殊體位“肩立式”和“扭轉式”在中醫導引術中較為少見。

6 總結

阿育吠陀是目前世界衛生組織官方認可的國際主要傳統醫學之一,在美國、德國、意大利和荷蘭享有很高知名度。20世紀末,美國將阿育吠陀醫學與傳統中醫學共同列入“國家補充與替代醫學中心”[20]。近年來,印度醫療旅游文化業的收入以15%的速度持續增長,隨著印度傳統醫學的穩定發展,其國際影響力不斷擴大,歐美、中韓、澳大利亞等現代醫學發達國家紛紛展開了印度醫學的研究。

2014年習總書記出訪印度時提到“中國太極和印度瑜伽、中國中醫和印度阿育吠陀有驚人的相似之處”[21]。并作出指示,同作為傳統醫學,通過不同文化背景的交流,互相借鑒優勢,完善自身發展,讓傳統民族醫學“惠及亞洲,澤被世界”。總之,我們進行了中國中醫和印度阿育吠陀基本理論、疾病發生發展、診斷方以及治療方法的簡單論述,從理論到實踐二者之間存在很多相似之處,其中也存在細微的特色。學習與借鑒阿育吠陀的優勢,促進中醫完善發展,吐故納新,面向當代,為成為全世界關注的中醫學提供一定的依據。

參考文獻

[1]Chen JX,Mohammad H.Chinese medicine study guide diagnostics[M].Beijing:People′s Medical Publishing House(PMPH),2007:100-118,104.

[2]Vladimirovich RB.The history of the development of Ayurvedic medicine in Russia[J].Anc Sci Life,2016,35(3):143-149.

[3]孫廣仁.中醫基礎理論[M].北京:中國中醫藥出版社,2007:10.

[4]柴鐵劬.難經[M].北京:科學技術文獻出版社,2010:74.

[5]李希穎,秦霞.中醫與阿育吠陀的“生命觀”互鑒研究[J].亞太傳統醫藥,2019,15(9):1-4.

[6]穆罕默德·哈施米普.兩種傳統醫學:中醫學和阿育吠陀的基本原理比較[J].亞太傳統醫藥,2013,9(2):2-4.

[7](漢)張仲景.注解傷寒論[M].北京:人民衛生出版社,1963:10-12.

[8]宋乃光.溫病學[M].北京:中國中醫藥出版社,2001:206.

[9]羅希文.黃帝內經[M].北京:中國中醫藥出版社,2009:103.

[10]李燦東.中醫診斷學[M].北京:中國中醫藥出版社,2016:17-20.

[11]廖育群.阿輸吠陀印度的傳統醫學[M].沈陽:遼寧教育出版社,2002:272-283.

[12]Yogini SJ,Leonard LW.阿育吠陀醫學——被遺忘的歷史[J].亞太傳統醫藥,2017,13(7):1-2.

[13]圖門吉日嘎勒.蒙醫學三體素理論體質概念研究——基于印度阿育吠陀心理學視角[J].醫學與哲學,2019,40(20):77-81.

[14]蘇婧.天人合一與梵我一如:中醫與阿育吠陀的跨文化比較[J].亞太傳統醫藥,2019,15(8):1-9.

[15]姚曉兵,何藝韻,宋欣陽,等.論人文視角下的阿育吠陀與中醫[J].中華中醫藥雜志,2018,33(11):4866-4869.

[16]王貞虎.讓心靈舒暢的古印度阿育吠陀自然療法[J].現代養生,2017,33(17):58-59.

[17]孫光榮.中國中醫和印度阿育吠陀驚人相似[N].中國中醫藥報,2014-11-07(001).

[18]Patwardhan B,Warude D,Pushpangadan P,et al.Ayurveda and traditional Chinese medicine:a comparative overview[J].Evid Based Complement Alternat Med,2005,2(4):465-473.

[19]張子雋,張詠梅,徐俊,等.印度傳統醫學的發展現狀[J].世界中醫藥,2014,9(5):654-657.

[20]鄭淑潔,任定成,羅棟.美國補充與替代醫療體系的變遷及公眾影響力[J]醫學與哲,2014,35(7A):82-85.

[21]孫光榮.習近平總書記重要講話熔鑄中醫觀之輯釋(續)——關于中醫藥學在中華文化復興和國際交流合作中的重要地位、意義與作用[J].中醫藥通報,2014,13(6):1-3.

(2020-01-01收稿 責任編輯:芮莉莉)