涇惠渠灌區(qū)地下水水質(zhì)特征及評價

譚浩 劉燕 趙志強 劉招

摘要:涇惠渠灌區(qū)位于關(guān)中平原中部,是陜西省糧食主要產(chǎn)區(qū)之一,地下水利用超過區(qū)域水資源利用總量的50%。為合理開發(fā)利用涇惠渠灌區(qū)淺層地下水,保障灌區(qū)糧食供應(yīng),以涇惠渠水和全區(qū)均勻分布的47個淺層地下水采樣點水質(zhì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),采用模糊綜合優(yōu)化模型、Wilcox、USSL圖解法與單因子評價方法對灌區(qū)淺層地下水水質(zhì)進行評價分析。結(jié)果表明:① 灌區(qū)地下水溶解性總固體值較高,陽離子以Na+為主,Ca2+、Mg2+次之,陰離子中主要以SO42-為主,地下水化學組分主要受溶濾作用和濃縮作用的影響。② 涇惠渠灌區(qū)淺層地下水水樣均為Ⅲ級水,長期灌溉會導致作物減產(chǎn),農(nóng)田被破壞;渠水水樣為Ⅱ級水,優(yōu)于地下水,可用于灌溉。③ 通過Wilcox、USSL圖解法與單因子評價方法對模糊綜合優(yōu)化評價結(jié)果進行驗證,表明模糊綜合優(yōu)化模型適用于研究區(qū)地下水水質(zhì)評價分析且結(jié)論較為可靠。研究結(jié)果可為涇惠渠灌區(qū)地下水環(huán)境的治理與預(yù)防提供科學依據(jù),對保證灌區(qū)糧食安全有著重要意義。

關(guān) 鍵 詞:

灌溉水; 水質(zhì)評價; 地下水污染; 模糊綜合優(yōu)化模型; 涇惠渠灌區(qū)

中圖法分類號: X824

文獻標志碼: A

DOI:10.16232/j.cnki.1001-4179.2021.05.004

地下水是地球上最豐富且分布最廣泛的淡水資源,對于人類的生產(chǎn)生活、社會經(jīng)濟發(fā)展具有重要的意義[1]。伴隨著人類活動的增強,地下水已不可避免地遭受到了污染。由于地下水深埋地下,其污染具有隱蔽性特點,且由于流動緩慢,更新速度慢,一旦污染很難治理[2-5]。涇惠渠灌區(qū)位于關(guān)中平原中部,是陜西省糧食主要產(chǎn)區(qū)之一,地下水利用超過區(qū)域水資源利用總量的50%[6-7]。近年來灌區(qū)在發(fā)展高效農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的同時,以化肥、農(nóng)藥的殘留物為主的污染物對灌區(qū)土壤及淺層地下水造成了不同程度的污染[8-9]。因此,需要針對灌區(qū)地下水水質(zhì)進行科學系統(tǒng)的評價。當今采用較多的灌溉水水質(zhì)評價方式有Wilcox分類法、灌溉系數(shù)法、模糊綜合評價法和鈉吸附比法等,但由于其均存在指標單一化的問題,評價結(jié)果綜合性較差。而且實際水質(zhì)評價中符合模糊綜合評價模型要求的污染指標分級標準,一般是以點形式存在的標準值,這與模糊綜合評價模型存在不兼容問題有關(guān)[10]。模糊綜合評價模型要求的評價標準是分級值而不是分級范圍,這是由隸屬度的絕對化造成的[11]。實際上,水質(zhì)類別的模糊概念往往具有可變性或相對性,因此表征客觀事物模糊性的隸屬度也應(yīng)是相對的[12]。

本文對涇惠渠灌區(qū)進行采樣分析,并應(yīng)用模糊綜合優(yōu)化模型進行灌溉水質(zhì)評價,通過USSL圖、Wilcox 圖解法、各單因子評價法驗證評價結(jié)果,從而為灌區(qū)地下水開發(fā)利用和污染防治提供理論依據(jù)。

1 研究區(qū)概況

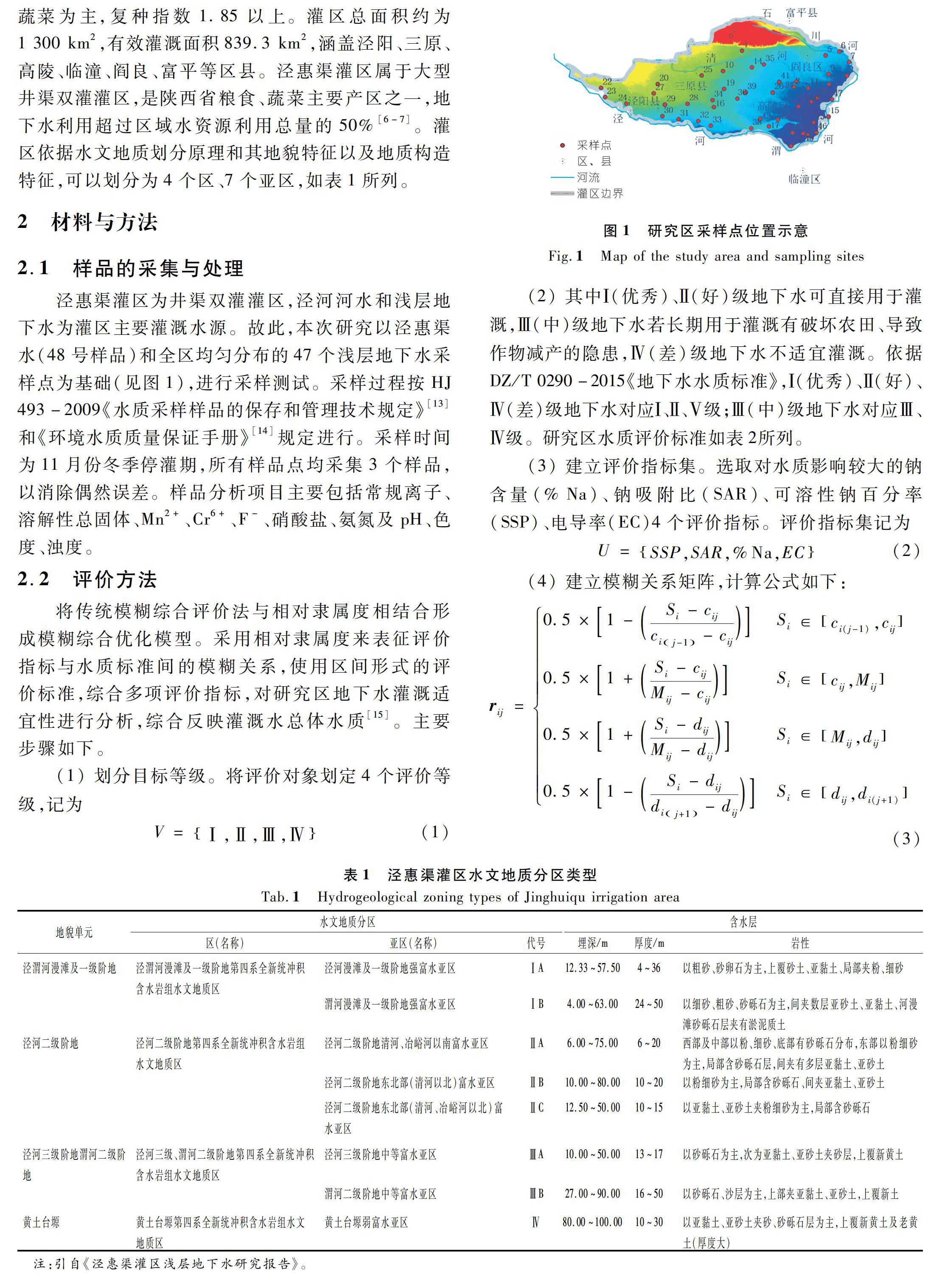

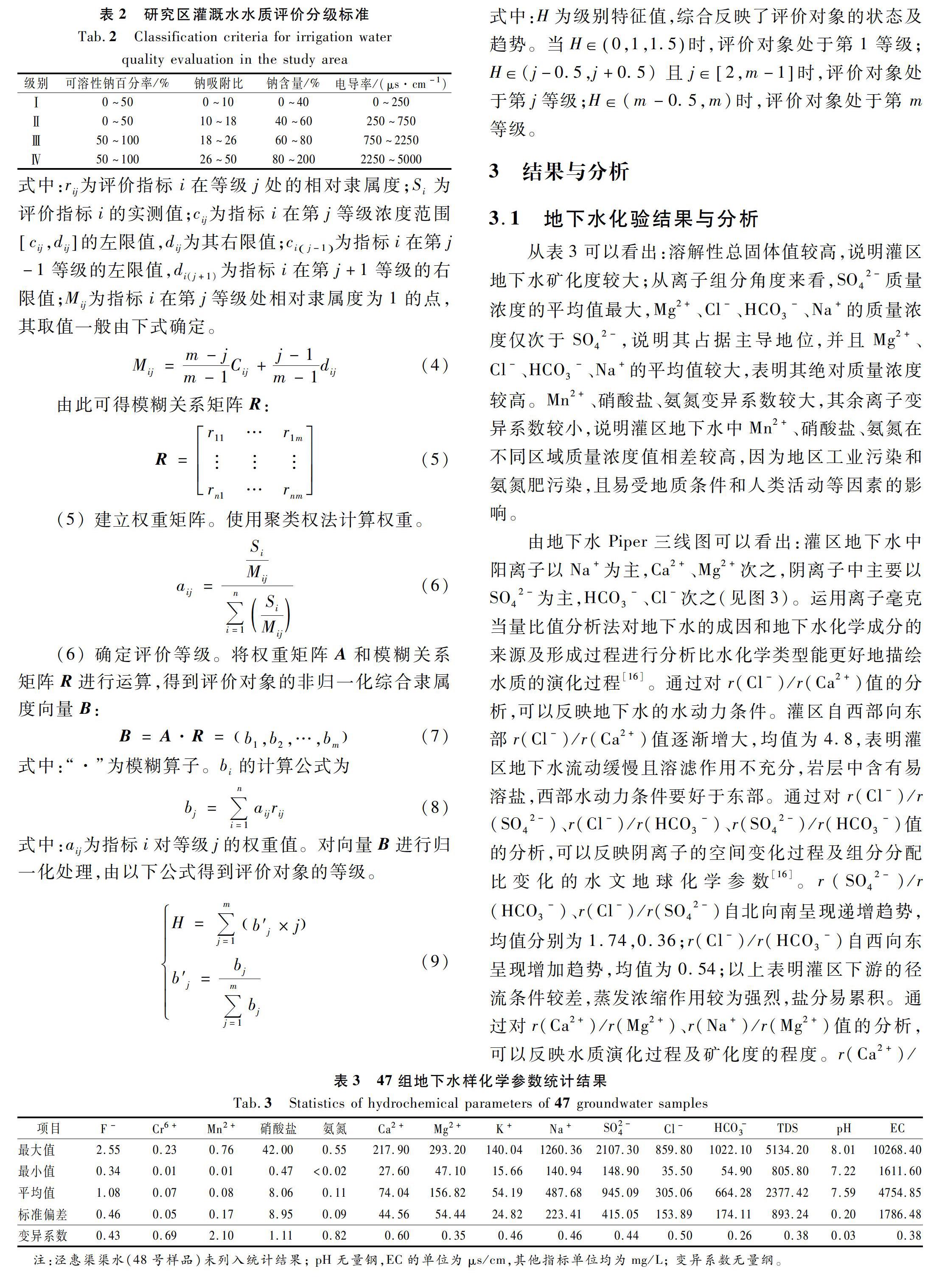

涇惠渠灌區(qū)處于關(guān)中平原中部,地勢自西北向東南傾斜,海拔350~450 m,全區(qū)地勢平坦,屬大陸性半干旱氣候,蒸發(fā)作用較強烈[1]。灌區(qū)農(nóng)作物以糧食、蔬菜為主,復(fù)種指數(shù)1.85以上。灌區(qū)總面積約為1 300 km2,有效灌溉面積839.3 km2,涵蓋涇陽、三原、高陵、臨潼、閻良、富平等區(qū)縣。涇惠渠灌區(qū)屬于大型井渠雙灌灌區(qū),是陜西省糧食、蔬菜主要產(chǎn)區(qū)之一,地下水利用超過區(qū)域水資源利用總量的50%[6-7]。灌區(qū)依據(jù)水文地質(zhì)劃分原理和其地貌特征以及地質(zhì)構(gòu)造特征,可以劃分為4個區(qū)、7個亞區(qū),如表1所列。

2 材料與方法

2.1 樣品的采集與處理

涇惠渠灌區(qū)為井渠雙灌灌區(qū),涇河河水和淺層地下水為灌區(qū)主要灌溉水源。故此,本次研究以涇惠渠水(48號樣品)和全區(qū)均勻分布的47個淺層地下水采樣點為基礎(chǔ)(見圖1),進行采樣測試。采樣過程按HJ 493-2009《水質(zhì)采樣樣品的保存和管理技術(shù)規(guī)定》[13]和《環(huán)境水質(zhì)質(zhì)量保證手冊》[14]規(guī)定進行。采樣時間為11月份冬季停灌期,所有樣品點均采集3個樣品,以消除偶然誤差。樣品分析項目主要包括常規(guī)離子、溶解性總固體、Mn2+、Cr6+、F-、硝酸鹽、氨氮及pH、色度、濁度。

從局部來看(以1號樣品為例):可溶性鈉百分率(SSP)、鈉含量(%Na)屬于Ⅲ級,電導率(EC)屬于Ⅳ級,鈉吸附比(SAR)屬于Ⅱ級。因為位于Ⅲ級的水質(zhì)參數(shù)較多,模型判定1號水樣為Ⅲ類灌溉水,評價結(jié)果合理。從總體來看:淺層地下水中SSP、%Na、EC指標參數(shù)達到Ⅲ、Ⅳ等級的水樣占比為91.67%,81.25%和93.75%;評價結(jié)果中淺層地下水中Ⅲ、Ⅳ等級的水樣占97.92%,評價結(jié)果合理。

4 結(jié) 論

(1) 涇惠渠灌區(qū)地下水整體礦化度較大,主要陽離子為Na+,主要陰離子為SO42-且Mn2+、硝酸鹽、氨氮在不同區(qū)域質(zhì)量濃度值相差較高。水化學組分的形成主要受溶濾作用和濃縮作用的控制,白云石及硫酸鈉蒸發(fā)沉積物的溶解也有貢獻。

(2) 利用電導率、鈉吸附比和鈉含量等參數(shù),參照美國農(nóng)業(yè)部灌溉水分類標準和Wilcox 圖解法對涇惠渠灌區(qū)地下水質(zhì)量進行了評價,發(fā)現(xiàn)僅有6.25%的水樣可作為灌溉水,均位于灌區(qū)東南部。

(3) 采用模糊綜合優(yōu)化模型對涇惠渠灌區(qū)地下水水質(zhì)進行評價,結(jié)果表明:灌區(qū)共48個采樣點除渠水外全部屬于Ⅲ級水,質(zhì)量較差不適宜灌溉;渠水為Ⅱ級水,相比全區(qū)地下水較好,適宜灌溉。

參考文獻:

[1] 張艷,徐斌,劉秀花.陜西省涇惠渠灌區(qū)地下水污染與人體健康風險評價[J].吉林大學學報(地球科學版),2018,48(5):1451-1464.

[2] 洪夢悅.地下水污染及其修復(fù)技術(shù)[J].環(huán)境與發(fā)展,2019,31(2):88-89.

[3] 李凌,周智來,陳輝.對地下水污染場地污染的控制與修復(fù)研究[J].資源節(jié)約與環(huán)保,2018(8):63.

[4] 張可心.基于健康風險評價的垃圾填埋場地下水污染修復(fù)閾值研究[D].重慶:重慶交通大學,2018.

[5] 陶靜,李鐵純,刁全平.我國地下水污染現(xiàn)狀及修復(fù)技術(shù)進展[J].鞍山師范學院報,2017,19(4):51-57.

[6] 劉燕,朱紅艷.涇惠渠灌區(qū)水環(huán)境劣變特征及地下水調(diào)蓄能力分析[J].農(nóng)業(yè)工程學報,2011,27(6):19-24.

[7] 葉遇春.涇惠渠志[M].西安:三秦出版社,1991.

[8] 易秀,谷曉靜,侯燕卿,等.陜西省涇惠渠灌區(qū)土壤重金屬環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀及評價[J].水土保持通報,2010,30(3):153-157.

[9] 谷曉靜.陜西省涇惠渠灌區(qū)土壤質(zhì)量分析與評價[D].西安:長安大學,2009.

[10] WANG Y K,SHENG D,WANG D.Variable fuzzy set theory to assess water quality of the Meiliang Bay in Taihu Lake Basin[J].Water Resources Management,2014,28(3):866-875.

[11] 方運海,鄭西來,彭輝,等.基于模糊綜合優(yōu)化模型的地下水質(zhì)量評價[J].地學前緣,2019,26(4):301-306.

[12] 陳守煜.工程可變模糊集理論與模型:模糊水文水資源學數(shù)學基礎(chǔ)[J].大連理工大學學報,2005(2):308-312.

[13] 環(huán)境保護部.水質(zhì)樣品的保存和管理技術(shù)規(guī)定:HJ 493-2009[S].北京:中國環(huán)境科學出版社,2009.

[14] 中國環(huán)境監(jiān)測總站.環(huán)境水質(zhì)監(jiān)測質(zhì)量保證手冊[M].北京:化學工業(yè)出版社,2003.

[15] 高延康,劉祖發(fā),卓文珊,等.基于模糊綜合優(yōu)化模型的湛江市地下水灌溉適宜性評價[J].亞熱帶資源與環(huán)境學報,2019,14(3):29-37.

[16] 謝炳輝.大型灌區(qū)地下水水質(zhì)分析[D].西安:長安大學,2013.

[17] LI P Y,LI X Y,MENG X Y.Appraising groundwater quality and health risks from contamination in a semiarid region of northwest China[J].Exposure and Health,2016,8(3)::361-379.

(編輯:劉 媛)