云南省南洞巖溶水系統水化學特征及其成因分析

朱秀群 藍芙寧 趙一 李衍青 劉鵬 侯士田 衛敏潔 岳祥飛

摘要:云南省南洞地下河流域是西南地區典型的超大型地下河流域,選擇其中的南洞巖溶水系統作為研究區。針對巖溶地區的用水短缺問題,以水資源的合理開采及可持續利用為目標,于2015年5月和12月分別在研究區的16個觀測點進行采集水樣與野外現場測試,運用描述性統計分析、Piper三線圖、Gibbs圖等方法對地下水水化學特征及其成因進行分析。結果表明:研究區內各水體pH值在6.19~7.66之間,平均值為7.25,呈中性偏弱堿性;TDS均值為329.24 mg/L,屬于低礦化度水。因受巖溶區碳酸鹽巖地層的控制,研究區地下水化學類型以HCO3-Ca型為主,地表水以HCO3-Ca、HCO3·SO4-Ca·Mg型為主。控制研究區水中主要離子形成的水文地球化學作用主要為巖石風化溶濾作用。氫氧同位素分析表明地表水和地下水的初始補給源主要為大氣降水,而地表水由于經歷較強的蒸發作用,氫氧同位素偏重。

關 鍵 詞:

南洞巖溶水系統; 水化學特征; 氫氧同位素; 蒸發作用; 巖石風化

中圖法分類號: P641.3

文獻標志碼: A

DOI:10.16232/j.cnki.1001-4179.2021.05.007

地下水作為水文循環的重要組成部分,其水化學特征是研究地下水資源時空變化的重要內容,對水資源開發利用、生態環境保護以及人類生存與發展至關重要。作為當地重要的生活用水和工農業用水來源,地下水的水化學特征及成因分析研究對促進地區社會進步和經濟發展具有重要的意義。

南洞巖溶水系統處于昆河沿線個-開-蒙經濟開發區,同時也是云南省政治規劃重點發展的中心城鎮地帶。系統內水文地質條件復雜,水低田高,水土不配套。然而,隨著極端天氣的頻繁變化以及地下河上游蒙自盆地的社會經濟日益發展,對水資源及水能資源的需求日益擴大,南洞地區水資源的合理開發利用和保護問題亟待解決。近年來,針對南洞地區的研究主要集中在徑流變化規律[1-3]、石漠化治理[4-6]、系統邊界及結構特征方面[7-9],而對其水體水文地球化學方面的研究鮮有報道。地下水通過與大氣水、地表水以及流經的巖土進行組分的交換,形成水文地球化學特征不同的地下水[10-11]。識別巖溶水化學組分來源和判斷發生的水巖相互作用過程,對地區地下水資源的開發和管理具有重要的科學意義和現實價值。

本文在收集南洞巖溶水系統以往成果資料的基礎上,在各觀測點進行野外現場測試與采集水樣,測定水樣全分析和同位素數據。基于研究區地質與水文地質條件背景,運用多元統計學、Piper三線圖、Gibbs圖等分析方法,對地表水和地下水水化學特征、同位素特征及其形成機制進行研究,以期為南洞地區的水資源保護及可持續利用提供科學依據。

1 研究區概況

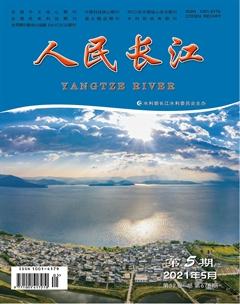

南洞地下河流域位于云南紅河州,行政區劃屬個舊、開遠兩市市郊及蒙自市,流域面積1 684 km2,是西南地區典型的超大型地下河流域。流域內地表水主要通過西北部的黑沖閘進入雞街盆地,后與乍甸河交匯流出本區。流域內地下水保持相對獨立性,巖溶水以相對獨立的單元進行循環,構成一系列規模大小不等的巖溶水系統。前人將南洞地下河流域分為南洞巖溶水系統、大屯-雞街巖溶水系統和蒙自城南區巖溶水系統[12]。本次研究選取該流域中的南洞巖溶水系統作為研究區(見圖1)。

南洞巖溶水系統形成歷史較早,徑流途徑復雜,是由幾個地下河疊加組合而成的地下河系統。按每條地下河組合情況和補徑排關系,將其劃分為4個子系統,即南洞一號暗河子系統,南洞二、三號暗河子系統,平石板暗河子系統及黑龍潭暗河子系統[12]。系統平面邊界較封閉獨立,由地表水分水嶺、地下水分水嶺、隔水或相對隔水巖層、阻水斷層的組合構成,面積1 081.9 km2,巖溶含水層厚度達1 000 m以上。該系統由不同海拔高度的巖溶高原、斷陷盆地、盆間丘嶺幾部分組成,區內地下水均向南洞口方向徑流[12]。

系統內碳酸鹽巖分布面積有600 km2之多,平均每平方千米產水56萬m3。年平均總排泄量3.58億m3。其主要含水層為三疊系個舊組碳酸鹽巖,斷裂構造發育。地下水位埋深大多在100 m以下,水位變幅為60~120 m[13]。研究區處于北回歸線上,氣候溫和,干濕季分明,年均氣溫17~18 ℃。平壩區年降雨量800 mm,高原山區年干燥少雨,降雨量1 200 mm左右,主要集中于5~10月。

2 樣品采集與分析方法

2.1 樣品采集

在收集南洞巖溶水系統以往成果資料及氣象資料的基礎上,本次研究于2015年5月和12月在南洞巖溶水系統內選定的16個觀測點進行采集水樣,其中地下河出口觀測點4個,鉆孔觀測點6個,地表水觀測點4個,泉觀測點2個,如圖1所示。南洞口是整個南洞流域的出口,有3條暗河出口,故每次在南洞暗河出口處取3個水樣,在地圖上位置幾乎重合;清塘子附近有3個鉆孔,每次也各取1個水樣,在地圖上位置也幾乎重合。每次取樣后及時將水樣送至實驗室進行常規組分(主要有K+、Na+、Mg2+、Ca2+、Cl-、HCO-3、SO2-4離子等)及氫氧同位素(D、18O)測試。

2.2 分析方法

樣品測試由中國地質科學院巖溶地質研究所巖溶地質與資源環境測試中心完成。陽離子使用戴安ICS1500離子色譜儀依據地下水GB/T 5750.6-2006標準進行測定,陰離子用萬通MIC離子色譜儀依據地下水DZ/T0064.51-93標準進行測定,并使用MAT253穩定同位素質譜儀依據標準DZ/T0184.19-1997進行水中氫同位素組成的鋅還原法測定,依據標準DZ/T0184.21-1997進行天然水中氧同位素的二氧化碳水平衡法測定。總溶解固體(TDS)為計算值,離子分析總誤差小于3%,陰陽離子電荷平衡之差小于5%,分析質量監控結果表明樣品分析測試質量合格,測定結果可信。因所有樣品中均未檢測到CO2-3,故在整個分析過程中都未涉及CO2-3。

利用Excel對初始數據進行分析處理,用SPSS軟件計算相關性系數,用Origin 2017繪制各離子統計特征圖、Piper三線圖、Gibbs圖及氫氧同位素關系圖。

3 結果與分析

3.1 水化學組分統計特征

研究區內32組水化學主要指標統計結果見表1。變異系數能表明地下水中各組分變幅及穩定性的特征。由表1可知,5月的各水化學統計參數相對于12月整體上數值偏高且離散程度較大。其中12月是在豐水期(5~10月)結束不久之后,環境中水分還比較充足,離子含量較高主要是因為蒸發作用;而5月之前系統經歷了長時間的缺水狀態,降雨量從5月開始增大,各離子含量都相對較高是因為經歷了較強的淋濾作用。pH值是反映水溶液酸堿性的一個指標,研究區內pH值在6.19~7.66之間,平均值為7.25,屬中性偏弱堿性水。TDS變化范圍為100.12~801.63 mg/L,5月均值為352.51 mg/L,略大于12月均值295.77 mg/L,均屬于低礦化度水。根據硬度范圍分類標準(CaCO3的硬度數),總硬度小于75 mg/L為極軟水,75~150 mg/L 為軟水,150~300 mg/L為微硬水。由所測數據可知研究區內地下水為極軟水、軟水和微硬水。HCO-3、Ca2+濃度的平均值和標準差在陰陽離子中分別為最大,且變異系數最小,說明研究區內水中HCO-3、Ca2+絕對含量最高,且空間變異性相對較小,分布較穩定。SO2-4變異系數較大,說明其空間差異性較大,容易受到外界因素的影響,其質量濃度總平均值為53.20 mg/L,最低值為2.51 mg/L,最高在5月可達404.01 mg/L,且5月均值也明顯大于12月,這可能是因為5月前后受人類活動影響比較嚴重所致。研究區水的主要陽離子總體含量順序為Ca2+>Mg2+>Na+>K+,主要陰離子含量順序為HCO-3>SO2-4>Cl->NO-3。

地表、地下水的離子成分主要是水與周圍介質在長期歷史進程中相互作用的結果。從各離子統計特征圖(見圖2) 可以看出,地下水中HCO-3及Ca2+的濃度都明顯大于地表水,這是因為地下水在巖溶地區的徑流過程中與含水層巖石中主要礦物發生反應,溶解或沉淀部分水化學組分[14],從而富含HCO-3與Ca2+,而地表水流動速度快、更新速度快、水巖相互作用弱。陰陽離子中,Ca2+是最主要的陽離子,質量濃度范圍為24.67~172.64 mg/L,平均值為85.29 mg/L;Mg2+是次主要的陽離子,質量濃度范圍為2.87~39.46 mg/L,平均值為11.37 mg/L。HCO-3為最主要的陰離子,質量濃度平均值為245.82 mg/L;SO2-4為次主要的陰離子,主要來源于蒸發巖的溶解、硫化物的氧化以及化石燃料燃燒等人類活動[15-16]。

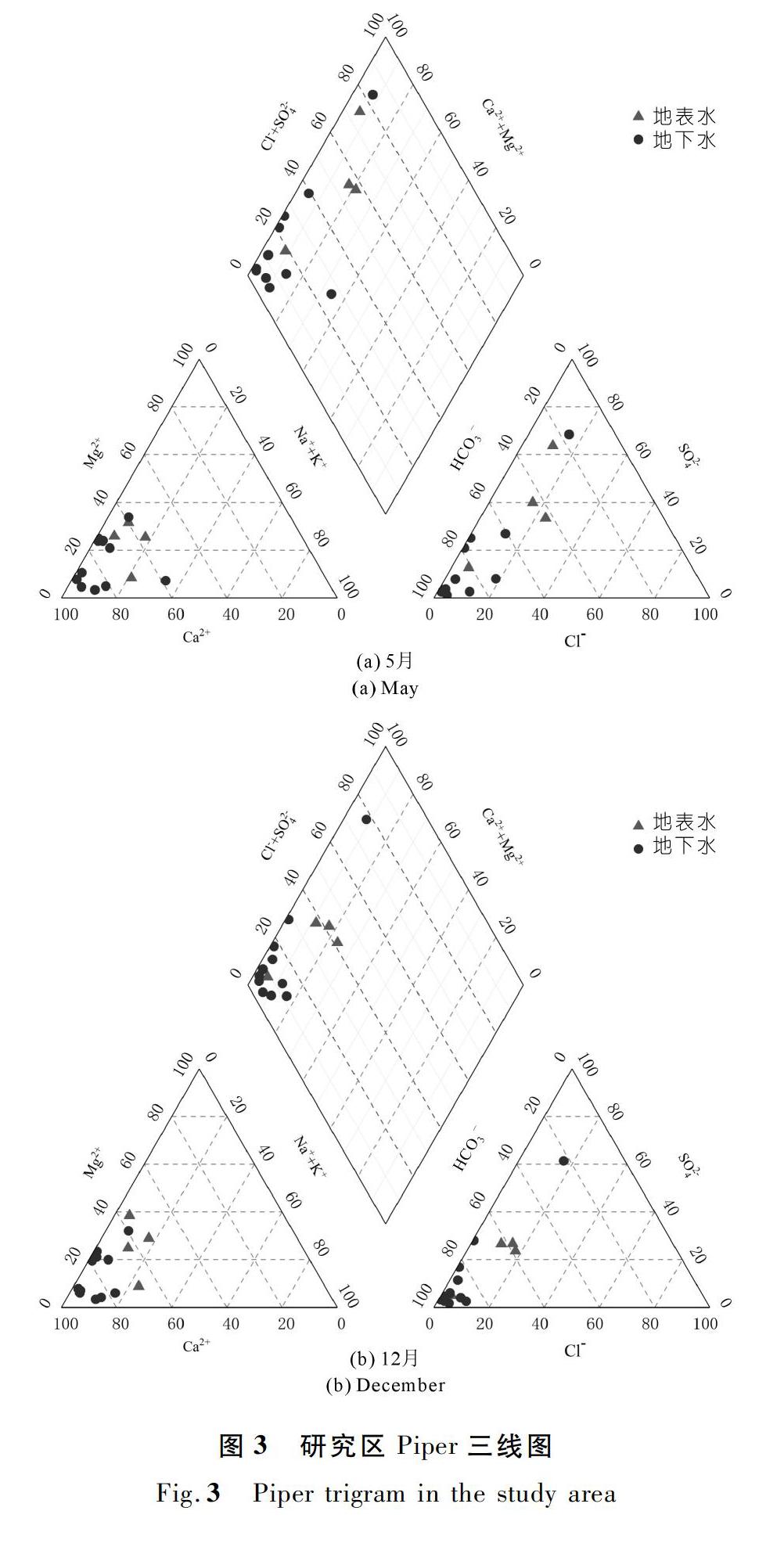

3.2 水化學類型特征

通過繪制Piper圖,可以客觀地反映區域內水的水化學特征。如圖3所示,南洞巖溶水系統的32個水樣水化學離子的Piper三線位置基本相同。根據Piper三線圖解分區,總共劃分為9個區,落在菱形中的不同區域的水樣具有不同的化學特性[17]。將測試結果投在Piper三線圖中,可以直觀地看到,水樣大多落在碳酸硬度超過50%、地下水性質以堿土金屬和弱酸為主的區域,有少數幾個地表水點落在非碳酸硬度超過50%的區域。因受巖溶區碳酸鹽巖地層的控制,研究區內地下水的化學類型均以HCO3-Ca型為主,地表水以HCO3-Ca、HCO3·SO4-Ca·Mg型為主。地表水中水化學類型比地下水中的多,水化學類型包括HCO3-Ca·Mg、HCO3·SO4-Ca、SO4- Ca·Mg型,水化學成分相對復雜。

對于陰離子,地表水、地下水均位于 Piper 圖陰離子的左下角,HCO-3為優勢離子,當量濃度平均占全部陰離子的75.22%時,說明碳酸鹽巖風化是水體離子的主要來源;其次為SO2-4,平均占全部陰離子的17.47%。對于陽離子,地表水、地下水均位于陰離子三角圖的左下角,說明地表水、地下水的離子組成表現出較高的一致性,優勢陽離子為Ca2+,平均占全部陰離子的 74.14%,其次為Mg2+,平均占全部陽離子的17.31%。地下水因長期經歷水巖相互作用,相對于地表水更集中分布于離子三角圖的左下角。結果表明:地表水、地下水明顯受碳酸鹽巖風化溶解的影響,同時硫酸巖鹽(石膏、硬石膏、芒硝等)也參與了區域水化學風化過程。

4 討 論

4.1 水化學組分相關性分析

水化學組分的相關性可以揭示組分之間的一致性和差異性,反映離子的物質來源或經歷的化學反應過程特征,相關性好的離子之間通常有共同的物質來源或經歷了相同的化學反應過程。在水文地球化學研究中,Pearson相關性系數矩陣應用較多,可以將地下水中各組分的相關性定量化表示出來[18]。利用SPSS軟件進行相關性分析得到研究區地表水和地下水水化學參數的Person相關系數矩陣(見表2)。

由表2可以看到,地表水中TDS與Ca2+、Mg2+、Cl-、SO2-4的相關性達到極顯著水平,而與HCO-3的相關性并不明顯;而地下水的TDS與Ca2+、Mg2+、HCO-3、Cl-、SO2-4呈極顯著正相關,地下水中HCO-3與TDS 的相關性較地表水中顯著增加,說明地下水在徑流過程中HCO-3濃度逐漸增大,且地下水中Ca2+與HCO-3呈極顯著正相關,反映二者主要來源于方解石的溶解。地表水和地下水中SO2-4和Na+、Cl-與Mg2 +具有較好的相關性,說明其二者之間有相同或相似的物質來源,主要來自于碳酸鹽巖和蒸發巖的溶解,也可能與當地人類活動的影響有關。地表水中Ca2+與Cl-也具有較好的相關性,其主要來自鹽巖的溶解。

4.2 水化學形成作用

Gibbs圖法是一種定性研究天然水體化學組成及來源的方法。Gibbs等[19]和Feth等[20]利用TDS-Na+/(Na++Ca2+)、TDS-Cl-/(Cl-+HCO-3)關系圖將天然水劃分為3個主要控制類型,即大氣降水控制型、巖石風化溶濾控制型和蒸發濃縮控制型。在Gibbs圖中,低TDS高陽離子濃度比值(Na+/(Na++Ca2+)接近于1) 的水樣點主要分布于Gibbs圖中的右下角,表明水樣的水化學主成分受控于大氣降水,主要接受海水起源的大氣降水補給;中等TDS較低陽離子濃度比值(Na+/(Na++Ca2+)一般小于等于0.5) 的水樣點主要分布在Gibbs圖中的中部左側,則水樣成分受控于巖石的風化溶濾作用,這類水樣點的成分主要來源于巖石和土壤的風化水解;高TDS高陽離子濃度比值(Na+/(Na++Ca2+)接近于1) 的水樣點分布于Gibbs圖的右上角,表明水樣的水化學主成分受控于水體的蒸發濃縮作用,水樣點主要分布于蒸發作用較強的干旱區。同理,通過橫坐標是陰離子濃度比值(Cl-/(Cl-+HCO-3))來分析的原理相同,可以利用陰陽離子的對比分析來相互檢驗。

為驗證上述水文地球化學作用,將研究區取樣點的水化學數據分別投到Gibbs圖上(見圖4),其中5月水樣Na+/(Na++Ca2+)的值變化范圍為0.008~0.381,Cl-/(Cl-+HCO-3)的值在0.004~0.340之間;12月水樣Na+/(Na++Ca2+)的值處于0.011~0.259之間,Cl-/(Cl-+HCO-3)的值在0.004~0.299之間。從陰離子比值圖中可知,地表水的Cl-/(Cl-+ HCO-3)值比地下水中更高,說明地表水中的Cl-含量比地下水中高,其主要來源于大氣降水的輸入、礦物溶解、生活污水和農業養殖活動 [16,21-22]。從圖4可知地表水和地下水水樣的TDS均為中等,且具有較低的離子濃度比值,分布在Gibbs圖中的中部左側,說明地下水和地表水的水化學組成、變化及起源機制具有一致性,受控機制屬于“巖石風化溶濾型”,主要來源于巖石和土壤的風化水解(包括礦物溶解),其屬于自然因素,主要原因是研究區內碳酸鹽巖所占面積比例大,地下水與地表水對碳酸鹽巖的溶解作用時間較長,水巖相互作用時間長,碳酸鹽巖風化速率快。

5 結 論

(1) 研究區內地表水和地下水的pH 值呈中性偏弱堿性,TDS值屬于低礦化度水。陽離子以Ca2+、Mg2+為主,陰離子以HCO-3、SO2-4為主,其中SO2-4的空間差異性大,容易受外界因素影響。因受巖溶區碳酸鹽巖地層的控制,研究區內地下水的化學類型以HCO3-Ca型為主,地表水以HCO3-Ca、HCO3·SO4-Ca·Mg型為主。

(2) 控制研究區地表水和地下水水化學特征的水文地球化學作用主要為巖石的風化溶濾作用。地表水中Cl-含量比地下水中高,其主要來源于大氣降水的輸入、礦物溶解、生活污水和農業養殖活動。

(3) 氫氧同位素分析表明,研究區地表水和地下水的初始補給源主要為大氣降水,且受一定蒸發作用影響。地表水相比地下水經歷了較強的蒸發效應,所測氫氧同位素偏重。

參考文獻:

[1] 王賽男.氣候和人類活動對典型巖溶地下河系統徑流年際變化的影響[J].自然資源學報,2019,34 (4):759-770.

[2] 覃星銘,蔣忠誠,藍芙寧,等.南洞地下河最枯徑流的周期變化及趨勢分析[J].廣西師范大學學報(自然科學版),2015,33(2):120-126.

[3] 覃星銘.南洞地下河月徑流時間序列的混沌特征及預測[J].中國巖溶,2015,34(4):341-347.

[4] 覃星銘,蔣忠誠,何丙輝,等.南洞流域東部重點區的石漠化現狀及治理對策分析[J].中國巖溶,2014,33(4):456-463.

[5] 涂杰楠,童立強,王珊珊,等.南洞地下河流域南部巖溶石漠化空間分布特征分析[J].中國巖溶,2016,35(5):566-573.

[6] 王賽男,蒲俊兵,李建鴻,等.巖溶斷陷盆地“盆-山”耦合地形影響下的氣候特征及其對石漠化生態恢復的影響探討[J].中國巖溶,2019,38(1):50-59.

[7] 胡偉,呂玉香,郭傳道,等.關于南洞地下河系統南邊界問題的討論[J].水文,2019,39(3):58-62,91.

[8] 莫美仙.云南南洞地下河系統邊界及結構特征研究[D].昆明:昆明理工大學,2017.

[9] 趙一,李衍青,覃星銘,等.南洞地下河巖溶管道展布及結構特征的示蹤試驗解析[J].中國巖溶,2017,36 (2):226-233.

[10] 鄒勝章,于曉英,張國臣,等.Mn-Cr(Ⅵ)在巖溶水系統內的交互作用[J].地球科學(中國地質大學學報),2012,37(2):289-293.

[11] 樊連杰,裴建國,鄒勝章,等.重慶市南川區南部巖溶地下水水文地球化學特征[J].中國巖溶,2017,36(5):697-703.

[12] 中國地質科學院巖溶地質研究所.南洞地下河流域水文地質綜合調查成果報告[R].桂林:中國地質科學院,2015.

[13] 康彥仁.云南南洞地下河系統及水資源開發利用[J].中國巖溶,1993(4):16-27.

[14] XU Z,LIU C.Chemical weathering in the upper reaches of Xijiang River draining the Yunnan-Guizhou Plateau,Southwest China[J].Chemical Geology,2007,239(1-2):83-95.

[15] 郎赟超,劉叢強,SATAKE H,等.貴陽地表水-地下水的硫和氯同位素組成特征及其污染物示蹤意義[J].地球科學進展,2008,23(2):151-159.

[16] 劉衛國,彭子成,肖應凱.硼、氯同位素測定方法及地球化學研究進展[J].地球科學進展,1998,13(6):38-45.

[17] 沈照理,朱宛華,鐘佐燊,等.鄂爾多斯沙漠高原白堊系地下水水化學演化的多元統計分析[J].世界地質,2011,30(2):244-253.

[18] 沈照理.水文地球化學基礎[M].北京:地質出版社,1993.

[19] GIBBS R J.Mechanisms controlling world water chemistry[J].Science,1970,170(3962):1088-1090.

[20] FETH J H,GIBBS R J.Mechanisms controlling world water chemistry:Evaporation—crystallization process[J].Science,1971,172(3985):870-872.

[21] 吳起鑫,韓貴琳,陶發祥,等.西南喀斯特農村降水化學研究:以貴州普定為例[J].環境科學,2011,32(1):26-32.

[22] 萬利勤,徐慧珍,殷秀蘭,等.濟南巖溶地下水化學成分的形成[J].水文地質工程地質,2008,35(3):61-64.

[23] 朱秀勤,范弢,官威.昆明大氣降水穩定同位素分析[J].云南地理環境研究,2013,25(5):90-95.

[24] CRAIG H.Isotopic variations in meteoric waters[J].Science,1961(133):1702-1703.

(編輯:謝玲嫻)