木瓜礦近距離采空區下無煤柱沿空掘巷圍巖穩定控制研究

苗偉杰

(霍州煤電集團呂梁山煤電有限公司方山木瓜煤礦,山西 方山 33100)

0 引言

沿空掘巷是指沿鄰近采空區留設一定寬度的煤柱掘進下工作面回采巷道,根據煤柱寬度可分為寬煤柱沿空掘巷、窄煤柱沿空掘巷、無煤柱沿空掘巷[1-3]。長期以來,受采掘理念與支護技術的制約,國內大多礦井常采用寬煤柱沿空掘巷,而且采用的煤柱寬度剛好將巷道布置在鄰近工作面采空區支承壓力范圍內,不僅將巷道布置于高應力環境,還造成了煤炭資源的極大浪費[4-5]。針對該問題,很多專家學者進行了相關研究,提出窄煤柱沿空掘巷技術。窄煤柱沿空掘巷是指將巷道布置在采空區側的卸壓范圍內,改善巷道圍巖應力環境,同時提高煤炭回收率[6-7]。無煤柱沿空掘巷是指在采空區側不留煤柱或直接在采空區內掘進回采巷道[8-9],相對而言,無煤柱沿空掘巷具有煤炭回收率顯著提高、掘進巷道探水等環節相對減少、巷道圍巖應力環境明顯改善等優點,加上隨著采掘和支護技術的不斷進步,無煤柱沿空掘巷技術將逐漸得到推廣應用。

自上世紀20年代以來,大量專家學者研究了采空區覆巖頂板斷裂形態和活動規律,形成了眾多研究成果,比如懸臂梁假說、預成裂隙假說、鉸接巖塊假說、砌體梁假說、關鍵層理論、傳遞巖梁理論等等[10-12],這些假說、理論為無煤柱沿空掘巷技術的發展提供了堅實基礎。本文通過調研試驗工作面采掘地質條件,采用FLAC3D有限差分軟件評估工作面應力環境,開發錨網梁索主動聯合支護技術,現場試驗驗證了無煤柱沿空掘巷的適用性以及支護技術的合理性和可靠性。

1 工程背景

木瓜礦10-102工作面煤層產狀整體為一單斜,煤巖層走向NE,傾向NW,傾角4°~8°,平均6°;煤層平均厚度2.95 m,煤層結構簡單,直接頂為泥巖,厚度在0.3~1.8 m之間,平均1.1 m,巖層呈黑色、致密、塊狀、平坦狀斷口;基本頂為砂質泥巖,厚度在0.5~2.2 m之間,平均1.4 m,巖層呈灰黑色,致密較硬,棱角狀斷口;直接低為泥巖,平均厚度0.8 m,巖層呈黑色、致密、塊狀、平坦狀斷口;基本底為泥巖,平均厚度2.84 m;巖層呈灰白色,質軟,參差狀斷口。

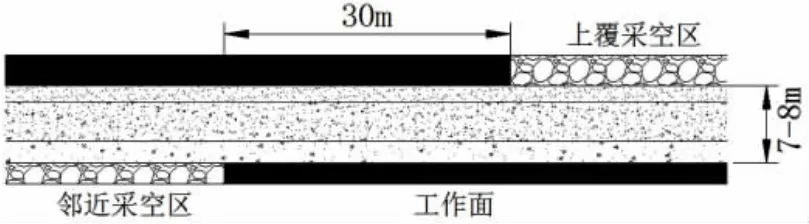

10-102工作面位于一采區準備巷道左翼,該工作面以東為實體煤,以南為南區實體煤,緊鄰一采區邊界,以西緊鄰10-106采空區,由于其頂板巖性較軟弱,采空區冒落充分,巖塊相互鉸接較好,為無煤柱沿空掘巷提供一個較好的圍巖環境。同時現場調研發現,該工作面上方垂直距離7~8 m左右為9號煤層(煤層厚度約3.2m)采空區,因此,該工作面受上覆工作面和鄰近工作面殘余采動應力疊加影響,煤層圍巖應力環境較為復雜,因此,在確定沿空掘巷煤柱寬度之前,應先對工作面圍巖應力環境進行評估。

圖1 工作面采空區相對位置圖

2 工作面應力環境評估

為評估工作面圍巖應力環境,采用FLAC3D有限差分軟件,建立工作面重復開采數值計算模型,模型尺寸長×寬×高為210 m×30 m×120 m,其中上覆工作面和鄰近工作面開采范圍寬度均為90 m,模型四周及底部采用固定位移邊界,模型上邊界施加均勻載荷模擬巖層所受重力邊界(取8.4 MPa),側壓系數取0.8,巖層采用摩爾庫倫本構模型,采空區采用雙屈服本構模型。

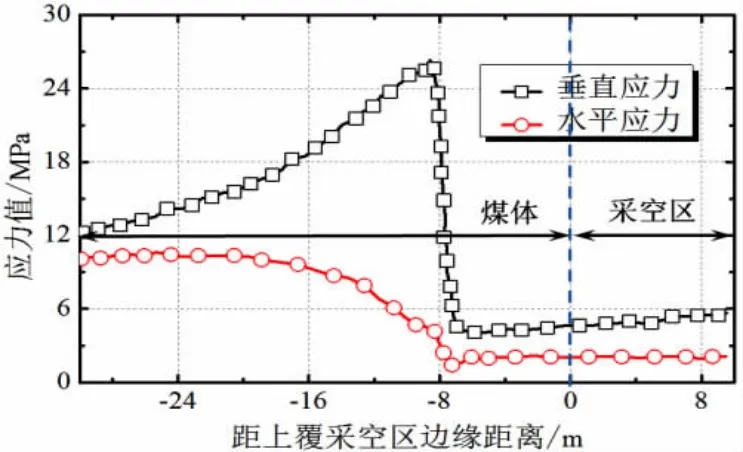

圖2 給出了上覆工作面單一采動影響下,該工作面煤體垂直應力和水平應力分布圖(應力值提取路徑為煤層中線),由圖可以看出,工作面煤體垂直應力峰值點約位于距上覆采空區邊緣-9~-8 m范圍內,應力值為27.0 MPa,應力集中系數約3.0,距上覆采空區邊緣-30~-7m范圍內煤體均處于應力增高區,煤層應力大于原巖應力,距上覆采空區邊緣-7~10 m煤體位于卸壓范圍,煤層應力小于原巖應力。

圖2 上覆工作面單一采動影響下工作面煤體應力分布

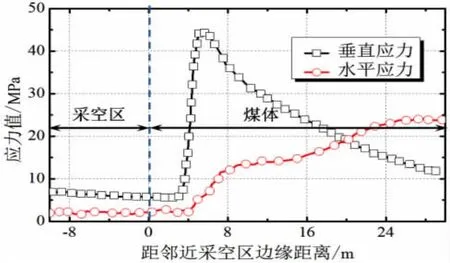

圖3 給出了重復采動影響下,該工作面煤體垂直應力和水平應力分布圖(應力值提取路徑為煤層中線),由圖可以看出,工作面煤體垂直應力峰值點約位于距鄰近采空區邊緣5~6 m范圍內,應力值為45.0 MPa,應力集中系數約5.0,距鄰近采空區邊緣4~30 m范圍內煤體均處于應力增高區,煤層應力大于原巖應力,距鄰近采空區邊緣-10~4 m煤體位于卸壓范圍,煤層應力小于原巖應力。

圖3 重復采動影響下工作面煤體應力分布

綜上所述,試驗工作面受上覆工作面和鄰近工作面采動疊加影響,煤層應力環境復雜,若將巷道布置在距采空區邊緣4~30 m范圍內,巷道圍巖垂直應力和水平應力均較大,易導致巷道圍巖大變形,若采用寬煤柱沿空掘巷,要想避免高應力環境影響,只能留設30 m,甚至40 m寬的煤柱,造成極大的煤炭資源浪費,而若采用無煤柱沿空掘巷,不僅避免巷道布置在高應力環境下,而且煤炭回收率顯著增加,同時,基于上覆采空區和鄰近采空區覆巖活動以趨于穩定,為無煤柱沿空掘巷提供了基礎環境。

3 圍巖穩定控制技術

試驗巷道采用無煤柱沿空掘巷,沿底掘進,由于巷道一側為采空區矸石,為松散巖層,而巷道直接頂巖層為泥巖,受工作面重復采動影響,實煤體幫和頂板巖層穩定性較差,結合礦井支護技術,確定巷道采用“錨網梁”+“錨索”聯合支護,形成錨網梁索主動聯合支護技術。

由于巷道所處應力環境較低,且巷道為回采巷道,為提高巷道斷面利用效率,確定巷道掘進斷面為矩形巷道,斷面尺寸寬×高為4.8 m×3.1 m,巷道掘進時,采用DN28-250/90內注式單體液壓支柱配合板梁進行臨時支護,永久支護參數如下:

1)頂錨桿采用規格為Φ20L2000 mm的左旋螺紋鋼錨桿,間排距880 mm×1 100 mm,每根錨桿配套使用1支CKb2340、1支Z2360樹脂錨固劑,配套使用規格為130 mm×8 mm×22.5 mm的沖擊碟形墊片,扭力矩不小于280 N·m。

2)幫錨桿采用規格為Φ16L1500 mm的圓鋼小花錨桿,間排距880mm×1 100 mm,每根錨桿配套使用1支CKb2340樹脂錨固劑,配套使用規格為130 mm×8 mm×16.5 mm的墊片,扭力矩不小于100 N·m。

3)頂錨索采用規格為Φ18.9L6200 mm的鋼絞線,間排距2 000 mm×3 300 mm,每根錨索配套使用2支CKb2340、2支Z2360樹脂錨固劑,配套使用規格為300 mm×300 mm×16 mm的鋼板托盤,預緊力不小于180 kN。

4)頂錨桿和幫錨桿均使用Φ12 mm的鋼筋焊接成雙筋梯子梁連接。

5)金屬網采用12號鐵絲編制的菱形網,頂網規格為4.8 m×1.2 m,幫網規格為2.6 m×1.2 m,頂網橫鋪,幫網豎鋪。

4 圍巖控制效果分析

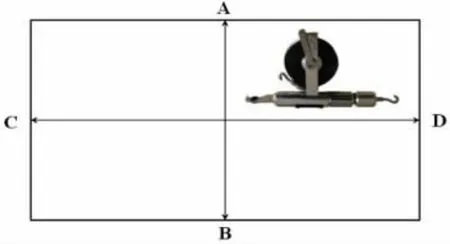

采用提出的錨網梁索主動聯合支護技術進行現場工業性試驗,現場調研發現掘巷期間巷道變形量相對較小,巷道圍巖得到了有效控制,同時,在工作面回采期間,采用十字測試法監測完全沿空掘巷受工作面超前采動影響時期的圍巖變形情況,測試儀器選用數顯收斂儀,測點布置和儀器見圖4所示。

圖4 測點布置圖

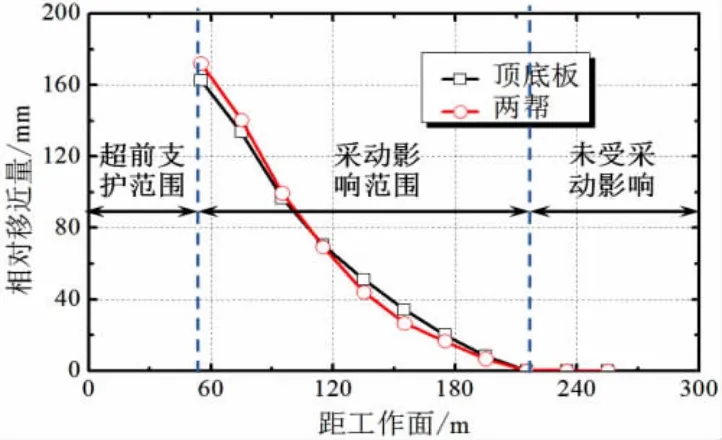

圖5 給出了3個測站巷道圍巖平均變曲線,由圖可知,在距工作面215 m處,巷道受采動影響出現變形,巷道頂底板變形大于兩幫變形,距工作面55~115 m范圍內,巷道兩幫變形大于頂底板變形,距工作面55 m時,巷道頂底板變形為162.63 mm,兩幫變形為172.20 mm,在距工作面0~55 m范圍內,巷道處于超前支護范圍內,現場觀測發現,巷道變形均處于可控范圍內。如上所述,工作面超前影響范圍為215 m,相對來說,工作面超前影響范圍較大,這是由于試驗巷道經重復采動,圍巖處于破碎狀態,易受采動影響,同時,在本工作面采動時,原以穩定的采空區出現應力重復調整,共同影響試驗巷道變形,雖然超前采動范圍有所增加,但是其變形總量較小,且處于可控范圍內。工作面回采期間巷道并未出現大變形現象,表明了無煤柱沿空掘巷的適用性以及支護技術的合理性和可靠性。

圖5 3個測站巷道圍巖變形平均測試結果

5 結論

無煤柱沿空掘巷具有煤炭回收率顯著提高、掘進巷道探水等環節相對減少、巷道圍巖應力環境明顯改善等優點,本文以試驗工作面復雜應力環境為工程背景,采用現場調研、數值模擬、工業性試驗的方法,研究近距離采空區下無煤柱沿空掘巷圍巖穩定控制技術,取得了如下結論:

1)調研發現現場具備無煤柱沿空掘巷條件,采用FLAC3D有限差分軟件評估了試驗工作面應力環境,從應力環境、煤炭回收率等方面論證了無煤柱沿空掘巷的優越性,基于此開發了錨網梁索主動聯合支護技術。

2)采用提出的錨網梁索主動聯合支護技術進行現場工業性試驗,試驗表明,由于試驗巷道經重復采動,圍巖破碎易受采動影響,同時原以穩定的采空區受本工作面采動影響出現應力重復調整,導致工作面超前影響范圍較大,但是其變形總量較小,且處于可控范圍內,同時,工作面回采期間并出現大變形現象,驗證了無煤柱沿空掘巷的適用性以及支護技術的合理性和可靠性。