智慧停車系統可靠性與性能評測體系研究

許毅,陸斌,王家星

(1.上海市質量監督檢驗技術研究院,電子電器與家用電器質量檢驗所,上海 201114;2.上海恒測檢測技術有限公司,上海 201114)

引言

據數據統計,我國機動車保有量截至2017年一季度就已突破3億輛,其中包含的汽車車輛占比高達2/3,更有2019年底統計數據表明,全國汽車保有量達到2.62億輛。而與之相關用于停車的全國消費額早在該數據統計前2016年就已突破4 000億元大關[1]。對應國外相關統計數據,美國停車相關產業的年產值約可達到300億美元。

據有關部門發布的關于我國智慧停車行業的調研與投資戰略研究報告顯示,自2015年鑒于政府政策多項利好的推動下,中國停車場管理系統市場規模約達55億元,同比增長率達到47 %。近幾年內此項市場增速將持續穩定在30 %以上[2]。可預見,未來幾年中,停車數據運營、互聯網停車服務等新產業將帶來數個百億級別的新增市場。

智慧停車在國內外均是大力發展且快速成長的市場,經濟前景不可限量。對于智慧停車這個可預見的巨大市場,未來應用領域的市場前景和評測業務之廣已無可厚非,應對行業和生態鏈各方的需求,同時從政府監督與管理的高度制定智慧停車系統評測標準和規范并開展驗證工作是作為第三方檢測機構的我方職責,相應的檢測業務帶來的經濟效益以及社會效益都將不可限量。

1 智慧停車系統工程質量的監管困境

目前智慧停車系統的開發及建設模式多由系統集成商、工程實施方、區域運營商與房地產開發商(業主)直接握手合作的個性化需求定制,諸多終端產品和裝備被加工并直接用于工程安裝,而工程監理與產品質量監管的側重點有所不同,工程監理重在產品在系統安裝中的整體施工要求,對產品自身性能卻不一定是追溯和考核的關注點。對于政府采購招投標的工程監管項目,其中傳統硬件終端和組網核心設備(無線網關、服務器等)產品的安全檢測與認證尚有部分國家標準及規范可依據,而對于其性能指標,考慮到新技術和新裝備(特別是終端安裝部件,如采集器等)的不同適用環境及其應用場景的多樣化,企業設計產品時未必能全面考慮系統工程最終使用的環境因素,甚至沒有評測方法和驗證數據可參考,系統建設項目的投資和業主方目前多從建成后系統端的基本功能是否能夠實現上進行驗收考核,即進行基本功能完整性的驗證,而對于部件、設備在系統應用中的環境耐受性、可靠性和使用壽命等方面,未能從供貨采購的前端進行品質監控,其中的檢測方法和參數指標也均存在缺失或不完備;更深層次的,對于集成后的信息化智能系統,其各性能模塊在整體系統中的評測方面存在嚴重缺失,軟硬件的性能評測難、信息安全存在漏洞、政府市場監管渠道不通等問題都難以破局。

2 智慧停車系統的可靠性分析與標準化體系

智慧停車平臺的構建是系統化工程,其功能實現主要依賴于:高可靠性、高精確度、低功耗的車位信息采集終端部件;不間斷穩定的用戶側供電系統;低丟包和誤碼率的數據傳輸系統;快響應速度、大容量的數據存儲系統;多因素合理化資源調度的強預測性計算算法和高魯棒性的數據處理;完善的軟件結構設計等綜合實現。

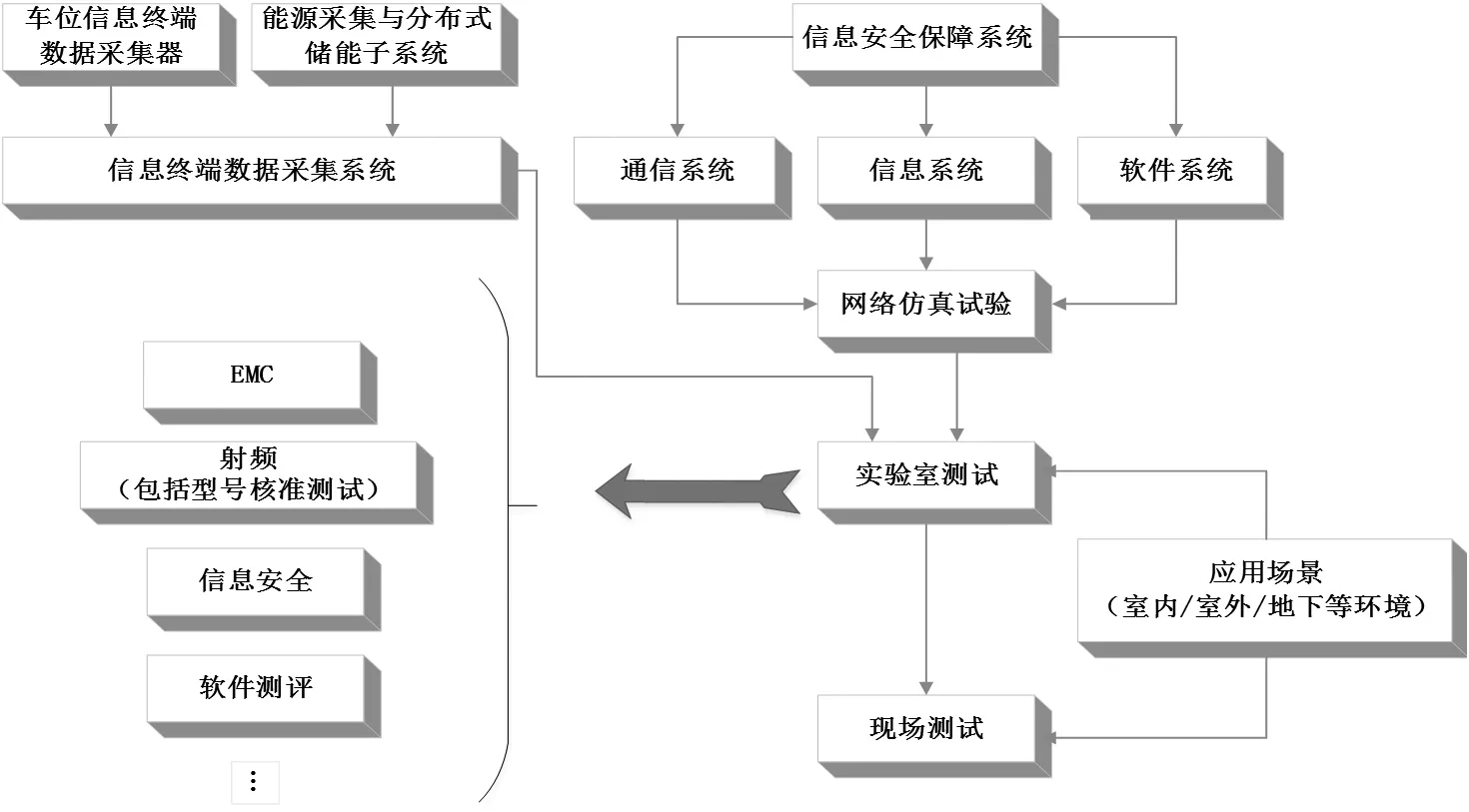

根據智能停車系統的層次化縱向和橫向結構剖析,基于物聯網的智慧停車系統平臺其整個系統相關的可靠性與標準化體系可分成三個層面且層級進階:①智能停車典型性終端數據采集產品(視頻樁、地磁、壓力傳感器等)和中間層的器件/設備級的電氣安全性、環境耐受性、功能性檢測;②結合應用場景后的集成部件或模塊的穩定性和可靠性評測;③整個系統在線運行的承受力、端到端信息傳輸等的現場級性能評測。對應三個層次的標準化工作,涉及其中對應的檢測項目、測試方法及要求、參數指標與評級等,也包括達到檢測目的所需的比對用的標準品與測試設備/裝置等硬件及其配套軟件的研究與開發。

根據智慧停車系統框架構成及可能采用的評測模塊與測試手段,給出對應的導引方向,詳見圖1。

圖1 智慧停車系統架構和評測模塊導引圖

鑒于智慧停車平臺是各學科多行業交叉覆蓋的系統工程,千頭萬緒,涉及的關鍵技術點和評測工作也是體系化工程,可探索的領域和目標繁多,包括幾個重要領域的關鍵技術、系統產品開發及對應的性能評測工作,根據系統構成情況以及標準化工作的三個分層進階,本文作為體系完整內容規劃僅進行框架性的研究,主要給出下一步研究工作的方向性指導和模式解析,主要涉及(但不限于)以下幾個分部:

1)智能停車系統終端產品的性能評測研究及其測試裝置的研制:

整個智慧停車要完成的職能和數據起源且取決于每個車位占用的狀態是否能被準確識別出來,由智慧停車系統的末梢(終端)執行,是基本也是最關鍵的功能,是整個系統能完成運行的源頭和保障,其安全性、可靠性也是系統化性能評測的重要考核部分。其中,安全性包括電氣安全性和數據傳送的信息安全性;可靠性則涉及環境可靠性(指環境耐受性和使用壽命)和數據結果的可靠性(包括:采集終端車位狀態識別的準確率;網絡傳送端到端整條鏈路中無線/有線通信網傳輸中造成的誤碼率、延時等;軟件設置和執行中預測算法精準度等方面的軟件可靠性,等等)。

①作為測試標準品的新型車位信息終端(數據采集器)的開發和研制:一方面,作為標準品對受試/被測樣品進行數據比對的智慧停車終端器件,對于車輛的停泊狀態應有更貼近實際的數據模擬性反饋,能實時地、動態地、精確地感知和采集車輛在車位區域的進出時間以及停放位置、角度等詳盡信息,性能表現上需具有低差錯率和數據可靠性;另一方面,為能適用于惡劣的室外環境條件下安裝并執行遠程檢測,應能滿足大量戶外停車位檢測時的鋪設要求,故而作為標準品的新型采集器應具有嚴酷度更高的環境耐受性。另外,為了能測試多種不同采集技術的終端品類,軟硬件端口應具有兼容性和開放性。

宜與智慧停車解決方案提供者、信息化裝備核心技術研發企業、傳感器生產企業協作,以檢測服務指導客戶產品研發,共同開發和研制具有高可靠性(高耐受性、高準確率)的新型車位信息終端數據采集器。

鑒于目前新型壓力傳感器條(/帶)能夠實時的感知和采集車輛在車位區域的進出時間和停放角度等方面的優勢,建議采用壓力傳感器配置條/帶鋪設在被測停車位上作為動態狀態采集器,可結合靜態狀態采集方式,從而實現車位停車狀態的精確采集。其中的技術重點和難點是產品對于抗碾壓功能的結構設計,對應器件級可靠性的非傳統試驗項目需開發相應的測試設備,如特制的模擬車輛反復碾壓的壽命試驗臺等。

②結合停車場不同應用場景(室內停車、室外停車、地下停車、路邊停車等特定環境),研究智慧停車系統中車位信息數據采集/車位監測子系統的技術實現和器件參數(不同采集方式,如地磁、紅外線、超聲波和圖像檢測等技術),針對典型終端采集產品在精準度等方面的性能評測試驗方法及分類評價指標。

③為完成整個系統化的現場級性能評測,模擬實際安裝停車系統的應用場景和環境條件,應采用實地設置的方式,可將所開發的新型車位終端標準品安裝在被測停車場中具有最苛刻位置條件的少量停車位上,為保持與原系統一致,可對接入被測通信網完成數據傳送。研發傳感器級測試硬件,并編寫相應的仿真測試上位機軟件,搭建系統化測試平臺,平臺應具有較強的網絡適應性(可兼容多類不同產品端口)、植入服務器并配合各類動態數據處理算法和用戶端APP使用,且具有低能耗的特質并可提供的能量自供給,可完成特定試驗場景的測試周期內的遠程統計測試。

2)智能停車系統中能源采集與儲能子系統的關鍵技術研究和測試設備研制:

①新型車輛碾壓沖擊能源采集器和儲能裝備的開發與研制:宜與新能源系統研發和設備制造企業協作,共同開發和研制新型車輛碾壓沖擊能源采集器及相匹配的具有高安全性、長使用壽命和高可靠性的儲能(電池)裝備,構成智能停車檢測平臺的能源微網,通過分布式新能源采集、匯聚并網和消納,用以穩定且不間斷地給車位信息終端和中間層的低功耗通信信息設備供電。

②智慧停車系統中可能涉及多能源互補的分布式功能實現與微網關鍵技術,結合智能停車系統裝備在不同適用場景和應用需求下,針對各類用戶側能源采集系統(光伏、機械沖擊能量采集等)和電池管理系統進行分析和試驗驗證,給出性能評測方法和評價指標,可形成體系研究報告和技術白皮書。

3)智慧停車信息系統中預測可用停車位所采用的動態數據處理和云計算技術,多種與硬件相匹配車位預測算法和軟件評測:針對各類有代表性的可用停車位概率預測算法,通過一定容量的系統壓力測試,對各系統進行性能評測(主要涉及算法適應性和魯棒性、軟件的適應性、功能性、易用性、可靠性等)和現場測試(包括網絡壓力測試)的效果評價,可進行分級評價。

4)智慧停車系統中通信網分層框架和評價標準化工作:

智慧停車系統中通信網分層框架和評價標準的研究,包括但不限于:對智慧停車多協議通信系統的分層研究;對協議符合性檢測及系統互聯互通兼容性評測;開放融合環境下的數據安全保護關鍵技術實現與軟件測評等研究。

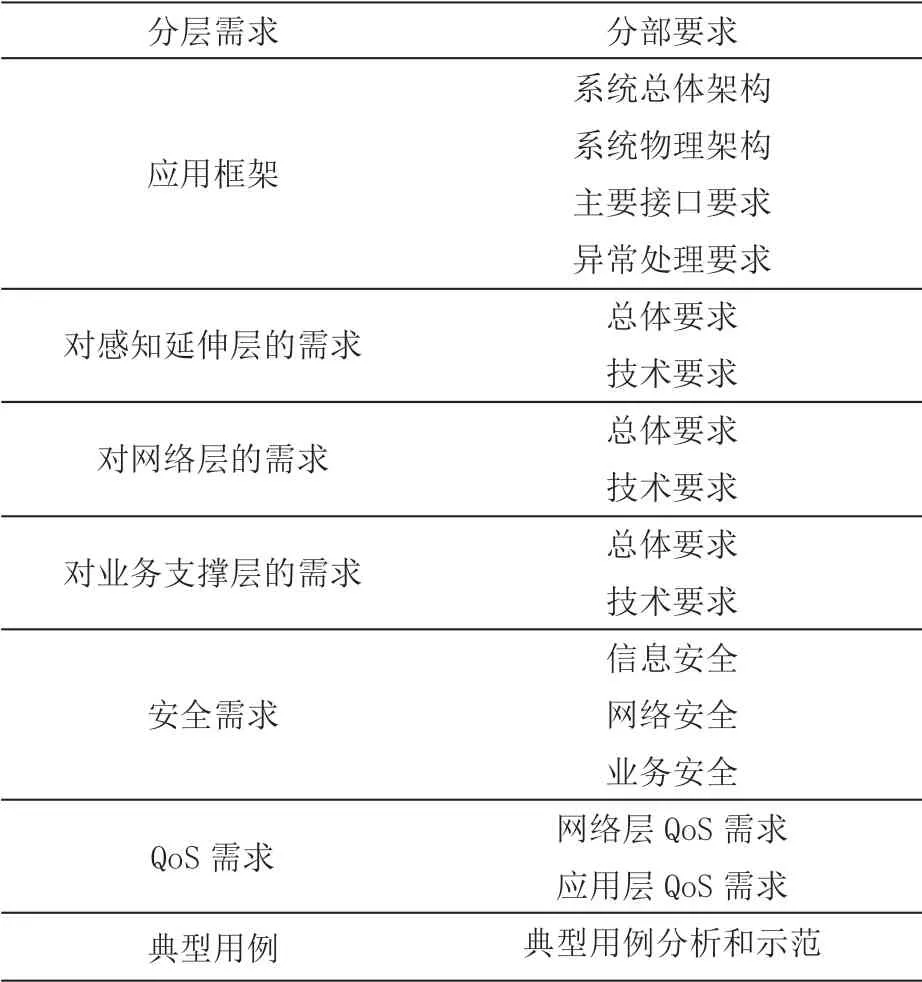

對智慧停車系統通信網的評價標準內容,包括通信網各分層的需求及對應分部的要求,具體可涉及以下幾個方面(參見表1)。

表1 智慧停車通信系統的評價標準內容

5)智慧停車系統中信息安全部分的標準化研究:

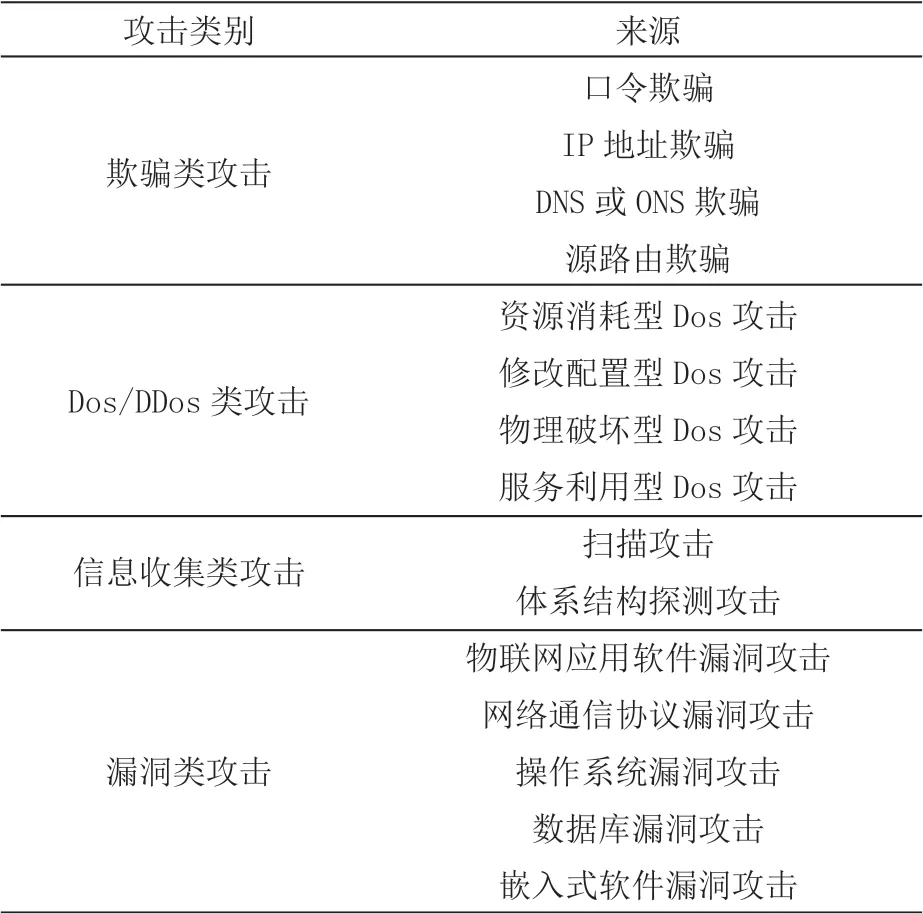

基于物聯網的智慧停車系統安全要求[3],主要考慮六個方面:機密性、完整性、可用性、隱私性、安全性、可靠性,涉及信息安全威脅和問題涉及但不限于以下類別(參見表2)。

表2 智慧停車系統信息安全可能面臨的威脅

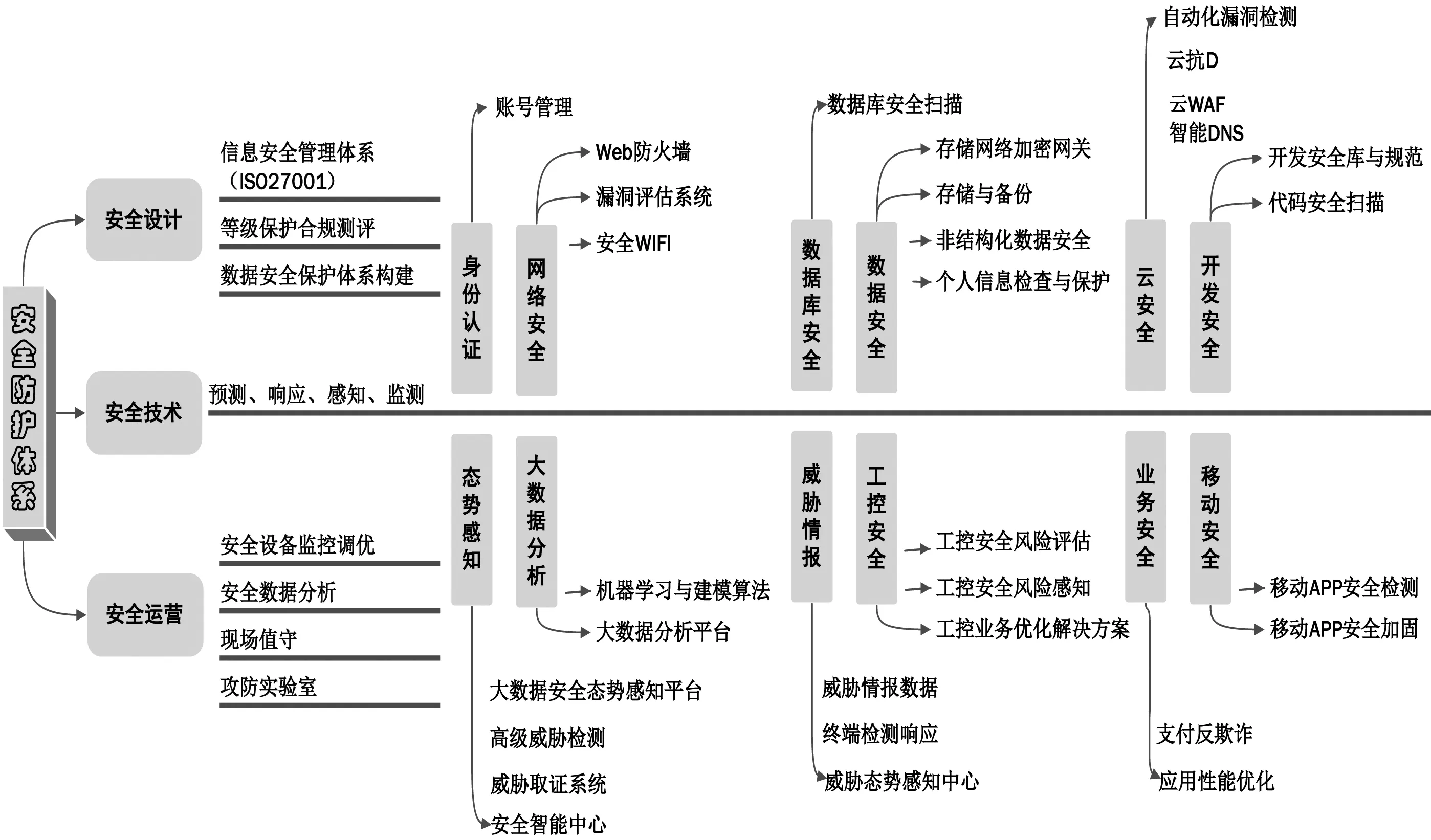

對于智慧停車系統的安全防護體系設置與構成,主要考慮安全設計、安全技術和安全運營三大環節,其中涉及的細分類別及其采用的技術手段參見圖2。

圖2 智慧停車系統安全防護體系

3 智慧停車系統總體評價模型及基礎評價指標體系

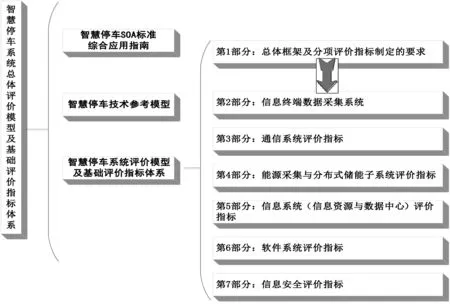

智慧停車系統總體評價模型及基礎評價指標體系的建立,結構圖參見圖3。

圖3 智慧停車系統總體評價模型及基礎評價指標體系結構圖

1)智慧停車面向服務的架構(SOA)標準綜合應用指南:規定智慧停車的SOA應用參考模型及系統建設中SOA標準的綜合應用建議,適用于智慧城市面向停車引導服務的具體信息化項目的規劃、設計、開發、實施、評估、運行和維護。

2)智慧停車技術參考模型:規定智慧停車的技術參考模型、基本技術原則和要求,適用于智慧城市面向停車引導服務的具體信息化項目的設計、開發、運行和維護,是指導和綜合應用智慧停車的具體技術、服務實現標準的依據,也是建立智慧停車相關質量測評標準、工程標準及應用標準的依據。

3)智慧停車系統評價模型及基礎評價指標體系,可歸納為以下七個分部:

第1部分:總體框架及分項評價指標制定的要求;

第2部分:信息終端數據采集系統評價指標;

第3部分:通信系統評價指標;

第4部分:能源采集與分布式儲能子系統評價指標;

第5部分:信息系統(信息資源與數據中心)評價指標;

第6部分:軟件系統評價指標;

第7部分:信息安全評價指標。

4 智慧停車系統化性能評測項目指標

系統化評測重點涉及系統構成中的車位狀態監測(包括終端器件、中控器件/設備)以及數據中心兩大部分,這里僅列出對應在系統中性能評測的部分基本項目指標作為示例。

1)車位狀態監測的系統化性能評測項目指標(針對壓力傳感器類終端):

①功能性指標:

-車位監測準確率(≥%):主要反映車位狀態采集終端產品在特定應用環境和一定干擾條件下的誤判率;

-狀態響應延時(s);

-通信傳輸延時(s);

-傳輸頻率(MHz);

-傳感器節點發射功率(10 dBm);

-數據傳輸速率(kbps);

-中繼節點支持傳感器節點數量(百計);

-傳感器節點支持傳輸距離(市中心)(m);

-傳感器節點支持傳輸距離(無障礙)(m)。

②環境耐受性和可靠性指標:

-工作溫度:(-20~+60)℃(示例)。

-儲存溫度:(-30~+60)℃(示例)。

-耐潮濕:10~95 %(示例)。

-防水防塵要求:IP67等級(示例)。

-耐候性:室外用產品(若適用)外殼材料應具有抗紫外線輻射的能力。依據GB/T 16422.3-2014《塑料實驗室光源暴露試驗方法第3部分:熒光紫外燈》[4]方法A.人工氣候老化,循環序號1,試驗周期:7天(示例)。試驗后,無影響繼續使用的脆化和開裂。

-抗污染性:能抵抗潤滑油、汽油、冰抗凍劑、清潔劑、溶劑等的持續性和間歇性污染。

-耐沖擊:應具有抵抗外界機械碰撞的沖擊能力。依據GB/T 2423.55-2006 《電工電子產品環境試驗第2部分:環境測試試驗Eh:錘擊試驗》[5]中Ehc試驗方法進行。依據GB/T 20138-2006《電器設備外殼對外界機械碰撞的防護等級( IK代碼)》[6]中IK08的要求進行(示例)。

-抗壓性:最大可承受15 kg/cm2的壓強,試驗后功能完好(示例)。

-耐磨性:可經受5萬次輪胎碾壓(重量<=400 K),持續壓力時長大于5 s,試驗后功能完好且表面損耗小于2 mm(示例)。

2)數據中心的系統化評測項目指標:

-數據中心的整體能效評估;

-車位預測算法延遲及客戶端請求響應延遲(s);

-丟包率和誤碼率測試(%);

-百萬人口城市可承受高峰客戶端數(萬計);

-百萬人口城市可承受高峰客戶端并發連接數(千計);

-百萬人口城市可承受高峰客戶端查詢流量(MBytes/s)。

5 結語

與智能網聯汽車相關聯的智能化停車系統已作為建設智慧城市的關鍵構成部分,也是物聯網不可忽視的橫向應用領域。智慧停車系統具有大容量需求,市場前景不可限量,然而,目前智慧停車行業尚且處在發展和布局的初級階段,針對多樣化智慧停車解決方案的信息化裝備、軟硬件的諸多評測方法和性能指標仍未有可參考的評價依據,各類系統之間存在無法兼容、通信接口和信息傳輸難以互聯互通等問題,結合應用場景的評測手段、測試工具均未完善,更談不上指標和體系化。

新型裝備制造業與新一代信息通信技術的融合發展,是新時代科技和產業變革的主導線。作為質檢機構,僅關注單產品層面的質量檢測檢驗與市場監督已不能滿足行業變革和發展的需求,轉變并嘗試新的運營模式和服務對象,結合應用場景的企業級(2B)市場和新智能化硬件在系統工程中的性能評測更是值得深入探索和研究的重要方向。

為響應國家聚焦智慧城市面向停車引導服務的號召,一方面,為推動開發具有高可靠性、高性能、高安全性的新型智慧停車信息化裝備系統,促進實現已有停車系統的數據融合和城市級信息共享,另一方面,為響應行業和生態鏈中包括產品制造方、工程集成方和使用方等各方對智慧停車產品與系統的質量評測需求,開展新型智慧停車信息化系統的構架與各部分關鍵技術研究,并對系統裝備的功能、安全和可靠性等方面進行性能評測體系的分層剖析與探索,這些工作將為推動智慧停車系統的標準化進展具有重要指導意義。